エクストリーム自己紹介 ~Rx編~

【はじめに】

今回は、2020年7月11日に『中田敦彦のYouTube大学』にアップされた動画『【中田敦彦のしくじり武勇伝】人は何者にでもなれる、いつからでも。』で、中田敦彦さんが2時間25分(145分)に亘って行い、再生回数300万回を突破してる企画「エクストリーム自己紹介」をやってみようと思います。

(参考動画)2020/07/11

【中田敦彦のしくじり武勇伝】人は何者にでもなれる、いつからでも。

と言いつつも、一個人としてはあまり個人情報をさらけ出したくないので、「#note」などをやるようになった経緯の部分に特化して、ジャンルごとの各論史の体裁を取らせてもらいます。

いずれ、順序立てて時系列に、あるいは樹形図的に流れを示せれば良いのですが、何ぶん初めてこうした記事を作ったので、まとまりの無い記事になった点、あらかじめご了承ください。

それでは、各項目を見ていきましょう!

学問

2歳~:勉強好きなタイプで、そのままの流れで大学卒業

得意教科は社会、数学だが、苦手を作らないよう努力

社会人:ひとまず年1度、センター試験を5教科7科目、

作問のネタ探しを兼ねて解くことを風物詩にするも、

ここ数年は点数の低下傾向が顕著

現状の最大の課題は、学生時代から大きく変わった「学習指導要領」と、2021年からは「大学入学共通テスト」へと試験形式も変わることへの対応。社会人としては、趣味の一つとして付き合うこととした“勉強”の分野だが、YouTube大学などを通じて、その楽しさを再認識するフェーズにあるので、長いスパンで全教科の底上げをはかりたいというのが目標。

(単純に、クイズなどにも転用・活用できるかなという思いもあって)

クイズ

幼少期:勉強好きも影響し、テレビ番組「アタック25」を視聴

昔は、今よりも各段に問題が難しかったが、小5ぐらい

から少しずつ正答率が伸びるも、塾通いのため遠ざかる

(「クイズ番組」は、テレビの中では好きな部類で推移)

【アタック25】および【アタック25 in VIP】略記

2007年:2ちゃんねる(BBS)での「アタック25」実況に参加

2007年:2ちゃんねるの掲示板クイズ「アタック25 in VIP」に参加

2008年:プロキシ起因のカキコ規制(アク禁)が常態化

2009~2011年:アタック25 in VIP 解除規制で一時解答者に復帰

(震災などもあり2011年3月をもって引退 → 2013年企画終了)

【ニコニコ生放送クイズ】略記

2009年:「皆の力でクイズ実況(co30224)」を発見し、参加

(当初は2ちゃんねるに書き込めないことの穴埋め的だったが、

徐々にニコ生クイズに転向。

神奈川氏、スバル氏などのアタック25企画に積極的に参加。)

後述のクイズスレの再建や私生活の負担増から衰退。

【クイズスレ in VIP(#Qinvip)】略記

2014年:上記ニコ生アタックから「掲示板クイズ」再興を知り参加

2015年:「クイズスレ」が毎週土曜夜の定期開催も出題者が慢性不足

2016年~:主・出題者に就任。毎年数千問、百回弱の出題を継続

「クイズスレ」は、すべて「アタック25 in VIP」に満足に参加できなかったことと衰退時に手を差し伸べられなかったことへの後悔、自責の念が根底。いわば、クイズスレという存在の『国体の護持』が究極の目標。一度離れた参加者達が戻ってくる場所を『確保』することと言い換えられるでしょう。

「アタック25 in VIP」時代からの課題である『参加者・出題者不足』の解消が最大の懸案事項。そのため、クイズスレ以外での活動は、ほぼ全て、私(Rx)の個人的なクイズ力向上などを目的としているのではなく、ある種でクイズスレの広報活動の一環という位置づけ。

【 クイズスレ以外での広報的活動 】

2019年:アプリ「みんなで早押しクイズ」のフリーマッチで、

クイズスレ過去問を出題

2019年:クイズの図書館こと『QuizWorks』さんに過去問提供

【 クイズのジャンル分け(クイズ十進分類法:QDC) 】

2016年:「クイズ十進分類法」考案。クイズのジャンル分けを検討

2017年:クイズスレ過去問に基づく実際のジャンル分けを本格化

2020年:「#note」に「クイズ十進分類法」機能の一部を移設

クイズの問題文の『体系づけ』は、学習・出題の両面で有益と信じている。QDC第5版の綱目表の再策定と、策定した番号に基づく、クイズ問題および周辺知識の『体系化』が当面の目標。

そのためには『QuizWorks』さんのような「システム」の発展が鍵となる。

読書

小学校入学まで自宅すぐ側に書店があり、そこで多くの本を購入

図書館が自宅から近く、幼少期から数年に一度は図書館ブーム

高3の3学期、学校で授業の無い時は図書室を利用し、息抜きに読書

大学:授業のない時間帯は毎日のように図書館で読書

自宅近くの図書館と合わせて、毎年1,000冊台を読む

社会人:毎週末10冊を目標に読書

読書の質の低下は自覚も年間500冊ペースは何とか維持

2020年:ステイホームに伴い、週末の図書館通いを完全に中止

YouTube大学の視聴や書籍購入で最低限の読書量確保を画策

当面の課題は、「電子書籍」の導入時期と媒体。

ゲーム

・最初に触れた据置型ゲーム機は、親戚宅でのドラクエ

自宅では買ってもらえず、自腹で買ったPS2が最初

・最初の携帯型ゲーム機は、ゲームボーイ系(電池の消耗 激)

近所のゲーム屋での中古ゲームがラインナップの中心

・歴史としてはPCゲームが最も古く『RPGツクール』が最初。

その後、Windows95が導入され初期搭載ゲームにハマり、

PC月刊誌(CD-ROM → フリーソフト)が2000年代前半までの中心

・『RPGツクール』などを作る際のヒントとする目的もあり、

ゲームよりも『攻略本』への志向が強かった。

・ゲームは全般的に下手で、昔から1か月程度で飽きがちで、

基本的には1人で黙々とプレイするジャンルがベース。

(RPG、経営・育成系シミュレーションが中心)

・アニソン&音楽とリンクする部分で、恐らくサントラ好き

端から適正が無いものと決め込んではいるが、『ゲームを自分で生み出す』方が幼少期から好きなので、そのエッセンスを展開していきたい。

(「クイズスレ」なども極端に広く捉えれば一種のゲーム開発の類か)

競馬

2002年:PCフリーソフトの競馬風ゲームにハマる。

2003年:競馬中継に傾倒。

2004年:インターネットを通じて、競馬趣味を拡大。

一方、予想の才が無いことを自覚し、馬券購入を自省

地方競馬、海外競馬、競馬史、競馬ゲームなど

適度・適切な距離感で「競馬」を俯瞰で楽しむ。その一言に尽きると思う。例えば「クイズスレ」などにも、競馬番組表の視点が活かされてると自負。

テレビ他

1998年:「ミュージックてれびくん」

2000年代:「爆笑オンエアバトル」

2004年:「オンエアバトル熱唱編→熱唱オンエアバトル」

2006年:「着信御礼!ケータイ大喜利」

2007年:「COUNT DOWN TV」

2017年:「プレバト!!」

2019年:YouTube「QuizKnock」「中田敦彦のYouTube大学」

時代ごとに週に複数回は視聴し内容をおおよそ把握している番組が若干数。キャパシティ的にこの数を増やすことは物理的に困難か。

俳句

2017年:「プレバト!!」本格視聴開始

2018年:クイズスレで「作問査定」をスタートするにあたり、

夏井いつき先生の口調などを真似るべく検索してる中で

ラジオ番組「夏井いつきの一句一遊」を知り、投句開始

2019年:同番組内で初金曜日&『天』獲得

2020年:「夏井いつき俳句チャンネル」視聴開始(#note)

偶然「プレバト!!」を見始めたのがキッカケで、俳句を知った程度。投句も夏井組長の姿勢や思想、口調を真似るために「一句一遊」を聞き始めただけで、俳句に強い興味があったからとかでは無かった。

ひとまず一定のレベルまで俳句スキルは来てるので、どの程度、長いスパンで作句を続けていくかが、2020年代の注目点。

ラジオ

2003年:競馬などの情報を得るために地元AMラジオ局を聴取

2006年:音楽などの情報を得るために地元FMラジオ局を聴取

2009年:アニメなどの情報を得るために「アニラジ」を聴取

アニソンなどを知るために「青春ラジメニア」に投稿

2010年:声優などを知るために「ミューコミプラス」に投稿

2014年:「radikoプレミアム」に登録、聴取範囲が全国に

以上のとおり、ラジオを聞くキッカケは、何らかの情報収集だったものの、聞いてるうちにそのジャンルだけでなく番組そのものにハマっていく流れ。

声優

2007年:音楽番組で「声優ソング」を知る

2008年:アニソンチャートやラジオ番組などで個人名を認識

2009年:「Rxトーナメント」選出の過程で、

いわゆる『このキャラもこの人だったんだ』が頻発

2011年:「声優野球」を画策するも断念

2012年:今話題の声優を知る指標として「声優相撲」を考案

(声優相撲のリアリティを増すために「大相撲」視聴)

2013年:「Twitter」テキスト中継を開始

2015年:「声優相撲博物館」(旧ウィキ)開館

2016年:「Seesaa wiki」で公式ウィキ開設

そもそも今話題の「声優」を知るため始めたのが「声優相撲」という企画。その声優相撲の実況などをするに当たって本家に詳しくなろうと思って視聴を始めたのが「大相撲」という流れ。ここまで大型企画になったのは全くもって偶然。個人的スタンスとしては特定の個人というより「声優業界全体」を好きという指向を強く持っていたいと考えてきた。

ひとまず「男性声優相撲」は断念して久しいが、長く「(女性)声優相撲」という指標を続けて、充実していけるよう努める所存。

アニメ

周囲に比べ、相対的にアニメをそんなに見なかった幼少期

~2008:子供向けアニメ中心に視聴(所謂アニメ不毛の地)

2009年:インターネットでの深夜&名作アニメの視聴開始

2015頃:アニメ見放題サービス登録も、視聴作品数は逓減

アニメが好きかと問われ、突き詰めて考え出すとかなり『微妙』というのが正直なところ。昔から好きで、当然見始めればハマる作品も多いが、アニメファン(オタク)ほどの熱量は無く、アニメソングや声優などとの複合的な要因から『アニメが好き』という漠然としたイメージがついたのかも。

クイズスレや声優相撲など、アニメが必要な場面、アニメ好きと思われがちな側面も強いので、世間とのギャップを埋めるためにも、2010年頃のように高名な作品を視聴するなど、改めてアニメを楽しみ直す時間の確保が課題。

アニメソング

2000年:アニメOP/ED映像の歌手名などのテロップを意識

2002年:「決定!これが日本のベスト100」などで

視聴していないアニメの楽曲について意識

2007年:チャート番組を通じて深夜アニソン&声優ソングを意識

2008年:「Rxアニソンチャート」創設(毎週日曜日集計)

2010年:「Rxアニソンチャート」拡大(1963~2007年)

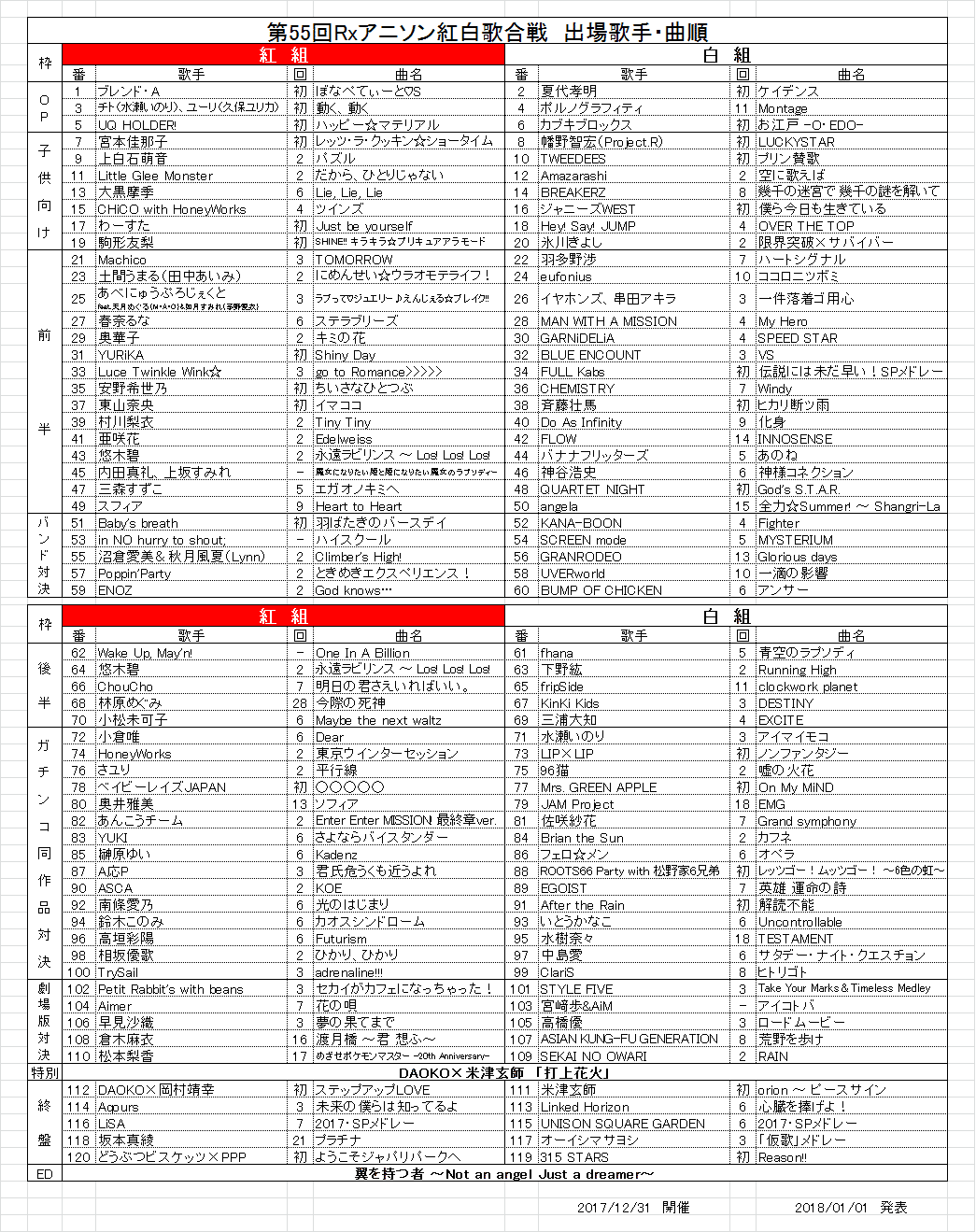

2014年:「Rxアニソン紅白歌合戦」ネット中継

2017年:「AniUta」アプリインストール

共通のコンセプトは、「アニメソングが『J-POP並み』の扱いだったら」。例えば、『アニソンの紅白歌合戦があったら』や『アニソンでオリコン並みのヒットチャート』などのシミュレーションがその最たる例。

「Rxアニソンチャート」は『ザ・ベストテン』をベースに毎週リアルタイムで集計していた【新】と、1963年から(作成当時の)現在までを体感で仮作成した【旧】を2方向から作成。半世紀分余りが揃った所で散逸。

アニソン関係の企画を復活させるにあたっては、「Rxアニソンチャート」の集計簡素化と、「Rxアニソン紅白歌合戦」の約60回分のデータ作成と出場組数の削減が課題。ただ、ニーズはあると思うのでいつか実現したいところ。

音楽(J-POP)

1999年:TBS「エクスプレス」のオリコンデイリーTop10コーナー

2000年:「速報!歌の大辞テン」などのランキング番組

2002年:「CDTVゴールド」でTop100クラスの音楽番組を知る

2004年:(オンエアバトル熱唱編→熱唱オンエアバトル)

2005年:オンバト出演歌手キッカケで「ストリートファイターズ」

2006年:オンバト終了に伴い「ミュージックステーション」へ

2006年:オリコンチャート(音楽チャート)チェック強化

2007年:「COUNT DOWN TV」毎週視聴(一部チャート暗記)

2007年:「Rxランキング(好きな曲ランキング)」創設

2008年:「iPod」を通じての音楽視聴の本格化

2009年:YouTubeなどを活用した「新譜」全曲チェック

2010年:昭和以前のヒット曲 視聴の本格化

2011年:洋楽ヒットチャート(戦前までで断念)

2017年:「iTunes Store」などでのサブスク解禁

音楽に関しても完全なる素人。ただヒットチャートへの嗅覚は相対的に高いと思うので、そこを活かした企画を打ち立てたいところ。

当面の目標は「ヒット・チャート通史」(狭義には、オリコン発足以前から現在までを一環したチャートで構築)。

後は環境が整えば、「新譜」全曲チェックの復活とサブスク解禁曲の整理。

ネット

1996年:「インターネット」が我が家に接続

2000年:アニメHPなどを視聴する目的でネット活用

(ただし、電話代が嵩むため、活用は限定的)

2004年:初の自作HP「新世紀オンエアバトル」発足

2010年:「デジスタ」をキッカケに、ツイッター開設

2013年:「声優相撲協会」ネット上での活動を開始

2015年:「声優相撲協会」ウィキ発足

「クイズスレ」公式ウィキの更新開始

2019年:「#note」開設、記事寄稿は2020年より本格化

手を変え品を変え色々とやってきたが、ここ最近は、ツイッター、Seesaa wiki、noteの3部体制。基本的には裏垢などを使わず、1アカウントで活動することで、各ジャンルを分けて考えないスタンス(当初から不変)。

地震

2011年:東日本大震災を受けて、地震に関する関心を強める

2012年:「旧震度」に関する理解を深める

SOLiVE24・地象センター山口さんを師として仰ぐ

その後も不定期で、地震に関する(速報)ツイートを継続

2020年:「#note」で、「地震・天気まとめ」を開始

巨大地震が想定される地域ということで、もともと地震への関心・意識を高く持とうとしていたが、本格化したのは2011年以降。

基本的には地震の中でも、「震度」とその分布に対しての関心が強い傾向。

【おわりに】

ここまで纏まりなく興味・関心をもってきたジャンルについて、現在に至るまでの経緯を列挙してきましたが、何に力を入れていくか、何に更なる関心を寄せていくのかは自分にも分かりません。

皆さんもぜひ「エクストリーム自己紹介」やってみて下さい。新たな発見があるはずです。そして、私の自己紹介を見て「共通する部分」だったり、「深堀りすべき部分」だったり、あればお知らせ下さい。

さあ次の記事は何を取り上げるでしょう…それは私にもまだ分かりません。新たな記事でお会いしましょう、ではまたっ!