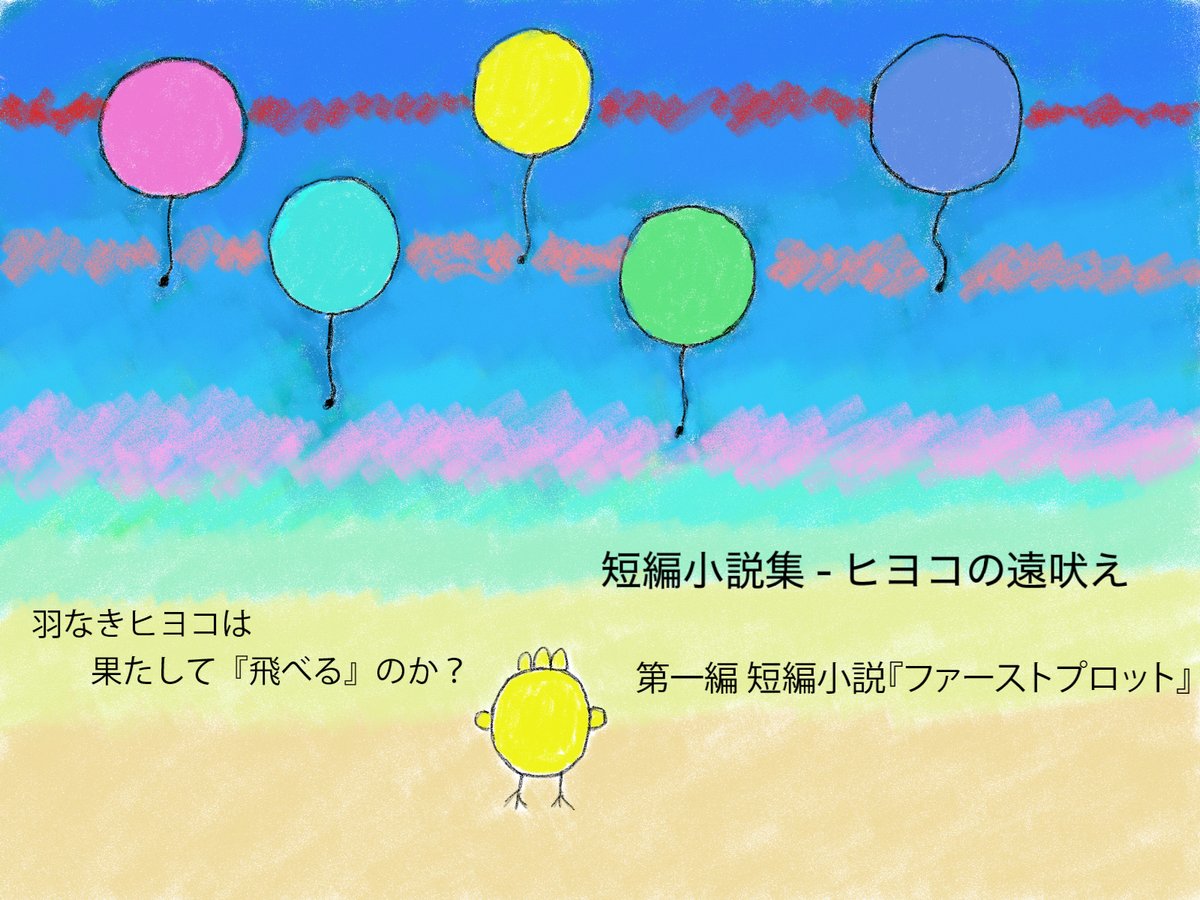

第一編 短編小説『ファーストプロット』

僕は震えた声でポルコに反駁を試みた。

「飛べないヒヨコは…違うよ、ポルコ。僕がどう足掻いたってニワトリにしかなれない。いつになったって飛べる訳ないんだよ。それに君だってそうじゃないか。その立派な飛行機がないと羽ばたくことすら出来ないじゃないか。」

ポルコは僕の方に憐憫の混じった苦笑を浮かべて呟いた。

「ピヨピヨうるせぇ奴だ。そうやってぐちぐち言ってる間はいつまで経っても飛べねぇんだよ。言い訳並べ立ててる暇があるんだったら見えないその羽を広げる努力でもしときな。」

そう言って彼は体格に見合わない機敏さで飛行機に飛び乗ってエンジンを点火した。

「じゃあな、哀れな小童のヒヨコ君。」

そう嘲った後、轟音と共にプロペラの回転が一気に加速し、瞬く間もない程の間にポルコは見えない彼方へと飛び去っていった。

「そんな事くらい…言われなくても…分かってる…」

そう呟いたところで目が覚めた。ぜいぜいと息を荒くして身体は軽く汗ばんでいる。時計を見るとまだ朝5時代の真ん中くらいだった。起きるには早いとはいえ、もう一度寝るには遅い中途半端さに呆れ笑いをして、僕は布団から身体を起こした。

「まあ、練習にはちょうどいいか。」

どうにも梲が上がらない日常を過ごしていた。一様に平凡な毎日を積み重ねて、それが怠惰だろうと何ら後悔の念に駆られることもなかった。特段それで人生で困る経験もなく、ただ順調に人生は前に進んでいくはずだった。

-あの光を目にする前は-

ちょうどその日、僕はそのステージを見ていた。何気なく足を運んだその会場で目にした彼女の姿は、自分自身に何の輝きも求めていなかった僕にはただ衝撃だった。努力とか、夢だとか、理想だとか、そんな単純な言葉では表せない光を彼女は纏っていた。その光の裏側に僕が抱えている暗闇と同じものがあって、かつそれを己の力で乗り越えて手にしたからこその光。その明度に僕は眩燿された。

そこで初めて何もしてこなかった自分の人生を恥じた。ひたひたと家路に向かって歩きながら、今から何が出来るか必死で思案した。今更この世界の氷山の一角に過ぎない自分を変えようと思えど、何が大成する訳でもない。そんな事は百も承知で、ただ諦めることだけ自分の中の何かが許さなかった。だからとりあえず一心不乱に考えて、考えて、考えて。そして歌ってみることにした。

「君の歌もいつか歌えますように」

あの日、あの場所でその言葉が胸に突き刺さって響いた。限りない遠回りの中で傷を抱えながら彼女がそう願ったように、僕も何か自分の感情を形にして人に届けたいと衝動的に感じた。とりあえず翌日楽器店に走って楽器店で3万円くらいのエントリーモデルのギターを購入して、仕事に出掛けるまでと戻ってきてから弾き語りの練習をすることにした。まだ慣れないコードに悪戦苦闘しながら、自分の紡いだメロディーと言葉を載せてみる。

まだ買い漁った音楽理論の本も読了出来ていない状態で作った曲は素人目に聞いても稚拙さに溢れていたが、それでも自分の心の中で凍っていた無感情という氷が溶け出していくような感覚があった。いつかこれを自分の歌にして、仮にステージが駅前の路上で観衆が1人しかいなくても、それでも誰かの笑顔に繋がる歌が歌えたら。

ヒヨコは確かに飛ぶことは出来ないかもしれない。でも前に向かってその小さなあんよを必死で動かして前に向かって走ることなら出来る。きっとだから彼女は僕たちのことを"ヒヨコ"という愛称で呼ぶのかもしれない。とても不器用で、一直線に前に進める程強くもないけれど、その苦悩を伴いながら前に進んでいく過程を彼女はとても尊いものと捉えている気がした。

慣れないギターとボーカルに苦戦している間にあっという間に出勤時間になってしまった。

「本当に何もかもひよっこにも程があるなぁ。」

そう呟いて膝に抱えていたギターをスタンドに戻して、急いで朝食を空腹に流し込む。何気ない日常の繰り返し。それでも昨日と何一つ変わらない今日ではなくなった。また家に戻ってきたら前進したい衝動を糧に、少しずつでも着実に前に進んでいける。

"隠れたままのきっとキレイな星も 歩幅に合わせたリズム ひとつひとつかぞえ 走れば見えてくるかな"(夏川椎菜『ファーストプロット』より)

まだピッチの安定しない歌声で口ずさんで鏡を見る。デコボコな道を無二無三に奔走していきたいと願う闘志に充溢した表情には、今までにない目の輝きがあった。スーツに着替えて仕事用の黒鞄を背負い、最後にイヤホンを両耳に流し込む。彼女に出会うきっかけをくれた外出時の習慣だ。

扉をばっと開いて朝日の眩さに思わず目が眩んだ。悪くない感触だ。変わりつつある、まだ変わっていける。その期待感が溢れ出すと共に耳の中の音楽が弾けるように流れ始めた。(続篇『短編小説キタイダイ』に続く)