楽譜のお勉強③オルランド・ディ・ラッソ『シャンソン集』から

没後70年以上経って著作権の切れている作曲家の楽譜は、基本的にどの楽譜出版社も出版することができます。ベートーヴェンやブラームスのような著名な作曲家の楽曲は、多くの楽譜出版社から出版されています。演奏家は複数の出版社から出ている同じ楽曲の楽譜から、自分のニーズに合ったものを見つけて使用します。同一楽曲の出版社による差異とは何でしょうか?出版されている楽譜は作曲家による自筆譜と違って、浄書(じょうしょ)という行程を経て、読みやすいように書き直されています。作曲家の自筆譜はいつも読みやすく書かれているとは限らないので、読む人によって内容に違いが出てきたりします。また、それぞれの出版社で判型に違いがあったり、音符の大きさ等のレイアウトに違いがあったりします。そこで、楽譜を選ぶ際には楽譜の校訂者、原典版であれば校訂者の他に出典情報等、校訂内容の記載の有無、レイアウトの好み等を考慮して自分の用途に見合ったものを選ぶのです。

楽譜の用途の中で、特に作曲家研究に特化したものに全集版というものがあります。ある作曲家の、発見されている全ての作品(未完のスケッチ等を含む)を収め、長大な校訂報告と合わせて数十巻以上になる楽譜です。全巻刊行には長い年月がかかり、音楽学者や演奏家からなる編集者たちが膨大な時間を費やしてあらゆる資料を当たり、入念な準備を経て1巻ずつ順次刊行されていくのです。言い換えると、全集版が刊行中、または完結している作曲家は音楽史上一定以上の重要な業績を認められ、研究が進んでいる作曲家であると言えます。

これらの楽譜は演奏に使用することも出来ますが、あまり演奏に適しているとは言えない要素も多いです。例えば、長大な校訂報告やファクシミリ(自筆譜や初版譜の複製)ページは演奏の際には使用しませんが、その分のページ数が本を重く厚くしたりしています。基本的には図書館や専門の研究者だけが購入する楽譜という印象です。今回私が読んでいくオルランド・ディ・ラッソ(ca.1532-1594)の全集版楽譜『オルランド・ディ・ラッソ全集第12巻、フランス語作品集1』(Orlando di Lasso: Sämtliche Werke Band XII, Kompositionen mit französischem Text I)も、楽譜のページが110ページなのに対し、研究報告、校訂報告、ファクシミリ、歌詞等のページが130ページ以上もあり、合唱団員が手で持って歌うのに全く適していません。判型も普通の合唱曲楽譜に比べてとても大きいです。したがって、全集版にしか収録されていないような激レア楽曲以外は、演奏会で全集版楽譜を用いているのを見ることは稀です。全集版の研究内容は信頼度が高いとされるので、全集版から演奏に適した判型に直し、校訂内容を大幅に省略して印刷製本した楽譜はよく使用されています。

オルランド・ディ・ラッソ(ラテン語表記でオルランドゥス・ラッススとも呼ばれます)は、現在のベルギーのモンスという街に生まれたフランドル楽派の作曲家です。フランドル地方(現在のオランダ南部、ベルギー西部、フランス北部)は15世紀から16世紀にかけて絵画や音楽が非常に盛んで、当時からヨーロッパ各地に影響を与えるほどの大芸術家がたくさん生まれました。ラッソはその中でも突出した才能を発揮し、60を越える教会ミサ曲、500曲以上のモテット、110曲ほどのマドリガル、その他大変多くの作品が今日まで遺されており、合唱の演奏会でも大切に歌われ続けている作曲家です。多くの作品が当時から出版されたりして残っていることもあって、作曲家研究がとても進んだ作曲家でもあります。当時の音楽理論書等を読むと、ラッソの作曲技法の例示等はよく見かけます。

少し話は変わって私事になりますが、私の音楽の原点はピアノと合唱にあります。幼少時にピアノを習い始め、中学2年から作曲も始めました。作曲を始めてからの私はどんどん色々な音楽に興味を持っていって、高校では合唱部に入ります。合唱は私の感性にとても合っていたようで、高校3年の頃には合唱部の他に、一般のアマチュア合唱団にも入団して、歌う場所を広げました。ドイツに移ってからも、来て半年くらいしてから一般のアマチュア合唱団に在籍し、2年ほど歌い続けていました。ラッソの曲をコンサートで歌った記憶はないのですが、何故だか歌った記憶があるのでよく思い出してみると、合唱初学者の教本に短い曲が載っていたのを練習したのを思い出しました。ルネサンス時代のポリフォニー(多声音楽)合唱曲は、合唱を愉しむ人にとってとても大事なレパートリーなのです。

エアフルトという街の古本屋で今回の楽譜『フランス語作品集1』(以下『シャンソン集1』)を見つけたときは興奮しました。全集版楽譜は通常とても高価で手が出ないのですが、定価の9割以下の値段が付けられていたのです。もう一冊並んでいた、『ドイツ語作品集2』と合わせて購入しました。「フランス語作品」とは、言い換えるとシャンソンのことで、「ドイツ語作品」とはリートのことです(ロマン派の作曲家に好まれたピアノ伴奏付きのリートのことではなく、単純に「歌」という意味)。これらの楽譜にはラッソの短い合唱曲たちが言語別に収められているのです。ラッソのポリフォニーの洗練をじっくり味わうにはミサ曲を聴くのがお奨めですが、短い歌にも素敵な作曲上の仕掛けをたくさん聴くことができます。ことに合唱人であった私に縁が深かったのは、このような短い素朴な音楽なのです。

ラッソはおよそ150曲ほどのシャンソンを残しており、『シャンソン集1』の目次を見ると4声部(今日のソプラノ、アルト、テノール、バスに似た振り分けが多い)のシャンソンが56曲収められていることが分かります。今日はその中から下記リンクのCDに収録されている曲を聴いていきます。

このCDはルネッサンス時代の色々な作曲家によるシャンソンが収録されています。どれも有名な曲ばかりで、合唱を聴く人は聴いたことのあるものが多いのではないかと思います。ジョスカン・デ・プレ、セルミジ、アルカデルト、クレメンス・ノン・パパ、パスロー他の作曲家のフランス語作品が楽しめます。ラッソの曲は、『Bon jour mon coeur(こんにちは、私の心)』、『Si je suis brun(私が褐色で)』、『Beau le cristal(美しい結晶)』『La nuict froide(寒い夜)』、『Un jeune moine(若き僧)』の5曲が収められています。いずれも『シャンソン集1』に楽譜が収録されています。

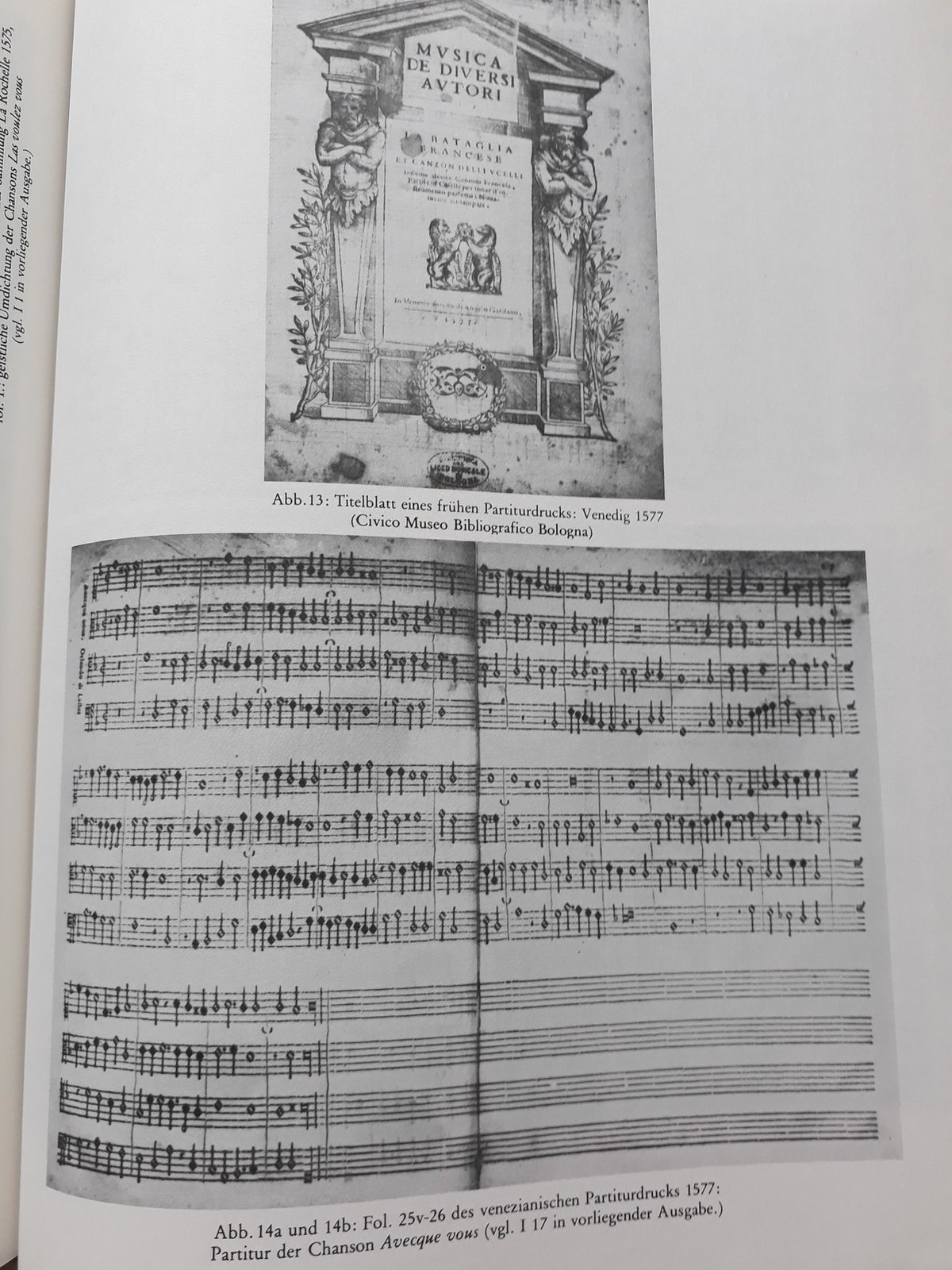

それぞれ聴きながら楽譜を読みました。楽譜は今日のスタンダードな記譜法に直されて、スコアの状態で記譜されていますが、附録としてラッソが活躍していた当時の定量記譜法による出版譜のファクシミリが十数点掲載されています。今日の音楽家はこの記譜法に慣れておらず読むことが困難なので、モダン記譜に直されるのですが、これも編集者の仕事です。さらに当時の音楽はパートごとに印刷され、いわゆるスコアは残されていません。当時の音楽に関しては、作曲家によるスケッチ等もほとんど見つかっていませんし、そもそも紙が大変貴重だったため、おいそれとは紙に何かを書いて考えたりしていなかったように想像します。黒板か何かにチョークのようなもので書いてみて思考を整理してたのかな、と考えてみたり。単声パートを少し読んでどんな声部(パート)が音楽の全体像を構成するのか想像してみた後で、改めてスコアの形で読んでみると、与えられた環境の中で人間が思考の限界を突破していく過程を連想してしまいます。

(当時の出版楽譜のファクシミリ)

読んだ5曲中、『寒い夜』と『私が褐色で』に関して、私が合唱曲を作曲する際にとりわけ難しい問題だと感じている歌詞との距離の取り方について考えたことを書きます。まず『寒い夜』の歌詞大意は、以下のようになります。

夜、寒くて暗い、

曖昧な影を纏う

大地と空、

蜂蜜のように甘く

空から注がれて

眠りは眼の中に。

それからきらめく陽光は

仕事へと導くように、

光を広げる。

そして多彩な色合いの

ドレープで形作る

この宇宙。

幻想的な闇と光のコントラストが美しいジョアシャン・デュ・ベレー(Joachim du Bellay)の詩です。詩の内容を素直に考えると曲を聴かなくても、深い夜の闇が短調の和音で表されること、またその闇を晴らす光のコントラストとしておそらくピカルディ終止(*)で明るく終わるであろうことが想像でき、それは正しかったです。曲はニ・ドリア調で書かれており、ニ短調の主和音であるDマイナー・コードが完全な形で一小節歌われます。当てられている歌詞は「La」(the)です。口を開いた明瞭な発音のア母音でハーモニーをしっかり確定させます。夜の闇を確定して、世界の設定に聴衆を引き込むという感じでしょうか。

(譜例『La nuict froide』1ページ目)

2小節目の1拍目「nuict (nuit)」(夜)という言葉まで歌詞が分断なく聴き取れます。2拍目からポリフォニーが開始します。「froide」(寒い)は、2音節に分かれる単語ですが、2拍目、3拍目、4拍目に1音節目が分散されていて、4音節目では1音節目と2音節目が別々の声部で重なります。「sombre」(闇)という言葉はリズム点を2点でずらしてあり、最終的に-breで言葉を揃えます。言葉を伴うポリフォニーの音楽では、言葉が混ざり合い、時には意味を汲み取ることが難しくなるほどに混ざるのです。歌は非常にしばしば言葉の意味を伝える目的で作曲されますが、言葉をわざわざ聴き取りづらくする目的はなんでしょうか。歌詞を聴き取りづらくすることのメリットは、音そのものの動きや和音のクオリティ、テクスチャーの面白さに意識を向けることができることです。上行音階を軸にした旋律と下行音階を基にした旋律では、音楽的気分が違います。作曲家が歌詞を解釈して考えた音型を、歌詞の具体的な意味から離れて、抽象的な気分として味わうことはメリットであり、ときにデメリットでもあります。音楽を言葉で表すことは本来困難で、その抽象性が音楽の表現力の強みなのです。歌詞、すなわち意味を持つ言葉との距離の取り方とは、その意味でとても深遠なテーマだと思ってます。

曲の中では、各声部が模倣で追いかけるような、ポリフォニーの定型も見られます。13小節から14小節にかけて「Fait (Faict) couler du ciel」(空から流れるように)というフレーズは、下行音階的なモチーフで、4声部で追いかけます。闇が空から降ってくる直接的な表現で、十分に具体性を持った表現になっているので、言葉を聴き取りきる必要がありません。2節ずつ歌ったところで後続の声部が開始するので、かなり多くの音節、母音が混ざり合って、言葉を聴くことが難しいのですが、追いかけっこの最後に歌うのはスペリウス(この曲のソプラノに当たる)なので、フレーズの終わりには音域による透過性によって言葉も聴くことになります。

『私が褐色で』も、ポリフォニーゆえの言葉の聴き取りにくさもあるのですが、この曲では言葉は意味から離れた発音から来る言葉遊びの要素が見えます。歌詞の作家は不明です。一番の歌詞にも二番の歌詞にも「Cupido」(キューピッド)という言葉が出てきます。この言葉を頻出する形で並べ、「ククピド[クピ]ド[ピク]…」のように聞こえます([クピ]と[ピク]は同時に鳴ります)。一番と二番共に後半のほとんどがこのクピドの並びなのです。前半で何となく曲の物語を伝えておいて、後半は完全に歌遊びに徹しています。全体の総合的な連なりの中で必然的に言葉が分解されるポリフォニー音楽の面白さというのは、楽器では再現の困難な子音や母音といった発音要素が、純粋な音楽の素材に成り得ている点だと思います。

(譜例『Si je suis brun』1番の後半部分)

言葉は発話されるときには音として存在します。しかし、言葉が社会の中で獲得した意味に強く引っ張られるので、純粋な音素材と感じることが難しいことが多いです。言葉の意味を伝える音楽、言葉で語られた内容を抽象的に伝える音楽、言葉を意味から自由にしてしまう音楽等、たくさんの可能性が広がっていて、作曲家にとって興味の尽きない挑戦を突きつけてきます。いつか私の声楽曲の作曲プロセスについても記事に書きたいと思います。

また、ポリフォニーという音楽の在り方は、狭義の厳格な意味では西洋音楽にしか見られません。楽譜を用いて各楽器や声の関係性を複雑な状態で定着させる記録方法に発展したからこそ可能だった特別な音楽形態だと思います。私の作曲においても、ポリフォニー的な考え方はしばしば重要な要素になっています。作曲家にとってとても大事な素質の一つに、まだ聴いたことのない音楽を夢見る能力があります。夢想した音楽が複雑怪奇なものであっても、音楽要素の難しい関係性を楽譜の機能をフルに活かして何とか定着させ、楽譜を通して演奏家にその面白さを伝える努力をしていきたいと改めて思いました。

*) 短調、短旋法の曲で同主長調、長旋法の主和音で終わる終止形のことです。この曲の場合は、Dマイナー・コードから始まった曲がDメイジャー・コードで終わることを指します。

いいなと思ったら応援しよう!