楽譜のお勉強【73】エルヴィン・シュルホフ『弦楽四重奏のための5つの小品』

エルヴィン・シュルホフ(Erwin Schulhoff, 1894-1942)は、大変な才能を持ちながら、時代の荒波に翻弄され、ナチス・ドイツから「退廃音楽」の烙印を押され、収容所で死を迎えたドイツにルーツを持つチェコの作曲家です。1920年前後には大変実験的な音楽をいくつか残し、音楽史に名を残しています。しかし、第二次大戦後、長らく顧みられることのなかった彼の作品は、再評価を受けているとはいえ、十分に演奏されるようになったとは言えないように感じています。本日は彼の『弦楽四重奏のための5つの小品』(»Fünf Stücke für Streichquartett«, 1923)を読んでいきます。

音楽史的にはシュルホフは特に実験的な2つの作品で知られています。一つはピアノ曲『5つの絵画的小品 作品3』(1919)の第3曲「未来に」で、この曲は全曲が休符のみで作曲されています。有名なジョン・ケージの沈黙作品『4分33秒』(1952)に先行する楽曲で、シュルホフのラディカルな思考を示します。また同じ1919年に『ソナタ・エロティカ』という女声独唱のための音楽を書いています。こちらはオーガズムの喘ぎ声を模した表現が生々しく歌われる音楽で、当時の一般的道徳観に鑑みて大変にスキャンダラスな音楽と言えます。あまりに先進的なこの2つの作品ばかりが話題にされることが多いため、逆に演奏家のレパートリー・リサーチの妨げになっているかもしれません。実際にはジャズの影響を見せる音楽や、新古典的な構成の簡潔で豊かな音楽など、演奏会映えする作品がたくさんあります。

シュルホフは弦楽四重奏曲を5曲作曲しています。第1番と第2番の弦楽四重奏曲、初期の弦楽四重奏のための『ディヴェルティメント』、番号の付いていない初期の弦楽四重奏曲 ト長調、そして今回の『5つの小品』です。ちょうど『5つの小品』は5曲のうちちょうど3番目に作曲されました。演奏効果が高く、彼の作品の中でもよく取り上げられる作品です。作品は作曲家ダリウス・ミヨーに献呈されています。

献呈者であるミヨーは複調・多調の技法を用いた作風で知られていますが、シュルホフの『5つの小品』も複調・多調が目立ちます。基本的には調性感を損なわない組み合わせ・配置で書かれていますが、部分的に激しい不協和の効果を用いています。

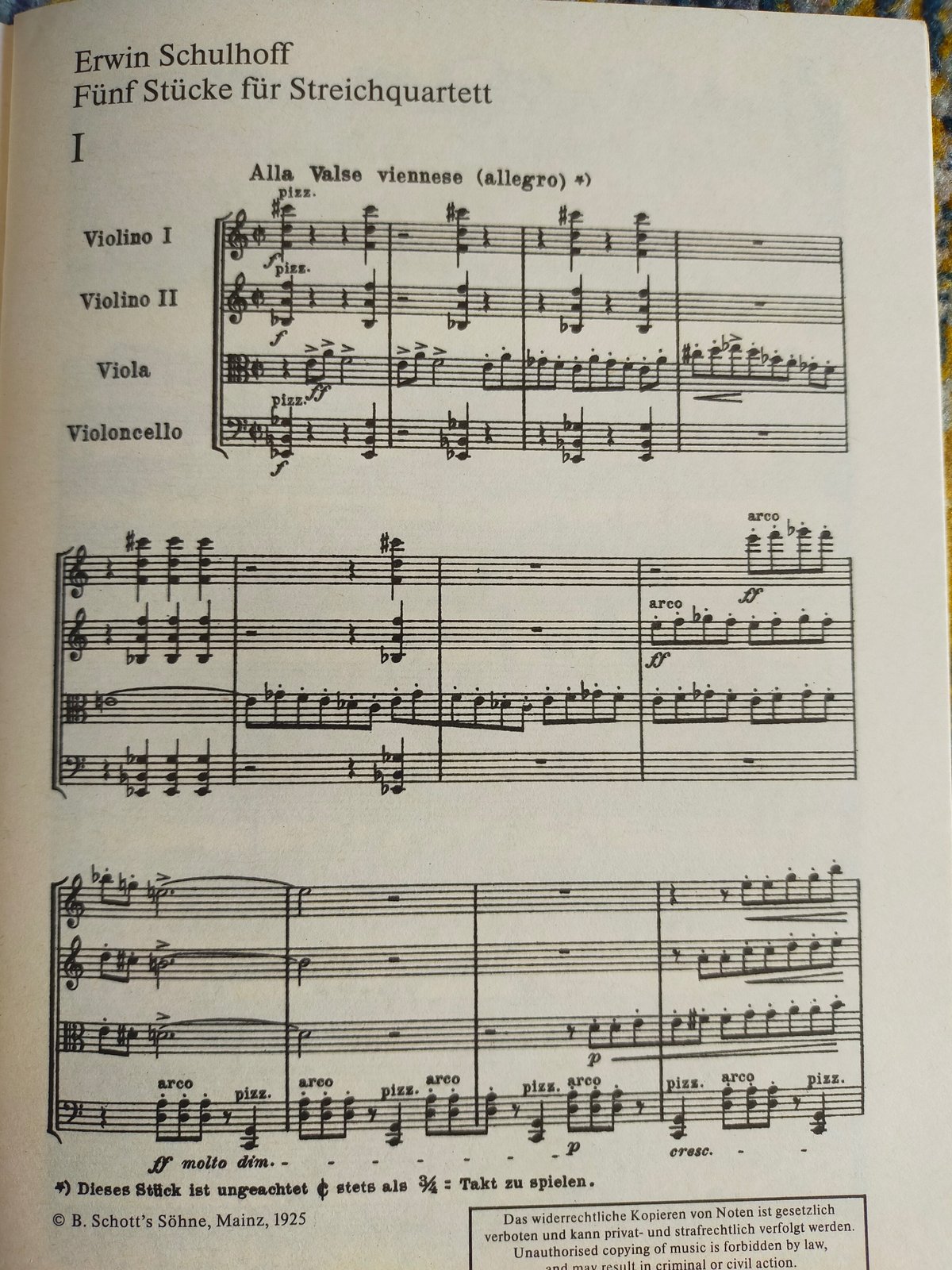

第1曲は『ウィンナ・ワルツ風に』(Alla Valse viennese)です。冒頭から複調でスパイシーな不協和音から始まります。チェロが変ホ短調の和音、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンの内声がニ短調の和音、第1ヴァイオリンの高音(外声)のC#と第2ヴァイオリンのAそして1拍遅れて主題を演奏するヴィオラでイ長調の和音を構成します。第2ヴァイオリンの低音Bbはチェロの変ホ短調の補強のように見えます。第2ヴァイオリンのBbから上に読んでいくと、Aを除いて変ロ長調の和音も入っていますが、主題の展開がニ短調の主和音と属和音の交代に見えるので、変ロ長調の役割はあまり感じません。ニ短調の主属交代に、その短2度上の変ホ短調の和音を重ねる考えだと思います。続く楽章でも、短2度関係にある和音を重ねる箇所が出てくるので、気に入っていたのかもしれません。不協和の効果が大きい和音の組み合わせてありながら、分離した開離配置によってその不協和を和らげています。また、曲が進むと伴奏系に完全5度が連続して何度も現れます。シュルホフは短い期間ドビュッシーに師事していたことがあり、平行和音の使用に強い興味があったようです。リハーサル番号[3]から低音に保続和音が現れ、その上に減7和音の分散和音が演奏されて加速して曲を盛り上げていきます。この保続和音はCを根音とした属7和音で、上部のヴァイオリンはD#-F#-A-C、E-G-Bb-Dbという二つの減7和音を組み合わせてアルペジオで演奏しています。激しい不協和の効果がありますが、支えになっている保続和音と高声はやはり分離していて、声部間の聴取は阻害されません。シュルホフの和音捌きのセンスは、聴取の明瞭さを意識している点がとても魅力的です。

第2曲『セレナータのように』(Alla Serenata)は、個人的に一番好きな楽章です。5拍子で書かれています。Db-Abの完全5度とC-Gの完全5度を重ねた和音が軸になって全曲が構成されています。最初はDb-Abをヴィオラが弱音器を付けて弱奏で短くリズミカルに演奏し、呼応するチェロがC-Gをピツィカートで応えて伴奏リフを完成します。主題はニ長調とニ短調を行き来するような様子のもので、伴奏型の構成音とちょうど良い具合にズレています。ずっとズレているかと思えば、ときどき変ニ長調に吸収されたりして、協和と不協和を往来する不思議な感覚を演出します。さりげなく展開していく音楽が突如不穏な不協和に包まれるのが、リハーサル番号[2]からです。和音は変わらずにC-G-Db-Abを低音に持ちますが、今度はこれをフォルティッシモでテヌート付きの十分に音を保った状態で演奏することで、途轍もない不協和の効果になります。高音部に主題が入りますが、第1ヴァイオリンは構成音のC(高声)とDbから始まります。第2ヴァイオリンは内声で、BとFの減5度です。このBがパンチが効いていて、あらゆる点で全体を不協和にする肝になる音です。第2ヴァイオリンは減5度を保ったまま、第1ヴァイオリンの主旋律に反行する内声旋律を演奏します。第1ヴァイオリンも基本的には長7度を保ったままシフトしていきますが、第2ヴァイオリンと音が重なる場所(Bb)では短6度に変更しています。主題が始まる点では最低音と最高音がCですから、協和的な枠が設定されるのに、中ではおどろおどろしい不協和が渦巻いているのがとても刺激的な音楽です。同じような箇所が後半にももう一回出てきます。

第3曲『チェコ風に』(Alla Czeca)は、長2度の小気味よいオスティナートのリズムに乗って素朴なメロディーが走り抜けていく音楽です。複調の使用も見られますが、前2曲のように、短2度関係のものを採用せずに、長2度関係のものを重ねることで、旋法的な柔らかい効果を作っています。シュルホフは6曲(+未完の2曲)の交響曲を書いていますが、この『チェコ風に』の主題は第1交響曲の主題の反行形にも似ていて、音階的で聴きやすい素朴な旋律を愛していたことが分かります。

第4曲『タンゴ・ミロンガ風に』(Alla Tango milonga)ではタンゴの音楽が採用されますが、シュルホフはしばしばタンゴの様式で小品を作曲しました。作り方はシンプルで、チェロがタンゴの基本リズムを奏で、第1ヴァイオリンは主題、一部の例外を除いて、第2ヴァイオリンとヴィオラは内声の和音に徹します。この楽章の大きな魅力は、楽句をまとめる際にしばしば全楽器でのオクターブによるユニゾンが演奏される点です。複調の効果を用いた豊潤な響きの音楽がここまで続いてきているので、このユニゾンの効果は極めて高く、説得力があります。

最後の『タランテラ風に』(Alla Tarantella)は、タランテラという舞曲の定石通りに、とても速く力強い音楽です。主題は冒頭、半音階的主題と音階的主題の交代で、極めてシンプルに書かれています。5度、8度、2度など、不協和の効果をあまり生み出さない音程が構成の軸になっていて、疾走する音楽に任せて楽しむフィナーレです。

再評価が進んでいるとはいえ、そのクオリティーを考えるとシュルホフの音楽はまだそれほど演奏されるようになったとは言い難いです。作曲家の知人で、シュルホフを低く評価している人にはほとんど会ったことがありません(シュルホフをよく知らない人には結構会いますが)。作品が知られ、演奏されていくにはいくつものハードルがあるのだろうと考えます。『5つの小品』はよく演奏されている方の曲なので、YouTubeにはたくさん演奏動画が上がっていました。文中では私が一番感動した動画を載せましたが、以下に面白いと感じた他の演奏動画も載せておきます。シュルホフは、私がもっともっと演奏された方が良いと感じる作曲家の中でも相当上位に位置しています。

(スコア付きの動画)

(終楽章のテンポがとんでもなく速い演奏。衝撃のアンサンブル)

(音楽学校の学生による丁寧な演奏。この学校では他のグループの同曲の演奏動画も上げられていて、よく勉強されているレパートリーになっているよう。)

(文中で紹介した動画と迷った、とても好きな演奏。)

いいなと思ったら応援しよう!