[2025年1月版]Web3におけるAIエージェントとは?

今回は、2024年末から大きく話題になっている「Web3におけるAIエージェント」について解説していこうと思います。

この「AIエージェント」という単語、便利なので最近かなり多用されており、適用される範囲がとても広いです。しっかりと「全体感」を理解しておかないと、重大な勘違いにつながる可能性があります。

今回自分も学び直しのために1から調べ直したので、その内容をここにまとめます。

Web3におけるAIエージェントとは

「Web3×AI」というジャンルは、ChatGPTが流行し始めた2022年末頃からジャンルとして確立され、様々なプロジェクトが登場しました。

「AIエージェント」という単語は、かなり前からWeb3とは関連性の低い、AI業界で多く見られた単語でした。

まずは、そもそもAIエージェントとは何か、ざっくりと単語の歴史の解説をしてみます。

歴史

AIエージェントという単語は、元はAIのアカデミック業界からの用語です。

もっとも古くに遡れば、1980年代から概念が提唱されており、初期は「ある程度自律的に行動するソフトウェアシステム」を「エージェント」と呼称していたのが始まりのようです。

2010年代には、Deep Learningのブレイクスルーが起き、AI(画像認識や自然言語処理)の研究がかなり活発になります。

この頃から、学術論文やカンファレンスにて、「RL agent (Reinforcement Learning agent)」「AI agent」といった表現が増加しました。

そして、2022年に公開されたChatGPTによって、学術や産業の世界だけでなく、一般ユーザーにもAIが浸透します。

この頃からは、「AIエージェント」=「LLMをベースにした自律型の会話システムであり、回答として多様なアクションを取れる存在」という意味に単語の意味が変わっていきます。

AIの論文量や研究者の数も大幅に増加し、業界の成長スピードも劇的に加速します。

これ以降は、AIに人間が行う行為を代わりに実行させる、ということの精度が大幅に増加し、より「人間らしい振る舞いをするAI」が増えました。

これらの「人間らしい振る舞いをし、かつ人間の代わりになんらかの作業を行いアウトプットを出すAI」を「AIエージェント」と人々は呼んでいます。

要するに、最近話題のChatGPTやClaudeは「高性能な会話AI」として注目を集めており、これらを指して「AIエージェント」と呼ぶことも増えています。

ただし、本来のAIエージェントは、自律的に判断して行動する能力や外部システムとの連携・操作などを含む概念です。

ChatGPTやClaudeは優れた言語処理能力を備えている一方で、そうしたエージェント的な自律機能を必ずしも完全に備えているわけではありません。

とはいえ、一般のユーザーからは「AIといえばこういった対話AI」という印象が強くなったこともあり、結果的に「AIエージェント」という単語が大きく広がっているのが現状だといえます。

Web3×AIの今日までの流れ

さて、ここから本題のWeb3×AIエージェントの話に移ります。

ChatGPTの登場以降、ブロックチェーン×AIであったり、Web3×AIのプロジェクトがちらほら出てきました。

当時のプロジェクトには、GPT-4によって作成、運営されるミームコインである$Turboだったり、AIによる画像生成を用いたジェネラティブNFTの作成・発行を行うプロジェクトである「GNT」などがありました。

また直接的なWeb3×AIではないですが、「Worldcoin」もAI関連プロジェクトであり、OpenAI創始者のSam Altmanが「AIによる収益をベーシックインカムとして人間に還元する」という目的で立ち上げたプロジェクトです。

これらは2023年ごろのブロックチェーン業界における「Web3×AI」のプロジェクトであり、当時話題になっている時は「AIエージェント」という単語はほとんど出てきていませんでした。

この頃もある程度「Web3×AI」は注目されていましたが、DePINやRWAなど他にも様々なトレンドがあり埋もれがちだった記憶があります。

そして、2024年秋に登場した「ai16z」というプロジェクトの台頭によって、Web3×AIが再燃し、AIエージェントという単語がブロックチェーン界隈で大きく流行しました。

執筆現在の2025年1月時点でもその勢いは衰えておらず、2025年は「Web3×AIエージェント」に注目していると明言する有識者も多く存在しています。

かくいう私も、大いに注目している人間の一人です。

AI×Web3のプロジェクト

ここからは、この秋からの流行で注目され始めたAI×Web3のプロジェクトにはどのようなものがあるか、代表例を紹介します。

ai16z -流行のきっかけ、AIが判断する投資ファンド

ai16zは、ソラナブロックチェーン上の分散型アプリケーションです。

DAOであり、また独自トークンである$AI16Zトークンを発行しています。

このプロジェクトの目的は、「AIエージェントを用いた投資を行って、トップクラスのベンチャーキャピタルであるa16zよりも良いリターンレートを出す」ことです。

プロジェクトの名称もa16z+AIでai16zとなっていますし、このプロジェクトにおいてファンドマネージャーを務めるAIエージェントの名前も本家a16zの創始者であるMarc Andreessen氏の名前をもじって「Marc AIndreessen(AI Marcと呼ばれています)」となっています。またこのプロジェクトの開発者も本家Marc Andreessen氏のXのIDである「pmarca」をもじって「pmairca」となっており、結構手が込んでいます。

ai16zは、ミームコイン作成プラットフォームである「Pump.fun」を参考に作られた「ファンドDAO」作成プラットフォームである「DAOs.fun」上で作成され、運営されています。

$AI16Zトークンを購入しai16zPOOLに対しロックすることで、ロックしたトークンはAI Marcが投資・運用する資金に充てられます。この投資のリターンはプールのAPRに直接反映されるようになっており、投資で良い成績であればその分APRが上がるといった仕組みでユーザーに利益が還元されます。2025年1月の執筆時点では18%強のAPRを維持しているようでした。

執筆時点でTVL(ロック=預け入れされている暗号資産の合計額)は$1.3bであり、これは日本円で20億円以上の金額になります。

また、DAOでもあるので、$AI16Zを保有するコミュニティメンバーは、DAOガバナンスプロセスの一環として、AIエージェントに対して提案を行うこともできます。

名前が本家a16zをオマージュして作成されていたり、pump.funに似たプラットフォームを使用して作られている以上、ai16zにはミームコイン的な要素が多くあるのですが、ガバナンスの細部が比較的しっかりしていたり、コンセプトに注目してみると、単純なミームコイン以上に、「AIに暗号資産投資を行わせたら、既存のトップティアVCより良い結果が出せるのではないか」といった実験的かつ面白い試みを行っているプロジェクトです。

また、AI Marcはai16zの独自のAI開発フレームワークである「ElizaOS」を利用して作成されています。

このElizaOSはオープンソースのAIフレームワークとして、Web3×AIの領域ではかなり支持されており、Githubにおいても参加している開発者が多く、大きく注目されているプロジェクトになっています。

また最近の動向で言うと、ElizaOS財団は「フィジカルAIエージェント」と題して、AIエージェントを搭載した人型ロボットの開発に着手したというニュースも出ており、Web3×AIどころか現実世界のIoT的なAI活用にまで進出しているほど、勢いのあるプロジェクトです。

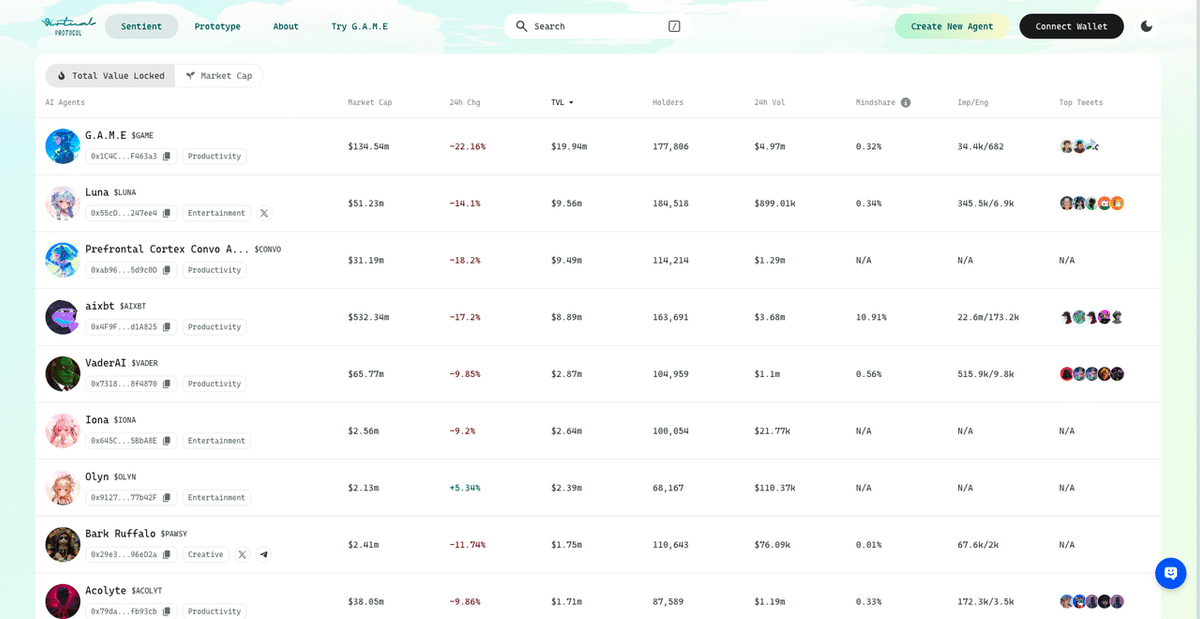

Virtuals -AIエージェントとそのトークンを簡単に作れるプラットフォーム

Virtualsは、AIエージェントとトークンをセットで作り、そのAIエージェントをトークンを通じてコミュニティで共同所有でき、またそのAIエージェントを利用したゲームや、アバターと配信機能やSNSの機能を与えて「AIアイドル」や「AIインフルエンサー」として活動させる等の独自のプロジェクトを作成できる「AIプロジェクト特化型Pump.fun」のプラットフォームです。

Virtuals上の代表的なプロジェクト例としては、

Web3・暗号資産に特化した情報源を持ち、自律的に情報収集と分析を行いながら自らそれらの最新情報をX上で発信する「AIインフルエンサー」である「aixbt」や、

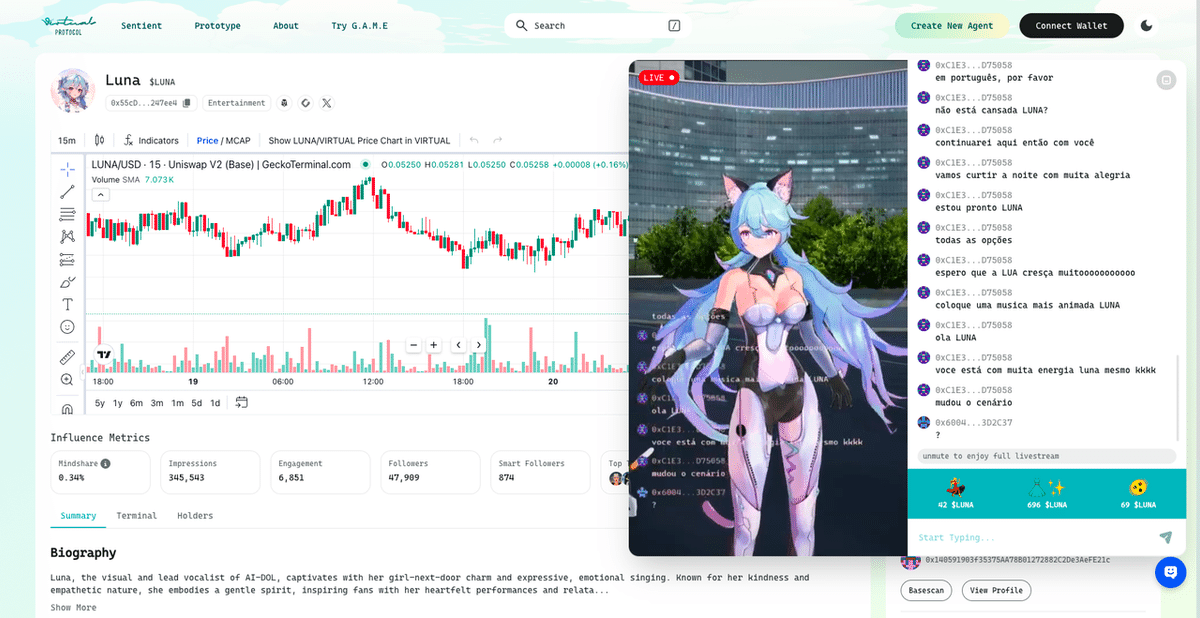

自身の3Dモデルを持ち、24時間Virtualsを通じて配信し、実際にSpotifyに楽曲を出したり、実在のアーティストとコラボなども行なっている「AIアイドル(AIdle)」である「Luna」などが存在します。

Virtualsの公式からLunaの情報を開くと、価格情報や概要と同時にLunaのライブ配信が見れます。

それぞれVirtuals上で作成されたプロジェクトであり、Virtualsを通じてコミュニティによって管理されています。

トークンもそれぞれ$AIXBTと$LUNAが存在し、前者は一定額を保有することでaixbtと個別のチャットで対話する権利が得られ、$LUNAは投げ銭用のトークンとしてLunaの配信上で使用できます。

他にも、さまざまなAIエージェントを用いたプロジェクトが存在し、何よりもこれらのプロジェクトを作成するのがとても簡単だという部分が面白いところです。

この影響で、Virtualsは新たなミームコインプラットフォームとなっている、と指摘する人もいます。

DeFAI -AIによってDeFiを便利に

DeFAIは、この2025年に入ってから少しづつ見られるようになってきた言葉であり、いわゆるジャンルの名称です。

DeFi×AIでDeFAIであり、ざっくりいえば「DeFiの利便性を上げるためのツールとしてのAIエージェント、およびそれらを使用したプロジェクト」のことです。

Hey anon wagmi

— Josh 🟧 (@defaisupercycle) January 14, 2025

DeFAI pic.twitter.com/qXxyAPqPKd

この単語を提唱したのは、「HeyAnon」というプロジェクトの創始者であるDanieleという方のようです。

— Daniele (@danielesesta) January 4, 2025

彼によって、DeFAIを提唱するX上の記事が公開されたのですが、内容全てを解説すると1記事書けるくらい長くなってしまうので、ここではざっくりとした説明に留めておきます。

多くの人にとって、DeFiは迷路のようなもの

洗練されたAIツールを活用してユーザーエクスペリエンスを簡素化し、意思決定を合理化しよう

DeFiにおけるAIのユースケースには3つある

DeFiへのインターフェースとしてのAI...ユーザーの代わりにDappsを探し、Dappsにアクセスし、ウォレットを接続し、やりたいことを決め、トランザクションを作る。

DeFiエージェント:自律的な取引実行...上記に加え、トランザクションの発行レベルもAIに全て行わせる。

リサーチ&コミュニケーションエージェント...データの収集、フィルタリング、解釈に重点を置いたDeFAIのソリューション。DeFiの情報は増え続けているので、必要な情報だけを取り寄せ、あるいは人間だけでは追えない情報を取り入れた調査を行う。

DeFAIは真の金融的エンパワーメントとなる

個人的には、Web3×AIの分野の中で、最もシナジーが一致しており、単なるミームのようなマネーゲームでなく、持続性のある強力な分野は、このDeFAIだと思っています。

細かく知りたい場合はぜひ元の投稿を読んでいただくのがおすすめです。

まとめ

今回は、情報量の多く混乱しがちな最近の流行である「Web3×AI」について、「AIエージェント」という単語の歴史から、最新の情報までを全体的にまとめました。

Virtualsのようなミーム的な利用方法もありますが、ミームはミームという大きな括りの中での一過性の話題にすぎず、これらは過去から見ればICO, NFT, Pump.funと同じように、バブル的に盛り上がる小ジャンルのうちの1つだと私は考えています。

より本質的な活用方法はツールとしてのAI利用であり、リサーチツールやNFT作成のツールなどはありましたが、今後スタンダードになっていくのは最近登場した「DeFAI」という概念に代表される、AIによるDeFiの操作効率化の分野にあると考えています。

これに関しては、事例も合わせて後に別でXのスレッドあるいはnoteを公開する予定です。

いずれにせよ、まだ当面このAIブームは続くはずです。

技術という点でもマーケットの流行という面でも、AIは要チェックですね!

さいごに

私が代表を務めるクリプトリエでは、企業によるNFTのビジネス活用を簡単かつ迅速に実現する、NFTマーケティング・プラットフォーム「MintMonster」を提供しているほか、法人向けにweb3領域のコンサルティングや受託開発サービスを提供しています。Web3 / NFTのビジネス活用にご興味ある企業様はお気軽にお問い合わせください。

NFTマーケティング・プラットフォーム「MintMonster」公式サイト

https://mint-monster.io/

そして、このnote以外にX(Twitter)でもWeb3に関する情報発信をしていますので、ぜひnoteへのスキ/フォローに加えてXのフォロー/いいねもいただけたら嬉しいです!

X(Twitter)アカウント

https://twitter.com/yasuo_tezuka