線、面、立体(6)successionとprogressionの違い

ポピュラー理論ではよく『コード・プログレッション』という言葉を目にする。そしてトニック(以下T)、ドミナント(以下D)、サブドミナント(以下S)についての説明がある。TはSにもDにも進める。SはTにもDにも進める。DはTに解決する。IとVIの和音はTで、IIとIVはS、VはD。IIIは曖昧な和音だけれども、経過的に使われた場合はTと解釈できるだろう(『Puff』みたいに)。

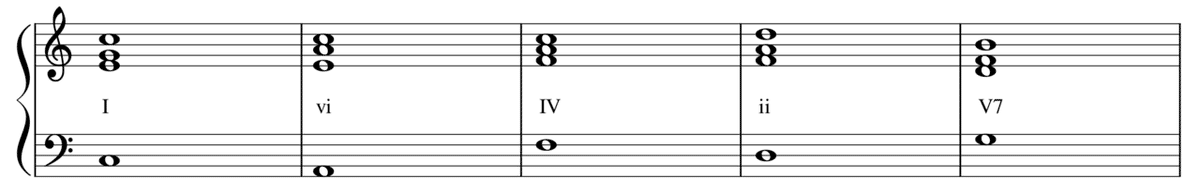

また、VIIはV7の根音省略形としてDになり得るだろう。IからVIへは進めるが逆はできない。IVからIIへは進めるが逆はできない。I-vi-IV-ii-V7と覚えなさい。

以上のことを齧ったビギナーが混乱するのは、例えばブルースでよくV7-IV7-Iという進行があるのを目にするときだ。

「あれ?これやっていいの?」―実際にそういう人に出くわしたことがある。ブルースにおいてV7-IV7がいつ一般的になったのか、なぜなったのかは知らない。おそらくブルースの節回しに合っていたこと、

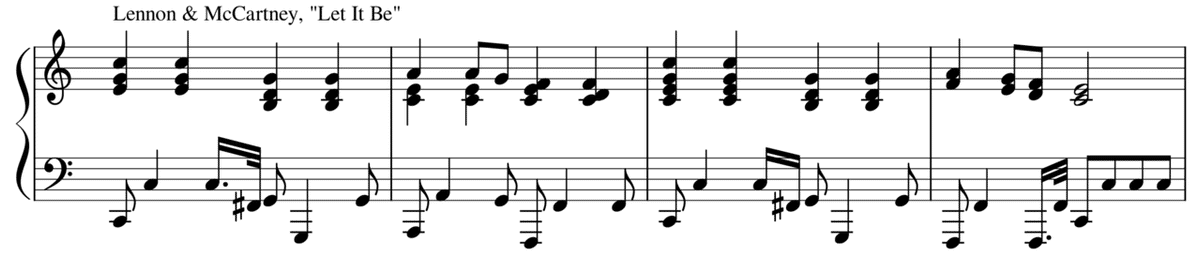

教会のアーメン終止(IV-Iの終止)の影響もあるのだろう。教会っぽいといえば、ビートルズ(The Beatles)の『Let It Be』もV-VI-Iと終止する(困っていたたらマリア様が現れて「なるようになる」というありがたい言葉を授けてくれた、という、ややアイロニーを含む歌)。

実は今日のポピュラー音楽で、I-vi-IV-ii-V7みたいな、D-Tの動きを重視するる例(借用和音などによる一時的転調も含む)はむしろ少数派だ。JPOPだと(誰かの車に同乗したときにカーステレオで聴くぐらいの経験から言っているのだけど)D-Tもよく使っている気がするけれど、US、UKチャートに上がってくるようなものではわりと少ないと思う。数えたわけではないけれど―それも最近また変わってきたかも…ビリー・アイリッシュ(Bilie Eilish)の『Bad Guy』とか聴くとそう思う…流行は循環する。

succession>progression

それは別にミュージシャンたちが和声の勉強をしなくなったからではない。厳密には『コード・プログレッション』の『プログレッション』とは意味の狭い言葉だ。単にあるコードからコードをつなぐのはsuccessionと呼ぶ―『継続』ということになる。『継続』の大きな集合の中に『進行』という小さな集合がある。

コードって、あなたの耳が好めばどう繋いだってかまわない。『クラシカル』な意味で『進行』させたければこう繋ぎなさい、というのが『機能和声』で、『機能』させたいときだけS-D-Tのような動きを使えばよい。

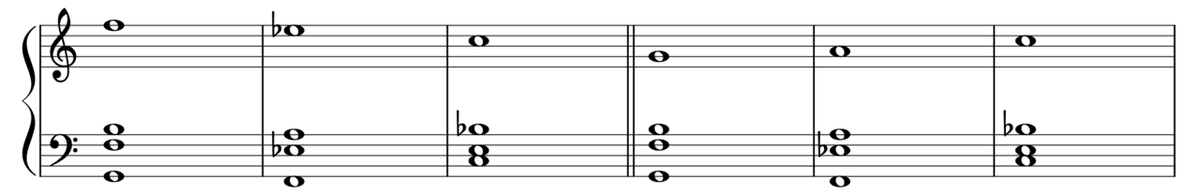

機能するとはどういうことか。基本的に、ある長調かある短調を確立したいときにする方法だと考えればよい。今流行っている音楽は厳密には長調でも短調でもないことが多い。たとえば頻繁に使われる、

は、敢えて言えばエオリアンというモードなので、クラシカルな短調ではない。クラシカルな意味でのイ短調ならE7のようなドミナントコードを使う。メロディの方がE7に含まれるG#という音を使いたくないのでE7を使わないということだ。

クラシカルでドミナントを重視するのは、ひとつには転調することが前提になっているということがある。ドミナントは緊張と次への期待を与え、それを解決したり裏切ったりしながら音楽を『進める』。

アーノルド・シェーンベルク(Arnold Schoenberg, 1874-1951)は難しい音楽を創った人として悪名高いけれど、作曲を志す人たちを教えるときはむしろわかりやすかった。それまでのクラシカルの、例えば和声なら和声を顧みてそういった音楽の何がゴールだったのか、というようなことを説明するのが上手だった。この投稿のsuccessionとprogressionの区別は彼の『Structural Functions of Harmony』という本の本文冒頭に依っている。

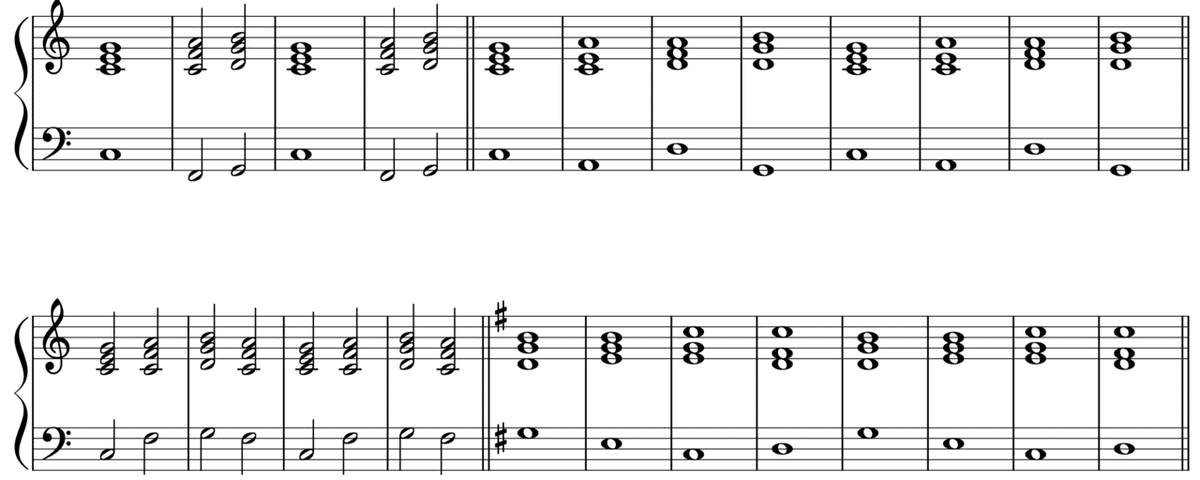

そういう時、彼はわりと時のポピュラー音楽について言及することが多かった。この本での彼の認識としてはポピュラー音楽ではI-V7の交換だけでできているものが多いとしている。調性は確立するけれど、あまりそこから遠くへは行かない音楽。下の例は彼によるものではないけれど、先に述べた『循環コード』、例えばポール・アンカ(Paul Anka)の『Diana』みたいなものや、ビートルズの『Twist and Shout』みたいなものも加えておく。また、I-IVの交換もまあまあ調性を確立するので、それも加える。調性は確立するけれど、あまりprogressionとしての意味はないという例だ。

I-V7の交換

I-IVの交換

『循環コード』的なもの

ポピュラー音楽の側から

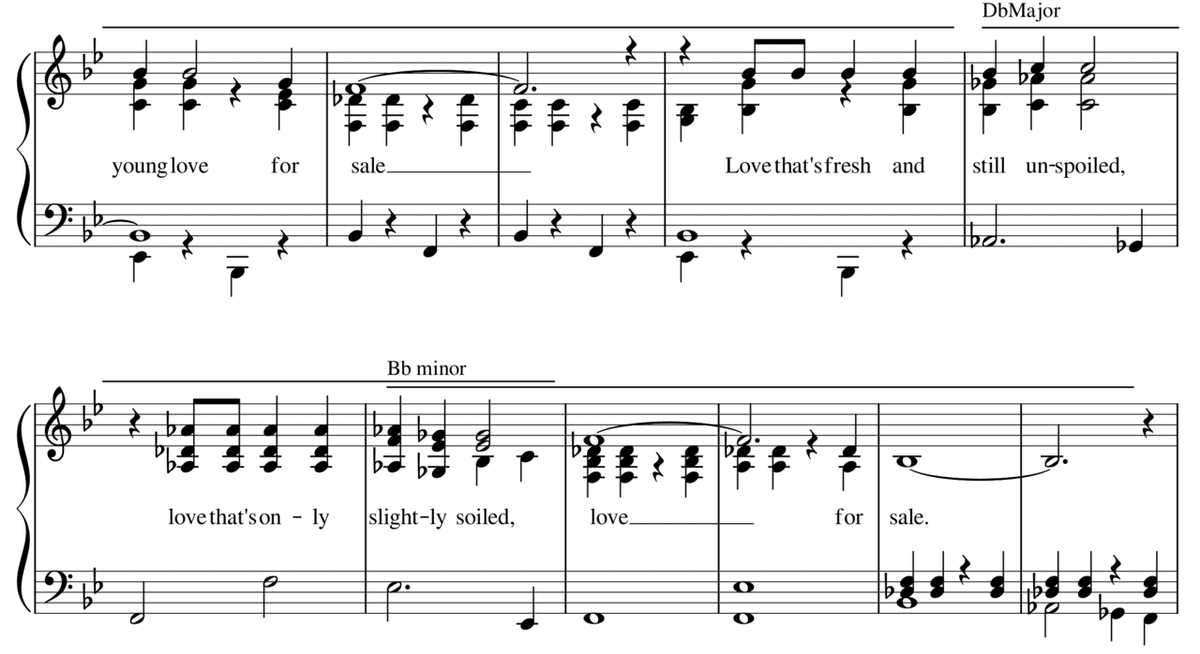

この本に関する限り、たぶんシェーンベルクのポピュラー音楽についての認識は19世紀的なものだろう。20世紀のアメリカでは、いわゆる『ティン・パン・アレー』の作曲家たちによってポピュラー音楽にクラシカルのテクニックを持ち込むことが行われた。クラシカルのテクニックとジャズ、ラテン、スコットランド民謡、ありとあらゆるものがミックスされた。それが可能だったのは、ひとつにはミュージカルというプラットフォームがあったからだ。脚本に合わせてエキゾティックなものを書くこともできたし、複雑な心理や情景を描くこともできた。下はコール・ポーター(Cole Porter, 1891-1964)の1930年のミュージカルコメディ『The New Yorkers』より『Love for Sale』、ヴァースとコーラスの最初のセンテンス;

ミュージカルのヴァースとコーラスの関係は、オペラでのレチタティーヴォとアリアの関係に近い。つまりヴァースで状況を説明して、コーラスで歌い手の心や行動が歌われる。ヴァースではよくコーラスより複雑または曖昧なコード進行が使われる。

歌い手は街角の売春婦だ。前奏でF7が鳴らされるので、ヴァース冒頭はBフラットメジャーのように始まるけれど、すぐメロディもコードも下降する。『空っぽの通りに響くのは重い脚の重い足音…』それからやや柔らかな響きでDフラットメジャーが示唆される『…それはさびしいお巡りさん』。そんな場所で『私は…』『I』という言葉が決然とBフラットマイナーのドミナントの第3音で歌われる。ここまでひとつのセンテンス。次のセンテンスも同様に始まるけれど、セヴンスコードを伴うのでもっとややこしい響きになる。『お月様はずっと眺めてきた、このひねくれた町のひねくれた通り…』その『ほほえみは』で一瞬Aメジャーのように響くがすぐに『せせら笑いに変わる』。『smile』から『smirk』へ。ここで鳴らされるAフラットは硬く響く。そんな中『私は仕事をする』。またBフラットマイナーで終わるかな、と思ったらメジャーで終わる。伴奏でG音が鳴らされることがメジャーへの移行を助けている。ここまでがヴァース。

コーラス冒頭『Love for sale,』のメロディはまるで野菜の行商人の節回しのようだ。『愛はいらんかえ、若くておいしい愛はいらんかえ』―実際にそんなことを大声で言う売春婦はいないと思うが、売り物であることを露骨に表し、また、その悲しさとユーモラスな節回しがお互いに強調し合うようにできている(ミュージカル自体は禁酒法時代のニューヨークを背景とした群像コメディだ)。冒頭のコードがEフラットメジャーなのも意外で、それがBフラットマイナーのコードに繋がれるので、やや暗くなる―ミクソリディアン風の響き。そして『新鮮で…』Eフラットメジャー、『まだ傷んでいない…』Eフラットマイナー、『ちょっと泥は付いてるけどね』Dフラットメジャーを示唆する柔らかい響き。けれど結びは『愛はいらんかえ。』Bフラットマイナーではっきりと終止する。

Roll over 『洗練』

こういう音楽の形式観とは『いろいろややこしいことをやっても最後に終止形があれば音楽はまとまる』という古典派以来ずっと続いてきたものだ。

逆に、ややこしいこと言うために終止形を必要とした、とも言える。

少し話題はそれるけれど、40年代からいわゆるビバップのジャズミュージシャンたちがii7-V7(ツーファイヴ)の動きを使ってフレーズを作っていったことの背景には、彼らが街角で流れるミュージカルの歌から学んだことがあったと思う。今でもジャズのスタンダードと呼ばれる曲のなかでも特に『歌もの』と呼ばれるものの大半はこのころのミュージカルの歌だ。ただし、彼らはクラシカルの形式観の中でそれを使ったわけではなかった(コーラスを繰り返すための区切りとしても使ったけれど)。より複雑な動きを作るために換骨奪胎したと言える。

コール・ポーターのクラフトが優れているということと、それをポピュラー音楽を享受する人たちが求めるか、ということとは別の問題だ。ミュージカルのような物語の支えがなければ、歌なんて単純でいい。ラジオ、テレビ、レコードを通じて消費される大半のポピュラーソングでは、調性を確立させるためのコードの交換と循環はあるけれど、ミュージカルの多くの歌が持っていたような終止形がないことが多い。

ビートルズの場合

でも、そもそもメジャーだかマイナーだかの調性を確立させることは必要だろうか?もともと民謡はメジャーでもマイナーでもないことが多い。ペンタトニック、ブルース、エオリアン、どれもメジャーでもマイナーでもない。

ビートルズの最初期のヒット曲『Please Please Me』は簡潔だけど、ヴォーカルアレンジや、ブルースまたはペンタトニック風の合いの手がギターとベースによって奏されるなど、印象的な歌だ。結びは意外と終止形の感じがある。2段目A-F#m-C#m-Aはサブドミナントの周りを巡ってちょっと調的には曖昧―響きは柔らかくなる―にして、次のEで終止になだれ込む感じ。もしこの2段目5小節目のEのベースをB(第二転回形ということになる)にしたら、それこそクラシカルな響きになる。

ビートルズの多くの歌の終止はV7-Iを避けて、代わりにIV-Iを使うことが多いけれど(『Yesterday』、『Strawberry Fields Forever』などなど)、わりと変な曲でも意外と終止形の感じが残っていることがある。たとえば『I Am the Walrus』

全体にアシンメトリックな構成が面白い曲だ。1stヴァース(譜例ではverse1とverse3としている)はAに終止するけれど(コーラスはEに終止する)、2巡目(つまりverse3)は『I'm crying』が反復されることで延長される。しつこさがユーモラスだ。初めの『I'm crying』がそれなりに終止として機能しているので、延長が可能になっているとも言える。

こうしてみると、終止を終止たらしめているものは、コードだけではないことがわかる。別にクラシカルのようなやり方でなくても、文脈によっていろいろな終止を作ることができる。

ジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix, 1942-70)の『Burning of the Midnight Lamp』も、さまようようなコード進行の曲だ。

イントロはCミクソリディアン、歌はFから始まって最後にGに到達する。

再び散歩の薦め

こういう音楽を聴きなおすと、自分でもコードで遊びたくなるものだ。

うーん、終われない。でも、こうやって遊ぶのもヴォキャブラリーを増やすのには役立つのでは。ギターなり、アコーディオンのコードボタンなり、オートハープなり、そういった楽器を敢えて使ってかき鳴らすのもいいと思う。あるいはひとつのコードからいろいろなコードに行って、改めて聴きなおしてみる。次回も響きについて続ける。