日本機械学会年次大会2023技術ロードマップ委員会WS「地球環境再生に向けた持続可能な資源循環の実現」(2023年9月4日)(2023年9月27日ワークショップ開催報告追記)

はじめに

山崎委員長が精力的に推し進めている

技術ロードマップ委員会のロードマップも

入り口の最終コーナーにさしかかってきた。

今回は地球環境保全に重点を置いた講演会となっている

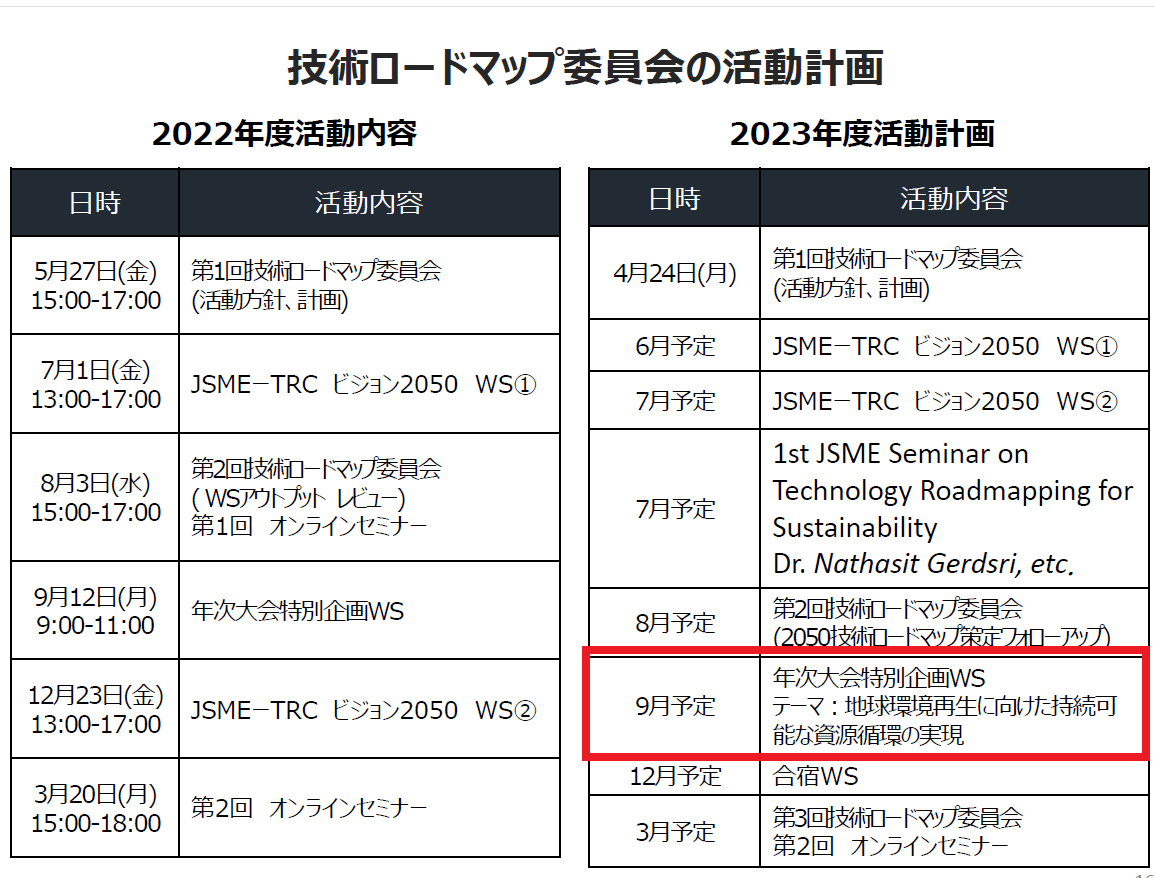

技術ロードマップ委員会WS「地球環境再生に向けた持続可能な資源循環の実現」

13:00-13:30 機械学会ロードマップ委員会における地球環境再生に向けた関連での今後の取り組み紹介

山崎 美稀(日立ハイテク)

1.地球環境の現状

気候変動・生物多様性の喪失・環境汚染

日本機械学会として、以下の3つを目指す

・産業と環境の調和

・持続可能な技術の発展

・社会的責任

目標達成に向けて、以下の取り組みを行う

・解決策の提言

・協育と啓発

・産業界との連携

・政策への反映

2.日本機械学会ロードマップ委員会の役割と目的

技術ロードマップ委員会は2007年に設立し、2024年1月に特集号を予定している

特集号では、2050年の社会像を描く。基盤3部門、応用7部門、システム7部門の叡智を結集する仕組みを作りつつあり、専門性を基盤として広がる多様な意見をまとめ上げていく

すでに、1年半の活動で社会像を3パターンまとめてきている

(感想:カナダ政府は5000ものロードマップを検討している。我々も複数提示していく必要があると思った。将来像の提示には社会のニーズの把握も重要。)

3.キーテーマと技術動向

今回のシンポジウムのテーマ「地球環境再生に向けた持続可能な資源循環の実現」の鍵は電力にある

発電:太陽光・風力・水力

(感想:太陽光は構造物一体化、風力はビル風を弱める配置、水力は灌漑など複数用途での活用があるな)

貯蔵:蓄電池により需要と供給のアンバランスを解消する(発電能力がピーク値ではなく平均値で良くなる)

省エネ:ロボットのモーターやエンジン

日立の取り組みCCUS技術

二酸化炭素のキャプチャ・輸送・利用・貯蔵技術を同時並行に開発する

(感想:二酸化炭素は人工光合成の材料として貴重品に化ける。トリチウムも核融合が実現したら圧倒的に不足すると言われている。未来の貴重品を海に捨てているのかもしれない)

4.日本機械学会の重要プロジェクト

すでに議論して練り上げた社会像1・2・3の紹介

社会像に合わせて部門融合を促進する

5.未来展望

すでに固めた社会像のほかに、さらに先を見据えた社会像を考える

13:30-14:00 材料力学部門における地球環境再生に向けた関連取り組み紹介

荒井 政大(名古屋大学)

2013年に名古屋大学に「ナショナルコンポジットセンター」を設立したが、

リサイクルも二酸化炭素の排出が規制されて非常に厳しい状況

時代は鉄からCFRP

熱可塑性プラスチックでアルミシャーシを代替

すでに廃棄されたものもリサイクルする

航空機廃材のリサイクルを、性能劣化なしに行いたい

(感想:生物を活用して性能劣化なしにリサイクルできなたらいいな)

リサイクルの課題はコスト

リサイクルには「マテリアルリサイクル」と「サーマルリサイクル」があるが、「サーマルリサイクル」は逆風が吹いている

現実は、埋めているのがほとんど。巨大な風車や飛行機は埋められない

リサイクルの方法

熱分解:二酸化炭素が出る

溶分解:溶剤が問題

CFRPのリサイクル品は繊維が切れ、性能が著しく劣化する

ラボで、水蒸気+窒素で繊維のみの抽出に成功した。

資源はいずれ枯渇するが、現状では生産が圧倒的に安価

動脈産業(生産)と静脈産業(リサイクル)のバランスをどのように取っていくべきかが課題

14:00-14:30 カーボンニュートラルに向けた熱工学の取組み

鹿園 直毅(東京大学)

熱需要は民生も産業もエネルギーの5割に達している

いっぽう、本当に必要な熱需要は1/3と言われている

冷めない風呂など断熱の工夫をすることが大事

三大原則

・不必要な熱は発生しない

・冬に冷水を溜めて夏の冷房に使用するなどの可逆的利用を行い、熱を再生する

・小温度差発電などで熱を使い回す

これからの熱利用

・ガスは集中加熱なので熱運搬ロスが生じる

・電気(モータ)は分散配置するため、運搬ロスが生じにくい

・エアコンは、重さあたりの能力で計測する流れになっている

・ピーク値で設置するのではなく、平均値で設置する

・冷房専用機だともっと省エネにできる

・EUではAir to Water、水冷やスチーム暖房が主流

水により、一年を通じた蓄熱サイクルを実現

・自動車など民生品は1000円/kgなのに、エコキュート、エネファームはその10倍している。価格を1/10に下げないといけない

(感想:1980年に、20世紀中に石油が枯渇すると言われていたが、化石燃料は実際、いつまで持つのだろう)

カーボンニュートラルの実現には、現在の熱サイクル体系を根本から見直す必要がある

水利用のように、埋もれた技術を発掘することが大事

(感想:ムダが大きなところから取り組むのが大事

マグネシウム社会、水素社会などが考えられる

集合住宅の室外機がずらっと並ぶのはなぜ?巨大な室外機1台に集約できないのかな?)

14:30-15:00 マイクロ/ナノプラスチックの生体への影響研究とそこから考える資源循環

中西 義孝(熊本大学)

バイオエンジニアリング部門

マイクロプラスチックは、マイクロではなくて5mm以下

ナノプラスチックも同様にナノサイズではないが、大きさの定義はまだない

なぜ問題なのか

微細化で表面積が増加する。

すなわち環境との接触面積の増加により、化学物質の出入りが活発化

二次マイクロプラスチック:砕けて微細化するもの

一次マイクロプラスチック:洗剤添加物、スラグ剤などもともと微細

線状、球状、不定形など形による影響は不明

200~300ミクロン以下は、直接細胞に入り、免疫系に引っかかる(マイクロファージに食べられる)

ラボでは均質なマイクロプラスチックを作る技術を開発し、動物実験で影響を調べている

生物にやさしいプラスチックを調査中である

15:00-15:20 質疑応答

荒井:ライフサイクルアセスメント(LCA)が重要

Q:新品は資源消費でいずれ枯渇するのでは?

A:新品が売れないと困るのがメーカの本音

コメント:午前のセッションで、EUはリサイクル推進で日本製品を排除しているという話があった

A:日本はEU追随

Q:Carbon dioxide Capture and Storageが重要ですね

荒井:サーマルリサイクルはリサイクルではないと言われる

コメント:日立では家電の修理リサイクルに軸足が移っている

コメント:産総研 環境創生研究部門ではサーマルリサイクルもしている

コメント:社会全体として1年を通した巨大な蓄熱ができないだろうか

A:昔は、アルミ蓄熱や氷蓄熱が行われていた。

15:27-16:00 総合パネルディスカッション

テーマ:産業界と学会の連携

山崎:リサイクルの他に資源循環の方法はありますか?

A:PETほか、自然由来の樹脂や素材を使用する

セルロースナノファイバーはあまりうまくいっていない

わたなども研究されている

いろんな選択肢とデータが揃っている

金属材料意外に対象が広がってきている

山崎:水分を含有する材料は基本リサイクルで熱を加えるので、熱工学と材料工学の連携ができそうですね

A:まさに、熱システムを全部リセットする必要がありますね

A:燃料が変わるとインパクトが大きい。材料と物性が天から降ってくるのを待つ材料工学ではなくしていく必要がある

A:材料が変わると接合が課題に挙がってくる。ろう付けができない

メカニカル接着、樹脂と金属の接着

(感想:3Dプリンタもあるぞ)

酸素のみ透過する膜を使うと燃焼しても水しか出ない

山崎:排熱回収の現状は?

セラミクスや樹脂を使いこなして予熱の1000度近い熱の回収が重要

Q:マイクロプラスチックの影響を具体的に教えてほしい

A:人体に投与した研究はない。人体から見つかった研究はある

山崎:人体への影響が明らかになるとインパクトが大きい

EUのように、必ず回収する意識が芽生える

A:動物実験では環境の50倍の投与で影響があったなどの研究であおられている面もある

回収にもエネルギーがいるので、何でも回収すれば良いという問題でもない

コメント:環境問題に取り組むと既存の産業に否定的にならざるを得ない

Q:それでは研究を進めにくいのではないか?企業活動に否定的なデータが出たらどうするのか

A:科学的影響が出ているのは明らかなのだが、研究を続けるには壁だらけの状況

山崎:たとえ壁があっても社会的影響が判明したら技術者倫理にもとづいて公表するのが研究者の責任だと考えます

企業は、社会課題を提示し、課題解決の道筋を示すことが利益につながると考えはじめています

技術ロードマップ委員会の討議ではAI倫理なども話題に出てきます

コメント:カーボンリサイクルでは、車の破壊ゴミの入手・運搬・再廃棄のどのフェーズも壁だらけ。再廃棄では自治体や住民の反対もおきる

山崎:社会のルールを変えないと研究さえも進まないのですね。

(感想:これも技術ロードマップ委員会の議論の対象になると思った)

おわりに

今回は、環境問題に絞ったワークショップだったが、

環境対策だけでも本当にいろいろな取り組みが可能な事がわかった

いかに実行に移すかが重要なのだろう

(2023年9月27日追記)

ワークショップ開催報告が日本機械学会HPで公開されました

いいなと思ったら応援しよう!