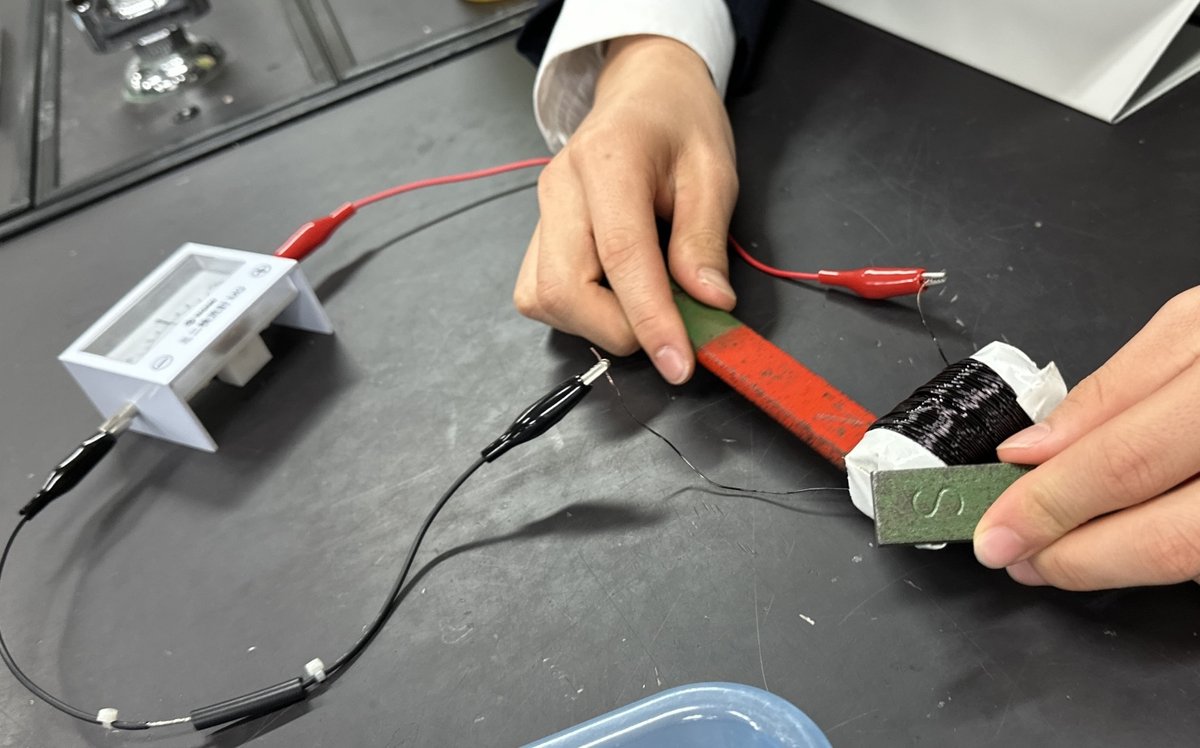

【磁石とコイルで電流を流れさせる】

これまで導線に電流を流すと周りに磁界が発生する、磁界の中で導線に電流を流すと動くことを学んできました。

今回は、磁界を変化させると導線に電流が流れることを確かめます。

<中央構造線とは>

・昨日三重県松阪市の月出の路頭を見にいきました。

写真をロイロで送って、どこが境目か線を引きました。

中央構造線という言葉を知っている生徒は少なかったです。

<自分たちで試す>

・コイルと棒磁石2本と検流計を渡す。

・5分で課題を解決してロイロに写真付きで提出する。

どうすれば電流を流すことができるか

どうすれば大きな電流を流すことができるか

・何の予備知識もない生徒はいろいろ試すので面白い。

棒磁石でコイルをはさむ

棒磁石の中央をコイルに近づける

棒磁石のNとSを同時にコイルに入れる

・そのうち、コイルに入れてみる生徒が現れる

初めは机の振動で揺れているのではないかと疑う

電流が流れ続けると期待しているので間違いと思ってしまう

・以前は、丁寧にこちらが指示した通りに試したけれど

自由に発見するスタイルの方が楽しそう。

・ロイロのカードに整理して提出、みんなで一覧を見る

コイルの中に入れると電流ができる

出してもできる

N極とS極をそれぞれ入れると電流の向きが逆になる

勢いよくした方が電流が大きい

磁石を重ねた方が電流が大きい

いろんな気付きがでてくる。

<電流の向きから磁界の向きを考える>

・N極を入れて検流計の針が左右どちらに振れるか観察

ワークシートに向きを記録して電流の向きを確認

・コイルに流れる電流はグーか、ブーかを考える

・右ネジの法則からコイルの上に何極ができるか考える

意外と上がS極と答える生徒が多いが、本当はN極。

この辺りがややこしいらしい。

・N極を引き出すとどちらに振れるか予想して、観察

コイルの上部にS極ができる。

・S極の出し入れについては、自分たちで実験して考える

・コイルの上部に何極ができるかは、「ツンデレ」で解説

来ると反発するが、離れるとくっつきにいく。

・磁石を多くすると電流も大きくなる。

・ムービーで実験をもう一度整理

<言葉の整理>

・電磁誘導と誘導電流、こんがらがちな2つ

・電磁誘導を発見したのはファラデー

これまでに8名の電気にまつわる科学者を紹介してきた

これで最後の9人目の科学者が登場したことになる。

・写真、名前、説明をつなげて、ロイロで年代順に並び替え

・電流の向き、電流を大きくする方法を整理

<地球も大きな磁石>

・北極がS極、南極がN極というと変な感じがしますが

棒磁石がその向きに入っていると考えると磁針のN極が

向くのが北極なので、説明すると納得していました。

・長い導線を回すだけでわずかに電流が流れる

https://youtu.be/jC8nOYUcAoI

<放課後にPBLのムービーを撮るチーム>

・もうすぐPBLの活動が終わります。

まだムービーを撮り終えていないチームがいました。

自主的にチーム全員が残って、コマ撮りムービー撮影をしました。空き缶潰しの原理を小麦粉粘土の玉を使って説明する内容です。はじめは数コマだけ撮ってみたけれど、あっさりしていたので、ちょっとずつ動かす作戦。両手でiPadを支えていたけれどずれてくるので椅子に乗せて撮影をし始めた。空気の粒と水の粒と火の動きの分担がはじまった。何度も何度も取り直して、再生してちぇっくしてを繰り返して終了。でも、後半の缶を潰すところは、イラストが間に合っていないので、今晩仕上げるそう。明日のまるごとPBLの時間で後半のムービーを撮るらしい。間に合うのかな。