【論文管理】最強アプリ Readcube Papers が凄すぎる

みなさんは、読んだ論文をどうしていますか?

「あんな論文あったな。どこだっけな〜」

こんな風にぼんやりと論文が浮かんだり、浮かばなかったりしたことはないでしょうか?

せっかく読んだ論文も、管理できなければすぐに忘れてしまうものです。

今回はそんなあなたに、私的に論文管理の最強アプリ「Readcube Papers」をご紹介します。

この記事を読めば、そんなReadcube Papersの機能や使い方を知ることができます。

※デモ使用は1ヶ月無料ですが、その後は月に$5('23/12時点で734円)かかるサブスクタイプのアプリです。

Readcube Papersで出来ること

まず、このアプリケーションですが、パソコンでもスマホでも使えます。

アカウントを作成し登録することで、どちらのデバイスからも同様のデータにアクセスすることができます。(同期機能あり)

そのためパソコンで検索した論文も、Readcubeを通してスマホから確認、なんてこともできるわけです。

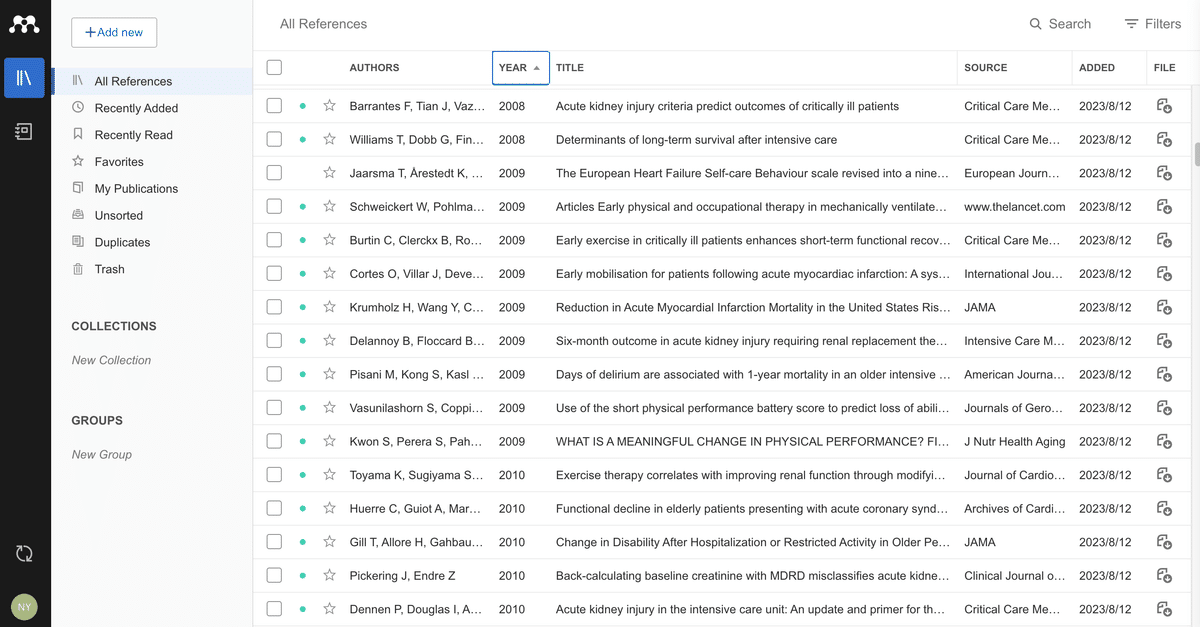

1. 論文の管理

まず、Readcube Papersはアプリの中に論文を管理することができます。

当たり前の機能ですが、他のアプリとの違いはなんと言ってもリストの見やすさです。

上がMendeley、下がReadcube Papersです。

私が一押しする理由は、Note(メモ)がリストの一部に入っているところです。

基本的に英語の論文リストなので、私個人的には、ぱっと見てどんな内容かを知りたい、とずっと思っていました。

そのため私のReadcube PapersのNoteには、日本語でかなり要約したメモが書いてあります。

これだけでも一押しする理由としては十分過ぎます。

2. PDFファイルからインポート

みなさんは、PCのデスクトップに「論文PDF」みたいなフォルダはありませんか?

管理する気がないけど、とりあえず放り込んでおく、みたいな雑なフォルダです。

Readcube Papersはそんな雑なフォルダでも、数百個のPDFをそのままインポートしてOK。

時間は少々かかりますが、タイトルや年数、雑誌名や筆頭、最終著者まで自動的に振り分けてくれます。

(個人的に、last authorがリスト化されるのが画期的でした。)

このアプリが気になって使い始めたいと思った方は、ぜひ一気にぶち込んでみてください笑

MendeleyやZoteroにはある容量制限もないので、気にせずインポートしてしまいましょう。

データはクラウド上に管理されるので、PCではデータの容量は気にしなくても大丈夫です。(スマホアプリでは容量食います)

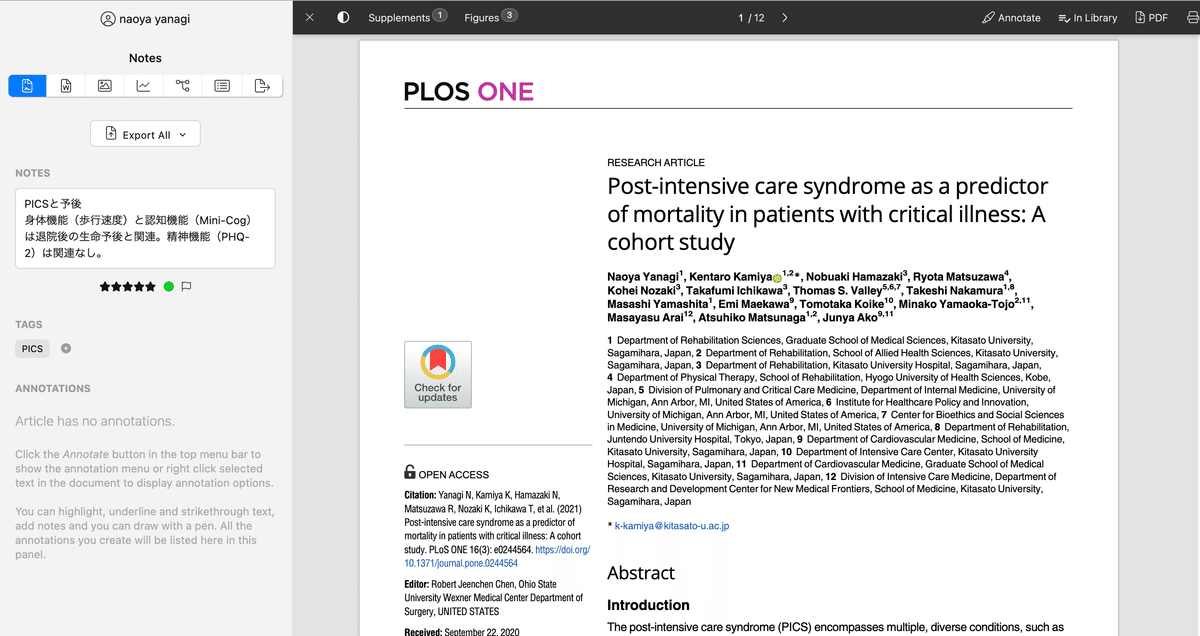

3. PDFでの論文精読、関連論文へのアクセス

PDFをそのままインポートした後は、もちろん精読できます。

パソコンでは下のように、もちろんスマホでも確認できます。

右側に論文のPDFが、左側にはNote(メモ)やFigureの他にも、Supplemental fileや関連論文も確認できます。

これが私がReadcubeを使う一番のポイントなんですが、このアプリの中で論文サーチが完了してしまうんですよね。

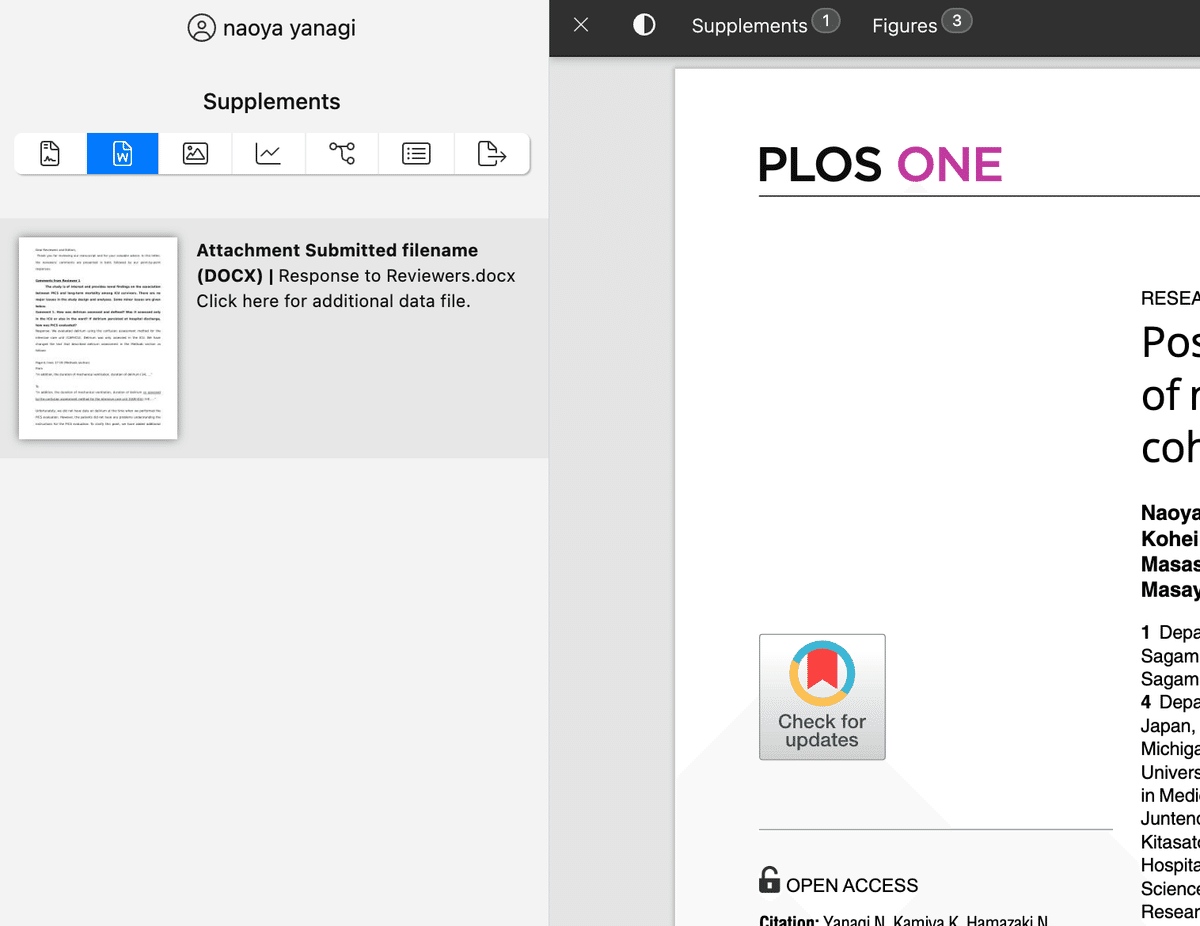

精読していると、方法やサブ解析の結果など論文のページには載せない、いわゆる補足資料にアクセスしたいことが多々あります。

そんな時にReadcubeでは、下のように「スッ」とアクセスできるんです…

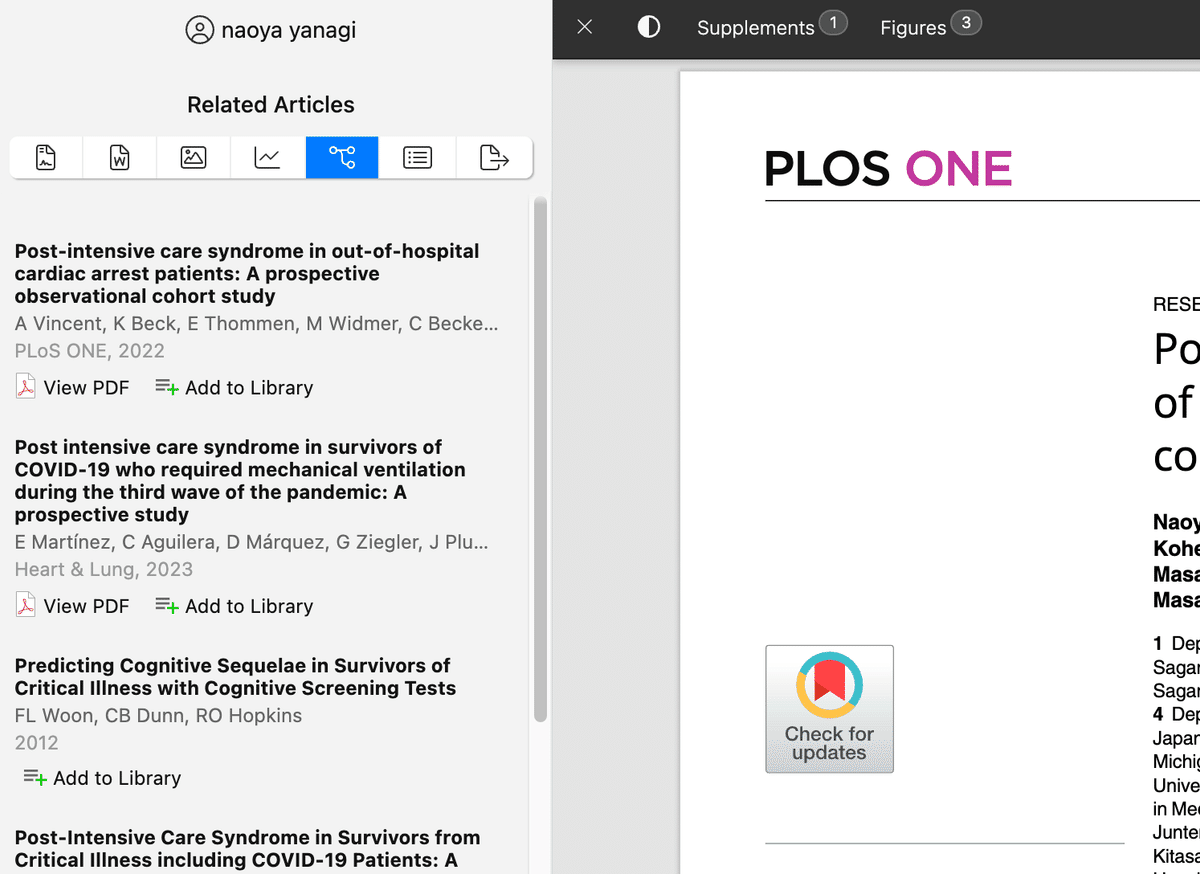

関連論文(Related Articles)へもこんな感じで「スッ」と…

これが本当に快適で、論文ライフが相当捗っています。

ノンストレスの体験をぜひ皆さんにもしていただきたい…!

4. Annotation(注釈)の挿入

もちろん、論文内に自分で注釈をつけることもできます。

マーカーで線を引いたり、コメントに残しておいたりできるので、読んだ時の感想や押さえておきたいポイントも書き込むことができます。

iPadで読まれる方は、ペンで書き込むこともできるのでかなりおすすめかと思います。

5. 執筆時の参考文献リスト作成

執筆する際の参考文献リストも作成できます。

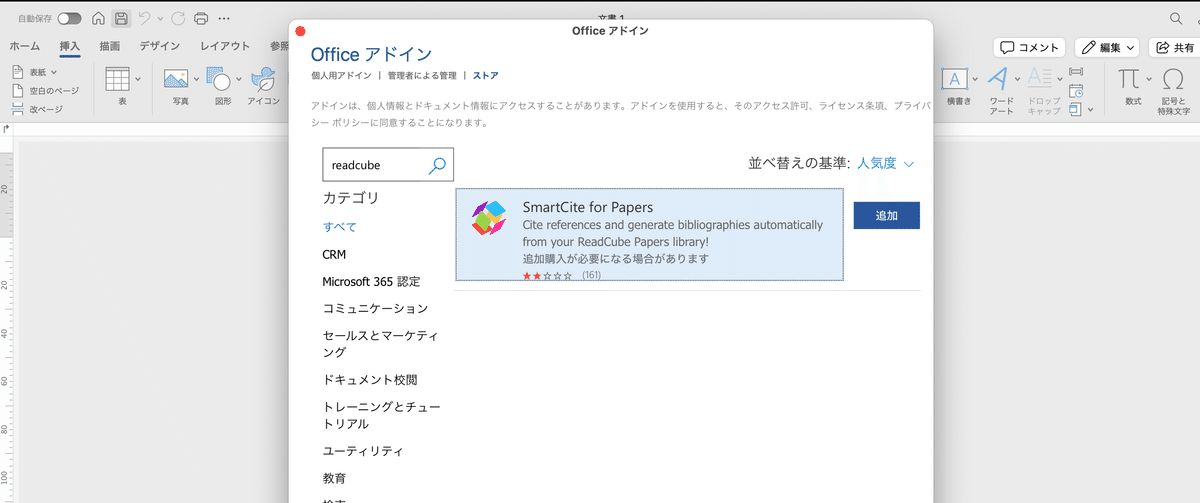

Wordの方は下のようにアドインの取得から「Readcube」もしくは「SmartCite」と検索して利用できます。

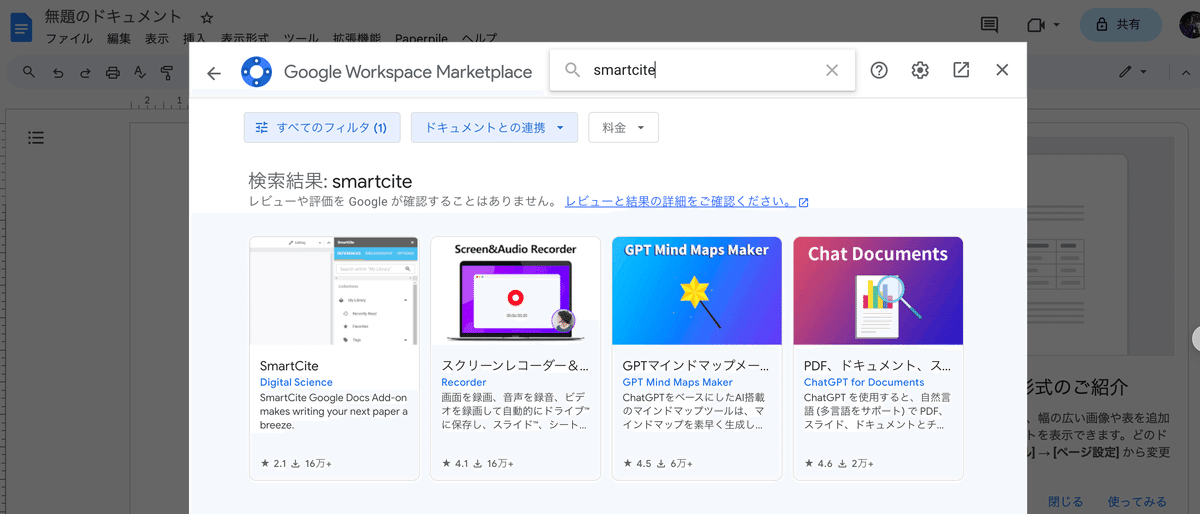

Googleドキュメントを使用される方は下のように、拡張機能から「Smartcite」と検索して利用可能です。

引用に関してはまだ私も使い慣れていないので、使い倒したらこの記事を更新しようと思います。

【1ヶ月無料】Readcube Papersのデモ体験ができる方法

どうでしたか?

私の一押しアプリ「Readcube Papers」、使ってみたくありませんか?

サブスクタイプのこのアプリですが、なんと1ヶ月間無料でデモ体験ができるんです。

左下もしくは右上の「Request a Demo」をクリックすると、名前やアドレスを入力する画面になりますので、入力。

その後メールで登録完了の連絡がきますので、利用可能になります。

ここまでで、クレカの登録は一切なし。

サブスクの無料期間を過ぎているのにも関わらず、解約を忘れて自動的に登録継続してしまうことがあると思います。

ですがReadcubeは機能面に自信があるのでしょう、そのような姑息な手を一切使ってきません。

非常に良心的ですが、お値段はやや高め(月5ドル≒月700円)。

ただ機能の充実さを考えると妥当なお値段です。

いかがでしたでしょうか?

今回の記事では論文管理アプリ、「Readcube Papers」の魅力をお伝えしてきました。

EndnoteやMendeley、Zotero、Paperpile…さまざまなアプリがありますが、私自身これら全てを使ってきましたが、ダントツでReadcubeがおすすめです。

気になった方は、一度デモの申請をしてみてください。

UIの良さに衝撃を受けること間違いなしです。

今回も、最後までご覧いただきありがとうございました。