管楽器と録音③

いろいろな紆余曲折を経て前回ご説明したような機材の組み合わせが決定して、ここ1年ほどは機材と楽器を持って録音に出かける週末を過ごしています。

ここからマイクなどの機材に凝っていく人も居るのでしょうが、どちらかというとその手間とお金は楽器本体の方につぎ込みたいので、後は無い腕とソフトの方で何とか形にしている感じです。

で、肝心かなめのDAWソフトの方ですが、Cakewalk by BandLabについては私も細かな使い方を語れるほど詳しくもなく、毎度作業のたびに機能を検索しながらという感じなので、詳しい導入はこのあたりを参照いただくとして、私は基本的にこんな手順でやっています。

録音作業手順

①まず最初に録音する曲の拍(4/4とか)を指定して、リズムが一定の曲ならテンポに合わせてメトロノームを調整、リズムが変わる、もしくは途中でフェルマータなどが入る曲の場合は、録音するトラックとは別にテンポトラックというのを作って自分の気に入るテンポ感に調整。

②あとは好きなパートからどんどん録っていくスタイル。別に楽団の練習の様に下の音から重ねていくことに拘らなくても、後から音量もコントロールできるので大丈夫。しいて言えば音程だけは後から操作できないので、音程に自信のあるパートから録っていった方が重ねるのに便利です。

別に一つの楽器が録り終わらなくても、楽器ごとにトラックを作るので曲の好きな部分だけ音を重ねていくのもアリ。

(黄緑の線がトラック( ≒ 楽器)ごとのボリュームの調整)

とにかく録っては消し録っては消し

基本的に録音のステップとしてはこの2段階のみです。

気に入らなかったら何度でも録りなおせますし、例えばそのパートに長い休みがあったら、そこで一旦録音を切って、次にそのパートが入るところから録音を再開したり、繰り返しの部分なんかは1フレーズを撮ってしまえば、好きなだけリピートさせることがでるので、いろんな持久力の無くなってきたオッサンでも余裕です。

生演奏では揃いにくい曲の最後のフェルマータの入りとかを、パートごとに録った後から前後に微調整して合わせることも片手でチョイです。

エフェクトの沼

縦の線が揃うと実力のざっと3倍くらいは下駄をはかせることができますので、あとはエフェクトを使ってさらに倍くらいの下駄をはかせる作業です。

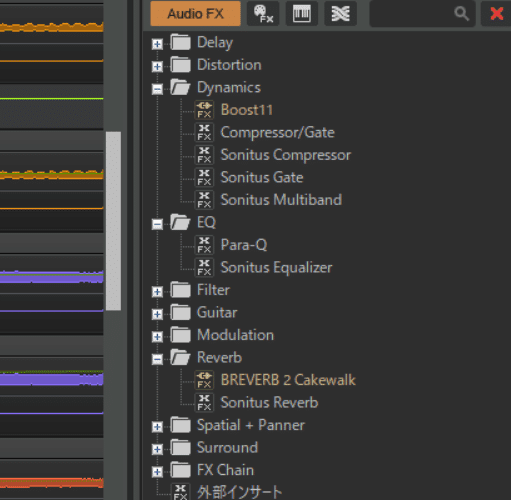

音の粒を揃えるコンプレッサー、音色を整えるイコライザー(EQ)、最後に適度なリバーブを…とだけ書くと簡単そうなのですが、なにせ使い慣れないもの&本格的にやりだすと果てがなさそうなので、だいたい自分が使うものを決めておいて、設定とかもメモしておくと便利なことに最近気が付きました。

一点だけ気を付けることがあるとすれば、先ほども書きましたが音程だけはいじれないので、録音する際にはチューナーを譜面台に置いて、気になるところはメーターとにらめっこする感じです。というか縦の線以外で録音したものに違和感があったら、ほぼ100%ピッチが狂っています。

全管楽器奏者におススメ

高機能なDAWソフトの使い方としてはややもったいない気もしますが、個人的には管楽器の演奏者は積極的に使っていくことをおススメします。最大のメリットは

『自分の演奏を視覚的に捉えることができる』

これに尽きます。

私も若い頃は本番の音源を聴いて自己満足な余韻に浸っていたりしたものです。ところが大人になってバンドでの活動なんかもやるようになると、本番の回数も多くなり、いちいち撮っていられなかったりもして(めんどくさいというのもあり…)『思い出はいつも心の中に!』とか嘯いてました。

たまに録音したのを聞いてみても、自動的にフィルタがかかってしまうのか、演奏時に自分がイメージしている音とほぼ同じ仕上がり、というか新たな発見が見つけられなかったりしていました。

ところが、自分の音がすぐに波形になって出てくるのを見ると、例えば裏打ちのリズムが崩れているのを聴いて、波形を見たらテンポの中でどれくらいズレてるのかが分かりますし、録り直すときにアジャストするのも容易です。

また、管楽器奏者が練習の時に一度は指示されたことのあるであろう『丸い音』『ラッパ型のクレッシェンド』『砲弾型のディミヌエンド』『スパッと切って』の理解度が桁違いに上がります。

もしくは『本当にラッパ型になった音ってどんなん?』っていうのを見ながら再現したりできるのは、人に説明するときにきっと役に立つだろうし(今のところ一人でしかやってませんが何か?)自分にとっても演奏時に耳から入ってくる音と、実際の演奏をアジャストする良いトレーニングになりますし、(今のところ一人で…略)何より楽しいですよ。

今回の記事で使った画像の演奏はこちら。音に関しては前回、今回で説明した道具と楽器以外は使ってませんがこれくらいのことは私のような素人でも簡単にできる良い時代になったなぁと思います。