嫉妬深さに向き合う

昭和43年から続く大野見の広報誌に編まれている、

昔話「悲劇の神童 庄三郎-前半-」。(後半はこちら)

たかが昔話、されど昔話。

人間の嫉妬の恐ろしさを伝える、ある少年の悲話である。

13歳の少年、盗みを犯す

落合の橋を渡った時一ばんどりが鳴いた。

静寂の空に星が桑田山(そうだやま:中土佐町の東に位置する標高770mの山)にむかって走っても今朝の庄三郎は少しも恐怖をおぼえなかった。彼はただ夢中で依包を通り包ノ川ぞいにカサガ峠の坂をかけのぼっていった。

峠についた時夜はしらじらと明け始めていた。振り返ると新庄川の白い流れの彼方に須崎の海の青さがはるかにひろがっていた。急に空腹をおぼえた庄三郎は、足元の切り株に腰をおろすと、ふと脇にかかえていた鹿の毛皮をみつめてうろたえた。「ああ、おれはとうとう他人のものに手をかけてしまった。しかも師匠の大切にしていた毛皮を盗んでしまった。」

ふさふさした褐色の毛皮をみつめながら、あんなにほしかったこの毛皮がまるでつまらないものに思えてしかたがなかった。

うずくまるように考えこんだ庄三郎の上をつぐみの群がよぎり、葉山(津野町)の山なみがあかね色に輝きだした時、ふと我にかえった。

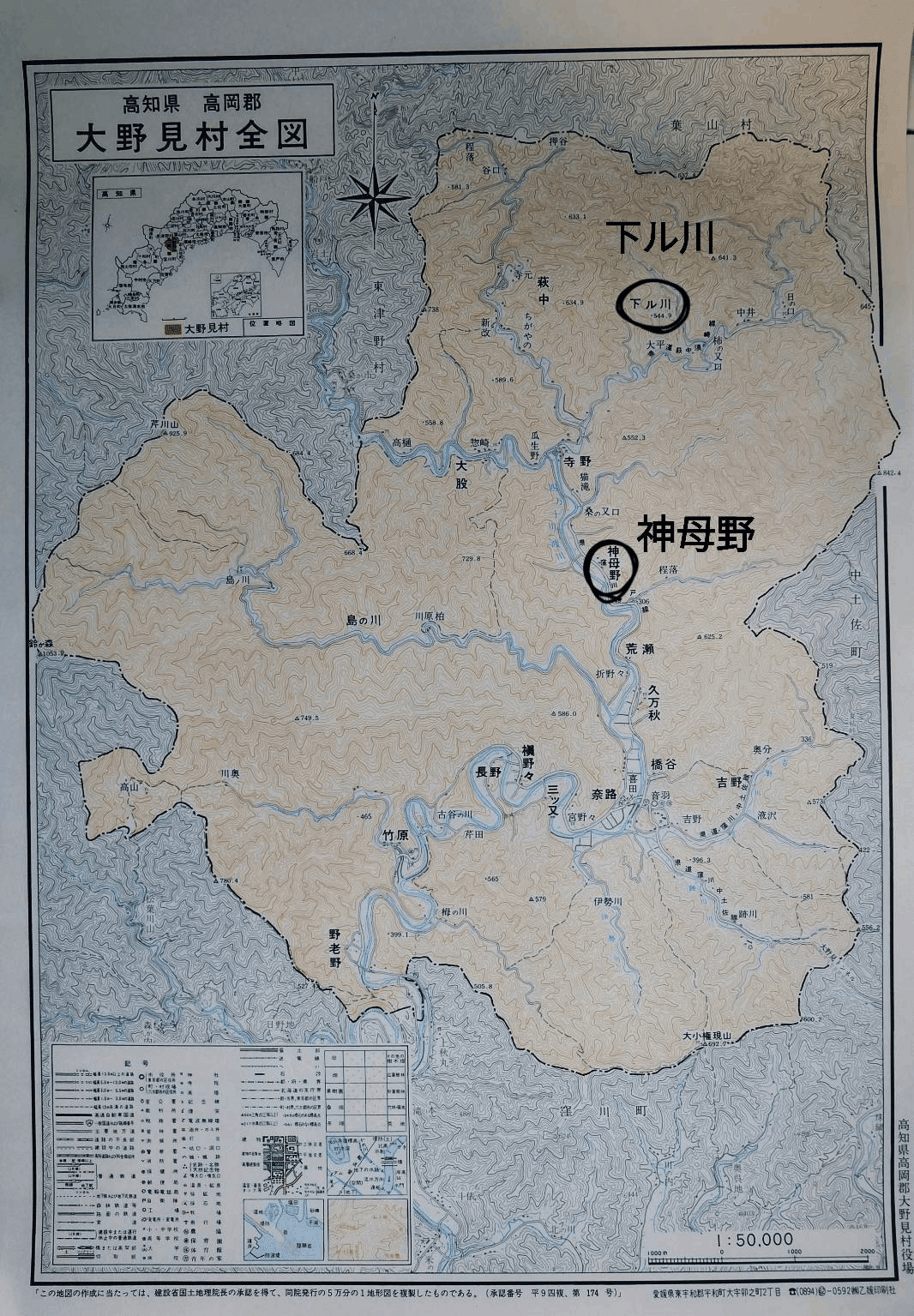

「いや、これがどうしてもほしかったんだ。 これでうんといい筆を作って作って字を書くんだ。」 自分に言い 聞かせるようにつぶやくと毛皮をかかえるや一気に坂を下り、下ル川から神母野の我が家へと急いだ。時に久内庄三郎、十三才の秋のことであった。

大野見の奇才、庄三郎

神母野の庄三郎といえば、大野見郷はもとより、津野山、仁井田郷までその神童のほどを知らぬものはなかった。五、六の頃よりその腕白と頭脳はずばぬけていた。 一度習ったことは寸分忘れない記憶力に大人もただ舌をまくばかりであった。

庄三郎、八才の春、萩中 丸山城主 戸田久之丞に招かれ、父と共に参上したことがあった。文武をもって鳴る久之丞は噂に高いこの神童をためそうと論語の書物を彼に与えると、おくすることなく読みあげ、更にその意味を語りだした時、さすがの久之丞もただ童顔の天才児をみつめるばかりであった。当時、大野見郷で、読み書きのできる者は二、三を数えるのみで、神童庄三郎の名はたちまち近隣近郷に伝えられていった。「なんとまあ利口な子じゃ。」人々は羨望をもって彼を語りみまもっていた。しかし年とともにますます磨かれ恐怖まで彼の才能はいよいよ周囲の手のとどかない存在となり、いつしかそれは、「末恐しい子じゃ。」とねたみに変化していくのを里人たちは気がついていなかった。しかも肉親であ る姉でさえもあまりにもかけはなれた弟の才能に嫉妬をいだくようになり更にそれが恐怖まで感ずるようになっていた。 庄三郎十三才の春、向学心にもえる彼を須崎(中土佐町の東に位置する現須崎市)の師匠のもとへの留学に反対したのは姉であった。

姉の嫉妬

「庄三郎、この鹿の毛皮はどうしたがぞね。」 姉の手が庄三郎の肩をつかんで強くゆさぶる毎に彼の口は堅く閉ざして開こうとしなかっ た。 「誰にもろうたか言えんようならどこぞから盗んできたろう・ ・・なんとか言わんか庄三郎。」いらだった姉の声は上ずっていた。

「よし、お前がそんな了見ならこの姉にも考えがある。」

いきなり鹿の皮をつかむと家の外へ走り出した。 「庄三郎は人じゃあー須崎から鹿の皮を盗んで帰った。罪を犯した人間は生かしておけん。 殺せ 殺せ」 くるったような叫び声は神母野村のしじまを破ってこだましていった・・・。

その夜、めずらしく、「おんば堂」(当時は下駄馬、=村長宅附近=にあったということです)に灯がともり神母野の村人はほとんど顔をそろえて何事か話しこんでいた。しきりになくコオロギの音がぴたりと止んだ時、おんば堂の裏手に庄三郎は立っていた。

「人のものに手をかけるとはけしからん。しかも師匠の敷物を盗むとは許せん。 神母野村の恥ぢゃあ、殺せ、 殺せ」「そうだ」「そうだ」「いやまってくれ。 将来のある子ぢゃ。須崎へいってわびを入れてくる、せめて命だけは助けちゃってくれ。」・・・

秋の夜はいつしか更けて、まんじりともせずきき耳をたてている庄三郎の着物の裾は夜 露にじっとりとぬれていた。

突然、向いの小みちをかけてくる足音とともに、「おーい庄三郎がおらん、逃げたぞー。 「なにっ」 いきり立った五、六名はおんば堂から飛びだした。 「追え、追え、ひっとらえて打ち殺せ。」 庄三郎はもう夢中であった。裏山のススキの中に飛びこむとただ上へ上へとかけ上っていった。

以下次号。

【出典】

1969年2月 第35号 広報 大野見

(発行 大野見教育委員会/編集 大野見村広報委員会)

【見聞録】庄三郎の墓を訪れる

話中に登場する萩中丸山城主 戸田久之丞の没年は1577年であるので、庄三郎が生きていたのは室町時代~安土桃山時代の話ということになる。

そんな昔の話が残っているとも興味深いが、庄三郎の墓標が今なお現存するというから驚きだ。

田んぼが一面に広がる神母野(いげの)地区。

ここを南北に貫く県道から、わずかに坂道を上がると「おんば堂」(公民館)が現れる。

おんば堂の横にひっそりと佇む庄三郎の墓標。

隣町の須崎に"留学"する時代、師匠の鹿の皮を盗んだだけでこの有り様である。

田舎は噂話が広まるのが早い、というのは正しい。

実際、車で10分も運転していれば其処此処で井戸端会議が開かれている。

良くも悪くも、田舎は都会に比べて人間関係が濃密であるが、娯楽も情報も乏しかった500年前は尚更、妬みや嫉みの温床になっていたことだろう。

庄三郎の没後、300年後に墓標(写真)が建てられている。

その間も、そして今に至るまで、この話が脈々と語り継がれてきたのは、単に庄三郎の奇才ぶりに対する称賛にとどまらない。

閉鎖的な空間における人間の嫉妬深さを村人が誰よりも自覚していたからこそ、物語や墓標という忘れえぬ形で残してきたのではないだろうか、と想像する。

預言者・庄三郎、悲劇の物語、後半に続く。