Synth1の全ツマミと、習得する順序の話(2)

前回の記事:

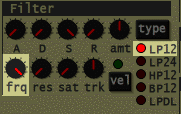

ローパスフィルターの使い方に、前回はすこしだけ触れました。LP12というランプをつけてローパスフィルターのモードにして、frqというノブで実際にどのくらい音の「明るい成分」を削り取るのかを調整したりしました。

「明るい成分」をたくさん含む音じゃないと面白くならないので、オシレータからはノコギリ波が出るようにしておくとよいでしょう。

フィルターのタイプは、縦に5つ並んでいて、ローパスフィルター以外にも選択肢が用意されています。今はこれら全てを説明はしません。ただし、LP24とLPDLはどれもLP12と同じローパスフィルターですので、お好み次第でLP12の代わりに使ってかまいません。ローパスだけでいくつも種類があるのは、高い成分を削るときの「切れ味」にもいろいろあって、音がそれぞれ微妙な特徴をもつので、違いが分かる人たちには重要なのです。筆者は細かな使い分けをする自信がないですが。

HP12とBP12は、ローパスと全然違う動作をしますので、まだ触れません。

フィルターエンベロープ

音を鳴らしながらfrqをぐりぐり回すと、ミョインミョインという音がして楽しいです。これを手回しでなくて自動的に発生させるのが、フィルターエンベロープ。

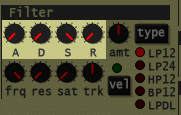

アンプエンベロープのときを思い出してほしいのですが、何かが上がって(A)、下がって(D)、持続して(S)、余韻を残す(R)という一般的な動きは、音量に限ったことでなく、ほかの色んなパラメータの変更に使っても便利そうですよね。だから、フィルターエンベロープの表現にもこのようにADSRが入ってきます。

音量のときは、最小音量(つまり無音)から最大音量までが変化の範囲でした。対して、フィルターエンベロープのときは、frqを極端に両端にひねりきった音を出したいとは限らず、もっと微妙な変化を出して楽しみたいことが多いです。なので、フィルターエンベロープにはamtという調整用ノブがあります。

たとえば、frqの値をこのくらい(左)に設定しておいて、で、変化の最高点ではこのくらい(右)になってほしいとします。

そしたら、amtノブを、この振れ幅と同じくらいに右に回すのです。変化の量をこれで決めるというわけ。amtは正・負の値をとれるので、真ん中から始まってこのくらい、という設定であるところに注意です。

ここまでやって、frqの変化範囲の、下限と上限が決まりました。この間を、ADSRで決めたように値が変化するようになります。

Sがゼロでない場合はfrqがすっかりは下がりきらない状態で持続しますが、最終的に、鍵盤から手を離したら、frqのもとの値に戻ってきます。(Rで設定したスピードでね)

これらの一連の動きが、「ミョイーン」といった音の変化をもたらします。いかにもシンセの音を出してるぞ、という面白さを感じられるやつですね。ひとつ音を鳴らすごとにこのエンベロープは動作して、すべての出音が「ミョイーン、ミョイーン」になります。(すべての出音でこれが起こってほしくない、というときには、レガートモードというやつを知る必要があります。これの説明はあとまわし)

そういえばtrkノブにも少し触れておく必要があります。ローパスフィルターって、音の「高周波の成分」を削り取る働きなんですが、ある音色について、低い音程を弾いた時と、高い音程を弾いた時では、削る量が微妙に違うようにしたい、というときもあるのです。普段はtrkを真ん中くらいにしておけばそうそう不都合は起こらないですが、演奏する音程のゾーンによっては、trkを適当にひねって、これによって音程ごとの「削れ具合」を調整することがあります。でもここはちょっと進んだ話なので、さしあたり「trkは真ん中」でいいと思います。

アンプエンベロープのときは、Aの値が大きすぎると、全然音が聞こえてこないような無意味なものができあがっちゃいましたが、フィルタエンベロープのときは、Aがすごく長くなっても、それはフィルタの微妙で継続的な変化になり、音が面白くなるってことがよくあります。いろいろ試すべきです。

ディレイ

Synth1には、音にディレイ効果をつける機能を持っています。出した音が近くの壁にぶつかって、ちょっと遅れてそれが聞えるような効果で、広い空間で音が鳴っているかのような感じになるやつです。早い話が「こだま」ですね。

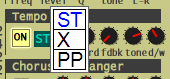

それを実現する場所はここらへん。左端のスイッチがONになっているときだけ、右のパラメータで決めたようなディレイ効果を得ることができます。

Synth1が実装しているディレイは、特に「テンポディレイ」と言われるやつで、DAWのほうで決めたBPM、つまりテンポ設定にあわせたディレイ音をつくってくれます。具体的には、4分音符ひとつぶんの遅れとか、8分音符ひとつぶんの遅れとか、そういうのです。中途半端な間隔でディレイが鳴ると、曲のテンポ感が狂った感じになっちゃうことがあるので、こうなっているんでしょうね。

timeのノブを回してみると、そんな「リズムにあわせた値」が取れることがよくわかります。4分音符、8分音符、4分音符の3分の1、8分音符+16分音符の合計(つまり付点8分音符)… といった具合。全部挙げきれるわけもないので、いろいろ試そうね、としか言えません。基本、左にひねるほど短い遅れ、右にひねるほど長い遅れです。

「全部挙げきれない」とか書いたけど、まあ、一覧も作ってみようかなってことで、下に設定可能なディレイ長のリストをつくりました。記念までに。(32)/3の下にはさらに「0.1msec」ってのもあるけど、これは極限の短さで、もはや普通のディレイには聞こえないかもね。

sprdは、ステレオの左右からディレイ音が微妙にタイミングをずらして鳴ってほしいときの設定場所です。真ん中の位置なら左右のズレはなし、真ん中からどちらかの方向にひねるほど、左右の差が大きくなります。いろいろ試して、どういう鳴り方が好きか、作りたい曲に合うかを判断するまでです。

fdbkは、こだまの鳴る回数に影響します。fdbkが一番左なら、きっかり1回きり。右にひねるほど「ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー…」の回数は、音が小さくなりつつも複数回続くようになっていき、一番右にひねれば、永久にこだまが終わらず、減衰もしない、収拾つかない状態になります。真ん中より右にひねって使うことは、そうそうはないと思います。

toneのノブは、こだまの「明るさ」を調整できるところです。真ん中に回してあるときは、今鳴らした音と、こだまとして鳴る音は、ボリュームは違っても、ほぼ同じような音です。真ん中より左にひねると、出てくるディレイ音は、ちょっとづつ「暗い音」になっていきます。具体的には、だんだんローパスのかかったような音になっていきます。独特にこもった雰囲気の音になります。

逆に、真ん中より右にひねると、逆に暗い成分のほうが飛んで、明るい成分だけが残ったようなディレイ音が発生するようになります。ローパスでない「ハイパスフィルター」がかかった音、とも表現できるのですが、まだこれの説明はちゃんとやってませんので、まずは適当にどんな音なのかを試しておく程度でよいでしょう。

d/wのノブは、ドライ音とウェット音の配合具合を決めます。ドライ音っていうのは、ディレイのもとになる原音です。対してウェット音ってのは、その原音をもとに作られた、ディレイ音だけの部分です。左に回し切ってみるとディレイ音は一切聞こえなくなり、右に回し切ってみると、もとの音自体はすっかり消えるのに、遅れてディレイ音だけが聞えるというヘンテコなことが起こります。ふつうはこの中間のどこかに回しておくべきですね。

最後に、「ST」という青い文字のパネル。ここも実は選択肢が隠されており、クリックすると、下の3つからどんな種類のディレイ音を鳴らすのかを選べます。

それぞれ、ステレオの左右にどのようにディレイ音が広がるのかについて、別々のルールで作られています。STはステレオ、Xはクロス、PPはピンポンの意。この言葉だけでもなんとなくイメージを持てそうですが、それぞれ、聞いてみれば違いは明確に分かりますので、そのうえで好みにあうものを使えばいいですね。

ディレイという効果ひとつをとっても、今まで見たパラメータを細かく吟味して音を作りこんでいく余地があり、いくらでも時間を費やして楽しめます。とりあえず今は、それぞれのツマミの機能をひととおり解説してしまったに過ぎませんが。

デチューン

二つの全く同一の音を一緒に鳴らすと、ちっとも変化がなかったり、もっと悪いときは予想外にくぐもった音になったり、何にしても普通はいいことはありません。

ですが、二つ目の音の高さをほんのすこしだけ上下にずらすと、面白い効果が生まれます。上下させるといっても、半音ひとつぶんにも満たない、普通なら気づかないくらいの上下です。半音ひとつをさらに100段階に分けた音の高さを「セント」というんですが、この何セントという高さでズラした音を重ねて鳴らしてみると、音に独特の広がり感が出せます。この効果が「デチューン」です。音のモアレ模様みたいなもの、とも表現できるかもしれません。

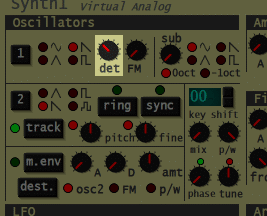

オシレータ1とオシレータ2を同じ波形(矩形波と矩形波、ノコギリ波とノコギリ波、等)にして、mixは真ん中、オシレータ2のpitchは0、そしてfineを+10セントにしましょう。

フワーッと波打つ感じの、デチューン独特の音が確認できると思います。オシレータ1とオシレータ2の音の高さが微妙にズレているだけなのに、急に壮大な音になったようにも感じられます。

fineの値をどの程度ずらすかで、デチューンサウンドの雰囲気がそれぞれ変化をしていくので、いろいろ試すとよいです。+1セントだと、不安定ギリギリのゆっくりした波打ち。+40セントくらいまで上げていくと、ちょっと音痴な感じになってきます。

ところで、fineの値をプラス方向にいじってデチューンをやるときは、全体として音が高い方向にせり上がってしまうという現象が起こります。当然、高くズラした音を重ねたからですよね。このときは、tuneノブも同時に触って相殺するべき、と覚えておくとよいです。tuneは、Synth1で出す音全体のチューニングのためのノブです。だから、fineを+10としたときには、tuneでは半分の-5にひねっておけば、結果としてオシレータ1は-5のズレ、オシレータ2は+5のズレということになって、バランスがいいでしょ。

…と、ここまで苦労してデチューンの技法を2つのオシレータを駆使して説明しましたが、Synth1にはdetノブというやたら便利なものが実装されていて、実は今までのようなことをせずに、楽々デチューンサウンドを出すことができます。

mixをオシレータ1に全振りしているのに注目。実は、ここのdetノブをひねるだけで、オシレータ1から出る音が自動的にデチューン処理されます。オシレータ2のほうはまだ手付かずなので、さらにオシレータ2で新たに音をつくって重ねていく、という余裕まで生まれる、たいへん便利なやつです。tuneノブを調整して全体のズレを調整、という気遣いも不要です。なあんだ、最初からこれを教えてくれよ…

とはいえ、このdetノブで起こるデチューンだと、さっきみたいに2つのオシレータを微妙にズラした原始的なやつよりは、もっと複雑なことを内部的にやってるっぽい、そんな音がします。これのほうがリッチな雰囲気だなあ、とも思いますが、あえてさっきやったようなシンプルなデチューンの音を使いたいんだ、というときもあるかもしれませんので、結局は両方とも覚えておけばよいです。

デチューンで、phaseノブは重要

ところで、デチューンで作ったサウンドを、鍵盤を何度か押しながら連続で聞いてみると、なんとなく粒がそろわないという感じを受けませんでしょうか。微妙ではあるけど、音の出始めに「プチッ」というノイズ感があったり、なかったり、とか。

これは、音の出始めのフェイズ(位相)に関係があります。

Synth1では、初期設定において、オシレータが出力する波形はどんな位相から始まるかが「不定」となっています。これだけでは意味が分からないかたもいるでしょうから、もうちょっと具体的に…

たとえばサイン波ってのは波形的にはこのようなものなのですが、

無音だった状態から、このサイン波が鳴り始めるというのは、こういうことですよね。

何度も音を鳴らしてみて、その「入り具合」を比べてみました。どうでしょう。

「位相」なんてむつかしげな言葉を使いましたが、要は、音の出始めが、波形のどの位置から始まってるかってことです。それが「不定」なら、上のような不揃いが生じます。

基本波形をそのまま鳴らしているときに、この位相のバラバラさが問題に感じられることは少ないです。ただ、デチューンサウンドを作ると、この「始まり位置」の差が、思ったより明らかな違いとして耳に感じられるようになるのです。

ここのphaseノブが、出てくる波形の「始まり位置」を設定するところです。左に回し切ると、緑色のランプも消えて、位相は不定、ということになり、デチューンサウンドの聞こえ始めが不安定になります。ちょっとでも右に回し始めると、ランプもついて、いつもどこかの定位置から波形がはじまるようになり、サウンドの鳴り始めが安定的になります。

やってみればこの「安定」「不安定」の感覚がよく感じられるはずですが、phaseノブが音に与える影響をいったん知ると、ここは到底無視できないことが分かると思います。phaseの位置によって、出始めにあえて「プチッ」と鳴ったり、比較的スムーズに音が始まったり、という調整が可能になります。これだけで、デチューンの音色そのものまで変わるように思えるんですよね。

オシレータ1と2を使ったデチューン技法のときも、オシレータ1だけのdetノブでデチューンを実現する場合も、どちらもphaseノブの値がサウンドに影響を与えますので、いろいろ試しておくとよいです。その上であえて、phaseを「不定」に設定しておくという選択だってアリですね。お好み次第です。

次回につづく

全ツマミの説明が、記事を二つに分けても終えることができませんでした。まあ予想はしてたけど。

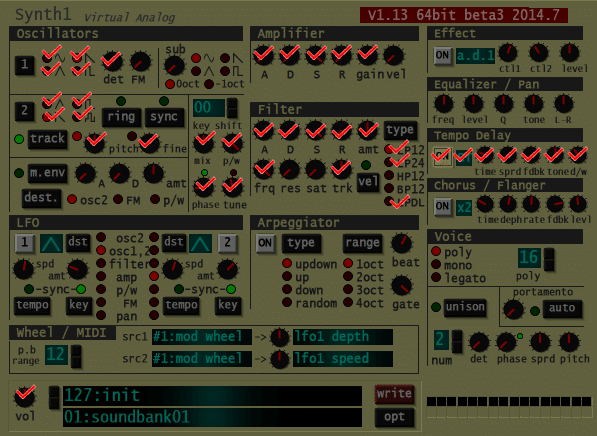

ここまでカバーできたツマミ類に、改めてチェックマークをつけてみます。

あと2~3回くらいかかるのかな。

2024/12/22追記 ここまでで使えるようになったパラメータだけで一曲つくってみたやつ↓