実践から見えた!リモート型インナーブランディング5つのヒント

こんにちは、ブランディングプランナーのヤマグチタツヤ(@yhkyamaguchi)です。

最近、Zoomのバーチャル背景をTOKIO4人verにしてから苦笑いされることが増えました。コロナでも頑張ります。

さて、今回は「リモートでのインナーブランディング」について実践事例から見えた推進のヒントについてです。

2020年の年明けから、ていねい通販(株式会社生活総合サービス)さんにて「若手社員の個人MVV策定プロジェクト(以下PJ)」をリモートで東京からサポートしています(現在も進行中)。

ていねい通販さんは大阪のEC通販会社さんで、2019年時点で売上68億円・従業員82名(正社員42名)。

強い企業理念と堅実な事業モデルを土台に、徹底したブランド経営を実践されている企業さんです。

(後述で触れますが、"企業のこだわり"がいい意味で常軌を逸しています)

今回のインナーブランディングPJは遠隔からハンズオンで進めているのですが、想定を遥かに超えて上手く進んでいます。

後述しますが、スタート時点では正直なところ、ここまで各メンバーが自走する状況は予想だにしていませんでした。

そのため、チームがいい状態になるまでに1ヶ月は最低でもかかるかと思っていましたが、結果は真逆。

開始早々から、PJメンバー全員が自発的かつ前のめりにPJを推進しています。

自分でも想像以上だったので「何が成功要因だったのか?」を振り返るために、今回noteにまとめることにしました。

ウィズコロナ時代へ強制的に移り変わることで、

・リモートワークに切り替わり組織への求心力が薄まってしまう

・緊急対応の連続で企業活動がブレてしまう/ブレて見えてしまう

・個人の自発性が損なわれてしまう

こうした組織も増えているかと思いますが、何か少しでも参考になる部分があれば幸いです(こんな時だからこそ、共に乗り越えていければ)。

それでは、どうぞ!

※そもそも「インナーブランディング」とは?

企業の思想・哲学(=企業ブランド)を社内メンバーの価値観・在り方に合わせて伝えていく活動。

個人の在り方と企業在り方の2つが交わるポイントに合わせて企業の方向性を伝えることで、自然と自社への共感を高め、社員のやりがいや生きがい、自発性の向上へと繋げる活動(下図参照)。

「社員のモチベーションアップ」とだけ切り取って捉えられやすい言葉なので注意。

1.プロジェクトの目的・背景

今回のPJは「若手メンバー個人の意志を引き出すこと」が目的です。

まずは、プロジェクトがスタートするに至った経緯と前提条件をザックリ説明。

●若手の意識が「会社の意志判断=自分の意志判断」についなってしまいがち

→既存のていねい通販の思想・価値観の枠にとらわれてしまい、自分本来の意見が出にくくなり始めている状況を改善したい。

●経営陣の思いは「若手には自分の考える幸せや生きがいを見つけてほしい」

→若手それぞれの意志を引き出すため、若手メンバー向けに個人MVV策定PJがスタート。

●PJの中心となるコアメンバーは4名

→この4名へヤマグチからブランディングやMVV策定のヒアリングをインストール・内製化し、他の若手メンバーへ実践。

●東京-大阪間のため、リモート対応。

→基本的にはチャットとオンラインMTGのフルリモート体制で進行。

*1月は初回顔合わせを兼ねて「MVV策定ヒアリング(後述)」を対面で実施。

この前提条件、冒頭でもお話したように実は高いハードルだらけです。

特に下図の4つが大きな課題でした。

極め付けは、目的を達成するために「進める中で若手メンバーがやりたいと自発的に思ったことを実現する」がマストなので、進め方が超変則的になること。

例えば下図は一例ですが、コアメンバーから「こういうヒアリングシートを作りたい!」と意見が出てきたら、そこから速攻でどうアイディアを具現化するか?を考えていく進行イメージです。

※ちなみにこれは『欅坂46から学ぶ!ベンチャー企業のためのブランドPR戦略』で取り上げた"笑わないアイドル"のアイディア創発プロセスと同様です。

ハードルだらけで始まったPJですが、蓋を開けてみれば若手メンバーはPJ開始から取り組みを楽しみながら自走し、企業ブランドの体現をさらに深めつつあります。

そこで、ここからは本題の「なぜリモートでもここまで上手く進んだのか?」を振り返りがてら整理していきます。

2.リモートでインナーブランディングが進む5つのヒント

自分でも成功要因を考えつつ、実際にPJメンバーにもヒアリングした結果、5つの要素が見えてきました。

どれもシンプルですが、シンプルが故に突き詰めるのが前提だなと振り返って思います。

(特に1や2を突き詰めないと、残りのヒントが機能しない......)

それでは早速、5つそれぞれを見ていきましょう!

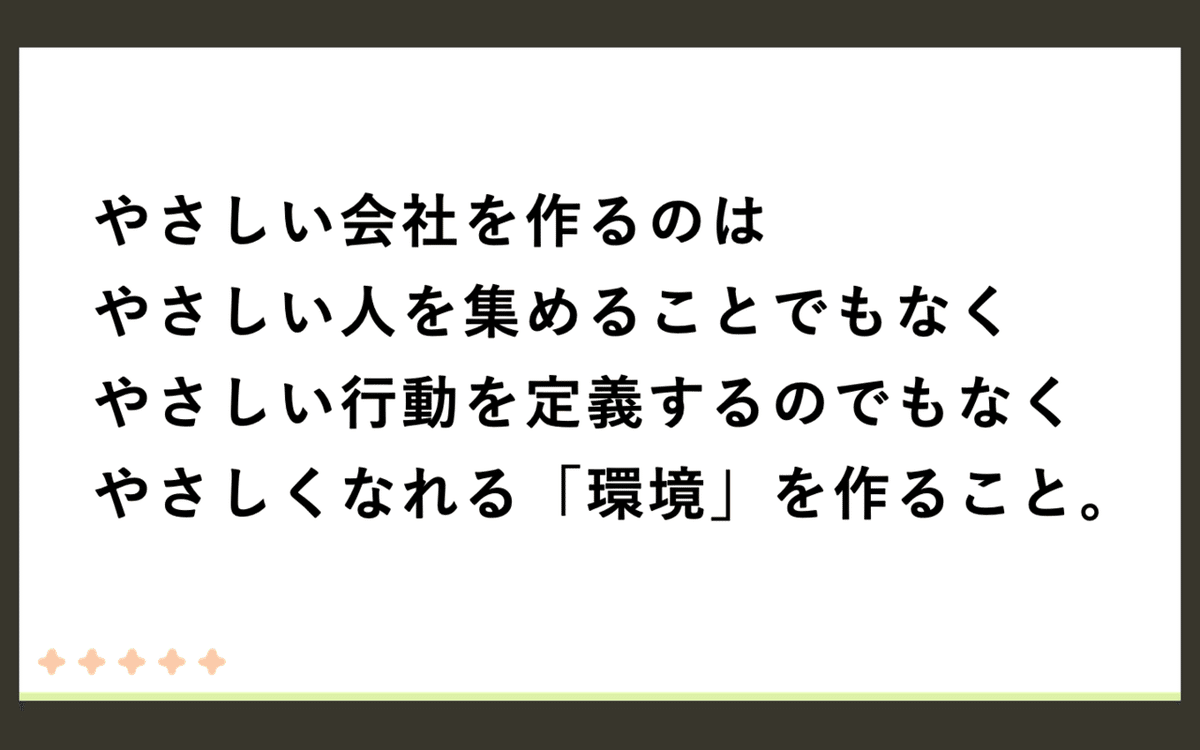

2-1.前提は「ブレない企業哲学」

大前提として「この企業をどんな組織にしたいか?」という思いが薄いと、短期目線では非合理的に映りやすいインナーブランディングは失敗する可能性が高いです。

今回のPJも一般的な感覚で効率性だけを追究すれば、若手の意見をわざわざ時間とお金を割いて考えさせる必要は無いかもしれません。

しかし、ていねい通販の企業理念は「ありがとうが集まる会社」。

"経済合理性の追究"が目的の企業ではありません。

理念はシンプルですが、全ての企業活動に「ていねいさ」が異様なほど一気通貫しています。

例えば......

・売上目標無し

・給与明細は手渡し

・営業時間短縮

・コールセンターの電話応対は時間無制限 / 雑談多め / マニュアル無し

などなど、お客様や社員と"こういう関係性を築きたい"という企業の強い思想から、結果としてユニークな企業活動へと繋がっています。

(自分も郵送された契約書に便箋で手書きのミニお手紙がついていた時は驚きました。。)

ブランディングとは、自社の哲学を各施策に一気通貫させ、理念実現に近づけること。

そのため、「一般的に考えると非合理だが、自社にとっては合理的なものを選択できるかどうか」は大きなキーとなります。

今回のPJもここまで進め方が自由なのは「これからを担う若手を大事にしたい」という企業サイドの意志の表れです。

そもそものこの思想がないと、

「あの活動コスパ悪いよね。」

「そもそも、なんでこんなことする必要あるの?」

と、カルチャーの火種に水がかかってしまうので「ブレない企業哲学」は想像以上に重要です。

2-2.心理的安全性の徹底デザイン

この「心理的安全性」、徹底的に作り込まないと残りのヒントが機能しなくなるので注意です。

特にリモートだと、対面よりも心理的安全性の担保に工夫が要ります。

オンラインMTGではカメラがあるので目線がほぼ合わないし、チャットは工夫しないと感情が読み取りづらい。

こういったリモートの弱点を乗り越えないと、メンバーが安心して発言しづらくなってしまうため、この心理的安全性の醸成はマストです。

そこでここでは、PJを進める上で特に効果的だった3つの施策を紹介していきます。

How①:グランドルールの設定・擦り合わせ

些細なことのように見えますが、実は「場の前提」をどこまで揃えるかで、PJ参加者の気持ちは大きく変わります。

例えば下図は、PJのスタートから今に至るまで、ヤマグチが打ち合わせの度に何度も何度も耳タコになるまでコアメンバーへ口にしていたことです。

*コアメンバーがいつの間にかイラストにし、他の若手とのコミュニケーションにも転用してくれていました

コアメンバーからすると「今までやったことのない内容を外部パートナーと長期間かつ遠隔で進めるPJ」なので、自由に自分を出すことへの不安や気遣いなどのストレス発生は必至。

そこで、それらを先回りして取り除くためにグランドルールを作成し、MTGの度に繰り返し伝え続けました。

結果は大成功どころか、「勝手に他のところでも真似してくれるほど」までに。

前提を少し整えるだけで、自由に意見の飛び交う場がすぐできるので、グランドルールの設定はオススメです。

How②:"感情"の進捗確認

進捗確認は「何がどこまで進んだか?」も大事ですが、「今どんな感情か?」を聞くことはそれに匹敵するほど大切です。

そこで、このPJ内では進める中で些細なことでも嬉しかったこと・不安に思っていることを伝え合うようにしました。

「嬉しい時は共に喜ぶ、不安な時は話題に応じて個別orグループ全体で聞く」というちょっとした感情の共有で、メンバー間のコミュニケーションに安全性と活気が増します。

やりとりを"ていねい"にするという「遠回り」は一見すると非合理です。

しかし、長期的な目線としては効率性を追い求めるよりも、こちらの方がチーム全員の安心感やそもそもの企業ブランドを考えると合理的。

こうした細かなプロセスでもブランドを大事にしないとブランドはすぐに壊れるので、些細に見えますが意外と大切なポイントです。

How③:定期アンケート調査&個別メッセージ

リモートでこうしたPJを進めていると、コアメンバーが本音で何を考えているか?が汲み取りづらくなります。

そのため、各自が本音をヤマグチへ伝えやすいよう、匿名記入のアンケートを作成し、毎月末に集めるようにしました。

質問項目はその状況に合わせて変えていますが、例えばこうした質問を盛り込んでいます。

・今月の「自分の点数」と「チームの点数」付け

・その点数をつけた価値観の背景

・実は誰にも言えていないモヤモヤや不安

・さらにチャレンジしたいこと

・ヤマグチへの要望

「何が出来た・課題だった」という振り返りと、「実は話せていない気持ちはないか?」の感情面にフォーカスしたアンケートを取り、こちらからさらに何をサポートできそうか?を考える素材を集めます。

そして、それらを踏まえ、コアメンバー1人ずつに「1ヶ月の振り返りメッセージ」を送ります。

こうすることで、より前向きに進んでいけるマインドと空気をコアメンバーそれぞれと築くことが出来ます。

(ちなみに、この月末メッセージをとあるコアメンバーが真似して別のメンバーに送り出したところ、全員がお互いへメッセージを送り合う状態になっていました。熱量は思わぬところで伝播するようです。)

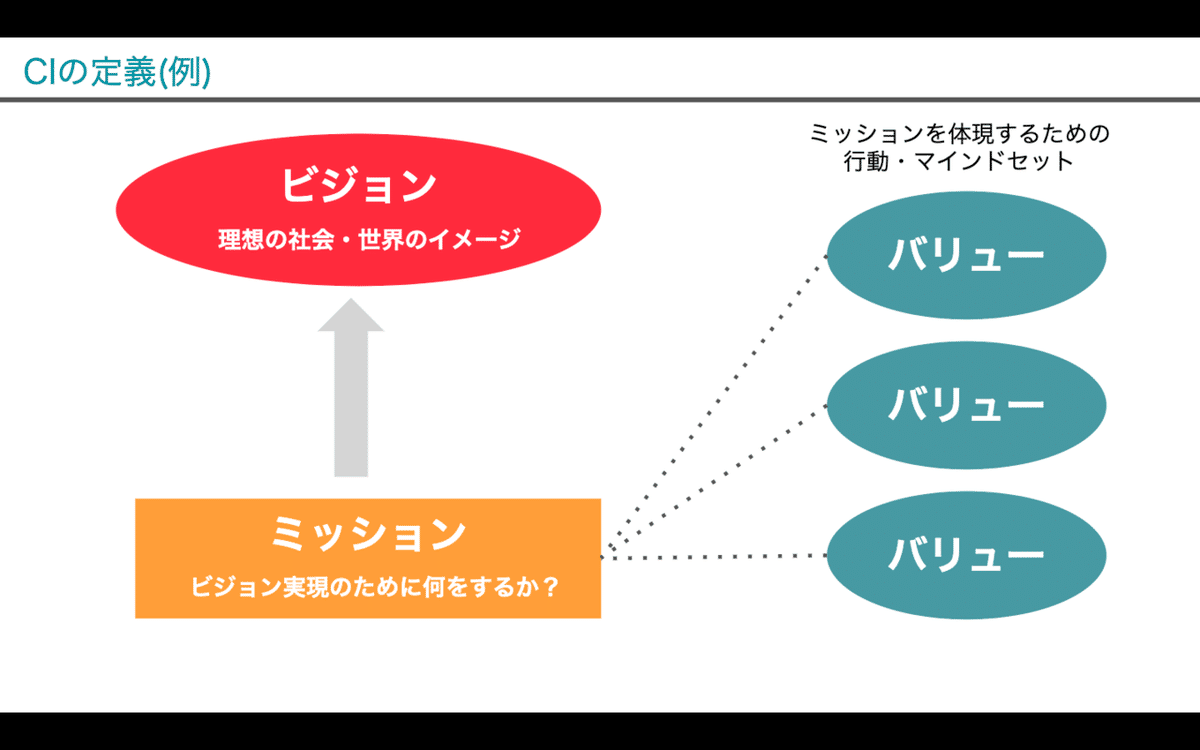

2-3.「個人の意志」の可視化とシェア

今回はたまたまPJの本題でしたが、実務的にはこれがコアとして効いてきました。

以前noteに書いた個人の意志を引き出すヒアリングスキル『設問力』を活用してコアメンバーと1on1を行い、個人MVVを策定。

その後、ヒアリング訓練を重ねてスキルを内製化し、最後にコアメンバーから他の若手メンバーへヒアリングを行いMVV策定を行っていきます。

MVV、つまり「自分の目指す方向性(Vision)・そこに向かってすべきこと(Mission)・守るべき価値観(Value)」を明確にすることで、以下3点の効果を生んでいきます。

①モチベーションの源泉や未来の方向性に手触り感を持てる

→現在・未来の仕事や生き方の納得度の向上、率いて自己肯定感の向上などに繋がる。

②PJチーム内での個人の役割が明確になる

→自分だからこその役割・仕事が生まれると、自発性と責任感が上昇する。

③ヒアリングスキル内製化のために、まずコアメンバーが実際に体験する

→他の若手メンバーへ行うに当たって、自分でその感覚・効果を知る。

『設問力』に見るように"どう聞くか?"が今回は重要なため、質問項目はオーソドックスなものをチョイス(一部抜粋)。

・改めてなぜていねい通販に入社したか?

・普段の仕事のやりがい

・人生で嬉しかったこと/悲しかったこと

・自分がこれからしたいことは何か?

この辺りを数時間かけて幼少期にさかのぼるまで深掘りし、本人が腑に落ち納得する言葉になるまでMVV策定を続けました。

ヒアリングイメージは下図で、下層部の「行動」から上層部の「思想とその背景」を言語化するように質問していきます。

その後、同様に言語化したコアメンバー同士で、お互いのMVVやその背景をシェア。

人は自己開示ができるほど「こんなに自分の深い部分を周りに言ってもいいものなんだ」と感じ、チームへ安心感を持てるようになります。

そこから互いの考えや価値観を承認し合うことで、さらに自己肯定感が増し、その自信から行動力・自発性が上昇します。

最後に、その流れを活かし、全員のMVVとその背景から見える性格・資質を活かしたチームビルドに繋げました。

「あなたはこういう過去でこういう性格だからこそ、こういう役割をお願いする」といった形で、お互いの相互理解からタスク分担を行い、今もPJを円滑に進めています。

2-4.お節介レベルな「事前のWHY共有」

意外とリーダーが疎かにしてしまいがちな、この「事前のWHY共有」。

つい「とりあえずこの会議に出て!この研修に参加して!」というマネジメントをしてしまいがちですが、実はこの行動が個人の意志を大きく阻害してしまいます。

本人が納得していないのに無理やり参加させられたら、参加者側のやる気も自発性も出ないのは当然ですよね。

これはいわゆる組織開発における「研修転移」の考え方ですが、研究結果としても「研修効果を高めるにはプログラムの内容だけではなく、研修の事前・事後介入が重要」というお話も最近では出てきています。

そのため、ヤマグチの出席するMTGはもちろん、自分が出席しない「コアメンバーから他の若手メンバーへの説明MTG」の際にも、

・そもそも、このMTGはどういう意味合いの場なのか?

・なぜあなたに出席してもらいたいのか?

・なぜこの方針で進めたいのか?

・なぜこの施策をやりたいのか?

を事前に伝え合い、全ての行動をメンバー全員で腑に落としながら進めることに成功しています。

(初回MTGで「皆さんはこのPJ、本当にやりたいですか?」とそもそもから問いかけた時は、コアメンバー全員をその場で凍りつかせてしまいましたが笑、それを経たおかげで今は全員が納得度と覚悟を持ってPJを推進しています)

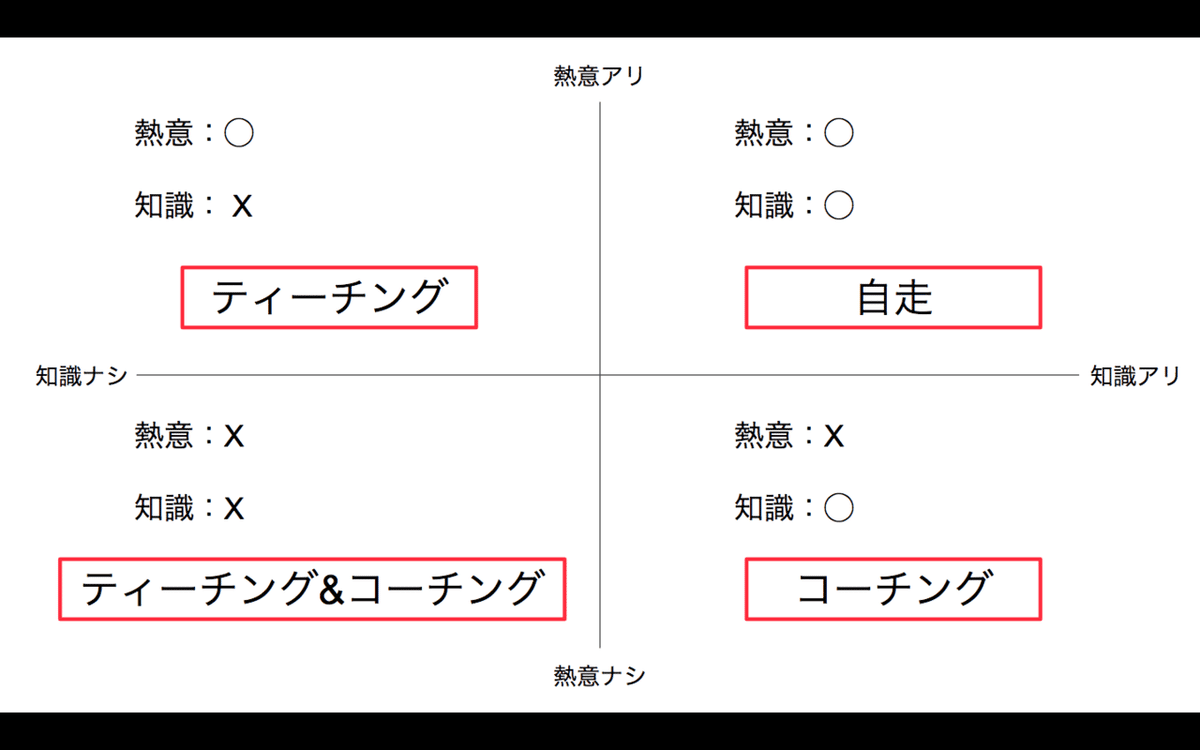

2-5.指導少なめ、見守り多め

最後のヒントは「いかに教えず、見守るか?」です。

このPJはコーチングとティーチングのバランスを間違えた瞬間、「ヤマグチの意見=みんなの意見」へと一気にすり替わってしまいかねないPJのため、細心の注意を払わないといけませんでした。

最初から完璧にできている絵に色をつけるだけだったら、個人の創作意欲はほぼ必要なくなります。

とはいえ、キャンバスが真っ白すぎると逆に何を描いていいか分からなくなるため、ちょっとした枠線は事前に必要。

なので、大枠だけ決めたら"あとはお任せ状態"になるように全体をデザインしていきます。

(※ここでメンバーを信じないで介入し過ぎると、途端に「やらされ仕事」になるので注意です)

では「どう任せればいいのか?」ですが、ここでは"枠線の設定スキル"が肝になります。

抽象的なのでさらに噛み砕くと、このスキルは以下2つに分解されます。

①相手の知識・思考レベルを適切に把握すること

②そのレベルに合った粒度の知識インプット・問いかけをすること

①②の両方に架かるコツは、普段のコミュニケーションの中で「どの難易度の話なら相手は理解できるか?」を比喩に傾斜をつけて測ることです。

例えば、自分はブランディングの説明をする際、こうした比喩の傾斜をつけています。

1.原理原則を抽象的なまま話す(難易度:高)

2.有名な企業の例で話す(難易度:中)

3.恋愛など誰でも分かる比喩で話す(難易度:低)

どの段階で「そういうことか!」と顔が晴れるかで、相手の知識レベルや思考サイズ(=抽象・具体の行き来の高さ・幅・往復速度)は掴めます。

一度掴めれば次回以降のレクチャーもレベル感の調整が効きますし、あえて「"一段上のレイヤー"から話して思考力の底上げを図る」という教育にも応用できます。

もちろん同じ比喩でも、言葉で分かりづらい場合はイラストで示したりするのも効果的なので、場合に応じて資料を補足するとよりベターです。

(例えばこうした図を手書きでも渡すと、視覚的に理解が進む)

(*1ヶ月振り返りアンケート回答より一部抜粋)

こうして"少し考えればなんとかなりそうレベル"の宿題を出し続けた結果、「このPJは想像以上に自分たち主導で進められて、前のめりになれる」という感想が漏れるまでになりました。

(*1ヶ月振り返りアンケート回答より一部抜粋)

3.5つのヒントを成功させるコアスキルは「気配り力」

インナーブランディングの取り組みは対面でもリモートでも本質的には変わりません。

しかし、リモートで想像以上の自発性を引き出すにはPJを進める上での環境デザインをオフラインよりも徹底する必要があります。

上記のように、ハードルだらけのBeforeから成功に結びついたのは上記5つのヒント(How)です。

が、実はこれらを実現させるために1番のキーとなってくるのは「気配り力」なのです。

「今、何か不安を溜め込んでいないかな?」

「さっきの説明は分かりにくくなかったかな?」

「チームメンバー同士で時間をとって話し合えているかな?」

と、感情の機微を真摯に愚直に拾っていくだけで、5つのヒントはおそらく自然と実践できます。

シンプルですが、死ぬ気で人の気持ちに立っている人は意外と少ないので、ここを意識するとインナーブランディングはより上手くいきやすくなるかと思われます。

(コアメンバーの皆さんやチームリーダーの戸田さんを始め、ていねい通販はこの「気配り力」の高い方が多いため、余計にPJがスムーズに進んでいます)

ウィズコロナ時代のインナーブランディングは対面で滲み出るヒトの熱量に頼れないため、今まで以上に難易度が高くなるでしょう。

チャットやオンラインMTGが増え、コミュニケーションに忙殺されて、人の小さな感情に目を向けづらい時代にもなってきています。

しかし、だからこそ「企業のそもそもの在り方の意識」や「遠く離れた相手への気配り」という基礎中の基礎が、この局面では大事になってくると個人的には感じています。

未曾有の危機で、企業のブレない軸や社員との関係性を改めて問い直される時期ではありますが、これはある意味で"機会"です。

「企業として、どこをブレさずに貫いていくか?」がコロナを乗り越える企業ブランドの構築に繋がるので、この機会だからこそ自社や自分の軸を見つめ直してみてはいかがでしょうか?

終

※文中で取り上げたように、ていねい通販さんは優しくもブランドにエッジが立っている企業なので、気になる方はぜひチェックしてみてください!

(個人的に採用サイトは企業の在り方がしっかり乗っているのでオススメです)

P.S.

ここで書くなよとか思われちゃうかもしれませんが笑、

全ては、コアメンバーのみなさん・お話をいただいた戸田さん、みなさんのていねいさと行動量と前向きさのおかげです。いつも本当にありがとうございます。

これだけ自発性自発性と言いながら、皆さんに感化されていつの間にか1番前のめりになっているのは自分かもしれません。

ここから先、今までと違う非日常に悩むことも出てくるとは思いますが、こういう時だからこそ、今まで以上に深く広く話し合っていきましょう。

まず楽しむ、無理し過ぎない、正解は自分で創る。

変わらずここを起点に進められるよう、これからも東京からサポートしていきますね。

またこれからも、どうぞよろしくお願いします。

-----------------------------

Twitterもやっていますので、ぜひフォローいただけたら嬉しいです。

(お仕事を始めとした各種ご連絡もTwitterのDMからお願いいたします)

【コーポレートブランディングについての理解を深めたい方向け】

・価値観の逆転と共感を起こす!ブランドPRの根幹は「コア解釈」

・定員割れから超V字回復!愛知東邦大学から学ぶ「0からのブランディング術」

【音楽解釈からブランディングを気軽に学びたい方向け】

いいなと思ったら応援しよう!