人工骨頭の構造について

導入 - なぜこの記事を書こうと思ったのか -

BHAやTHAを施行された患者様のX線を見る機会は多いと思います。しかし、BHAやTHAの構造や動き方までは想像しながら見れていなかったなと最近気がつきました。

気がついたきっかけは、BHAを施行したにもかかわらず股関節屈曲が 60°程度から改善しない患者様に出会ったからです。担当ではないものの、今も治療には難渋していて、原因がはっきりと掴めていません。(本当に申し訳ない気持ちになる)

そもそも論として、BHA自身の可動域がなければ股関節屈曲は制限されてしまいますよね。そこでBHAやTHAの構造を知り、おおよそのBHAやTHAの可動域の予測をつけ、リハビリの内容や目標設定に組み込む必要があるなと感じたわけです。

そういえばXで、こんなポストをされている方がいました。

常に逆算して勉強してください。超基礎から理解しつつ学ぶと、いくら時間があっても足りません。僕らに時間は残されていないんです。有限な時間を無駄にしないでください。なんのために勉強をしているのか、常に自分に問いながらやりましょう。逆算は賢い人はみんなやってる考え方です。

— キクティー@トレーニング×解剖学 (@kikuty_training) January 10, 2024

これも逆算のための学びだと思って記事を書いています。目的をはっきりさせた状態で何かをインプット・アウトプットすることが時間を無駄にしない学びになり、患者様のためになると思っています。

ステム、インナーヘッド、アウターヘッド

人工骨頭の各部位の名称を記しておきます。

ステム:大腿骨近位骨幹部まで埋め込まれる部分のこと

インナーヘッド:ステムの細くなっている箇所からアウターヘッドの中にある球形の部分のこと

アウターヘッド:インナーヘッドを包み込み、臼蓋との関節面を作っている部分のこと

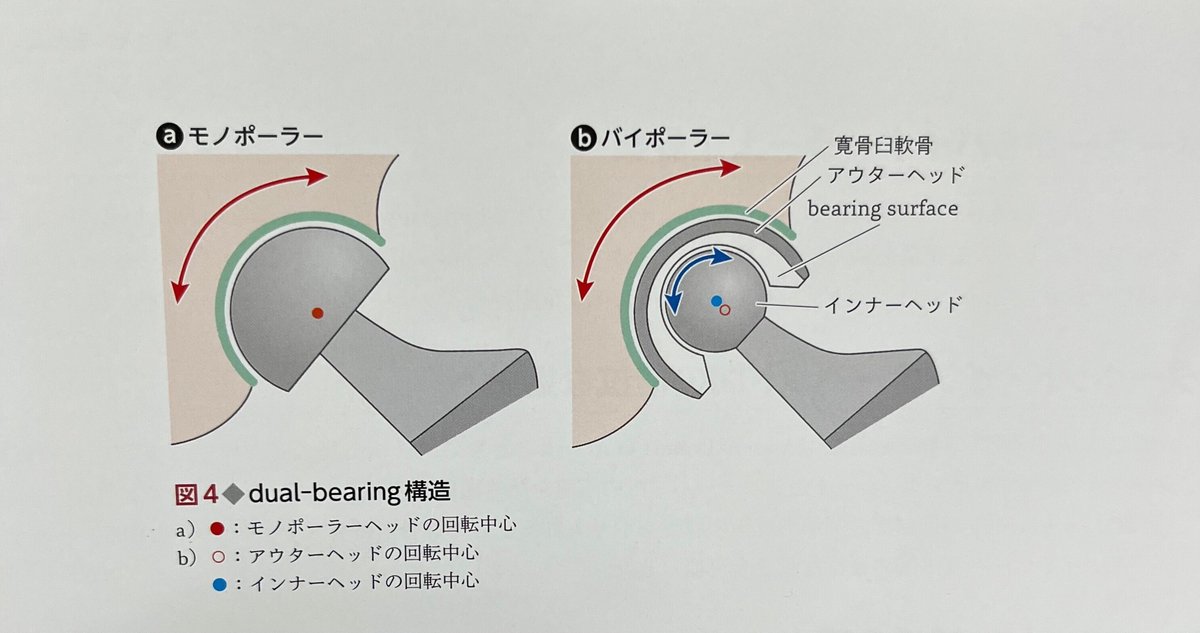

モノポーラーとバイポーラーとは

モノポーラーとはmonopolarと書き、1つ(mono)の回転軸(polar)であることを指しています。

モノポーラー型の人工骨頭はアウターヘッドを持たず、ステムとインナーヘッドのみで構成されています。

バイポーラーはbipolarと書き、2つ(bi)の回転軸(polar)があることを指しています。

アウターヘッドとインナーヘッドでの回転軸と、アウターヘッドと臼蓋での回転軸の2つがあるということです。

モノポーラーは臼蓋と人工骨頭が内反位で固定されてしまうため、臼蓋軟骨の摩耗やアウターヘッドに荷重が集中してしまうことから炎症が起きたり摩耗により破壊されてしまったりなどの弱点があります。

そのため、バイポーラー型にはセルフセンタリング機構という内反位固定を回避するための機構が備わっています。

バイポーラー型の特徴

バイポーラー型は、臼蓋軟骨とアウターヘッド間、アウターヘッドとインナーヘッド間の異なる回転中心でのデュアルベアリング構造を持ちます。

oscillation機構(オシレーション)

これはアウターヘッドとインナーヘッド間の動きが、臼蓋軟骨とアウターヘッド間の動きよりも大きくなる機構のことです。

そしてアウターヘッド内で動くインナーヘッドの最大角度をoscillation angleと言います。

このoscillation angleは大きいほうが良いとされています。臼蓋軟骨とアウターヘッド間の動きが少なくなり、臼蓋軟骨の摩耗や鼠蹊部痛が軽減するためです。逆に小さくなってしまうと摩耗が激しくなり、鼠蹊部に疼痛が出現しやすくなってしまうということです。これではモノポーラー型と同じようになってしまいますよね。

self-centering機構(セルフセンタリング)

これはアウターヘッドが臼蓋の中心位置に戻ろうとする機構です。これは股関節への荷重をアウターヘッドが臼蓋の中心位置に戻ろうとする回転トルクへと変化させることで、常にニュートラルなポジショニングを取ることができます。そのため、臼蓋や人工骨頭への理想的な荷重の分散ができ、また脱臼予防となります。

BHAやTHAで安全な股関節の可動域は?

調べてみたところ、大体以下のようになっています。

屈曲:90°

伸展:30°

外転:30°

内転:20°

外旋:30°

内旋:20°

これらは、アウターヘッドとインナーヘッドがインピンジメントを起こす角度と言われています。これ以上無理に動かそうとすると脱臼する危険性があるということですね。

ちなみに1番阻害されるであろう、靴下の着脱動作には屈曲85度以上もしくは屈曲+外旋で110度以上が必要であるとされています。

まとめ

モノポーラーやバイポーラーの構造、インナーヘッドとアウターヘッドの動き方などを書いてみました。

これを知っているだけでもX線でBHAなどを見た時に見方が変わりそうですよね。

今回記事を書いてみて思ったのは、結局60°しか屈曲ができない理由がまだわからないということです。

当たり前ですが、アプローチの仕方や、インナーヘッドとアウターヘッドの大きさの比率、術前の状態などなど他にも考慮するべきところはたくさんあります。そのあたりも情報収集しながら引き続きリハを続けていきます。