雑誌を作っていたころ003

月刊太陽編集部

「山崎君は雑誌1課。『月刊太陽』編集部に配属」と総務課長に辞令を渡された。

結局、林屋は製作部、内田は広告部で、編集はぼくだけだった。

出版社の製作部とは、紙問屋、印刷会社、製本所などとお付き合いをして、本の製作工程を管理する部署だ。

広告部とは、雑誌に掲載する広告を集める部署で、お付き合いする先は主に広告代理店となる。

なぜ自分が編集なのか、さっぱりわからなかったが、とにかく5階の編集部に行く。嵐山光三郎(これは作家としてのペンネームで本名は祐乗坊英昭といった。本名のほうが作家っぽいかと思ったが、本人に言ったことはない)編集長以下、編集部の人たちが迎えてくれた。男性は若い人が多く、みんな身長が高かった。

とにかく、いい職場に来たと感じた。

それから毎日、見習いとして定時前に編集部に入った。定時は9時半だったが、その時刻には誰もいなかった。

ぼくのタイムカードはいつも9時17分。たまたま最初の日に打刻したのがその時間だったので、なんとなく自分でその時間を守ろうと決めていた。早く着くと、通用口の外で時間を潰すのだ。そんな変なことをしていたので、すぐに守衛さんに覚えられた。

定刻はおろか、午前中に出社してくる編集部員はほとんどいない。午前中のぼくの仕事は、電話番と前夜の酒盛りの片づけ、編集部の机まわりの掃除だ。アルバイトの女子大生と皿を洗いながら雑談した。楽しかった。

平凡社のアルバイトは、なぜか49日間と決められていた。それ以上は連続として雇えないそうだ。だから2か月ちょっとでアルバイトが入れ替わった。インターバルを置けばまた雇ってもらえるので、同じ人が年に何回かやってきた。

昼からは、編集部にある巨大な本棚の整理をした。特にがんばったのは、「太陽」のバックナンバーの整理だ。なにしろ右も左もわからないのだから、まずは出している雑誌の中身に目を通す必要があると思ったのだ。

おかげで、主要な筆者やカメラマン、特集の傾向などがなんとなくわかってきた。そのうちに、最初の給料日が来た。給料は振り込みなので、袋の中身は明細だけである。

先輩に見せてみろといわれたので渡すと、「いいよなあ、毎日本の整理だけでこんなにもらえて。早く戦力になってくれよ」とはっぱをかけられた。本当にそうだなあと思った。

当時の平凡社は、百科事典ブームの名残で、給料が高かったのだ。それに労組が強くて、面白い労使協定がいくつもあった。

たとえば「勤務時間中に床屋に行く権利」。1日の大半を職場で過ごすので、髪が伸びるのも仕事中の割合が高い。だから勤務時間中に床屋に行かせろというのだ。

そして嬉しかったのは、残業の時給が組合員平均で計算されることだ。組合の理屈では、若い人ほど残業するので、安い時給では気の毒だというのだ。おかげでいつも本給より残業代のほうが高かった。

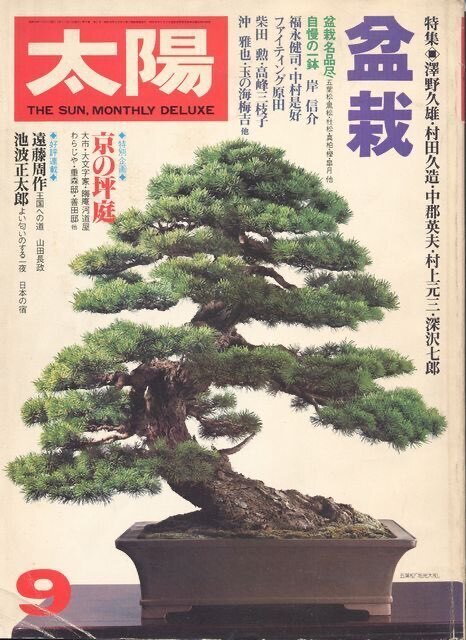

最初の取材は「盆栽」の特集号だった。キャップの渡邉直樹さん(のちの「spa!」編集長)と同行して、九州の盆栽園を撮影取材する仕事だ。生まれて初めて飛行機に乗った。中洲で飲んだ。牛の尻尾を食べた。

最初のインタビュー取材もこの号だった。赤玉土という、盆栽には欠かせない土を生産している人のところに行き、話を聞いた。生まれて初めてテープレコーダーを回しながら人の話を聞いた。テープレコーダーを再生しながら記事を作るという、その後にルーチンワークとなる作業の記念すべき第一歩だった。

だが、痛恨のミスもあった。掲載した盆栽の値段を間違えてしまったのだ。

校了日に「問題ありません」と自分の担当ページをデスクに渡して帰ったのだが、その後デスクが「どうも桁がおかしい」とぼくの机を引っかき回し、取材ノートを発見して照合したことで、ミスが判明したのだった。

翌朝出社してみると、「バシッ!」とマンガの吹き出しみたいな文字とイラストがぼくの机に貼ってある。午後にみんなが出てきてから聞いてみると、みんなニヤニヤしながら「デスクに怒られるぞー。首を洗って待ってな」と恐ろしいことを言う。

結果、あまり怒られなかったが、ぺちゃんこに凹んだぼくは「自己批判書」を書いて編集部に回覧した。本当は丸坊主にしようかと思ったのだが、先輩たちから「そこまでしなくていい」と止められた。