鷗外さんの小倉日記㊷菅聖廟 (太宰府天満宮)

(十月)

二日。研究會に臨む。午後四時二十分久留米を發す。二日市より汽車を下り、人力車を倩ひて太宰府に至り、松屋に投宿す。會ゝ住吉小學校の生徒百餘人同じく宿せり。又隣房に村夫ありて女子數人をして歌せしむ。その詞卑猥淫褻、曾てこれを街衢に歌ふを聞くも、そのこれを席に歌ふことあるを圖らず。

これを問へば客舍豢ふ所の婢なり。又此地妓ありや否やと問へば、唯、三人ありと答ふ。此夜生徒等十時に寢に就き、二時に起ちて行く。終夜喧囂眠をなさす。

遠足や生徒寐あまる秋の宿

2日。研究会に出席し、午後4時20分、久留米を出発、二日市で下車、人力車を雇って太宰府に行き、「松屋」に泊まった。たまたま住吉小学校の生徒100人ばかりが同宿していた。

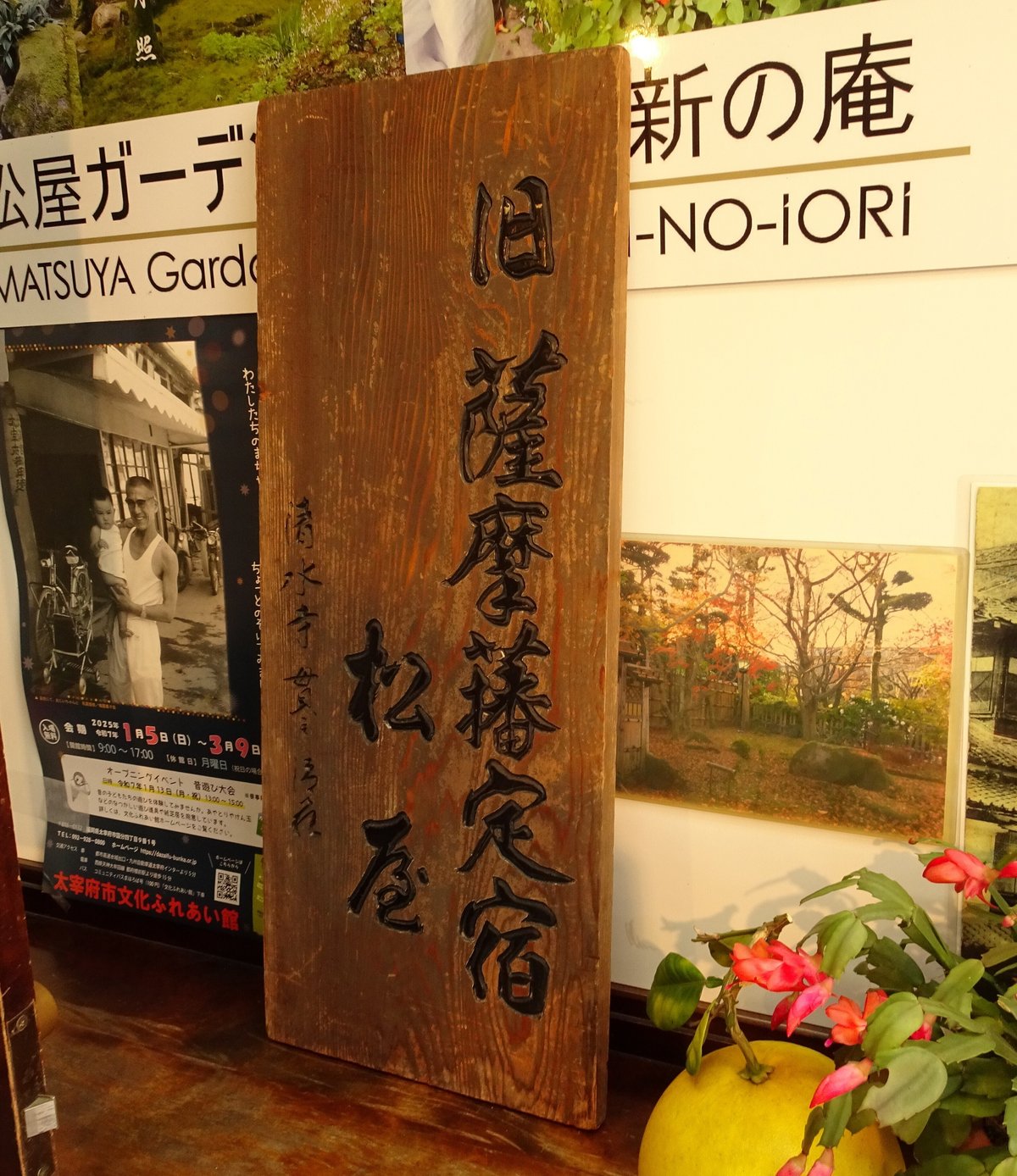

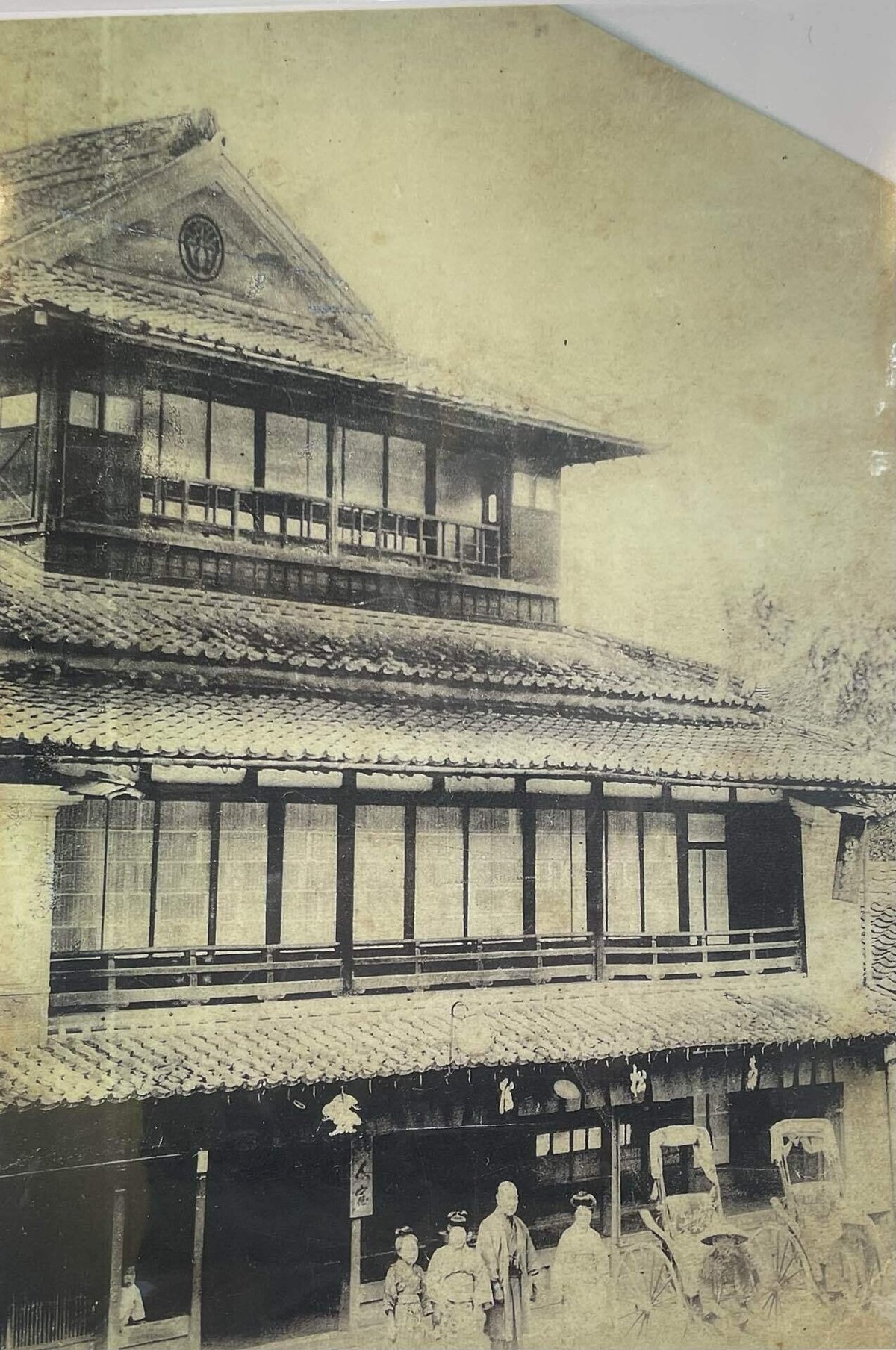

松屋は江戸時代は薩摩藩の定宿として西郷隆盛などが泊まったという歴史ある店。3階建ての風格ある建物の2階部分は江戸末期、3階部分は明治13年(1880年)に建て増ししたものです。

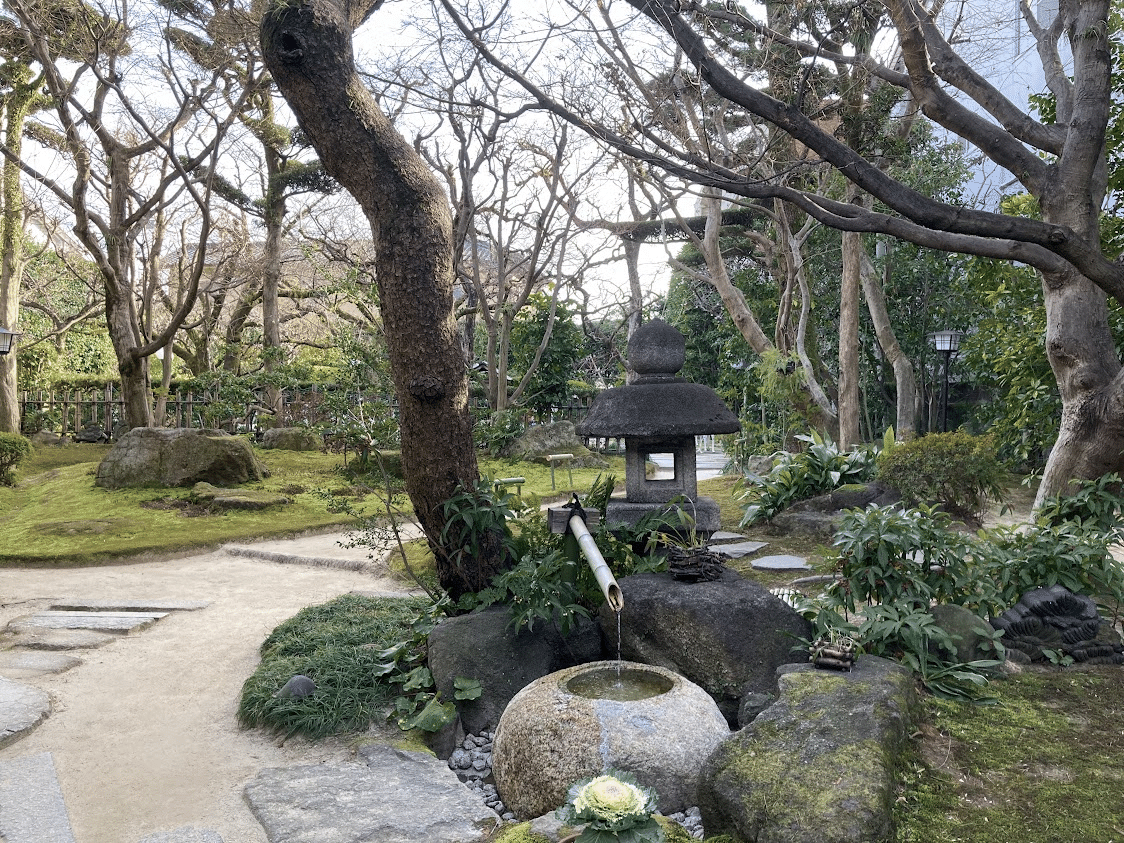

京を逃れ、西郷隆盛を頼って薩摩に向かう途中の月照上人をかくまった宿としても有名です。このとき月照上人は松屋の主である孫兵衛にお礼の歌を送っていますが、その歌は歌碑として庭に建立されています。

鷗外さんが泊まった隣室に、田舎じみた男が女数人に歌を歌わせていたが、その歌の文句が卑猥で下品で驚いた。以前街中で聞いたことはあるが、この歌を座敷で歌うことがあるとは思わなかった。宿の者に尋ねると、宿が雇っている女中だといい、「ここにも芸妓はいるのか」と問うと「3人いる」と答えた。

この夜10時に生徒たちは就寝、2時に起きて出発したが、一晩中がやがやとやかましく眠れなかった。

「遠足や生徒寐あまる秋の宿」

は、同宿した、住吉小学校の生徒百人余が元気余って寝てなどいられない状態でガヤガヤしていたので眠れなかったという意味の俳句です。

誰でも経験あると思いますが、子どもたちも遠足で興奮してなかなか眠れないで、友達とおしゃべりしたりしていたのでしょう。

寐は寝と同じく寝るという意味ですが、音読みは「び」、別の字です。

三日。朝櫻井英一といふもの刺を通ず。即ち住吉高等小學校長なり。云ふ、生徒を率て寶滿山に至り出日を觀て反ると。

3日。朝、桜井英一という人が面会に来た。住吉高等小学校の校長です。 住吉高等小学校は福岡市の学校です。

生徒を連れて宝満山に登り、出日(しゅつじつ)、つまり日の出を見て帰るという。 宝満山は、太宰府市と筑紫野市にまたがる別名竈門(かまど)山とも呼ばれる標高約829mの山。古くから神が降り立つ山として崇められてきました。古代の大宰府と密接な関係をもつ信仰の山であることが評価され、信仰の山「霊山」として鳥海山、富士山に次ぐ、全国3例目の国史跡に指定。 果てしなく続く100段ガンギ(石段)を登りたどり着いた山頂に竈門神社の上宮があり、 頂上から市街を見下ろす絶景が素晴らしく、また春の新緑、秋の紅葉と四季折々の景色が美しいことから一年を通して多くの登山客が訪れます。

松屋を出づれば、菅朝(ママ)の銅華表既に背後に在り。進みて石華表三を過ぐ。 廟は匾して菅聖廟と日ふ。檜皮もて葺ける両下屋にて、棟を掩ふに銅板を以てす。 丹椽彫楹あり。四邊に大木十餘株あり。各十牛を蔽ふ可し。拝して出づ。

※菅朝は菅廟の間違い。

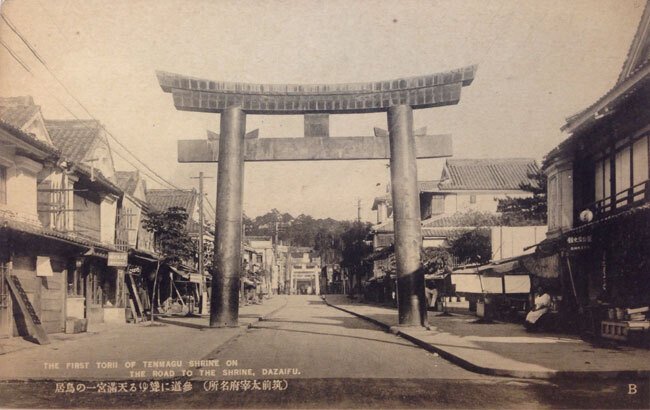

松屋を出るとすぐ後ろに大きな銅の鳥居、進むと三つの石の鳥居、扁額には菅聖廟となっている。檜皮葺きの両下(りょうさげ)造(切妻造りの妻がないような形式)で棟を銅板で覆っている。丹椽彫楹、垂木は丹塗り、柱には彫刻がされている。

四方に大木が十余株、それぞれが十体の牛を覆っている。銅の鳥居は現在はありませんが、西鉄太宰府駅前広場の前あたりでしょうか。

参拝して廟を出た。

お亡くなりになった菅原道真の御遺骸を牽いていた牛が、あるところで伏して動かなくなり、その場所に門弟の味酒安行が御墓所を造営したことが、天満宮御本殿の創建につながったといいます。境内にご奉納されている10体余の御神牛像のすべてが伏した牛、すなわち臥牛であるのは、これに由来しています。

太宰府天満宮由緒によると、「菅原道真公は、承和12年6月25日京都の菅原院で御生誕、国家の隆盛と文化の発展に尽くされ、延喜3年2月25日配所榎寺に於いて清明の一生を終えられ現在の御本殿の地に葬り、菅聖廟安楽寺天満宮と称えて奉祀す、誠道守護 学業成就 除災招福等の信仰厚く全国天満宮の総本社とも仰がれる御社であります。」とあります。

銅華表の外より右に折れて觀世音寺に至る。 丈六大士の像三軀あり。寺門を出でゝ、又右折すれば、戒壇院あり。層屋蚩尾猶舊觀を存ず。匾して西戒壇と日ふ。此より北して都府樓址に至る。址は水田の間にあり。大礎石蒿菜の裏に存ず。石上皆圏形ありて隱起す。 蓋し以て圓柱を受けたるなり。試みに我拇指と示指と展開してこれを度るに、圏の徑五たび展開して盡く。

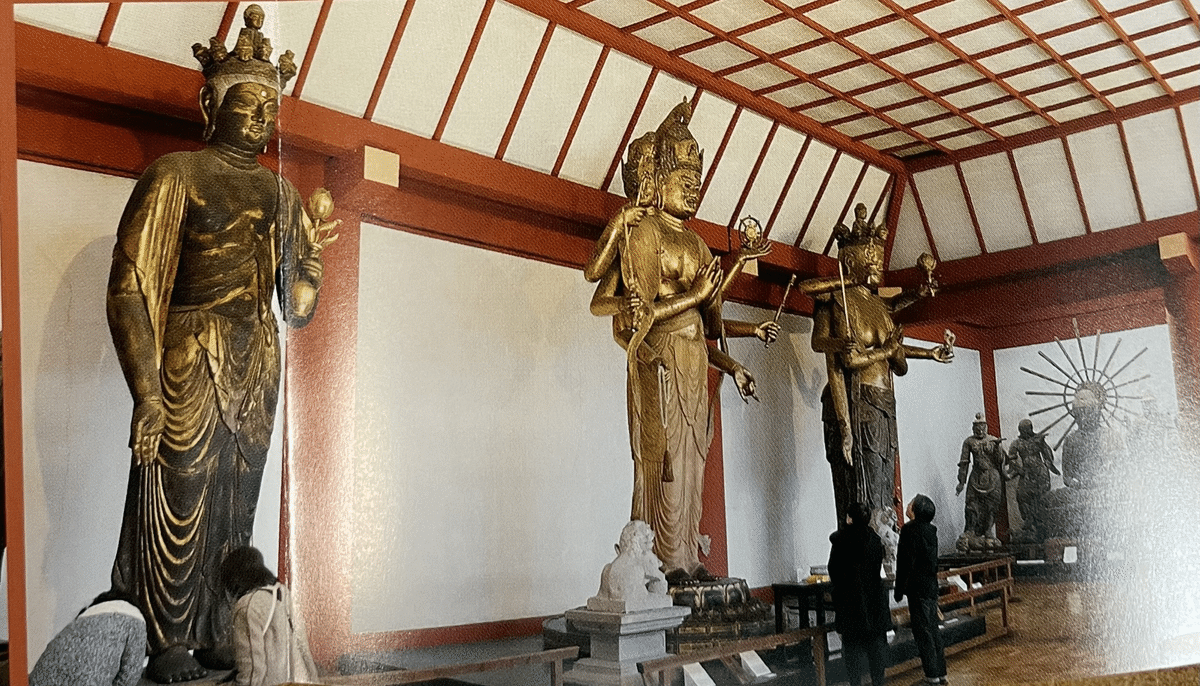

銅の鳥居の外側より右に折れ観世音寺に行く。観世音寺宝蔵には丈六(1丈6尺=4.8m)の巨大な仏像が3体あります。十一面観音立像、木造不空羂索観音立像、馬頭観音立像等(撮影不可)です。

寺門を出て右に曲がれば、戒壇院。二階建ての建物は蚩尾(しび。瓦葺きの両端に取り付ける魚の尾形の飾り)なども昔のままだ。

扁額に「西戒壇」という。

観世音寺は7世紀後半、天智天皇の発願で母・斉明天皇の供養のために創建されました。完成には80年あまりの歳月が流れ、746年に完成の供養が行われました。その15年後、僧に授戒をする「戒壇院」が設けられたことで観世音寺は日本の三戒壇のひとつとなりました。正式な僧侶として必要な戒律を授かるため、遠方からも多くの出家者が訪れたと言われています。

観世音寺の一番の見どころは、九州最大級の仏教彫刻展示をはじめ、重要文化財が数多く収められた宝蔵です。 宝蔵に入ると高さ5メートルほどの彫像が立ち並び、威厳に満ちた姿に目を奪われます。

戒壇院は、臨済宗の寺院です。

戒壇院は、奈良時代に出家者が正式の僧尼となるため必要な戒律を授けるために設置された道場で、「筑紫戒壇院」「西戒壇」とも称されます。大和の東大寺、下野の薬師寺の戒壇院とともに天下三戒壇の一つとして知られています。

東大寺に戒壇が設けられ聖武上皇を始め孝謙天皇や貴族等約400人が授戒したのは、鑑真和上が日本へ到着した翌年、天平勝宝6年(754)でした。

筑紫野の戒壇は天平宝字5年(761)聖武上皇勅願によって、観世音寺境内の南西の一角に設置され、九州の僧尼達の登壇授戒の道場として継承されて来ました。しかしながら戒壇創設の頃から、17世紀後半までの歴史はあまり確かではありません。東大寺の戒壇は十師が置かれ、東西の戒壇は五師でした。

ここより北に行くと「都府楼址」。水田の間にあり大きな礎石がヨモギの中にある。礎石の上はみな円形で高く彫ってある。丸い柱を支えるためである。ためしに、自分の親指と人差し指を広げて測ってみると、円の直径は5回分くらいだ。

初め街道より進みて、先づ礎石の一群に逢ふ。前後に三石、左右に五石を列す。此間前後に踏みて十一歩あり。又行くこと三十四歩にして一石あり。又行くこと六歩にして一石あり。又行くこと百三十二歩にして再び礎石の一群に逢ふ。前後に五石、左右に八石を列す。樓前一列と樓左一列とは低きこと一級なり。前後に踏みて二十歩、左右に踏みて三十五歩あり。近ごろ二碑を此群の中央に立つ。址の右なるものを太宰府地碑と云ふ。渡邊清の撰む所の文を刻す。趾の左なるものは單に題して都督府古址といふ。

はじめ街道側より入ると、まず礎石の一群に出会う。前後に3つ、左右に5つ並んでいる。このように鷗外さんは科学者(医者)らしく、自分の指や歩幅で礎石の間隔を測ってみたりしています。

そして礎石の群れの中心の立つ石碑に触れています。現在は3基立っていますが、当時は2基だったんですね。それも最近立ったとあります。渡邊清は明治初期の福岡県令、元大村藩士です。

看畢りて、車を駈りて二日市に向ふ。一の小石橋を過ぐ。所謂多多良橋なり。菅廟の道は南より至り、都府樓址の道は北より至り、此に合して一條をなす。二日市に低(ママ)りて、武藏屋に午餐す。井上中將の息の病をこゝに養ふを訪ふ。二時五十二分汽車に上り、晩小倉の僑居に歸る。

都府楼跡を見終えて人力車で二日市へ。一番目の石橋、多多良橋を過ぎた。天満宮の道は南から、都府楼址の道は北から、これが合流して一筋になっている。多多良橋は鷺田川に架かる橋。

二日市で低(ママ)りて(下りて?)武蔵屋で昼食、第12師団長の井上中将の息子が二日市温泉(当時は武蔵温泉、薬師温泉、次田温泉)で療養しているので、見舞った。

温泉ブームの現在では信じ難いことですが、100年ほど前までは、福岡県では二日市温泉が唯一の温泉でした。二日市温泉の名称は、昭和25年(1950年)の命名です。

2時52分の汽車に乗り、夜、小倉に帰りついた。

※参考 クロスロードふくおか 太宰府市観光協会 福岡県の文化財 日本遺産太宰府 太宰府天満宮由緒 観世音寺 戒壇院 福岡県の文化財 筑紫野観光協会