小倉地区会研修•12月11日「NTT西日本門司電気通信レトロ館」

12月11日、北九州市観光案内ボランティア小倉地区会はホームグラウンドの一つ、門司港で今年最後の現地研修を行いました。

門司港レトロ地区には明治、大正、昭和とロマン漂う魅力的な建物が多数あり、国内外から観光客が訪れて賑わう北九州市の代表的なスポットです。

今回、門司港レトロ地区を知り尽くしているガイドは、研修にひと味違った建物を選びました。

レトロ地区から和布刈方向に少し離れた門司区浜町にスッと立つ「NTT電気通信レトロ館」です。

NTT電気通信レトロ館は「逓信省 門司郵便局 電話課庁舎」として、JR門司港駅に遅れること10年の1924年(大正13年)に建てられました。設計者は日本武道館、京都タワーなどで有名な山田守。平成20年度に経済産業省から「近代化産業遺産」に認定されています。

この建物は3階建てでありながら電話交換機設置のために階高が高く、通常の4~5階建て分に相当する高さになっています。

正面玄関部は石造りで人間の顔の鼻のようにみえるひさしと脇柱があり、軽快な建物にアクセントをつけています。

壁の頂部の台形部に小さな四角の穴が空いている。この穴「内田式流水防火装置」と呼ばれ、火事の時にガラスの損傷を防ぐ消火装置の水の出口。

屋上にタンクがあり、その水が流れました。(現在は老朽化で取り払われています)

3階建ての館内には、電信・電話の発展を語る各時代に使われていた電話機など貴重な史料などが展示されています。

今の若い人の中にはダイヤルの回し方、公衆電話のかけ方も知らない人も多いそうで使い方を聞いてビックリするそうです。

シニアの多いガイドでもさすがに壁掛けの電話機は使ったことのある人は少ないようですが、黒電話や赤電話、ピンクの電話機には「10円玉を積んで彼女に長電話した」と懐かしむ声もありました。

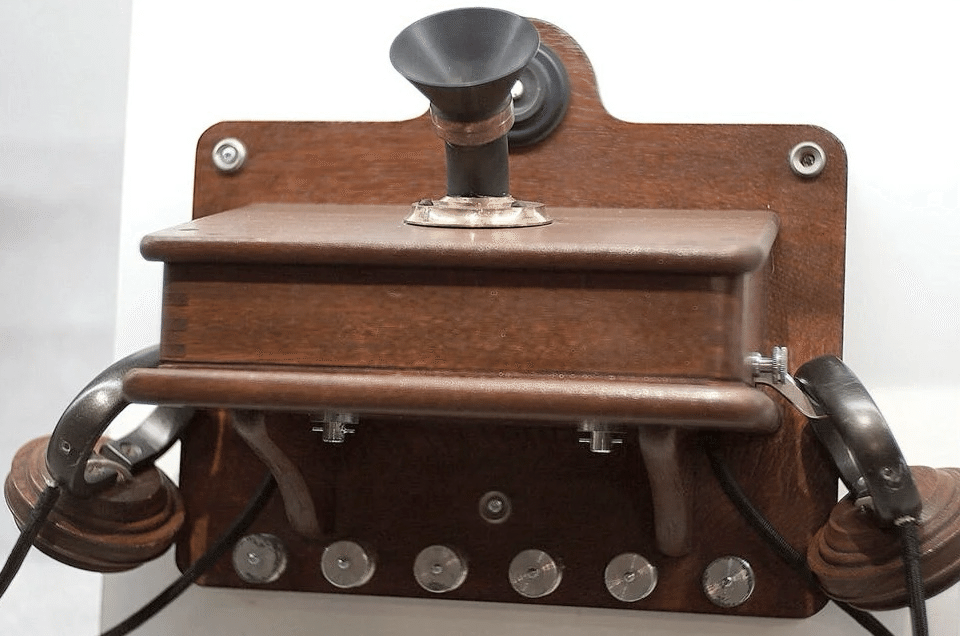

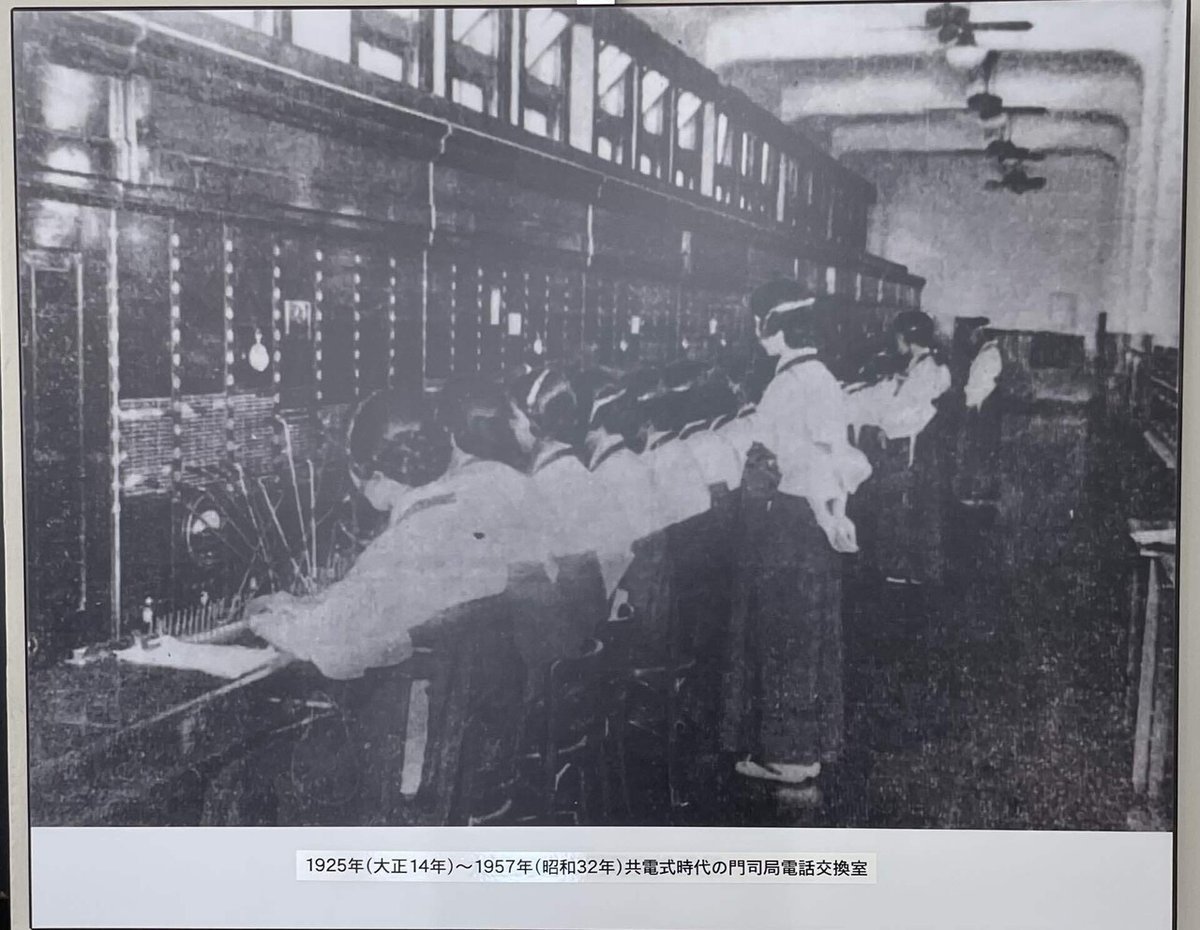

また、かつて交換手がつないでいた「磁石式手動交換機」や、ダイヤル式電話機等の体験コーナーもあり、古い電話機で話すこともできます。

当時、交換手は若い女性が多く花形の職業でした。2階には彼女たちのための部屋や3交代勤務の時使う仮眠室もあり、天井は漆喰で優雅に作られています。

1階は一般開放されており、自由に見学ができます。

約1時間30分の案内ですが、身近でいて興味深い内容であっという間でした。

現代社会に欠かせないデジタル、通信の原点である電信・電話の過去を語る貴重な歴史的遺産です。機会があれば観光ボランティアガイドとして紹介したいと思っています。