鷗外さんの小倉日記㊸一人目の友•福間博

(十月)

四日。赤間關に至り、要塞砲兵舎を視る。

五日。又赤間關に至り、要塞病院を視、勝田少將を訪うて返る。

福岡、熊本、久留米から帰る早々、4日、5日と下関要塞司令部に出かけています。下関市になったのは明治35年ですから、当時は赤間関市です。そのため「赤間関に至り」、要塞砲兵舎を視察したとなります。

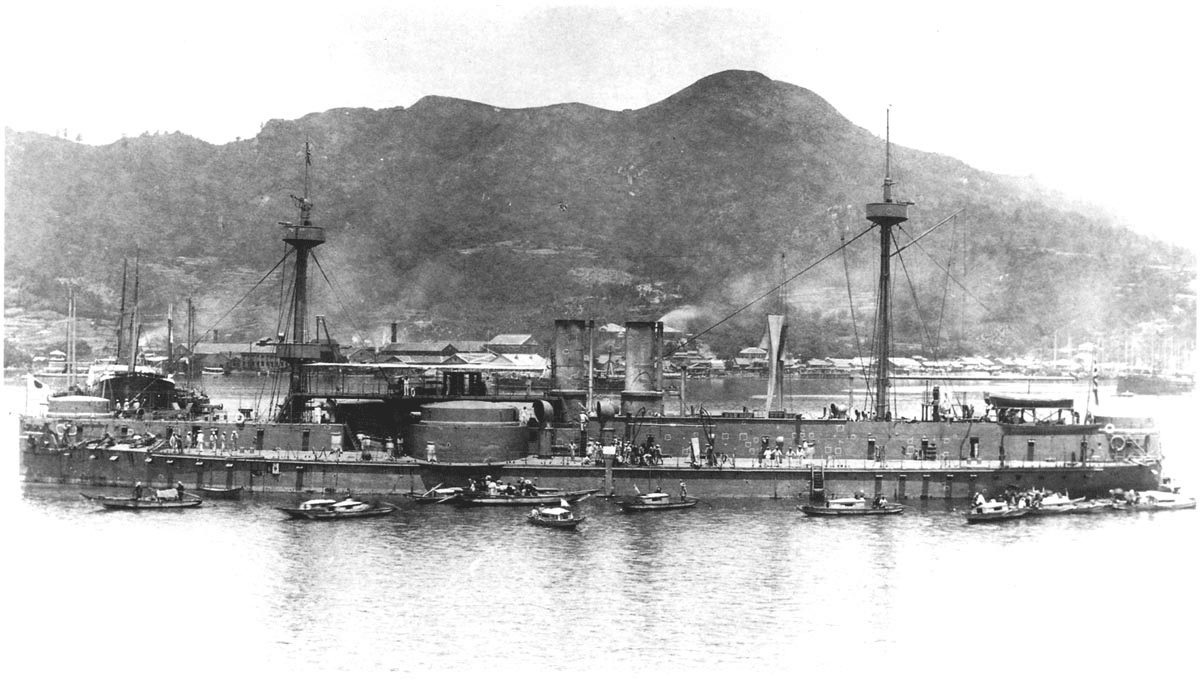

1886(明治19)年10月、陸軍省は臨時砲台建築部をおき、西日本方面では、特に関門地区防衛のため砲台などの要塞施設が構築されました。同年、日本を訪問した清国北洋艦隊の「定遠」「鎮遠」等の巨大戦艦の脅威に対抗するためです。1890(明治23)年、要塞砲兵大隊の設置が決まると(現下関市)貴船町一帯に兵舎、将校集会所、上田中に弾薬庫、軍馬舎、練兵場ができ26年には大体完備しました。

5日も赤間関(下関)の要塞病院に行きました。9月13日に勝田少将は馬から落ちて怪我をして要塞病院に入院していました。まだ入院していたのか、再び見舞ったようです。

八日。日曜日なり。晴雨定まらず。その狀やゝしぐれめきたり。井上中将の爲めに豊前國遠賀郡尚武會を開くを祝する辭を作る。 麻生札幌麥酒十二瓶を贈りて潤筆錢に充つ。

十日。僦房主人宇佐美氏の一女結核を病みて歿す。金を贈りて香華料となす。 金子來りて審美綱領正誤の艸本成るを告ぐ。予が囑に依りて作れるなり。夜吉田の感冒して臥したるを訪ふ。

8日。日曜日、晴れか雨かはっきりせず変わりやすい時雨のような天気。井上中将(師団長)のため豊前国遠賀郡尚武会開催の祝辞を作成した。

尚武会とは日清戦争の頃から県や郡を単位に結成されていた在郷軍人の組織です。

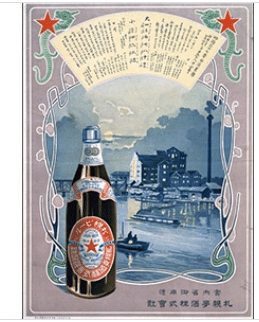

福岡日日新聞小倉支局長の麻生作男が札幌麦酒12本を原稿の礼として持ってきました。「我をして九州の富人たらしめば」の潤筆銭、原稿の謝礼です。

札幌ビールといえば、かつて門司(大里)で造っていましたので、九州の方にはおなじみですが、門司で帝国麦酒がサクラビールを作り始めたのは1913(大正)2年、明治32年ではまだ東京工場もないので札幌で醸造したものが送られてきたのでしょう。サッポロになるのは、戦後ずっとあとです。

当時のビールの値段は大瓶1本19銭、

当時、小学校の教員やお巡りさんの初任給は月に8~9円ぐらい。 一人前の大工さんや工場のベテラン技術者で月20円ぐらいだったようです。物の値段の換算は難しいですが、個人所得を考えると、ビールはまだまだかなり高価な飲み物です。

10日。借家の大家、宇佐美の娘が結核で亡くなったので香典を包んだ。

このころは結核で亡くなる人が多く、明治32年の10万人当たり死亡率は155.7(厚生労働省統計)で死因の1位です。

ちなみに1950年までは1位は結核でしたが、1951~81年は脳血管疾患。1981年以降は、がんが1位です。

美以(メソジスト)教会牧師の金子卯吉(白夢)が訪れ「審美綱領」正誤作成の下書きが出来たことを知らせました。鷗外さんが委嘱されて作ったものです。

夜、部下の軍医・吉田(成太郎)が感冒で寝込んでいるのを見舞った。

十二日。公退後一客に接す。福間氏、名は博。石見國安濃郡刺鹿村の人。明治八年五月二十二日生る。

卒然予に語りて曰く。會て東京に在りて先生の教を承けんと欲す。 先生の事多きを知るを以て敢て請はず。今先生僻境に在り。必ずや多少の閑暇あらん。幸に我に獨逸文學の蘊奥を授けよ。此數百里の行をして徒勞に歸せしむること勿れと。予聞きて半信半疑し、試みに坐右の獨逸書を披きて讀ましむるに、誦讀翻譯、百に一失なし。 乃ち允して毎夕一時間來りて疑を質さしむ。晩に又一客あり。竹森善太郎と云ふ。自ら稱す、會て明治二十七八年の役に從ひて、軍夫の百人長となり、第二軍々醫部に隷す。今筑紫郡の山中に住めり。予の書を得て居室に遍せんと欲すと。絹素を留めて去る。未醬一樽東京より至る。

10月12日。公務が終わった後、突然、一人の客が訪ねてきた。名は福間博、石見国安濃郡刺鹿村(さつかむら)の人、明治8年5月2日生まれの24歳。刺鹿村は島根県安濃郡にあった村。現在の大田市の一部にあたります。福間博が鷗外さん宅を訪れて、「東京にいるときから先生から教えを受けたいと思っていたが、お忙しいようなので先生の教えを受けたいなどといえなかった。今は東京から遠く離れた土地に異動となり少しはお時間があるでしょうからぜひドイツ文学の奥義を教えて欲しい。こんな遠くまでやってきたのだから無碍に断ったりはしないでほしい」と頼んだ。教えを請う24歳の学生にしては、なんかちょっと態度が横柄で厚かましい感じですね。その様子に鴎外さんは「ちょっとおかしいのではあるまいか・・・」と思ったようですが、試しにその辺にあったドイツ語の本を読ませると、百に一つの誤りもないという実力であり、それで毎日1時間、ドイツ語を教えることになりました。

福間はのちに鷗外さんの世話で、山口高校の教職を得ますが、鷗外さんが東京に転任するにあたりその職を辞して上京、鷗外さん宅近くに住んでいました。そして明治38年4月から明治45年2月に病死するまで、第一高等学校教授として教鞭をとり、芥川龍之介や菊池寛もその授業を受けています。やたらと文法にうるさいドイツ語教師だったようです。

夜、もう一人の客が訪ねて来た。竹森善太郎という。彼のいうところによると、明治二十七八年の役(日清戦争)に従軍し軍夫の百人長となって第二軍軍医部に所属していました。現在は筑紫郡の山中に住んでいますが、鷗外さんの書を貰って居室に掛けたいと思いますので、とまだ染めていない白絹を置いて帰って行った。東京から味噌一樽が届いた。

日清戦争でも日本軍は多くの軍夫(軍隊に所属して雑役等をする人夫)を同行させ、荷物の運搬などさせていました。日本で集められて戦場に赴いた軍夫のほか、戦場となった朝鮮で集められた現地の軍夫も多くいました。戦場での厳しい状況に耐えられず、逃亡する人々も続発したといわれています。

十三日。北方の砲兵營を視る。歸途小倉衞戍病院分舎に至りて楠瀬楠彦の病を問ふ。楠瀬は台灣より歸れる軍醫にして、肝炎を患ふるものなり。田中榮秀の書至る。龜井氏貸費生を銓考せんことを求むるなり。候補者を橋本昌矣となす。現に高等校生徒たり。其父嘗て龜井氏の家扶たりきと云ふ。

13日。(小倉南区)北方の砲兵部隊の施設を視察、帰り道、小倉衛戍病院分院に行き、楠瀬楠彦の病気を看た。楠瀬は台湾より帰った軍医で肝炎を患っている。(島根出身で明治初め太政官に勤めていた)田中栄秀から書状が来た。亀井氏貸費生の選考を依頼してきたものだ。候補は橋本昌矣となっている。現在は高校生で、父親は亀井氏の執事だという。

明治に入って、版籍奉還で旧領を失った大名は、石高の10分の1に当たる家禄(かろく:現在の給料)が与えられました。それを産業振興に使ったり、家来の師弟の奨学金にする例が多くあります。

鷗外さんの出身地、津和野・亀井氏も旧領内の有数な師弟に奨学金を与えていました。1898年、亀井伯爵家の貸費学生の選考委員に鷗外さんはなっていたのです。

十四日。少將山内長人を偕行社に宴す。

十五日。日曜日なり。爽旦雨ふり出で、漸く甚しきに至る。神保の書至る。九月十九日發する所なり。即ち中秋の節なり。詩あり。題して中秋無月重用前韻と云ふ。漢水蕭々雨未収。蒼溜聲裏入中秋。 天心無月却還好。去向華胥

自在遊。又河瀬如侗といふもの、次韻とあり。滴々檐溜雨未収。歸來況又更悲秋。 頑雲今夜遮明月。獨對清樽感昔遊。別に俳諧歌仙一卷あれども略す。書中に云ふ。漢口に屯營あり。豕をふ草寮の如し。而るに士卒病ます。怪むべしと。

午後雨霽る。婢報じて曰く。一大蝦蟇あり。玄關の上に蹲ること既に三時間。これを逐へども去らすと。予の曰く。明日大風あるべし。蛇蝦蟇の類室に入るは、氣壓の變に感ずるなりと。

14日。旧幕臣で憲兵司令部司令官(明治33年の職員録)山内長人少将を接待した。山内はのちに貴族院議員、男爵になります。

15日。日曜日。明るい朝、雨が降り始め、しばらくして激しくなる。

神保濤次郎から書状。差出日は9月19日。ちょうど中秋の節である。詩が書かれていた。

題して「中秋無月重用前韻」。長江の支流、漢水は雨が降り続き中秋の月が見られない、と嘆いた漢詩である。

また、別に俳句、歌仙もあるが省略した。

この書状に、漢口(現在の武漢の一部)に兵舎があるが、豚小屋のように汚いのに士官や兵隊は病気もしない、実に不思議だ、ともあった。

午後になって雨は上がったが、下女が知らせて言うには、一匹の大きなガマが玄関汚の上にうずくまって3時間にもなる。これを追い払おうとするが一向に出て行かない。

(鷗外さんは)明日は大風になる、蛇やガマのたぐいは気圧の変化がわかるものだ、と。

昔から、天気と動物の行動について、言い伝えが残っています。例えば

・カエルが方々で鳴きはじめると雨になる。

・道にアリの行列がつづくと天気が変わる。

・ブユ(ブヨ)が群がるときは雨。

・ツバメが低く飛ぶときは雨になる。

・トビが輪を描いて飛ぶと雨が降る。

・魚が水面に跳ねるときは雨か風。

・ネコが顔を洗うと天気が変わる。

など、まだまだたくさんあります。

※参考 北九州鷗外記念会 鷗外逍遥 中東地区町づくり協議会 思い出写真館下関 長野市誌

#下関要塞司令部 #赤間関 #清国北洋艦隊 #尚武会 #福岡日日新聞 #札幌麦酒 #帝国麦酒 #サクラビール #結核 #メソジスト教会 #金子白夢 #福間博 #明治二十七八年の役 #山内長人 #漢口