NotebookL⑦ 学校でもし事故が発生したら、、、

学校での事故発生時における初動対応の重要性は、改めて強調するまでもありません。各学校では、危機管理マニュアルが整備され、いざという時のための準備がなされています。

AIを活用した場合の可能性について考えてみましょう。具体的には、NotebookLMに学校の危機管理マニュアルを読み込ませることで、事故発生時にマニュアルに基づいた適切な対応ステップを、状況に応じて提案することができるかもしれません。

期待される効果として、以下が考えられます。

迅速な対応:人間の判断よりも素早く、マニュアルに沿った適切な手順を提示できる可能性があります。

教職員の負担軽減:事故発生時の混乱の中でも、AIが一部の業務を担うことで、教職員はより冷静な判断に注力できます。

NotebookLMには、生徒指導提要、危機管理マニュアル、いじめ関連の通知や法令などを読み込ませています。以下、具体的な活用例を紹介します。

ケース1 LINEトラブル

NotebookLMへの事例(創作です)を含むプロンプトは以下の通りです。

8月の始業式に6年生の保護者から『娘がLINEのトラブルで学校に行きたくないと言っている。これから修学旅行も控えているのに、どうしてくれるのか。このまま不登校になったら学校の責任だ』と、かなり感情的な連絡の電話が担任に入った。このような事態が起きた時の初期対応と解決までの道筋について、校内のそれぞれの立場における対応と留意点をテーブルにしてほしい。12月までの解決を図りたい。解決までのステップを例示してほしい。

結果は画像で紹介します。

特筆すべき点として、担任の初動対応で「事実関係を確認し、学校として対応することを伝え、安心させる」という指示や、「記録は客観的な事実のみを記載し、個人的な意見や感想は記入しない」という留意点が挙げられており、的確な指導原則を示しています。

ケース2 調理実習での食中毒

2つ目のケースです。NotebookLMへの事例(創作です)を含むプロンプトは以下の通りです。

10月の中旬、3年生が自分たちの畑で収穫したじゃがいもを自校の家庭科室で調理して、給食以外の時間に食べたところ、帰宅後の複数の児童から嘔吐や発熱など食中毒の症状が見られた。校内のそれぞれの立場における対応と留意点をテーブルにしてほしい。できるだけ迅速に事態を収拾したい。解決までのステップを例示してほしい。

先ほど同様に結果は画像で。

注目すべき点として、学年主任の対応に「担任へのサポート:担任が一人で抱え込まないように、精神的なサポートや情報提供などを行う」という配慮や、「再発防止に向けた研修会を実施する」という対策が含まれています。

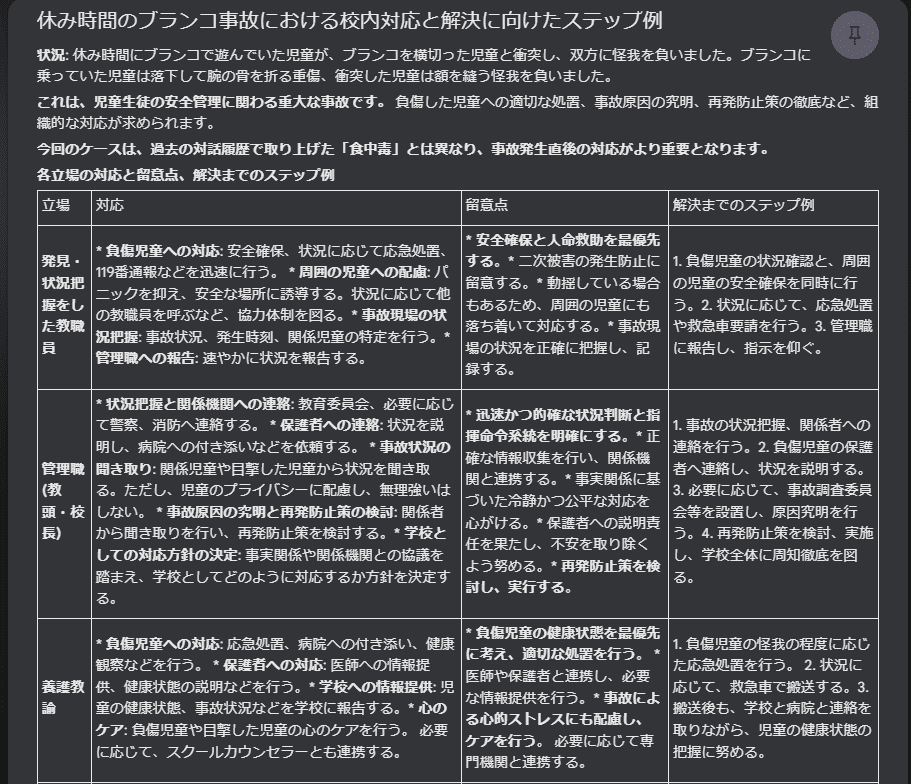

ケース3 ブランコでの大けが(関係児童2名)

最後のケースです。NotebookLMへの事例(創作です)を含むプロンプトは以下の通りです。

休み時間にブランコで遊んでいた児童がブランコを横切った児童と衝突した。乗っていた児童はブランコから落下して腕の骨を折る大きなケガを負った。衝突した児童はブランコが頭にあたり額を縫うケガを負った。校内のそれぞれの立場における対応と留意点をテーブルにして、解決までのステップを例示してほしい。

これも画像で出力結果をご覧ください。

発見者の「事故現場の状況を正確に把握し、記録する」という対応や、管理職の「迅速かつ的確な状況判断と指揮命令系統を明確にする」「正確な情報収集を行い、関係機関と連携する」という留意点は、事故対応の要点を押さえています。

おわりに

NotebookLMの特長は、ユーザー固有の情報をソースとして回答を生成できる点です。法令やステップの変更があった場合も、新しい情報を読み込ませることで即座に対応できます。これは学校の業務効率化に大きな可能性を秘めています。

ただし、効果的な活用のためには、用途の明確化と適切な問いかけ方が重要です。プロンプトエンジニアリングを含む効果的な活用方法について、教職員間で情報共有できる機会があれば有益だと考えられます。