ケアプランデータ連携システム導入が、なぜ進まないのか

こんにちは、山田方式ケアプラン構造こと、山田準一です。

前号(2025.1.5発)都道府県ケアプランデータ連携システム導入ランキング2024を発表しました。

導入数・率が予想以上に少なかったというか僅少。

なぜ、こんなにケアプランデータ連携システムの導入が進まないのかを調査・作成しながら思ったことを書きます。

衝撃の導入率

導入率:福祉用具貸与事業所10%(暫定)、居宅介護支援事業所6%、通所介護・地域密着型通所介護事業所2.5%、訪問介護事業所2%

調査・作成しながら福祉用具貸与事業所が多く、訪問介護事業所が少ないと思いました。

ランキング上位は、当たり前かもしれませんが、人口が多い東京都、大阪府、神奈川県、愛知県。

参考までに、病院数と介護施設数は西高東低(西日本は、病院・医療機関と介護施設・事業所が、東日本より多い)。

通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護のトップ3

多くの居宅介護支援事業所で、利用している通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護での導入数も見てみました。

通所リハビリテーション事業所

第1位愛知県22か所、第2位大阪府・東京都16か所、第3位北海道15か所。

訪問リハビリテーション事業所

第1位愛知県13か所、第2位北海道12か所、第3位兵庫県11か所。

訪問入浴介護事業所

第1位福井県5か所、第2位静岡県4か所、第3位岩手県・神奈川県・京都府3か所。

導入・活用し成果を出している事業所

ケアプランデータ連携システムを導入・使用して成果をだしている居宅介護支援事業所があります。是非とも参考にしてください。

現場の介護支援専門員からの嘆き

実績(紙や郵便)の仕分け作業に苦労している現場の介護支援専門員の声と

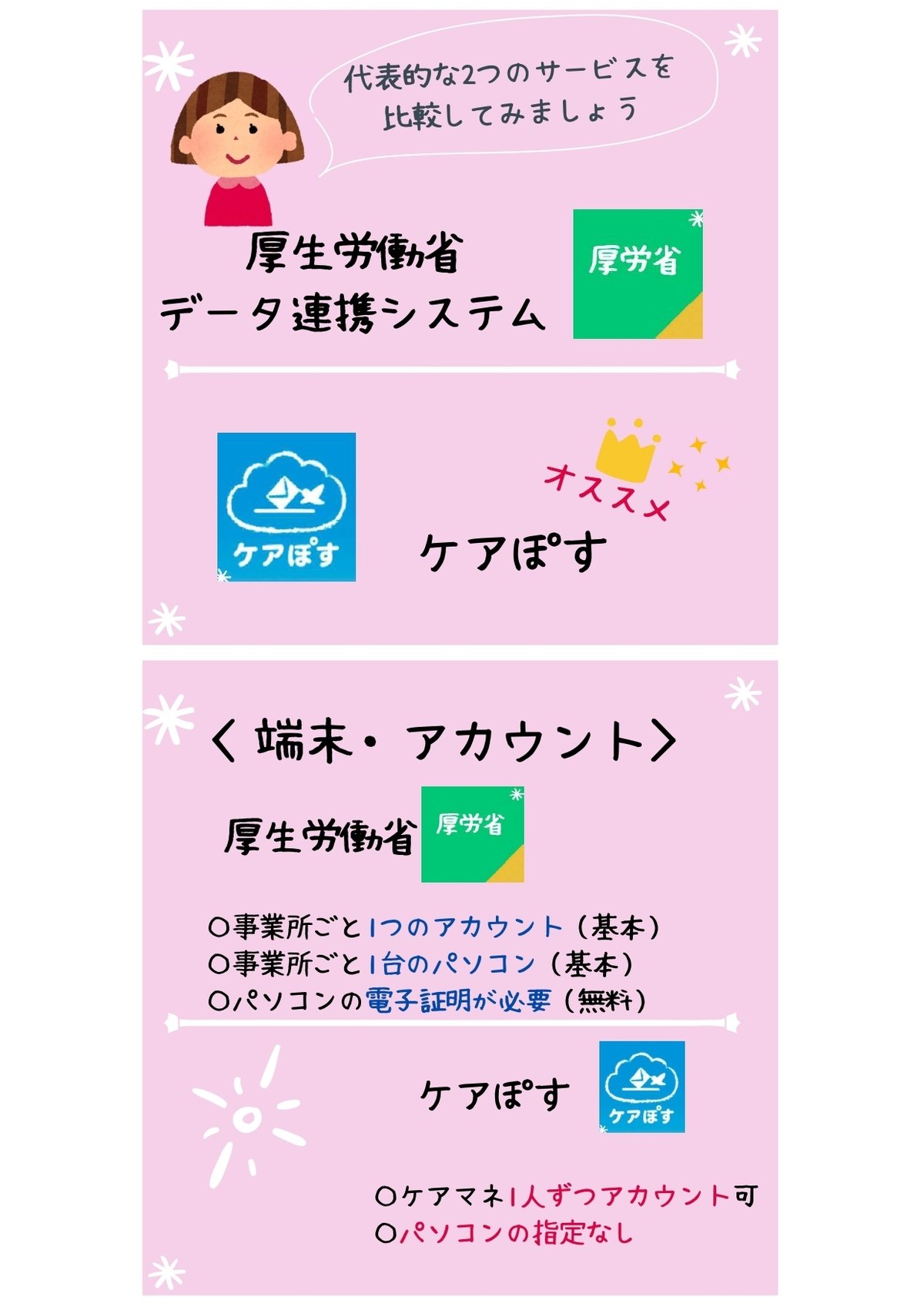

国保中央会製以外のケアプランデータ連携システム「ケアぽす」も普及活動している介護支援専門員などの動向です。

導入数・率が少ない原因と理由

なぜ「導入数が増えないのか導入しないのか」の原因と理由は、現場の介護支援専門員と従事者が一番解っていると思いますので、ここではあまり深めませんが、

大雑把に言うと

①手が汚れる職種・業種では、IT・ICTより紙・手書きが手っ取り早い。

②従事者自身の高齢化により、今までのやり方に慣れ過ぎていて不便を感じていない。

③従事者自身がプライベート・日常生活でもEメール使用や電子手続きなどをしたことがない。スマホは電話・通話ぐらいの使用、LINEは友だちや家族間での連絡程度の使用なので、それ以上の使用方法の経験がないし知らない。

参考記事↓

二番煎じ

国保中央会製ケアプランデータ連携システムの2023年春リリース前に

介護請求ソフト社・株式会社グットツリーが、ケアプラン・提供票データ連携システム「ケアぽす」を稼働していました(下記サイト)。

国保中央会製との違い

最後に(行政への応援)

正直、国保中央会製ケアプランデータ連携システムの導入は、なかなか進まないと思います。私山田が生きている間は、導入率や使用率が80%まで増えることも難しいと思います。

導入率や使用率を増やす1つの近道はショック療法です。例えば、ケアプランデータ連携システム未使用減算の導入(全サービス対象)。ケアプランデータ連携システムを使わないと減算が適用される。居宅介護支援事業所のみではなく、対象となる全てのサービス種別で減算が適用される。利用者全員について所定単位数から減算する。

介護事業者・所は、情報弱者が多いです。未だに保険者・自治体から郵便で届く通知文でしか情報を得ていない介護保険事業者・所もあります。

国保中央会製ケアプランデータ連携システムは使い勝手が悪いなど課題があるようですが、厚生労働省が介護業界の事務効率化に取り組みました。

各保険者・自治体は、ローカル介護報酬算定や運営基準の取り締まり説明、指導講習だけではなく、介護保険事業者・所へケアプランデータ連携システムの広報や案内をしてはどうかと思います。

国民のために

実績事務作業が効率化されると、介護支援専門員と従事者はもっとご利用者支援ができます。最後まで読んでいただいた厚生労働省担当局・課、保険者・自治体の方々、国民の利益になるよう一緒に頑張りましょう。

仕事依頼はこちらまで

公式アカウント

いいね、フォローもお願いします

ハッピーな配信しています

いいなと思ったら応援しよう!