僕の記憶の中で

ワーニング!これはフィクションで、妄想で、推しメンの写真集の感想で、私の勝手な解釈です!よしなに!

一日目

「私たちさ、別れようと思うんだ。」

彼女は真っ直ぐ僕を見ながらはっきりとした声で言った。少し微笑んでいるが、彼女の目は真剣で、冗談ではないことがわかる。

え、本当に?心の中で叫んだ。

青天の霹靂。

僕らの乗る便が欠航になってしまうんじゃないかと思うほどの大きな雷が鳴り響いたが、僕の胸中の話なので、通常通り運行するだろう。

出国手続を済ませ、あとは二泊三日の旅行に向かう飛行機に乗るだけという状況で、別れ話をされた人間は僕だけなんじゃなかろうか。

「え、じゃあタヒチは?」

僕はなんとか声を絞り出した。

「もちろん、行くよ!」

彼女は安心してよと言わんばかりに満面の笑みで言う。

「最後の思い出作りだよ!」

僕は全てをひっくるめて「なんで?」と聞こうとしたが、搭乗案内に遮られ、何も言えないまま飛行機に乗り込んだ。

この飛行機はタヒチに向かう。

機内では二人掛けの席で彼女が窓際に座る。窓の外は真っ暗で赤い誘導灯だけが点滅していた。窓に反射する彼女と目があったので、前を向く。

「楽しみだねぇ」と彼女は呑気に言うが、僕はそれどころじゃないので無視する。彼女は少し寂しそうな顔をして、それ以降言葉を発さなかった。

彼女はいつもわがままだ。八年前に出会った当初は苗字で呼べと言うから苗字をもじったあだ名で呼んでいたら、次は名前を乱暴に呼び捨てされたいと言う。名前を乱暴に呼び捨てするのに慣れてきたと思えば、どうやら今はちゃん付けでプリンセスのように呼んでほしいらしい。好きな色だってコロコロ変わるからプレゼント選びが大変だ。髪型もよく変わる。ポニテの女王として君臨し、長らく世界に平和をもたらしていたのに、急にバッサリ髪を切ってきた時には驚いた。とても似合っていたけれど、心の準備が間に合わない。この後急にロングにするような予感もする。

彼女は「やりたいことは全部やりたい」が口癖だ。だから彼女の気分で突拍子のないことをして周囲を驚かせるが、それに振り回されるのがなんだかんだ言って僕は好きだった。しかし、今回に関しては振り回されるで済まされる話ではない。全てが終わってしまう。だが彼女の話ぶり、表情からは長い時間悩み続けた上での決心であることが読み取られ、一時の感情によるものではないことがわかる。だからこそもう何を言っても覆らないような気がする。彼女の中では決定事項なのだ。

…なにも付き合って五周年記念のタヒチ旅行の直前に言わなくてもよかったんじゃないか!

事前に相談もなしに。

しかし、思い返せば兆候はあったかもしれない。毎年恒例になっていたクリスマスデートは去年開催されなかったし、数年前から日課になっていた電話も最近はだいぶ減った気がする。

隣に座っている彼女を見る。僕の気も知らないで、呑気に寝ているようだ。彼女の小さい顔には大きすぎるアイマスクをつけていて、口は半開きだ。

くそ、かわいいな。

おそらくもう彼女の決心が揺らぐことはないだろう。ならば僕も覚悟を決めよう。このタヒチ旅行で彼女への気持ちの整理をつけようではないか。

彼女との五年間で僕もポジティブになった気がする。

タヒチ島に着いた。フランス領ポリネシアで最大の島である。公用語はタヒチ語とフランス語だが、僕は英語と大学の第二言語で齧ったフランス語でなんとかするつもりである。’’J'ai dix-neuf ans.’’だけ発音よく言えるのが特技だ。今は24歳だが。彼女は日本語一筋なので基本的に僕任せである。

フライトは11時間あったが、僕は結局一睡もできなかった。タヒチと日本の時差は19時間あるので、タヒチは昼過ぎだった。軽く昼食をとり、フェリーに乗ってモレーア島に向かった。彼女は弾けた笑顔ではしゃいでいて楽しそうだ。僕も楽しもうと切り替えて、一緒にはしゃいだ。

30分ほどでモレーア島に着いた。まず宿に向かう。僕たちが泊まるのは南国のリゾートでよくある、水上コテージだ。宿から車での送迎があったので、ドライバーに歓迎してもらい、それに乗り込む。車から見えるタヒチを堪能していると、あっという間にコテージに着いた。二人では持て余してしまうほどの広さで、南国風と西洋風がミックスしたような内装だった。コテージにはテラスが付いていて、ソファに腰掛けながら太平洋を一望できる。彼女は「こんなの夢みたいじゃない?」と大きな目を輝かせていた。

少し休憩した後、コテージから徒歩圏内にあるショッピングモールに向かった。彼女は日本に帰ったらどうせ使わないであろうサングラスを買って、早速身に付けた。水色のタンクトップにワイドなデニムを履き、小さめのショルダーバッグを引っ提げて濃いめのサングラスをかける彼女はさながらハリウッドのセレブリティのようで少し気圧されたが、こちらに見せるいたずらっ子のような笑顔は紛れもなく彼女のもので、思わずホッとした。

ショッピングモールを後にした僕たちは、夕食まで少し時間があったので、砂浜を散歩することにした。彼女はショッピングモールで買ったパレオを身に付けようとするがなかなかうまくいかず、現地のおば様に手伝ってもらっていた。

パレオは濃いオレンジ色に南国の花々が大きく描かれていて、左肩で結ばれている。頭には赤い花飾りを付けていた。タヒチの民族衣装を身に纏った彼女はとても華やかで、彼女のあどけなさをより一層感じさせる。

「私は形から入るタイプなの」と何も言っていないのに言い訳を口にする。

「よく似合っているよ」と返すとお気に召したようでご機嫌に砂浜を裸足で走っていった。

彼女は砂浜とかなり相性が悪いので、僕は彼女と接触しないように少し離れて歩く。太平洋に沈む夕陽はとても綺麗で、穏やかな気分になれる。涼しくなった風が僕らの間を抜けるが、足にまとわりつく砂はまだ少し温かかった。彼女の小さい足跡をわざと踏んで歩く。歩幅は少し狭い。ふと彼女に目をやる。屈んで何かをしているようだ。近くに行って見下ろすとカタカナで「タヒチ」と書いているのがわかった。「かわいくない?」と得意げに聞くので、「かわいい」と素直に答えた。タヒチの砂浜に日本語でタヒチと書く君は本当に愛おしい。

夕食は宿に併設されたレストランで食べるため、一度部屋に戻って砂を落とした。その間に彼女は黒の大人っぽいワンピースに着替えていた。砂浜での彼女とは打って変わって、上品で妖艶な彼女が顔を出す。

レストランでは現地の料理、所謂タヒチ料理を食べた。フランス料理がベースとなっているが食材は現地の魚や野菜がふんだんの使われていて、とても美味しい。メインは白身魚のムニエルだった。

彼女に味の感想を聞くと、とろんとした顔で「あったかい」と答えた。

コテージに帰ってすぐ猛烈な眠気に襲われ、僕は寝落ちしてしまった。後から聞いたところ、彼女は色とりどりの花々を浮かべたお湯に浸かり、南国の風呂を満喫したらしい。

二日目

朝食はコテージのテラスでとることにした。大きな白いお皿の上にカラフルな南国のフルーツとケチャップのかかったオムレツ、パンケーキが鎮座している。他愛のない会話を交わしながら、彼女はそれらをペロリと平らげた。

食後に僕はコーヒーを、彼女はカフェモカを頼んだ。しかしカフェモカはメニューにないらしい。「じゃあカヘラテを」と彼女は言う。しばらくしてスタッフは白いカップに入ったブラックコーヒーとカフェラテを持って来てくれた。

「まうるーる」

彼女は拙いタヒチ語でありがとうと言った。スタッフは微笑む。通じたみたいだ。

彼女はカフェラテに角砂糖を2つ入れ、よくかき混ぜてから口をつける。小指を少し立てながらカフェラテを優雅に嗜む彼女はさながらプリンセスのようだ。

僕が冷ましながらチビチビ味わっていると、彼女が「ちょっと飲ませて」と言うので渡す。一口飲むと彼女は「よくこんなの飲めるね」とぶっきらぼうに言った。「おいしいよ」と僕は答える。彼女はこの独特な酸味を好まないらしい。

朝食の後、島を少し散策してから水着に着替えてビーチに向かった。張り切ってシュノーケルまで持ってきたのに、彼女は水の中で悠々と泳ぐ魚を見るや否やとても怖がって近づけなくなった。相手のフィールドでは勝てないかららしい。

仕方がないので、ギリギリ人間のフィールドである浅瀬の方で遊ぶことにした。僕は全然平気なので、少しおどかしてやろうと思い近くにいたヤドカリを彼女に投げた。すると彼女は本気で驚いて泣き出してしまった。

「ごめんね」と言うと、彼女は「もう優しくしてあげない!」怒りながら叫んだ。

「もう電車も調べない」と続ける。彼女にとっては乗り換えの電車を調べてあげることが優しさの基準らしい。

遊ぶ雰囲気ではなくなってしまったので、僕たちはコテージに帰った。

部屋に戻ると、彼女は僕に一瞥もくれずにベッドに飛び込んだ。無言の時間が流れる。彼女を怒らせてしまった。彼女は怒ると喋らなくなる。優雅な水上コテージに二人っきり、険悪な空気が漂う。雰囲気に耐えきれなくなった僕は寝室を出てテラスのソファに腰をかけた。

視界の全てを太平洋と青空が独占している。その贅沢な景色を眺めながら物思いに耽る。少しからかうだけのつもりだったが、泣くほど驚くとは予想外だった。申し訳ないと思いながらも、泣きながら怒る彼女がとても可愛かったなと反芻する。水着もよく似合っていた。この旅行が決まってから、今日のためにジムに通って身体を磨いたらしい。くびれを強調するために肩周りを特に鍛えたらしく、メリハリのある優美な曲線がその努力を物語っていた。彼女の初めて見る全身の輪郭が目に焼き付いて離れない。もっと称賛の言葉をかければよかったのに、照れてあまり褒められなかったことが非常に悔やまれる。それどころか彼女を怒らせてしまった。考えれば考えるほど自分に腹が立ってきた。改めて彼女に謝ろうと意を決して部屋に戻ると、室内着を纏った彼女がベッドで熟睡していた。起きたらちゃんと謝ろう。美しい寝顔を眺めながら呟いた。

彼女に名前を呼ばれて、目を覚ます。どうやら僕も寝てしまっていたらしい。

外に目をやると、太陽が沈みかけていた。少々寝過ぎてしまったようだ。飛行機で一睡もできなかった弊害である。ディナーの予約の時間が近づいていた。

彼女は僕より少し先に起きたようで、もう外に出る準備を完了させていた。急いで支度し、レストランに向かった。

相も変わらず、無言の時間が続く。

彼女は髪を後ろで一つに結び、赤いノースリーブのワンピースを着ていた。身体のラインを隠す細身のワンピースが、かえって彼女のスタイルの良さを際立たせる。六角柱の形をしたショルダーバッグがいいアクセントだ。

だが見惚れている場合じゃない。

「海では本当にごめん」

彼女の横顔を見ながら謝ったが、彼女は無表情で反応はない。まだ怒っているのだろうか。このままでは気まずいディナーになってしまう。五周年を記念して島一番のレストランを予約したのに。うなだれていると、彼女は「あれ」と指をさしながら言った。

「あれが食べたい」

指をさす方を見ると老夫婦が海の家と屋台の中間のような場所で、生クリームの乗ったクレープのような何かを食べていた。

「これからディナーだよ」と僕が止めようとするも、「食べたいの。ディナーまでは少し時間があるじゃん」と言って聞かない。

仕方がないので「僕は食べないよ」とささやかな抵抗を口にしながら、お金を払った。

赤いシートが引かれたテーブルで、プラスチックの赤い椅子に座りながらクレープのような何かを頬張る。僕は向かいに座って頬杖をつきながらそれを眺めていた。

「どう?」と僕が訊ねると、「おいしい!」と笑顔で答えてくれた。

どうやら機嫌は治ったらしい。

僕の脳内で渦巻いていた不安は解消されたが、彼女はディナーを食べられるのだろうかという新たな心配が生まれる。

サプライズでケーキもあるのだけれど。

心配は杞憂だった。彼女は元大食い女王の元ふぬけOLが一目置くほどの大食いであることを失念していた。出てくる料理をどれもこれも美味しそうに食べていて、見ているこちらが幸せな気持ちになった。

味の感想こそ「あったかいです」としか聞けなかったが。

サプライズのケーキはとても喜んでくれた。

けれど、ケーキを平らげた後彼女が「これが最後のディナーだね」なんて言うので僕の気持ちは急転直下する。

「最後なんて言わないで」と感情を堪えながら返したが、彼女はそれ以降何も言ってはくれない。

帰り道もお互いに声を発さなかった。

コテージについて早々彼女が「シャワー浴びてくるね」と優しい声で言い、バスルームに入っていった。

しばらくすると、絶えず聴こえる細波の音にシャワーの音が混じるのがわかった。

間接照明だけの部屋でソファに座り、真っ暗な太平洋を眺めながら耳に入ってくる音に集中していると、気分が落ち着いてきた。

冷静になると反省が始まる。

彼女はいつも通り過ごそうとしているのに、僕はすぐ感情的になってしまう。

彼女との時間を楽しむと決めたのに。

このままじゃいけない。

最後なのだから、最後だからこそ、一瞬一瞬をいつも通り過ごそう。

気持ちを切り替えたところで、シャワーの音が止んだ。少しの時が経って、背後からバスルームのドアが開く音が聞こえる。

彼女が僕の名前を呼んだ。

振り返ると、そこには下着姿の彼女が立っていた。

薄暗い部屋の中で最小限の白い生地が際立ち、昼間にも見た曲線にまた違った印象を与える。身体の所々に水滴が残っていて、毛先が少し濡れていた。

彼女は無表情で僕を見つめたまま動かない。僕は自分の意思とは裏腹に、目を離せずにいる。血液が頭に集まって熱くなるのと同時に、様々な感情が込み上げてくる。

すぐに自分を制御できなくなり、僕は叫んだ。

「僕をからかうのはやめてくれ!」

我慢しようとしていたのに。最後の時間をいつも通り過ごそう決めたのに。

「からかってないよ」

彼女は優しい口調で言う。

「なんで旅行の直前で別れるって言ったんだよ!なんで別れるのに旅行に来たんだよ!なんで…」

言葉につまる。

彼女はゆっくり近づいてきて、僕の膝に手を置き、僕の顔を見る。彼女の大きな瞳に吸い込まれそうになり、思わず目を逸らす。

「…私のことをね、覚えていて欲しかったんだ」

彼女はゆっくり口を開いた。

「私と離れても、私のことを忘れないように、君の記憶の中で、私が一生居続けられるように」

声が震えている。

彼女を見ると、大きな瞳に透き通った涙を浮かべていた。

「ごめんね。ごめんね。」

彼女は大粒の涙を流しながら声を絞り出した。

君はわがままだ。

わがままで、自分勝手で、気分屋で、君はいつも僕を振り回す。

でも、君は美しい。

彼女は僕の首に手を回し、肩の上にあごを乗せながら泣いた。彼女に触れている耳で直接彼女の泣き声を聞いていると、僕も涙が止まらなかった。

三日目

朝食は昨日と同じものだった。テラスから見える大海原は白く輝いている。寝起きの彼女は目を赤く腫らしていて、心なしか元気がなさそうに見える。僕が「目、赤いよ」と言うと、「君もね」と言って微笑む。

彼女はダボダボの白いシャツを着ている。どう見ても僕のものだった。僕が寝ているうちに勝手に着たらしい。

食べ終わって僕が席を立とうとすると、「重い女でごめんね」と彼女はバツが悪そうな笑顔で言った。

「僕も負けてないよ」

僕はできるだけの笑顔で返した。

今日が最終日。

昼には帰りのフェリーに乗らなければならないので、早めにコテージを発ち、パイナップル畑へ向かった。

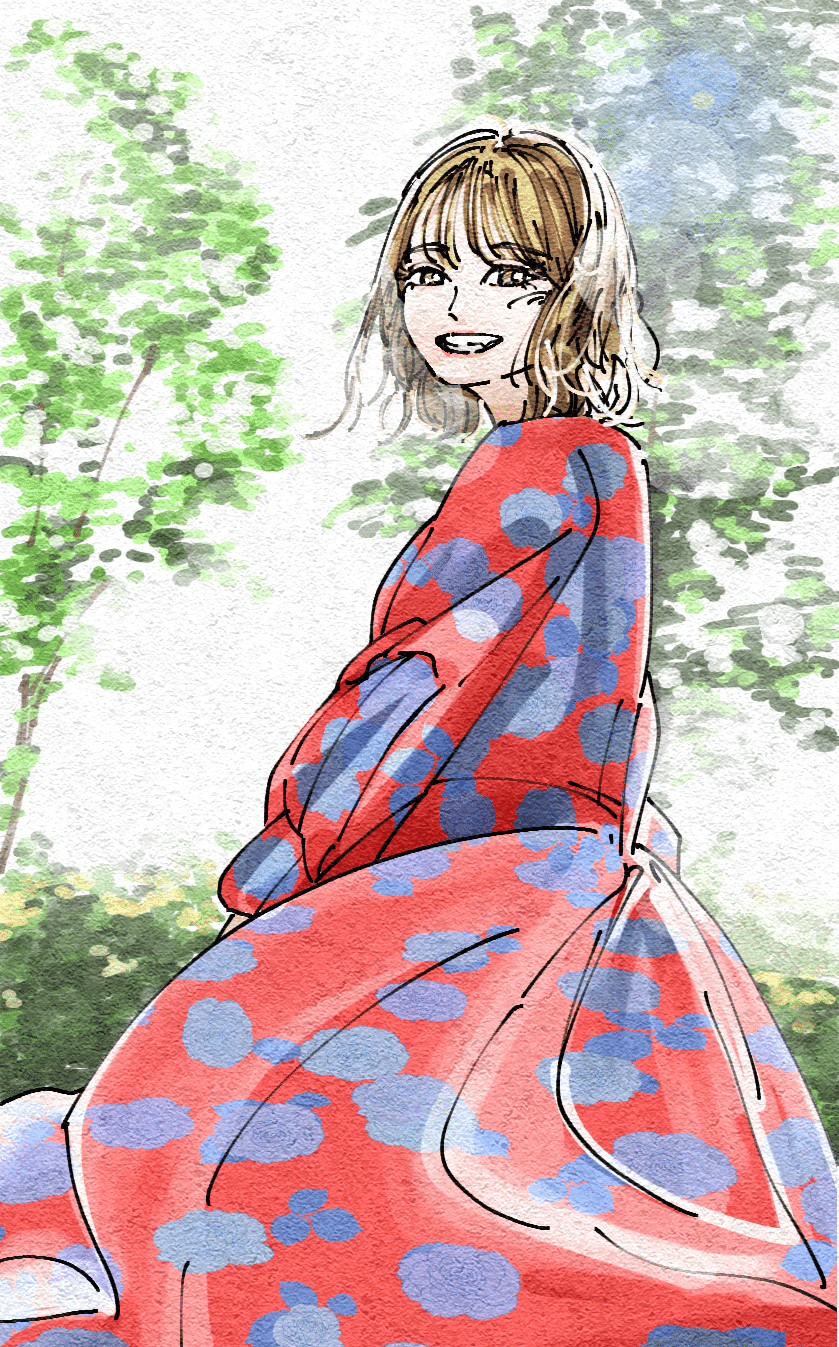

彼女は胸元の開いた白いノースリーブにデニムのショートパンツを履いていて、上から赤地に青い花柄のロングシャツを羽織っている。赤と青は彼女の最新の好きな組み合わせである。髪は少し巻いたようで、時折シャツと共にふわりと靡く。それが僕の目には少し儚く映った。

パイナップル畑へ続く農道は日本ではあまり見ない広葉樹がかなりの濃度で生い茂っており、所々ヤシの木がそびえ立っている。遠くには険しい山々が続いており、少し白みがかった遠景がタヒチの自然の雄大さを感じさせる。彼女は僕に荷物を持たせて、先の方を歩いていた。もういつもの彼女に戻っていて、体を左右に揺らしながら楽しそうに歩いている。

「とんびとんびとんび!」

彼女は突然上空を指をさしながら叫んだ。絶対にとんびではないだろうと考えながら指が示す方向を見るが、鳥らしきものはいない。「あー、いっちゃった」と彼女は呟き、何もない青空を見つめていた。

彼女は時折、遠くを眺めながら何か思い詰めた表情を見せる。これまでのことを思い出しているのだろうか、それともこれからのことを考えているのだろうか、僕にはわからなくて寂しい気持ちになる。

僕の視線に気づくと彼女は僕の方を見て、何事もなかったように微笑んだ。

農道を抜けると、深い森に囲まれた中パイナップル畑が広がっていた。

パイナップルは何十もの列になって規則的に生えており、ずっと奥まで続いている。

鋭い葉が四方八方に伸びており、中央にはスーパーでよく見る形の実が取ってつけたかのように成っていた。彼女は両手を横に伸ばしながらパイナップルの間をすり抜けて歩く。時折足にパイナップルの葉が突き刺さるようで、「いて、いて」と呟く。それがなんだか可笑しくて、僕が思わず失笑すると彼女も釣られて大きく口を開けて笑った。

パイナップル畑を後にして、先程通った農道を引き返す。

これからタクシーに乗ってフェリーに向かい、飛行機で日本に帰る。

行きと同じように彼女は少し先を歩くが、その距離がさっきよりも遠く感じる。

本当に終わってしまう。彼女と離れて、お互いは別々の道へと進む。もう二度と会えないかもしれない。

僕が俯いて何も言えないでいると、彼女は振り返り僕の名前を呼び、満面の笑顔で言った。

「今まで本当にありがとう!君と過ごせて幸せだったよ!最後に一緒にタヒチに来られて良かった!」

彼女のとびっきりの笑顔は少し儚げで、その笑顔を見ていると彼女との思い出が刹那に蘇った。

八年前に出会った君はあどけない高校生で、自分に自信がなくて、よく泣いていた。虫を食べて、演技で大声が出せなくて、本気じゃないと言われて、泣いていた。

けれど熱い心を持っていて、努力家で、なんでもひたむきに頑張る、そんな君を僕は好きになった。

それから大人になった君は強く、前向きな女性になって、よく笑うようになった。

おバカと言われても、贔屓されなくても、親知らずを抜いて頬が膨れ上がっても、声を出さずに大きな口を開けて笑っていたね。

君のその笑顔をみて、僕も笑顔になれたし、辛い時も乗り越えてこれた。

彼女は八年前に出会ってから今まで、たくさんの幸せを僕にくれていた。

「今まで沢山の幸せを本当にありがとう。僕にとって、君と過ごした時間は一生の宝物だよ。」

僕は僕に返せる最大の笑顔で応えた。

突然、大きな風が吹く。木々が左右に揺れ、彩りの溢れる花弁が空中に舞い上がった。突風に仰がれた彼女のシャツが激しく靡く。シャツの下半分が大きく膨らみ、僕にはまるで赤と青の鮮やかなドレスのように見えた。太陽の光が彼女の髪に反射して白く輝いていて、お姫様のよう。

「今が一番綺麗だよ」

僕は思わず呟く。

彼女は屈託のない笑顔で答えた。

「私もそう思う!」

彼女と過ごした最後の三日間は、そして彼女と過ごした五年間は、僕の記憶の中でいつまでも僕を支え続けるだろう。

空を見上げると、白い飛行機雲が途切れることなくずっと先まで続いていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?