薬剤師の給料はどうやって決まる?

1.はじめに

薬剤師の給料はどうやって決まっているか知っていますか?

厚生労働省が発表している「賃金構造基本統計調査」より、薬剤師の給与平均は約578万円となっています。年収の内訳は、「月給417,500円×12+賞与768,700円=年収5,778,700円」。

男女別で見ると、男性薬剤師の平均年収は623万円、女性薬剤師の平均年収は543万円です。

薬学部が6年制へ移行して17年が経過し、卒業生も10期以上にのぼる中、10年前(平成26年)の平均年収534万円からは徐々に上昇してきています。

日本の実質物価水準の上昇が著しい中、薬剤師の給与は今後どのように推移していくか。また、どのようにキャリア形成を目指していくべきか。

多くの薬剤師が苦手な財務の観点から考えてみます。

2.薬剤師の給料はどうやって決まる?

薬剤師の給料はどうやって決まっているか?

正解は、社長(経営者)が決めています。

当たり前だと思いますが、これが全てです。

「薬剤師の平均給料は600万円くらいだから、新卒薬剤師の給料は500万円くらいにしよう」と決めている経営者はいません。需要と供給に合わせて参考にすることはありますが、経営者が自社の利益を基に給与規定を設けそれに則って支給しています。

※従業員10名以上の事業所の場合、労使協定で就業規則の変更が行われます。

なぜなら自社の利益(総利益)以上に給料を支払うと赤字になるから。

簡単なことですよね。私たちも生活をしていく上で自分の給料に見合わないタワマンに住んで、外車に乗って、豪遊しているといつかお金はなくなります。

会社も同じで費用(人件費)が増え支払が滞ると、銀行から借入金を増やし、利息が増え、さらに費用が増し、それが続くと債務超過に陥り倒産となります。

●薬局は営利目的?

多くの薬局は地域医療の担い手であると同時に、株式会社(企業)として運営されています。

株式会社は株主からの利益追求、地域の雇用確保や社会的責任を果たすために運営されており、薬剤師として働くことは、いわば企業の経営資源として労働力を提供し、利益の向上に貢献しなければいけません。

注)病院薬剤師は医療法人となり、収益構造も違うため考慮していません。

その得られた利益(総利益)の中から労働分配率を考慮して人件費の決定が行われています。

会社法の観点から考えると、薬剤師は医療従事者である一方で企業の社員でもあります。患者に薬学的ケアという付加価値を提供し、満足度を高め、企業の利益向上を目指すことが必要です。

ただ、全て利益優先でサービスを押し付けることは医療従事者としてあるべき姿ではなく、そこにジレンマが生じています。

●薬局の収益構造

薬局の収益は大部分が調剤報酬から成り立っています。

上の式を薬局に置き換えると、

に変換されます。さらに処方箋単価を変換すると、

となります。

また、診療科によって処方箋単価は違います。

薬剤師は1日40枚まで処方箋を処理してよいことが、厚生労働省令によって規定されています。

仕事量に合わせた適切な人員配置を行うことで、人時生産性が高まり、利益(総利益)の増加に繋がります。

一方で、1店舗当たりの薬局での売上増加はある程度の上限があります。

地域支援体制加算や後発医薬品体制加算等を算定することで売上増加は見込めますが、それ以上の加算は見込めず、さらに患者の行動様式から門前薬局での調剤が大多数を占め、プロモーション戦略をかけたとしても効果は見込めず、処方箋枚数の増加も至難の業です。

そのため大手チェーン薬局はM&Aを活発に行い、規模の経済を働かせて収益性を担保しています。

●労働分配率の計算方法

薬局経営での労働分配率は60%以下が適正とされています。

これは小売業の中では高く、スーパー等小売業では全国平均49%となっており、薬剤師の資格が評価され、人件費が高い推移となっています。

労働分配率は以下の数式で計算されます。

労働分配率 = 人件費 ÷ 付加価値総額 × 100 (%)

上場企業のチェーン薬局の場合、損益計算書が会社HPに掲載されたり四季報にて公開されているため、自社の企業がどれだけ人件費に利益を投下しているかを計算することで、経営陣がどれだけ従業員に投資しているかを判断することが出来ます。

人件費は役員報酬、従業員給料、法定福利費、厚生費、退職給付費積立金等から算出されます。

上記のように財務諸表上の販売費・一般管理費(一部貸借対照表)に該当します。

算出された人件費を付加価値総額(総利益−外注費)で割ることで、労働分配率を求めることができます。

ここで注意しなければならないのは、役員報酬も人件費に含まれていることです。

増益が続き、労働分配率は60%以内と適正にもかかわらず、昇給額が一定で推移していれば、役員報酬が増加し、従業員への配分は低くなっている可能性があります。

少なからず、従業員給料は削減し、役員の報酬を高くする会社もあります。

人件費の増加は、企業が折半して支払っている社会保険料も増額するため、正社雇用の場合、固定費の増加に伴う営業レバレッジの増加により売上減少時の赤字リスクに繋がります。

事業の種類によって雇用保険料率と労災保険料率は変わってきますが社会保険料の会社負担割合は給与の約15%~16%です。

(例)500万円 × (1+0.16) = 580万円

月1万円給与増えた場合(賞与4か月)

516万円 × (1+0.16) = 598,56万円 (実質18,56万円増)

従業員給料が増加するにつれ、社会保障費も増額されるため、少額の昇給となる可能性があり、従業員に分配されてもそれに見合うだけのモチベーション維持に貢献せず、課税額の少ない内部留保に回したり、設備投資に投資をする可能性もあります。

※公開会社ではない場合(中小規模の薬局)、会社法第442条で貸借対照表を本店に設置しなければならないと義務付けられていますが、従業員への公開に関してその他財務諸表も含めて定められておらず、権利主張は出来ません。

●薬局市場の将来性

全国の薬局数は6万件を超え、現在コンビニの出店数より多い状況となっています。

さらに薬剤師は30万人を超え、今後市場において過剰になると推測されています。

一方で、過去10年調剤医療費は7兆7千億円程度で横ばいに推移しています。

処方箋枚数はコロナ禍以降、微増傾向で8.3億枚で推移しています。

人口減少・高齢化が顕著であり、さらに社会保障費の上昇を考慮すると現在の社会情勢では調剤報酬は徐々に減額されることが予想されます。

2017以降、大手チェーン薬局のM&Aが加速しており、20店舗以上の薬局が全体の50%程度の割合となっています。

一方で、5〜19店舗の法人数が顕著に減少しています。これは経営者が経営資源を集中させ、規模縮小し不採算店を売りに出し、生き残りを図るためだと思われます。

また日本の中小企業の経営者は平均年齢75歳となり、事業承継の過渡期となっています。

後継者が見つからず、大手企業にM&Aで売却するケースも増えています。M&Aで売却する方が店を閉じ精算するより税金も安く、従業員の雇用責任も果たせることから事業譲渡の流れは今後も続くと思われます。

20店舗以上の薬局では人件費率は10%前後であるのに対し、1~5店舗の薬局では20%前後で推移しています。

本社で経営管理を一括し、新卒などの薬剤師の採用を効率化できるため、規模が大きいほど人件費を削減でき、売上高営業利益率を向上させることができるというわけです。

ただし、国もこの点を問題視しており、大手チェーンに対して調剤基本料の区分分けなどで明確に対応してきています。

●薬剤師の給料は上がる?

人口統計調査で2040年が高齢者のピークとなり、その後急速に人口は減少していくとされています。

増大する社会保障費の削減に踏み切りざるを得ない状況となりつつある今、薬局の調剤報酬に影響が出ることは避けては通れません。

このような状況で今後薬剤師の給料が急激に上昇することは望みが薄いでしょう。

薬剤師のキャリア形成

ここまで説明した様に医療職では全般的に保守的な報酬体系となっており、一定の給料は担保できるものの売上を向上させるのが難しく給与に反映させるのが難しいです。

その中でキャリア形成に意識を向け、生き残れる薬剤師とならなければいけません。

①給料アップに繋げるスキル

薬剤師は真面目な人が多く、自己研鑽を努力している人が多くいます。

その優秀な薬剤師がいる中でどのように差別化し、キャリアアップを図るべきか、戦略を練る必要があります。

経営者の立場から、評価できる能力は以下の点です。

職場内におけるコミュニケーション能力

店舗を運営できるマネジメント能力

医薬品卸との価格交渉力、提案力(※共同購入などは除く)

自社利益を向上させる貢献力

薬局内では狭い空間であるため、人間関係の悪化は起こることが多くあります。

経営者も配置転換や人事異動で組織の活性化を図ることがありますが、それに対応できるコミュニケーション能力がある人材が重宝されます。

さらに2年ごとに改定される調剤報酬改定や1年ごとに改定され薬価報酬改定に対応できる情報収集能力、管理業務に対応できる薬剤師は少なく差別化できます。

他にも医薬品の安定供給と卸との値引き交渉力は重要視されます。

薬価差益は減少傾向ではありますが、原価の引き下げは薬局の利益に直結するため、共同購入をしておらず営業部門がない中小薬局には重要なスキルとなります。

在庫ロスや過剰在庫は機会損失を生み、運転資本の増加に伴うキャッシュフローの悪化を引き起こすため、適正な在庫管理も必要です。

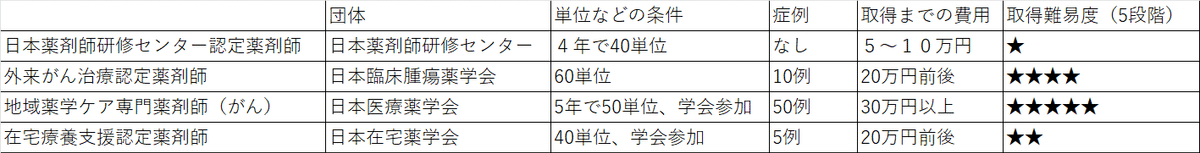

②優先取得すべき認定・専門薬剤師4選

薬剤師として専門性を向上させることも差別化できる要因です。

薬剤師は様々な専門・認定制度が制定されており、どの分野を専門領域にするかはあなた次第です。

その中でまだ分野を決めていないが今後専門薬剤師等を取得したい、差別化したい薬剤師に対し、経営者として給料アップの評価に繋がりやすい専門制度をお伝えします。

●日本薬剤師研修センター認定薬剤師

認定薬剤師とは、薬剤師として一定の知識やスキル、経験などを有することを証明する資格です。

認定薬剤師は、かかりつけ薬剤師になるための要件となっており、薬局に従事する薬剤師としては必須の認定制度です。認定薬剤師は、日本薬剤師研修センターが実施機関となっています。

●外来がん治療認定薬剤師

外来がん治療認定薬剤師とは、外来がん治療を安全に施行するための知識・技能を習得し、地域がん医療において、患者とその家族をトータルサポートできる薬剤師です。

専門医療機関認定薬局の施設基準となっているため、認定薬局として評価を上げたい薬局には必須の認定制度です。そのため地域に根差している薬局にとっては評価をしやすい認定制度となっています。

●地域薬学ケア専門薬剤師(がん)

地域薬学ケア専門薬剤師制度は、地域包括ケアシステムなどの地域医療や介護福祉における幅広い薬学ケアに対応するため、2020年1月に新たに作られました。

薬物療法における高度な知識と技術を有するスペシャリストとして、他職種と連携しながら地域医療・介護領域の現場で活躍することが期待されています。

上記「外来がん治療認定薬剤師」と共に、専門医療機関認定薬局の施設基準となっているため、認定薬局として評価を上げたい薬局には必須の認定制度です。そのため地域に根差している薬局にとっては評価をしやすい認定制度となっています。

●在宅療養支援認定薬剤師

在宅療養支援認定薬剤師は、一般社団法人日本在宅薬学会によって認められる認定薬剤師資格です。居宅および居宅系施設における薬物療法において、適切な知識、技能、態度を備えた薬剤師として認められます。

超高齢化社会を迎え介護ニーズの高まりが上昇している中、在宅総合体制加算が制定され、今後認定薬剤師の設置基準の可能性があり、取得しても損がない認定となっています。

以上、4つの認定・専門薬剤師の紹介をしましたが他にも認定・専門薬剤師制度がありますが、他の薬剤師と差別化を図るため、どれも基準が難しいですが専門分野を選択し、自己研鑽を続けましょう。

③独立開業の勧め

キャリアアップ、人生設計の中で今後独立を目指している薬剤師の方もいると思います。

筆者は若手薬剤師の早期独立を推奨しています。

独立には薬剤師としての資質はもちろん、経営の知識や法人開設資金や運転資金、薬剤購入費等の資金繰りについても知識が必要です。

それを加味しても若手薬剤師の早期独立起業を推奨します。

理由については別の記事で後述しますが、身内が薬局を営んでいる場合を除いて、出来るだけ早い時期にM&Aで事業承継を行うことが望ましいです。

まとめ

薬剤師の給料は経営者が決定していることを認識する。

給料は利益(総利益)から労働分配率を考慮して配分される。

市場は成熟しており、給与の自然増加は大きくは見込めない。

今後の市場動向に目を向けて、キャリアアップすることで給料の増加は見込める。