運動器超音波のススメ〜基礎編〜

運動器超音波を学ぶ『運動器超音波のススメ〜基礎編〜』をご覧いただきありがとうございます。

運動器超音波初学者から経験者まで運動器超音波について細かく説明してきます。

1.運動器超音波を始める前に知っておくこと

我々コメディカルは『診断』できない。

「骨折してます。」とか「靭帯が断裂してます。」とか決して発言してはいけません。我々には診断権がないからです。

あくまでも評価として使うツールです。

2.プローブの種類

プローブとは?

探触子といって超音波を出して受け取るものです。要はプローブがないと組織を観察することはできません。

プローブには『リニア型』『コンベックス型』『セクタ型』など、いくつか種類がありますが、運動器超音波で最も頻度が高いものは『リニア型』です。

”型”で何が違うかというと「超音波をどう出すか?」です。

ドラゴンボール世代の私には《魔貫光殺砲》と《かめはめ波》です。

(世代が違う方すみません。リンク貼っておきます。もしくはググってください。)

”まっすぐ(直線)”に出すか"放射状"に出すかの違いです。

また、超音波画面でも台形(末広がり)に写る物が『コンベックス型』です。

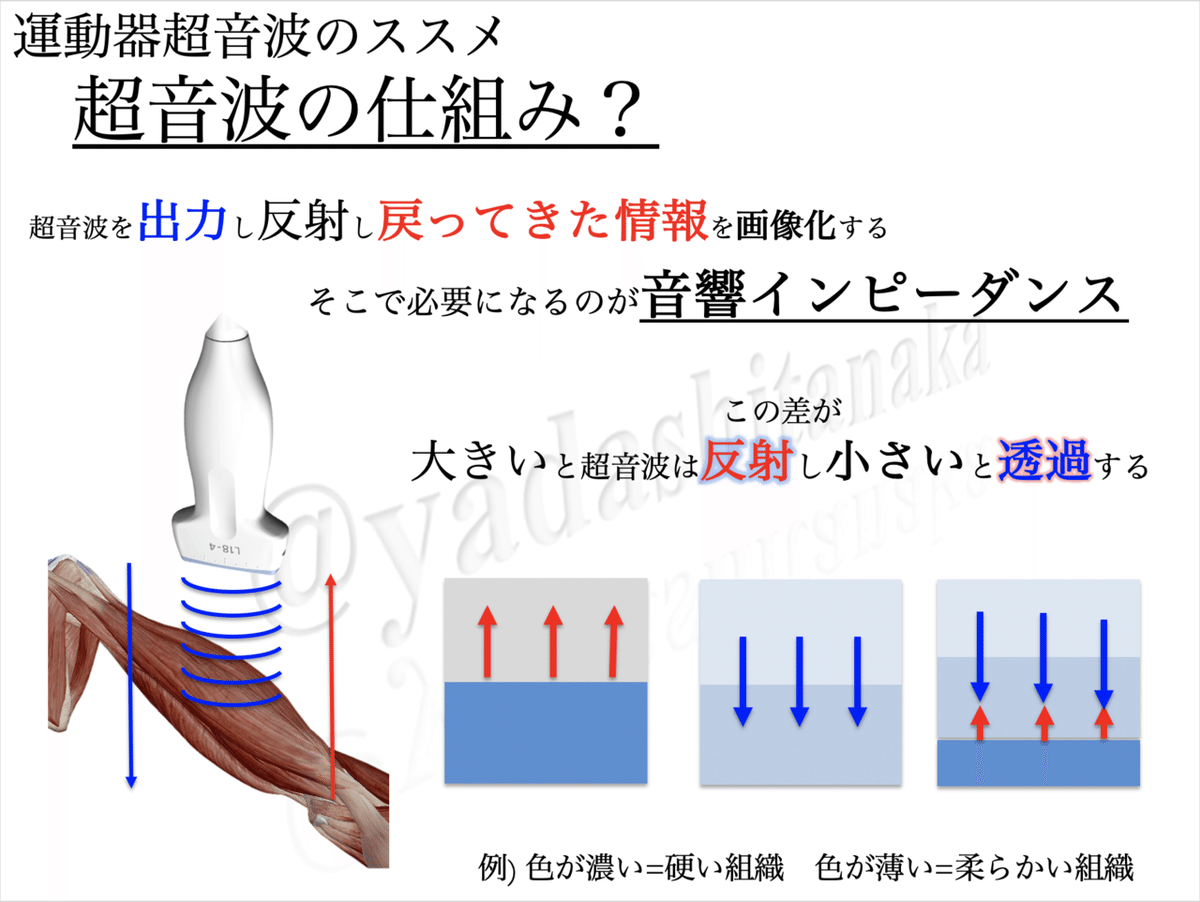

3.超音波の仕組み

プローブから出た超音波は組織に当たると反射し戻ってきます。

その戻ってきた情報を画像化します。

硬い組織は反射が大きく、柔らかい組織は反射が小さくなります。

そこで必要になってくる知識『音響インピーダンス』

4.音響インピーダンスとは?

音響インピーダンスとは?

<組織の音速×組織の密度>で求めることができます。

下の表のように”骨”は飛び抜けて高いです。

そうです。靭帯の組織の中で"骨"が硬い組織と言うことです。

RPGをやった事がある方であれば分かると思いますが、

防御力が高いモンスターに攻撃を弾かれる事ありますよね?

音響インピーダンスも同じです。超音波(攻撃)を反射(弾く)と言うことです。

組織間でこの音響インピーダンスの差が大きい程はっきり撮像されます。

5.長軸・短軸とは?

超音波をはじめて一番最初にぶつかる壁・・・・

《長軸》と《短軸》という言葉かと思います。

《長軸》とは?

『組織に対して平行にプローブを当てること』です。

《短軸》とは?

『組織に対して垂直にプローブを当てること』です。

この組織に対してという所が“肝”です。

特に筋肉は一定の方向ではないので注意が必要です。

※組織=筋線維・靭帯線維・骨線維

6.超音波はどう見える?

超音波はどう見えるか?と言うと・・・

硬い組織=反射が強い→白い(High echo)

柔らかい組織=反射が弱い→黒い(Low echo)

下の図は↓

ひよこ?魚?を模したスポンジを水槽の中に水を入れて超音波で撮像しています。音響インピーダンスが低い"水"は"黒く"表示され、水より硬い"スポンジ"は白く表示されます。

#運動器超音波のススメ

— tanaka tadashi@運動超音波×柔道整復師〜信州でも盛り上げたい〜 (@yadashitanaka) February 5, 2020

またいちから基礎を再学習し、

どこでも使える資料にしたい.

(1)はじめる前に知っておくこと

(2)プローブの種類

(3)音響インピーダンスとは?

次は(5)超音波のしくみ(6)超音波はどう見えるを予定#運動器超音波 #運動器エコー pic.twitter.com/MOpXIp0T59

#運動器超音波のススメ

— tanaka tadashi@運動超音波×柔道整復師〜信州でも盛り上げたい〜 (@yadashitanaka) February 5, 2020

初心忘れるべからず,基礎なくして応用なし・・・

(5)超音波のしくみ

(6)超音波はどう見える

次は(7)画像を抽出するための注意点←これほんと大切#運動器エコー #運動器超音波 pic.twitter.com/hBSGb9IMEy

いいなと思ったら応援しよう!