探偵file 012 函館山 千畳敷戦闘指揮所探訪

◤ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

函館山 千畳敷戦闘指揮所跡を探訪

乙部町、江差町、松前町、函館市、鹿部町などなどを探訪ツーリングしてきました。今回のファイルはとても長文です。北海道道南地区の歴史探訪をごゆっくりお楽しみください。

______________◢

◤北海道乙部町シラフラ海岸とくぐり岩

天気が最高で、道南でまだ行ったことがない景勝地である乙部町のシラフラ海岸を見に行くとだけ決めて走り出したツーリング。

目的地のシラフラ海岸、くぐり岩を見て更に南下、江差で夕暮れとなり、はてどうしようと考え、もう今年最後かもと思い数日道南を周り、数年来行きたかった場所を探訪しようと決めた。

◤江差開陽丸

開陽丸:開陽丸とはどんな運命だったのかというと、、、開陽丸は1866年10月オランダでつくられ、1867年3月日本に到着しました。それからその時の政府・徳川幕府の旗艦として働いたが、徳川幕府が力を失い天皇が政治の実権を握るようになり、徳川の家臣たちは開陽丸を奪い北海道へ逃亡。詳細はこうだ。旧幕臣、榎本武揚は海軍副総裁に就任し、4月11日の江戸城無血開城に至って、開陽丸を新政府軍に譲渡する事を断固として拒否し続けた。そして同年8月19日、開陽を旗艦とした榎本艦隊(回天、蟠竜、千代田形丸)は、遊撃隊など陸軍兵を乗せた運送船4隻(咸臨丸、長鯨丸、神速丸、美賀保丸)を加えて品川沖を脱走。榎本は総司令官を務めたため、開陽丸艦長には澤太郎左衛門が任命された。途中暴風雨に遭い美賀保丸・咸臨丸を失うも、開陽丸は8月末に何とか仙台に到着。すぐさま修繕が行われ、奥羽越列藩同盟が崩壊して行き場を失っていた大鳥圭介や土方歳三などの旧幕府脱走兵を艦隊に収容、10月12日仙台折浜より蝦夷地へ渡航して松前藩などを制圧。箱館戦争で敗れるまで蝦夷地南部を支配した(いわゆる蝦夷共和国)。 沈没 10月20日に蝦夷地鷲ノ木沖に到着した開陽丸は、しばらく鷲ノ木沖に停泊。10月25日に旧幕府軍が箱館および五稜郭を占領すると、箱館港に入港して祝砲を撃った。旧幕府軍は松前城を奪取した後、江差へ進軍を開始。その援護のために開陽丸も11月11日に箱館を出港して江差沖へ向かった。11月14日に江差沖に到着、陸地に艦砲射撃を加えるも反撃がないので、斥候を出すと、松前兵は既に撤退していた。榎本は最低限の乗組員を開陽丸に残して上陸し、江差を無血占領した。 ところが翌15日夜、天候が急変する。開陽丸は、タバ風と呼ばれる土地特有の風浪に押されて座礁。江差沖の海底は岩盤が固く、錨が引っ掛かりにくいことも災いした。回天丸と神速丸が救助に向かったが、その神速丸も座礁・沈没する二次遭難に見舞われ、開陽丸は岩礁に挟まれていよいよ身動きが取れなくなる。留守を預かっていた機関長の中島三郎助は、艦内の大砲を一斉に陸に向けて撃ち、その反動で船を離礁させようと試みたがこれも失敗に終わり、乗組員は全員脱出して江差に上陸。数日後、榎本や土方が見守る中、開陽丸は完全に沈没し、海に姿を消した。

◤旅の相棒

愛車:カワサキ1400GTR(海外ではKawasaki Concours 14としても知られる)は、カワサキが製造するスポーツツアラータイプの大型オートバイだ。初登場は2007年で、最新技術を取り入れた高性能なツーリングバイクとして、ライダーの快適さとパフォーマンスを追求しています。

エンジン: 水冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒エンジン。排気量は1,352ccで、カワサキのスーパースポーツ「ZX-14(ZZR1400)」のエンジンをベースに改良されている。

ツーリング向けにトルク特性が調整されており、低回転域から高回転域までスムーズに加速する。

最大出力:は、約155馬力(116kW)/ 8,800rpm。

最大トルク:は、約136Nm / 6,200rpm。

重い車体を扱いやすくするため、実用域でのトルクに重点を置いている。

主な特徴は、シャフトドライブシステム、モノコックフレーム、、KTRC(カワサキトラクションコントロール)、電子制御スロットル、クルーズコントロール、大容量のハードケースサイドバッグを標準装備。調整可能なウィンドスクリーンで防風性能を向上。ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)など。

スポーツバイクのパフォーマンスとツアラーの快適性を両立したモデルとして高い評価を受けている。信頼性の高いエンジン、快適な装備、そしてカワサキらしい力強いデザインが魅力の旅の相棒だ。

◤漁師の宿 民宿いかわ

日も暮れてGoogleで本日泊まれる宿を検索したところ、松前の漁師の宿「民宿いかわ」さんで最高に美味しい海鮮と楽しい夜を過ごすことができた。松前漁協のまぐろ部会に所属する漁師でオーナーのいかわさんが毎日漁で捕ってくる魚、マグロを始めサケにヒラメ、ホッケにアワビなどなどこれでもかの海産物祭りでおなか一杯になった。

お酒を飲みながら、ご一緒に宿泊していた本州のライダーとおやっさんの海の話しやマグロ漁などについて話してくれて楽しく過ごした。

「翌朝、一緒に漁に行くか?」と誘われたものの、何時出港と聞くと午前4時起きと聞いて、翌日のスケジュールに不安を感じて丁重にお断りしたのだった。そして、朝7時に起床して食事に行くと、既に帰ってきていたおやっさんは捕ってきたヒラメの刺身でいっぱい始めてました。私もお刺身やアワビの松前漬けなどで朝食を頂き大満足。ご一緒したライダーに見送られて宿を後にしました。

安いし大満足の宿で超お薦め。一緒に、漁業体験すればよかったと今になって後悔…

来年は是非一緒に網を揚げてみたいと思う。

民宿いかわ

〒049-1764 北海道松前郡松前町字二越22の7

◤松前町探索

松前町内に入り、松前城などを散策する。

松前城や史跡をいろいろ見て、松前町内に居住していた新選組三番隊副長 斎藤の居住跡地わ見るうちに歴史探求魂に火がつき、新撰組副長 土方歳三に纏わる地を回ることにした。勿論ゴールデンカムイの聖地探訪も兼ねてだ。

◤永倉新八居住地跡

文久2年(1862)に浪士組の結成の知らせが届き一同は加盟を決断。

帰京後、近藤らと京都に残った永倉は「壬生浪士組」で「副長助勤」となる。池田屋事件を始め新選組の第一線で活躍していたが、慶応4年(1868)1月に始まった「鳥羽伏見の戦い」に敗れて江戸に帰還。

その後甲州に出陣した「甲陽鎮撫隊」が江戸へ敗走。その際、近藤勇と今後の方針について対立し、「原田左之助」(新選組十番隊組長)とともに新選組を脱退した。

ものすごく価値のある場所なのだが、この看板しかありません。永倉新八に関してこの地との関係性を紹介した看板などの設置があればよいが、更地の土地に白い看板に 「新選組副長助勤 永倉新八居住地跡」と書かれているのみ。新選組を脱退後、自身が副長とする靖共隊を結成し北関東などを転戦し戦いを続けましたが、新政府軍に投降。翌明治2年(1869)に松前藩へ帰参が許され長倉性に復します。明治3年には松前藩医だった杉村松柏の娘の婿養子となり松前にて挙式を行い「杉村義衛」を名乗ります。「義(ぎ)」を衛(まも)る」、永倉がこだわった言葉。明治9年には、永倉が発起人となり、東京板橋に新選組隊士の慰霊碑が建立された。当時の新選組の活躍を綴った「浪士文久報国記事」を手記し、大正2年(1913)より小樽新聞に直話(永倉新八)を連載。その時、永倉新八は75歳で、この記事は当事者しか知り得ない新選組の内容が紹介されており、新選組の研究に欠かすことができない貴重な文献となっている。

最後は大正4年(1915)に小樽にて死去。77歳の生涯だった。ちなみに、永倉と剣術で1、2を争う腕前だった「斉藤一(新選組三番隊組長)」も同年に死去している。

お互いの晩年の過ごし方は正反対で、斉藤についての記録がほとんどなく、「山口二郎、藤田五郎」と名を変え最後まで新選組のことを語らなかったと言われています。斉藤は「西南戦争」(日本人同士が最後に戦った戦争)には警視庁警部補として従軍。一方、永倉は、以上の内容の通り様々な記録を残し新選組の後世を伝えた。

◤松前藩屋敷

「松前の五月は江戸にもない」と言われるほどの繁栄ぶりだった江戸時代の松前。松前藩時代の華やかな藩屋敷の姿を今に再現したテーマパークが「松前藩屋敷」。

表門をくぐると、武家屋敷、商家、沖の口役奉行所、旅籠、海鮮問屋など14棟が連なっています。蝋人形なども使って内部まで当時の様子を再現し、まるで江戸時代にタイムスリップしたような空間。

個人的には、エイジングされていない新築の施設群は作り物感が強く、全く魅力は感じられませんでした。

◤光善寺「血脈桜」

松前町の光善寺境内では多くの桜を鑑賞できるが、本堂前にある高さ約8m、幹回り5.5m、樹齢300年以上とされる古木「血脈桜」(けちみゃくざくら)が有名。血脈桜には桜の精と「血脈」証文にまつわる伝説があり、血脈桜という名称はその伝説にちなんだもの。

松前を代表する桜の品種「南殿」の親木で、松前早咲とも言われる早咲きの八重桜は松前町の三大名桜の一つであり、1973年には北海道指定記念樹木に選ばれた。

◤松前城

松前家の前身蠣崎(かきざき)氏は、大館を拠点とし、5世慶廣(よしひろ)のとき、豊臣秀吉、徳川家康によって大名に列せられ、姓を松前と改めた。初代藩主となった慶廣は、慶長5年(1600)大館の南方にある、福山台地に新城(福山館)を築き、6年の歳月を費やし、慶長11年(1606)に完成した。

嘉永2年(1849)、幕府は蝦夷地近海に出没する外国船に脅威を感じ、要害を固めるよう、17世崇廣(たかひろ)に特旨をもって築城を命じた。 崇廣は、翌3年、高崎藩の兵学者市川一学に設計させ、家老松前内蔵廣当(くらまさひろ)を総奉行として(のちに家老下国安芸崇教があたる)工事に着手し、5年の歳月を経て、安政元年(1854)新城が竣工した。

新城の面積は23,578坪。

本丸、二ノ丸、三ノ丸、城門16、三重櫓1、二重櫓3、渡櫓門3、多聞櫓2を備え、特に海岸に近い三ノ丸には台場7基を配備した。

竣工とともに、幕府目付堀織部正利熙(ほりおりべのしょうとしひろ)らが新城を検分し、福山城と呼称され、我が国において最北に位置する、最後の日本式城郭となった。

明治元年(1868)10月、幕府脱走軍は、榎本釜次郎武揚(えのもとかまじろうたけあき)を首領として蝦夷地(現森町鷲ノ木)に上陸した。さらに五稜郭を占拠し、その後、かつての新選組副長土方歳三を長とする陸軍隊・額兵隊(がくへいたい)の主力が、福山城へ向けて進撃を開始した。

松前藩は死力を尽くして防戦したが、遂に落城し、城内の一部と寺町を焼いて敗走した。 明治2年(1869)4月には、幕府脱走軍の占拠する福山城を官軍が奪回するなど、2年間にわたる戦禍は、城下町の3分の2を焼き、城内にも大きな被害を与えた。

明治5年になって、開拓使の治政下に入り、同6年9月、黒田次官の裁決を仰いで福山城の取り壊しを決定し、同8年までには、三層天守、本丸御門、本丸御殿を残し、他の建物、石垣を取り壊し、濠を埋めて、城郭の形態を失うに至った。

昭和10年6月7日、国指定史跡に指定されたが、昭和24年6月5日、火災により国宝であった三層天守と土塀を焼失した。さらにその後、公有・民有の建物等が増加し、史跡指定地内の荒廃が激しくなったため、昭和51年度より史跡福山城保存管理計画に基づき、保存整備が進められ、現在は平成28年度からの保存活用計画により整備を進めている。

松前藩の藩主の異母弟である蠣崎波響(かきざきはきょう)が、1789年に発生したクナシリ・メナシの戦いの後に、和人に協力したアイヌの指導者たちを描いた絵画です。この絵画が描かれたのは、藩の統治能力を示すイメージ戦略の一環だった。 夷酋列像は、次のような理由で注目されている。 南蘋派の影響を受けており、精密な描写と鮮烈な色彩が特徴。 日本の本格的な肖像画の歴史の中で初めて、中国・朝鮮以外の異民族の指導者の姿を描いています。 当時のアイヌの人々を写実的に描いたもので、アイヌ文化に関する民族誌的資料としても価値が高い。 伝統的な形式や図像の中に最新の技法が導入されている。 夷酋列像は京都で評判になり、光格天皇の天覧を受けるまでに至りました。その後、諸藩の大名によって数々の模写が制作されるほどの人気となり、1984年にはフランス・ブザンソン美術考古博物館で発見された。

◤松前町郷土資料館

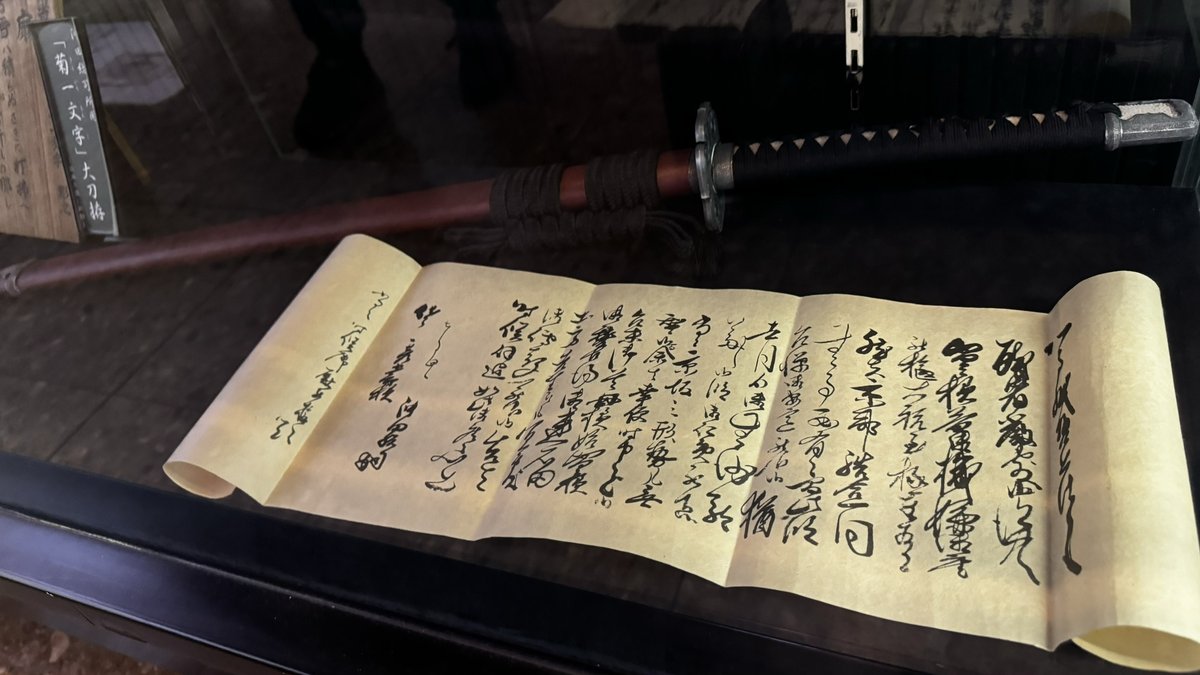

松前町内の遺跡から出土した土器や、町内に伝わる民俗資料、箱館戦争に関する資料などを展示している。

◤トラピスト修道院

日本最初の男子修道院。

1896年にフランスからやってきた9名の修道士たちにより創設された日本最初の男子修道院で正式名称を「厳律シトー会灯台の聖母修道院」という。

修道院で作られる酪農製品が有名で、バター、クッキー、飴は北海道を象徴する土産品のひとつとして人気がある。私もバターをはじめお土産を買って郵送しました。

特にバターは濃厚な味わいで、スーパーで買うバターとは一線を画している美味しさ。是非ご賞味してください。

◤函館五稜郭

星形の城郭に響く戦火の声

1857年、蝦夷地の広大な大地に、ひときわ異彩を放つ計画が動き出した。その名は「五稜郭」。江戸幕府の若き築城家、武田斐三郎の手によって、海を越えて伝わった西洋の築城技術が日本の土に初めて根付こうとしていた。

「星形の要塞、だと?」

奉行所の会議室に響く声に、斐三郎は頷いた。

「はい。この形状ならば、どの方向から攻められても死角がなく、敵を迎撃する砲台を効率的に配置できます。」

同席していた役人たちは目を丸くしつつも、その斬新な設計に一抹の期待を寄せていた。ロシアの脅威が迫る中、函館湾に面したこの地に、日本の未来を背負う要塞が築かれる。工事が進む中、職人たちの槌音が鳴り響き、五稜郭の外周が徐々にその星の形を浮かび上がらせていった。

時は過ぎ、1868年。戊辰戦争の嵐が蝦夷地にも押し寄せた。旧幕府軍の将、榎本武揚は、敗れた徳川の名を背負いながら五稜郭に立ち、新たな夢を見ていた。

「ここを、蝦夷共和国の中心とする!」

五稜郭の本陣で武揚は高らかに宣言した。瓦解した幕府の再興を目指す彼の意志が、静かな函館の夜空に響く。雪解け間近の春、五稜郭を囲む新政府軍の包囲網が狭まり始めた。鉄砲の音が夜闇を裂き、星形の堀に火の粉が散る。だが、榎本とその仲間たちは最後まで諦めることはなかった。

「ここで終わるのなら、徳川の名に恥じない最後を迎える!」

榎本の声に応えるように、兵士たちは奮い立つ。しかし、明けぬ夜はなく、1869年5月、五稜郭は降伏した。星形の要塞が迎えた最後の戦いだった。

時代はさらに流れ、1875年、軍事施設としての役目を終えた五稜郭は、静かにその役割を降りた。堀を覆う桜の木々が満開を迎えた頃、地元の人々の手によって公園として蘇った五稜郭には、戦火の記憶と新たな平和の象徴が共存していた。今では、五稜郭タワーから眺める星形の城郭は、かつての激動の歴史を静かに物語る。春風に揺れる桜の花びらの下、かつてここで命を懸けた人々の思いが、未来を見守るように大地に刻まれている。この五稜郭の星形の堀に映る空は、いつの時代も変わらぬ青。だが、五稜郭敷地内にある一本松のその下に眠る物語は、激動の歴史と新たな希望を語り続けていた。

そう、ここには土方歳三が埋葬されているというまことしやかな伝説がある。

◤土方歳三の死とロマン

五稜郭の星形の城郭を朝陽が照らし始める頃、城内には沈黙が広がっていた。幕府軍副指令官、土方歳三が戦場で倒れたとの知らせが届いたからだ。1869年5月11日、箱館戦争の終焉を告げる一報だった。歳三の遺体は、五稜郭内に急ぎ運ばれた。その顔にはまだ闘志が宿っているように見えたが、胸元の血の跡が彼の命が尽きたことを物語っていた。残された仲間たちは涙を堪えながらも、歳三のためにできる最後のことを考えた。「歳三さんをこの地に留めよう。この五稜郭こそが、彼の守りたかった場所だ。」

誰かがそう呟いたとき、一同は無言で頷いた。歳三が何よりも重んじていたのは、己の信念と仲間たちの未来だった。その魂をこの星形の要塞と共に眠らせるのがふさわしいと、誰もが感じていた。

夜闇の中、五稜郭の中庭に一本の若い松が立っていた。まだ成長途中のその木が、なぜか歳三の不屈の精神を映しているように見えた。仲間たちは慎重に土を掘り、歳三の体を静かに埋めた。その上にそっと土を戻すと、誰かが刀の柄で小さな印をつけた。

「歳三さん、この松とともに生き続けてください。」

静かに呟かれるその言葉には、未来への希望と、決して忘れることのない仲間への敬意が込められていた。

数日後、新政府軍の猛攻により五稜郭は陥落した。城内にあったすべてのものが奪われ、焼かれた。だが、その一本松だけは静かにそこに立ち続けた。まるで歳三の意志を受け継ぐかのように。

時は流れ、現代――

五稜郭公園を訪れる人々の中に、一本松の下で私は佇んでいた。松の根元に手を触れながら静かに目を閉じてみた。

「この下に、土方歳三が眠っているというのは本当だろうか……」

そんな疑問が心によぎるが、すぐに答えは必要ないと気づく。松の木が静かに風に揺れる姿は、まるでその問いに対して微笑んでいるかのようだった。

松の木の下には何もないかもしれない。それでも、ここには確かに物語がある。歳三が最後まで貫いた信念、彼を慕った仲間たちの絆、そして五稜郭という場所に宿る歴史の息吹。そのすべてが、この一本松の存在を通じて語り継がれているのだ。松の根元で手を合わせたとき、風に乗ってかすかに聞こえる気がした。

「俺の志は、この地とともにある……」

五稜郭の星空の下、一本松は今も静かに歴史の重みを支えている。

五稜郭タワー側にある二の橋から公園に入ると五稜郭を設計した武田斐三郎の顕彰碑があります。その左側を進みさらに左奥に盛られた土の上に松の木が生えています。これが「一本松の土饅頭」です。 五稜郭の一本松の土饅頭 五稜郭の一本松の土饅頭 「五稜郭史」(片上楽天著、大正10年、1921年)には一本松の土饅頭を合葬地としたこと、伊庭八郎が埋葬されていることが記載されています。また明治32年(1899年)9月に上野東照宮で催された「伊庭八郎を偲ぶ会」において伊庭八郎の墓は土方歳三の墓の近くにあるという出席者の証言があったという記録が残っています。土方歳三の埋葬地には諸説ありますが五稜郭に運ばれて埋葬されたという記録があります。以上のことを勘案すると、この「一本松の土饅頭」に土方歳三と伊庭八郎が埋葬されたことになります。 土方歳三 伊庭八郎< 土方歳三と伊庭八郎 明治11年(1878年)の土塁工事で多数の遺体が発見され遺体は願乗寺(東川町、本願寺西別院)に移されています。「一本松の土饅頭」は大正15年に発掘調査が行われていますがそのときには遺体は見つからなかったという記録がある。

◤土方歳三 最後の地-一本木関門の決断

1869年5月11日、函館の空は鈍い灰色に覆われていた。五稜郭から3kmほど離れた一本木関門には、旧幕府軍の兵士たちが最後の防衛線を築き、緊迫した空気が漂っていた。馬上の男――土方歳三は、その鋭い目で迫りくる新政府軍を見据えていた。「ここを抜かせるわけにはいかない。五稜郭を守るためには、一歩たりとも退くことは許されない。」

歳三は背後の兵士たちを振り返り、静かにそう告げた。その言葉に鼓舞され、疲労の色が濃い兵士たちは再び剣を握り直す。彼らは知っていた。歳三が自ら前線に立つ理由は、自らの信念を示すためだけではなく、仲間たちの士気を支えるためだと。

新政府軍の猛攻が始まると、大地を揺るがすような砲声と銃声が響き渡った。歳三は馬を走らせながら、指揮を執った。彼の甲冑は戦場の埃で曇り、額には薄い汗が滲んでいたが、その姿には一切の迷いがなかった。

「お前たち、恐れるな!最後まで戦え!」

声を張り上げるその瞬間、銃弾の音が耳を裂き、歳三の胸を貫いた。

馬から落ちる彼の姿が、周囲の兵士たちの目に焼き付いた。瞬間の静寂の後、仲間たちは駆け寄り、歳三の体を抱き上げた。血に濡れた彼の胸元は動かず、その顔には静かな安らぎが漂っていた。歳三の亡骸は、五稜郭へと運ばれた。その道中、誰一人として言葉を発することはなかった。彼が守ろうとしたものの重みが、すべての者の胸に押し寄せていた。

五稜郭に着いた頃、薄暗い空が夕暮れの赤に染まり始めていた。仲間たちは歳三を城郭の内側に埋めることを決めた。

「ここが、歳三さんの魂が永遠に眠る場所だ。」

一本の松の根元に掘られた小さな墓穴。その上に静かに土をかぶせると、誰もが祈るように目を閉じた。

現代――

函館市若松町に立つ石碑には「土方歳三最期之地」と刻まれている。訪れる者たちは碑の前で静かに手を合わせ、彼の最期に思いを馳せる。碑の周りに吹く風は、どこか遠い昔の戦場の気配を運んでくるかのようだった。

その風を浴びながら、私は思った。

「彼がここで何を思い、何を見たのか……その答えはわからない。しかし、彼の志が今も人々の心に残っていることだけは確かだ。」

一本木関門で銃弾に倒れ、五稜郭の一本松の下に眠るという伝説。土方歳三という男の物語は、終わることなく星形の要塞とともに語り継がれている。

◤妖気漂うが如き「碧血碑」

土方の関係したとされる函館市内のゆかりの地の中で、ここほど妖気漂うが如き場所はなかった。

碧血碑(へっけつひ)は、北海道函館市、函館山の麓に明治8年(1875年)5月に建立された戊辰戦争、特に箱館戦争における旧幕府軍の戦死者を記念する慰霊碑。土方歳三や中島三郎助などをはじめとする約800人の戦死者を弔っている。「碧血」とは、『荘子』外物篇の記述「萇弘は蜀に死す。其の血を蔵すること三年にして、化して碧と為る」(萇弘死于蜀,藏其血三年而化為碧)から来ており、忠義を貫いて死んだ者の流した血は、三年経てば地中で宝石の碧玉と化すという伝説にちなむ。

箱館・五稜郭の防衛戦で、賊軍とされた旧幕府軍戦死者の遺体は戦闘終結後も埋葬が許されず、斃れた場所に腐敗するまま放置された。哀れに思った箱館の侠客 柳川熊吉は遺体を回収して埋葬しようとした。

実行寺住職・松尾日隆、大工棟梁・大岡助右衛門と相談し、子分たちに遺体を回収させ、実行寺・称名寺・浄玄寺に仮埋葬した。

柳川熊吉は安政3年(1856年)に江戸から箱館へ渡り、請負(人材派遣)業を営み、五稜郭築造工事の際には労働者の供給に貢献した人物。榎本武揚ら幕臣とも交流を持っていた。 賊軍の慰霊を行ってはならないとの明治政府からの命令に反した熊吉は追及を受けたが、熊吉の堂々とした態度に官吏は埋葬を黙認したという。

また、新政府軍の薩摩藩士・田島圭蔵は、「これからの日本のために、こういう男を死なせてはならない」と考え、熊吉への打ち首を取り止めさせ、熊吉は無罪釈放となった。

明治4年(1871年)、熊吉は函館山の土地を買い、そこに箱館戦争戦死者を実行寺より改葬した。明治7年(1874年)8月18日に、明治政府が正式に賊軍の汚名を負った者の祭祀を許可すると、箱館戦争の生き残りである榎本武揚、大鳥圭介らが熊吉と協力して、明治8年5月、この碧血碑を建立した。

晩年の熊吉は、碧血碑の傍で余生を過ごしながら、大正2年に89歳で生涯を閉じた。同年、熊吉88歳の米寿に際し、有志らはその義挙を伝えるため、碧血碑の側に碑を建てている。 現代においては、箱館五稜郭祭などに際して碑前で慰霊祭が行われている。傍らには熊吉の墓碑がある。

柳川熊吉が活躍した函館は、当時開港に伴う急速な発展とともに、混沌とした社会状況がありました。博徒や商人、さらには外国人も入り交じり、対立や争いが絶えない時代でした。その中で熊吉は、地元の侠客として秩序を守る役割を果たし、特に貧しい人々や弱者に対して助けの手を差し伸べていたといわれています。 熊吉の存在は、単に力や威圧で秩序を保つものではなく、地元の人々との信頼関係を基盤にしたものでした。例えば、災害時や厳しい冬に物資を分配したり、商人同士の争いを調停したりした記録が残っています。

◤新選組最後の地

当時の箱館は出島のように六角形の台場があった。これが弁天台場であり箱館湾防衛の要であった。

明治二年四月六日

新政府軍、蝦夷来襲の情報が入ったため。旧幕府軍は迎撃の準備に入る。明治二年四月七日 新選組・弁天台場を本陣として箱館山周辺の守備に就く。新選組は函館市街地から山を挟んだ真裏の海岸線沿いを警備していたと思われる。

屯所は称名寺、実行寺と思われるので降伏まで新選組はこのあたりを主戦場とすることとなる。

明治二年五月十一日。

新政府軍の箱館総攻撃が始まる。寒川で交戦したと記録にある。海岸線沿いで交戦していた新選組含む旧幕府軍はじりじりと追い詰められ、弁天台場、一本木関門などへ後退する。これにより弁天台場が孤立状態に陥る。

新撰組隊士の内、この日戦死したのは土方歳三、乙部剛之進、栗原仙之助、津田丑五郎、粕屋十郎、長島五郎作、蟻通勘吾。このうち乙部剛之進、栗原仙之助、津田丑五郎の3名が弁天台場で戦死していると記録に残っている。

土方歳三は一本木関門戦死。

蟻通勘吾は箱館山で戦死。

粕屋十郎は場所は不明だが箱館山か弁天台場で戦死したと思われる。

五月十三日

新政府軍は海側と陸側の両方から弁天台場を攻撃。新政府軍の薩摩藩・片山米衛門が使者となり薩摩藩・永山友右衛門の名が書かれた書状を以って降伏をすすめに来る。箱館病院からも入阪根松之助が弁天台場を訪れ降伏をすすめる。永井玄藩、相馬主計、関広右衛門が使者とあっている。会談後、永井と相馬は五稜郭へ赴き、榎本武揚と会っている。

五月十四日 弁天台場降伏を決める。

五月十五日 相馬主計新選組の隊長となる。同日弁天台場降伏する。

五月十七日 五稜郭、降伏を決める。

五月十八日 五稜郭降伏する。降伏した新選組隊士は弁天台場で謹慎することとなる。中島登はこの弁天台場で「戦友姿絵」を書き残した。こうして文久三年に浪士組から始まった新選組は6年間の歴史を終えることとなった。

現在の弁天台場は埋立地となっており函館ドック(株)という造船会社の私有地となっていて入ることはできない。

その代わり近くのこの入舟児童公園という小規模な公園に「新撰組最後の碑」と永井玄蕃についての説明柱が立っている。

箱館戦争当時の地図を見ると、弁天台場はかなり大きな台場だったため。弁天台場跡の柱から新選組最後の碑までが弁天台場だったのだろう。

石碑の裏側には新選組についての説明が彫られている。

「箱館戦争とき、旧幕府軍の一隊としてここにあった弁天台場を守っていた新選組百余名は明治二年(一一八九)新政府軍の猛攻撃で五月十五日降伏した。ここが最後の地である」

公園内には2本の説明柱が立っている。

1本は新選組の語り部「島田魁」と会津藩士の「川村録四郎」

もう一本は石碑の近くで永井玄蕃(尚志)は江戸幕府時代は箱館奉行を務めた。箱館戦争に突入してからは弁天台場の総指揮を務めたためここに柱が立っている。

実は三島由紀夫の高祖父でもある。

◤土方歳三らの碑がある称名寺

1644(正保元)年に伊勢の国から渡来した僧の円龍が、亀田村(現在の市内八幡町付近)に阿弥陀庵を開いたのが始まり。1655(明暦元)年に阿弥陀堂と称し、1690(元禄3)年に松前町にある浄土宗光善寺の末寺として、寺号を称名寺と公称。1708(宝永5)年に富岡町(現在の弥生町)へ移転、建立した本堂が1879(明治12)年の大火で焼失したことで、1881(明治14)年に現在地に移転。1896(明治29)年、1907(明治40)年と相次いで大火に遭い、1922(大正11)年に再建された本堂は、1929(昭和4)年に現在の鉄筋コンクリート造りとなった。

市内においては高龍寺(船見町21)に次ぐ歴史の深さ。史書をめくるとさまざまな場面で登場。箱館奉行交代の際には仮本陣、開港当初はイギリスやフランスの仮領事館、箱館戦争時にはここにも新選組残党の屯所が置かれた。

それを物語るように、境内には偉人の墓碑がずらりとある。初代箱館館主・河野政通の供養碑、新選組副長・土方歳三とその隊士の供養碑、豪商・高田屋嘉兵衛の顕彰碑をはじめ、国内初の気象観測所を開設した福士成豊、日魯漁業創設者の堤清六、日本球界の至宝として知られる久慈次郎などの墓も並ぶ。

流石にバイクで一人旅という最も早く移動できるStyleではあるが、10月も中近くになると陽が落ち始めるのも早い。この寺に到着したころには、闇が迫ってきた。

これら有名人、偉人らが祀られている由緒ある寺だが、観光客でまして暗くなってから訪問するものは皆無であり、境内は静まり返り、真っ暗な暗闇だ。

iPhoneの照明で足元を照らしながら進み、土方歳三の碑に手を合わせた。

◤夜の函館市内探訪

日本最古のコンクリート電柱

ひとしきり土方歳三に関わる歴史探訪をした後は、函館の街に点在する歴史的建造物探訪。秋も深まりつつある10月の夕方は、まさに秋の日はつるべ落としだった。闇が深く覆いかぶさった街は澄み切った空気が肌を冷たく撫で、有名な観光地の坂道には色づいた木々が並んでいる。私は歴史の重みを感じるこの街に、日本最古のコンクリート電柱を見にやってきた。

その電柱は、元町エリアの静かな通りに佇んでいると聞いた。地図を片手に歩いていると、坂道を登った先にその姿が見えてきた。一見すると、ただの古びた電柱だ。しかし近づくと、その表面には時の流れを物語るようなひび割れが走り、秋の日差しを受けてコンクリートが柔らかな灰色に輝いている。「函館電灯株式会社」という文字がうっすらと彫られており、その字体が大正時代の香りを漂わせている。

私はグローブを外し、冷たい表面にそっと触れた。ザラザラとした感触が、100年以上前の技術者たちの手のぬくもりを伝えてくれるかのようだった。この電柱が建てられたのは1914年、大正3年。明治から大正への移り変わりの中で、日本が急速に近代化を進めていた時代だ。その当時、耐火性や耐久性を求めて木製からコンクリート製へと移行した背景には、函館の街を襲った大火の記憶があった。

「この電柱は、火災の恐怖と戦った街の人々の象徴なんだな」

心の中でそう呟きながら、電柱を見上げた。その高さは7メートルほど。現在の電柱に比べればやや低いが、力強く天を突き刺しているかのようだ。その姿は、時代の荒波にも負けず、函館の街を見守り続けてきたように思えた。

元町エリアを歩いていると、同じような古い電柱がいくつも目に入った。それぞれに違った表情を持ち、ひび割れの形や苔の付き方が個性を語っている。その中の一つは、根元に色とりどりの落ち葉が積もっていた。誰かがここで足を止め、同じようにこの電柱に思いを馳せたのだろうか。考えるだけで、不思議な連帯感が胸に広がった。

「函館電灯株式会社」と刻まれた文字を追うたびに、当時の情景が目に浮かんでくる。大正時代、ランプの灯りが街を照らしていた頃、初めて電気の光が夜を切り裂き、人々が歓声を上げた瞬間。電柱を支える技術者たちが、ひんやりとした秋風の中で作業に励んだ姿。そうした一つ一つの物語が、この細いコンクリートの柱に刻まれているのだ。

少しの間、街並みを眺めた。落ち葉が風に舞い、観光客たちの笑い声が聞こえる。彼らは写真を撮り、坂道を行き交いながら函館の魅力を味わっている。私の目には、その景色の中で静かに立つ電柱が、一種の芸術作品のように見えた。

ふと、地元の高齢の男性が通りかかり、話しかけてくれた。「その電柱、昔はもっと立派だったんだよ」と彼は言う。詳しく話を聞くと、彼の祖父が函館電灯株式会社で働いていたらしい。涼しい風の中でも、街に電気を届けるために働いていた祖父の姿を、彼は誇りに思っているという。

「これを見るたびにね、祖父が頑張ってたんだなって思うんだ。今でもこうして残ってるのが嬉しいよ」と語る彼の目はどこか遠くを見ていた。その言葉に、私は深い感動を覚えた。単なる電柱ではなく、人々の努力や誇り、そして街の歴史そのものが、この柱に宿っているのだ。

再び電柱の元へ戻り、その周りをゆっくりと歩いた。風に揺れる木々の音を聞きながら、コンクリートの冷たい感触を指先に感じ、この電柱が語る物語に耳を傾けていた。100年以上もの間、変わらない姿でここに立ち続けるその存在感は圧倒的で、私の心を揺さぶった。

函館の街を離れるとき、私は再び坂道を振り返った。遠くに見える電柱が、どっしりと立っている。まるで「またおいで」と言われているような気がした。歴史の中で生き続けるこの電柱が、これからも函館の人々と街を見守り続けるのだろう。胸の奥に温かいものを感じながら、私は静かにその場を後にした。

観光客から高い人気を誇る外壁のブルーグレーとイエローが印象的な「旧函館区公会堂」。和と洋の要素が融合した建築意匠に優れ、館内に置かれた家具の保存状態も良いことから、1974(昭和49)年に木造2階建ての本館と管理人室にあたる附属棟が国の重要文化財に指定された

函館の有名カレー店「印度カレー小いけ本店」

この有名店「小いけ」は、実は2軒あって、一軒は初代が亡くなった後にお店を買い上げて継続された元従業員のお店。 こちらが「元祖」です。 もう一軒は、元従業員が「こいけ」を継承した後、そのお店のすぐ目の前に同じ店名で初代の息子が出したお店。 こちらが「本店」 。まったく紛らわしいことに目と鼻の先にある。 「元祖」があるお店の前に「本店」が後追い出店したという。

さて、どちらに…

という前に、元祖はもう閉店していたので、本店に入店。

カツカレーを注文。

参考にしたブログに、本店はおいしくないと書かれていたのだが、オーソドックスなカレールーに大き目のカツ、普通においしかったです。次回は元祖に行ってみます。

操車塔

カレーを食べた後、近くにある操車塔に行ってみた。

冷たい秋風がそっと頬を撫でる十字街の交差点に立つと、街の喧騒の中で静かに佇む一つの小さな塔が目に入った。それが函館唯一の操車塔だった。高さ5.4メートル、1939年から函館市電の運行を支え続けた塔は、時の流れに磨かれた古びた姿をしていた。

目の前に立つと、その塔は思った以上に小さく、可愛らしい印象を受けた。円筒形の制御室は、塔の頂にちょこんと乗った帽子のよう。塔の壁面には、経年によるひび割れや苔の跡が刻まれており、それらが長い時間を生き抜いてきた証を物語っている。

かつて、この塔の中には操作員が入り、路面電車の運行を調整していたという。窓越しに街を見下ろしながら、信号や分岐器を操作していた彼らの姿を想像すると、不思議と懐かしさが込み上げてきた。手動で分岐器を切り替える作業はどれだけ大変だったのだろう。時に冬の厳しい寒さや風雨の中でも、彼らは市民の日常を支えるため、ここに立ち続けていたのだ。

塔の足元に立つと、現在の街並みとともに、過去の函館の風景が心に浮かぶ。昭和初期、木造の建物が立ち並ぶ坂道を走る市電の音。忙しそうに歩く人々や、手を振る子供たち。その中で、この塔は街の調律者のように静かに存在し、路面電車の運行を支えていた。かつて函館市内には6基の操車塔があったというが、今ではこの1基を残すのみとなった。失われていった塔の分も、この塔が背負って立っているように感じられた。

私は塔の周りをゆっくりと歩き、当時の操作員たちの視点になった気持ちで街を見渡した。風に舞う落ち葉、観光客の楽しげな笑い声、そして走る市電。塔の中から見えたであろう景色が、今もこの街で続いていることに感慨を覚えた。そして、塔は静かに、しかし力強くその場に佇みながら、かつての街の情景を物語っている。

最後にもう一度塔を見上げた。操車塔はそのひび割れた表面に100年以上の物語を刻みながら、今も街を見守り続けている。その姿はまるで「ここにいるよ」と語りかけているようだった。その存在は、函館という街そのものが過去と未来を繋ぎながら生きていることを教えてくれた。歴史の中でその役割を終えても、操車塔はこれからもこの街の象徴として語り継がれていくのだろう。

◤土方歳三資料館

終焉の地や縁の寺、碧血碑などあらゆる土方歳三の縁の地をこれでもかと何箇所も周り、夜は函館の有名カレー店こいけでカレーを食べ、夜景を堪能した。バイクの機動性とひとり旅でなければ絶対不可能な行程だ。翌朝、登山用の運動靴を買いがてら、土方歳三関連の最終目的地である「土方歳三資料館」を訪ねた。残念なことに、この資料館は2024年10月をもって閉館するという。閉館ギリギリの数日前に、ここを訪ねることができたのも土方氏に新選組を語り継いでほしいと呼ばれたのかもしれない。

靖國の遊就館、知覧の特攻記念館、呉の大和ミュージアムなど数々探訪してきたが、行くことができた人は選ばれし人なのだと思う。健康と時間、経済的余裕、そして何よりそこに行くために旅をするという意思。すべてが揃わないと行くことができないのだ。

ここまでの歴史探訪は、この旅の序章にすぎない。

そして、いよいよ明日はメインイベント。予々探訪したかったが、なかなか機会に恵まれずにいた函館山登山と戦争遺構 函館山津軽要塞 戦闘指揮所跡を探訪することにしたのだった。

◤ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

◤函館山要塞 戦闘指揮所跡探訪

その日は、晴れ渡った暖かい秋の一日だった。

函館山は、約5000年前に海底火山の噴火による噴出物が積み重なり、対岸と繋がって陸繋島となった独特の地形を持つ場所で、13の小高い峰が連なり、「函館山」として知られるが、実際に函館山という単一の山は存在しないという。その地形に歴史の足跡を刻んだのが、明治期に築かれた函館要塞だった。

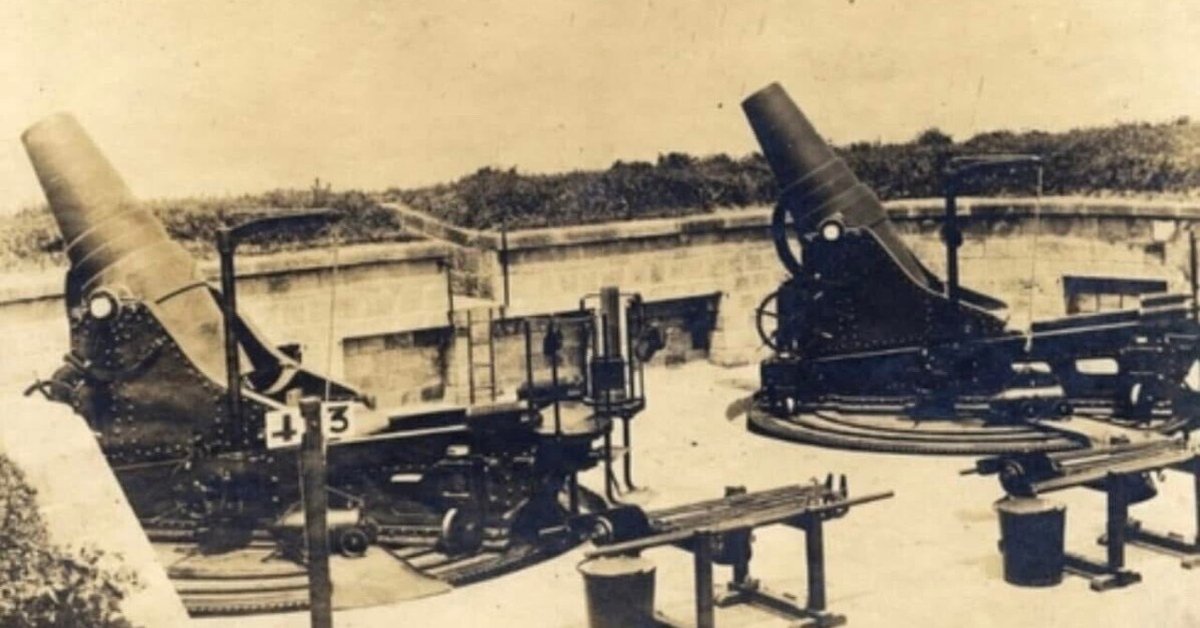

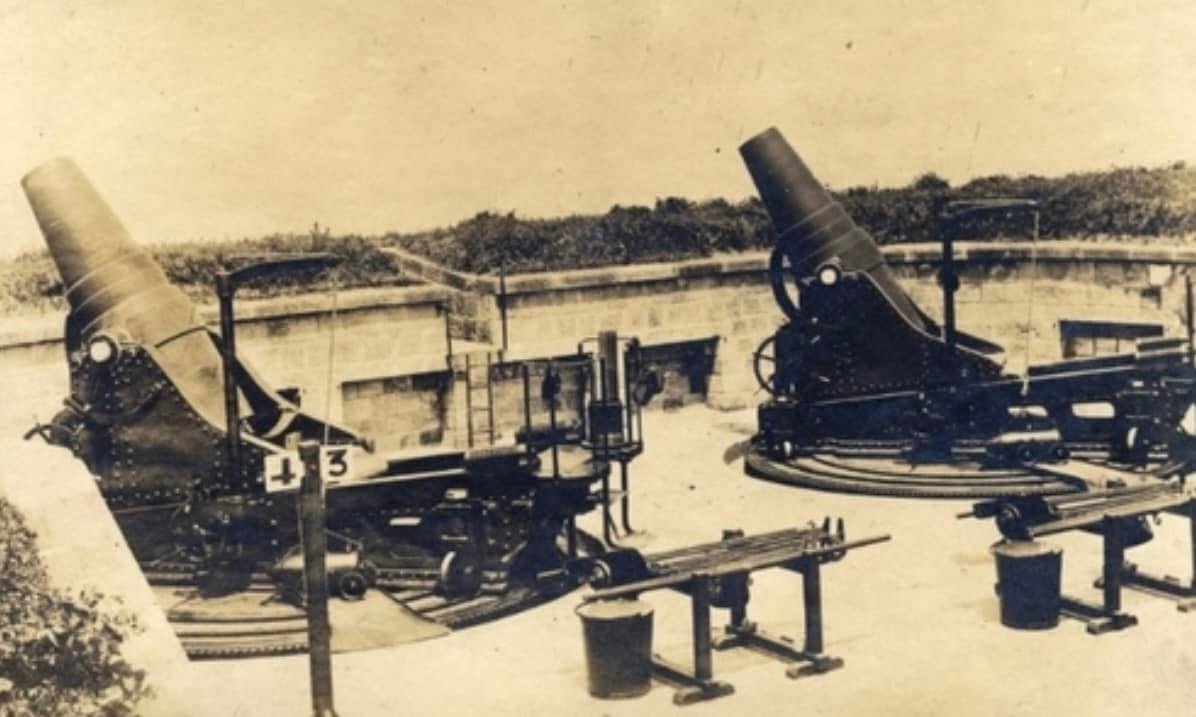

函館山全体には、明治31年(1898年)から約7年の歳月をかけて、大小5つの砲台や観測所、指令所、さらには電灯などの施設が築かれた。その目的は、南下政策を進めるロシアから函館港を防衛すること。日露戦争の時代において、函館要塞の存在は、ロシア帝国海軍の進撃に対する強力な抑止力となったのだ。

私は、函館山の千畳敷砲台を見渡す指揮官司令所に向かって登山を開始した。函館山には、函館港の防御にあたった砲台施設跡などの重要な施設が多く残っており、明治、大正を過ぎて、大東亜戦争終結まで一般市民は一切立ち入ることが出来ない秘密の軍事要塞として何があるか全くの極秘だったという。目の前に広がる鬱蒼とした緑の中で、歴史の重みを感じながら歩を進めるたびに、私の胸にはかつての兵士たちの息遣いが聞こえてくるようだった。

司令所の入り口は静かに私を迎えてくれた。

函館山の尾根を利用した堅固なコンクリート、煉瓦積三階建ての構造は、かつての威容を保ちながら、今なおその圧倒的な存在感を放っている。明治38年(1905年)に竣工したこの施設は、観測座や作戦室、そして司令を各砲台に伝える電話室が配置され、函館山全山を見渡す位置に設置してあり、南下するロシア帝国に対抗すべく、ここから指令が発せられていたのだ。

日露戦争が勃発した明治37年、ロシア帝国のウラジオストク艦隊が日本海に挑発的な出現を見せた時、函館要塞はその攻撃に備えた。しかし、この要塞から発射された砲弾は1発もなかった。にもかかわらず、その存在はロシアに対する強力な抑止力として機能し、実際の戦火を免れることができた。

要塞の砲台はどれも重要な役割を果たしていた。薬師山砲台は、函館港や函館地峡を射程に収めるために建設され、15センチ臼砲を4門備えた。ゴールデンカムイに登場する砲台はこれだろう。また、御殿山第1砲台と第2砲台は、函館山の中でも高い標高を誇り、敵艦隊に対して強力な攻撃力を持っていた。私が今立っている千畳敷砲台は、28センチ榴弾砲と15センチ臼砲を備え、函館港の防御に欠かせない役割を果たしていた。

歩を進め、いよいよ念願の戦闘司令所内に足を踏み入れる。室内は静まりかえり全く無音、外の世界とは違うひんやりとした空気が流れていた。ここでかつて、我々の先人たちが日本という国を守るため津軽海峡を見張り、侵攻に備えていたのだ。観測座に立つと、広がる函館の景色が目に飛び込んできた。その美しい風景を眺めながら、当時の兵士たちがどのような気持ちでこの景色を見ていたのかを思うと、歴史の重みがずっしりと肩にのしかかるようだった。

この地に立ち、過去の軍事的な遺構を目の当たりにしながら、私は未来への思いを馳せた。戦争という悲劇を二度と繰り返さないために、私たちは過去から何を学ぶべきか。函館山の要塞群は、その問いに対する答えを私たちに求めているかのようだった。

今日のような晴天の日、ここから見渡す景色は美しく、どこまでも広がる青空が私の心を浄化するかのようだった。しかし、心の奥底には、かつての戦いの記憶が静かに響いていた。歴史に刻まれた出来事を忘れないために、一人でも多くの人がこの場所を訪れ、自分の目で見て学び続けて欲しいと思った。

函館要塞は、単なる戦争の遺構ではなく、平和の尊さを思い出させてくれる場所としてとても価値がある。この地を訪れ、かつて国土防衛のため兵士たちが命をかけて守ろうとしたものに触れることで、私たちは未来に向けた新たな決意を胸に刻むことができるのではないだろうか。

久しぶりの登山で些か疲れたが、探訪出来た喜びと感慨深さが相まって、とても心地良い一日だった。

◤津軽要塞概要

戦闘指揮所ほか砲台跡地などの施設群は、津軽要塞と称され津軽海峡を防備するために設けられた要塞である。日露戦争中の明治38年5月19日、山縣有朋の提案をきっかけに明治42年策定の要塞整理案で前身の旧函館要塞の備砲の撤去が進み、1916年(大正5年)には御殿山第一砲台及び薬師山砲台を廃止した。

大正8年の要塞整理案により津軽要塞が新規に設置される。昭和に入り竜飛崎砲台及び汐首岬砲台及び大間崎砲台を完成させて、1927年(昭和2年)には旧函館要塞を吸収する。ワシントン海軍軍縮条約で解体された戦艦伊吹の主砲も転用され、津軽海峡の封鎖が可能となった。また新設砲台への軍事物資や兵員輸送目的で戸井線(五稜郭駅-湯の川駅-戸井駅)、大間線(下北駅-奥戸駅、大畑線はその一部)の建設が急がれた。

太平洋戦争が始まり各地の要塞が軍に隷属すると、津軽要塞も1943年(昭和18年)2月5日軍令陸甲第10号により北部軍に編入され、その後1944年(昭和19年)3月16日大陸命第967号により第5方面軍戦闘序列に編入され第5方面軍隷下となった。室蘭の防備も担当し、津軽要塞重砲兵連隊の第3中隊を配置していた。同中隊は後に第8独立警備隊に編入され、建設中の室蘭臨時要塞に展開して室蘭の防備に当たったが、1945年(昭和20年)7月の室蘭艦砲射撃では射界と射程の関係で何の反撃もできなかった。その他、北海道空襲などに際して、津軽要塞各部隊は対空戦闘を実施している。

◤戦後の遺構破壊と再評価

1945年(昭和20年)10月4日、アメリカ軍第77師団第306旅団(レイ・L・バーネル准将)が函館市浅野町から上陸、函館山を管理下におき、その後要塞施設の解体を爆破でおこなった、その際出た鉄屑等は当時函館市にある業者に払い下げされた。1951年(昭和26年)には朝鮮特需(金へん景気とも)により、財務局が要塞の金属部品の払い下げを行い、地上部分の多くが消滅した。1965年(昭和40年)頃に千畳敷への道路を作る際、塹壕連絡路の石垣の一部が使われ、1975年(昭和50年)頃に火災防止で木造建築物を取り壊し、弾薬庫や掩蔽壕の多くが立入禁止になった。このような遺構の破壊が許された理由は、当時遺構は不要の長物とされたからという。 なお、函館山ロープウェイ山頂駅・展望台や放送局の送信施設はほぼ御殿山第一砲台の上に建てられている。

明治の要塞建設以後、函館山等は要塞地帯として一般人の立入りが禁じられていたが、終戦後の1946年(昭和21年)10月に一般開放され、2001年(平成13年)10月北海道遺産に選定された。2002年(平成14年)以降、函館市が遺構の測量調査や劣化診断を実施している。

歴史

明治24年、陸軍が函館に防備施設を建設する裁可を受ける。日清戦争が始まった明治27年、要塞指令部条例の公布によって要塞が建設されることになった。1896年(明治29年)、北海道の函館港及び函館湾守備を目的に計画され、1902年(明治35年)に函館要塞として完成。

大正8年裁可された要塞整理案により函館要塞は廃止されると同時に津軽要塞が設置されることとなった。大正13年に津軽要塞の建設が始まり、昭和2年、旧函館要塞はそれに吸収された。なお旧函館要塞の砲の多くは取り外され、太平洋戦争中の昭和19年11月以降は旧式の28cm榴砲弾が6門あるのみだった。

年表

函館要塞時代

1896年(明治29年)頃 函館要塞の設置が計画される

1897年(明治30年)11月 函館要塞砲兵大隊が編成される

1898年(明治31年)

6月 薬師山砲台起工

6月 御殿山第一砲台起工

9月 御殿山第二砲台起工

9月28日 陸軍省告示第11号により函館要塞周辺区域が示される

11月25日 函館要塞砲兵大隊が亀田郡亀田村に移転

1899年(明治32年)10月 薬師山砲台竣工

1900年(明治33年)5月23日 函館要塞司令部が函館要塞砲兵大隊構内に開庁

1903年(明治36年)6月25日 函館要塞司令部が函館区谷地頭町に移転

1904年(明治37年)

2月8日 日露戦争開戦

7月20日 ロシア帝国ウラジオストク艦隊が日本海より津軽海峡に侵入し太平洋に抜ける

7月30日 ロシア帝国ウラジオストク艦隊が太平洋から津軽海峡へ侵入し日本海に抜ける

1916年(大正5年) 御殿山第一砲台及び薬師山砲台を廃止

津軽要塞時代

1918年(大正8年) 要塞整理案により函館要塞を廃止し、津軽要塞を設置する

1927年(昭和2年) 旧函館要塞は津軽要塞に吸収される

1929年(昭和4年)9月 大間崎砲台竣工

1933年(昭和8年)3月 汐首岬第1砲台竣工

1936年(昭和11年)

戸井線着工[18]

10月 竜飛崎砲台竣工

1937年(昭和12年)

6月 大間線着工[19]

12月 白神崎砲台竣工

1939年(昭和14年) 大間線、大畑線として第1期工事区間下北 - 大畑間が開通

1940年(昭和15年) 汐首岬第2砲台竣工

1942年(昭和17年)9月 戸井線建設休止

1943年(昭和18年) 大間線工事中断

1945年(昭和20年)8月15日 太平洋戦争終戦

戦後の破壊と保存

1945年(昭和20年)10月4日 アメリカ軍函館上陸。以後施設を爆破解体する

1946年(昭和21年)10月 一般開放

1951年(昭和26年)には朝鮮特需で金属部品の払い下げたことにより地上部分の多くが消滅

1953年(昭和28年) 函館市により函館山登山道(山麓-山頂間)開通[20]

1957年(昭和32年)3月22日 御殿山に函館山テレビ・FM放送所開設(NHK総合)

1958年(昭和33年)11月15日 函館山ロープウェイ開設

1959年(昭和34年) 函館山ロープウェイ、御殿山に展望台等開設

1965年(昭和40年)頃、函館山千畳敷への道路を作る際、塹壕連絡路の石垣の一部が使われる

1975年(昭和50年)頃、火災防止で木造建築物を取り壊し、弾薬庫や掩蔽壕の多くが立入禁止になった

2001年(平成13年)10月 函館山の要塞跡が北海道遺産に選定

◤旧戸井線アーチ橋(汐首陸橋)

函館山津軽要塞 砲台跡、戦闘指揮所跡を探訪し、この旅の目的を達成した心地よい疲れと共に、最後の宿泊地である恵山に向かう。途中にある景勝地、遺構を探訪しつつ向かうこととした。函館から国道278号線を恵山方面に向かう。

戸井の汐首漁港を過ぎて少し行くと「旧戸井線アーチ橋」が見えてくる。

旧戸井線アーチ橋(汐首陸橋)は、かつて走っていた戸井線(現・廃線)の一部で、函館市近郊の汐首にあるアーチ橋。この橋は、1900年代初頭に建設され、戸井線が開通する際に重要な交通路を担っていた。

汐首陸橋は、アーチ型の構造は、鉄道橋としての美しさと強度を兼ね備えており、鉄道建設技術の進歩を象徴する建造物遺構である。現在、この橋は保存されており、廃線後も産業遺構の観光スポットとして注目されている。周辺の自然環境や歴史的背景を学ぶことができる場所でもある。

◤日浦洞門

旧戸井線アーチ橋(汐首陸橋)を後にして先を急ぎます。

国道278号をさらに進み、戸井の集落、日浦漁港を過ぎ、国道のサンタロトンネル手前で右折して絵画沿いの道に入ります。ここは、国道の新トンネルが開通する前の旧道、北海道道41号函館恵山線。

少し進むと日浦洞門とも呼ばれる、素堀りのトンネル群が現れる。海岸線まで突き出た絶壁の岩盤をくり抜いた短いトンネルが7つ連続してあり、その7つのトンネルは総称して日浦洞門と呼ばれている。

当時の土木技術により1929年に開通した。周辺は、「道南金剛」と呼ばれる安山岩の柱状節理の奇岩絶壁が続き、観光の名所のひとつである。

車同士のすれ違いが困難な道幅であるが、実はここは現在も生活道路としてバスが走っている道なのだ。豊浦側には奇岩にまつわる民話伝説「佇て岩とサンタロ泣かせ」があり、「サンタロトンネル」の名の由来となった。寛政3年(1791年)民族学者、紀行家の菅江真澄はここで和歌を詠んでいる。「舟よせて、見るも及ばぬ、いやたかき、いわおの末にかかるしら雲」。

◤ホテル恵風

最後の宿泊地はこちら。

今回で4回目の利用となる大好きなホテル。

何といっても料理が最高。海鮮好きなら一度は行ってみる価値がある。なにしろボリュームがすごい。他の料理も品数、味共に最高です。一般浴場はどうしても時間により、かなり込み合いますが、3階にある宿泊者専用浴場は、それなりに広さもあり、津軽海峡を一望できる露天風呂が眺め最高です。館内も良く手入れが行き届いており綺麗です。フロントの対応も親切で気持ちの良い旅をすることができるお気に入りの宿です。

因みに、個々のホテルの向いの海岸には、干潮時のみ入浴できる海岸露天風呂で有名な「水無海浜温泉」の野湯があります。以前、来た時に一度入浴しましたが、ほぼ海水浴状態でした。浴槽部分に茹で上げられてお亡くなりになっているソイが浮かんでいました。楽しい思い出です。

◤鹿部間欠泉

いよいよ最終日です。

3日間、10月としてはとても暖かく、最高に天気に恵まれたツーリングでしたが、あいにくの雨予報。出発時もパラパラと降り出しています。気合を入れて帰路につきます。

縄文遺跡群を見ながら帰ろうと企んだが、雨で次回に回ることにしました。雨宿りがてら先ずは鹿部間欠泉を見学。

ここ、鹿部にも土方歳三の痕跡がありました。最後の最後まで土方歳三さん、ありがとうございました。

行き当たりばったりのツーリングでしたが、最後は雨の中、黒松内、倶知安、赤井川、小樽、そして札幌に無事帰宅出来ました。

長文を読んで頂いた皆様、誠にありがとうございました。

また次回の探偵ファイルをどうぞ宜しくお願いいたします。