PPP的関心【人口10万人のポテンシャルを改めて考える】

10万人都市が「生活圏」の都市的サービスの核

今まで仕事で訪問した場所では、「うち(この自治体)は小さいので活性化と言ってもなかなか大変…」という言葉を聞くことがしばしばありました。地域内で税を負担できる所得を稼ぐ世代・世帯や、地域内で消費の原動力となる世代・世帯の多寡が地域経済を支える事業所が立地しうるかを決める要素であることを考えれば、確かに一定の規模は必要だと思います。

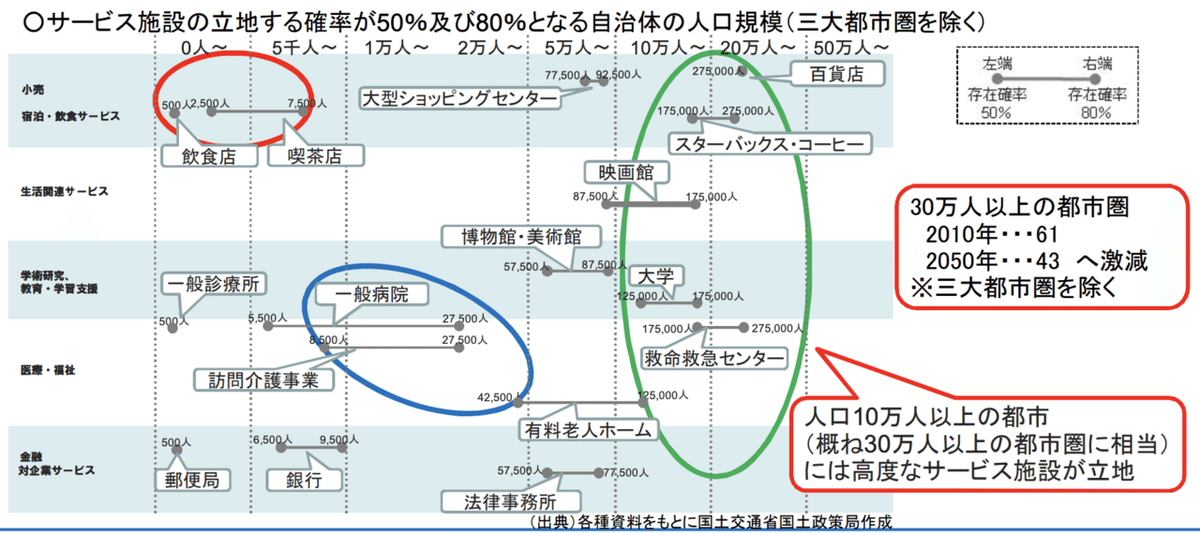

少し古いですが、平成26年の「国土のグランドデザイン2050 ~対流促進型国土の形成~」の概要( https://www.mlit.go.jp/common/001047114.pdf )でも以下のような情報が示されています。

一定以上の規模(人口10万人以上の都市、30万人都市圏相当)である都市やその周辺を含めた地域に存在できる都市的サービス業の存在確率を示したものですが、「人口10万人の都市を核に30万人生活圏」を集約・連携させることで都市的サービスは成立、充実する、という考え方であったわけです。記事のインタビュー回答からは「人口10万人の都市を核に30万人生活圏における都市的サービスを模索する」という考え方には大きな変化が見受けられませんが、こうした考え方が実践に向かう上でのキーワードが「核となる10万人都市の"デジタル化"と"連携"」です。

「…10万人都市は、デジタル化や高速道路の整備が進み、オンライン診療や緊急搬送などで連携することによって総合病院などの都市機能を補えることを前提…」

10万人都市のポテンシャル

現在、国内で10万人の都市(例えば、10万人以上~15万人未満の都市とすると…)は107市あります( 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html )。一例をあげると、鶴岡市、酒田市、石巻市、深谷市、青梅市、焼津市、桑名市、尾道市など有名な都市も多いし、それぞれの地域のことに詳しくない自分でも「独自の文化」を持った都市も多そうな、ポテンシャルを感じる"10万人都市"が並んでいます。

改めて、考える機会になった記事でした

記事で書かれていることは、「新しい論点」というわけではないのですが、今こういう記事に触れて、改めて「10万人のポテンシャル」を考える機会になりました。とともに、「デジタル化」と「連携」という観点で、都市的サービス供給(提供)における都市間の連携、地域間の連携はもちろんなのですが、都市的サービス供給(提供)の手法として「公民連携」という観点で人口・世帯数の規模縮小や高齢化などの構造変化に備えることも一層重要になってくると思います。