【化学】光の科学 可視光線について

はじめに

本日は、光の科学第一弾ということで可視光線(visible light)について扱っていきたいと考えております。可視光線というと仰々しいですが、つまりは色の科学です。今触っているiPhoneの色や植物の色はどうしてその色なのでしょうか。丁寧に解説していきます。

この記事は読み終わるまで約2分です。

可視光線について

そもそも、動物には見える色と見えない色があります。もちろん、我々人間も例外ではありません。

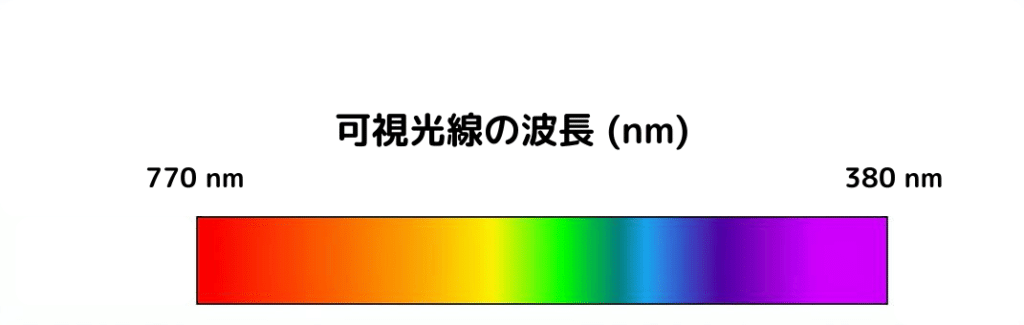

厳密にいえば認識することができる波長と認識できない波長があるということです。以下に可視光線(見ることができる光)の波長を示します(図1)。

人間が見ることができる光の波長は約380 nm ~ 約770 nmまでです。

ところで、可視光領域よりも外側の、例えば300 nmや800 nmの波長は何色に見えるのでしょうか。色としては表現できませんが、

例えば300 nmの光は紫外線とよばれています。認識できないので透明です。

単語の由来は、可視光領域の紫の外にある光(線)という意味です。

そして、800 nm以上の波長をもつ光は赤外線と呼ばれます。こちらも透明に見えます。

そういえば、遠赤外線をうたっている電気ヒーターは熱源が赤色にみえますよね。

だから赤外線も赤色!と言いたくなる気持ちはわかりますが、あれは熱源(発熱体といいます)が700 nm付近に発色しているので正しくは、

発熱体は赤だけど、暖かい原因(赤外線)は透明ということになります。

赤外線に関しては、こちらも見てみてください!

改めて言葉の意味やバックグラウンドが分かると面白いですよね。紫外線や赤外線の科学についてはまた別のブログでご紹介いたします。

植物はなぜ緑色

それでは初めに考えた疑問について考えることとしましょう。植物がなぜ緑色をしているのでしょうか。結論をお話しすると、緑色の光を吸収できないから。ということです。では吸収した色とは何色なのでしょうか。下の図2をご覧ください。

そもそも、私たちは、目の前になるものが持つ本当の色は見えません。その色は、物質が吸収してしまうから見えないんですね。たとえば、ニベアの缶の色は青色に見えますが、青色の波長を吸収しきれなかったから青色に見えるという具合です。緑色の植物の場合、補色である赤系の光を吸収していることになります。

ちなみに、補色とは、色相環で正反対に位置する関係の色の組合せのことを指します。

すべての色を足し合わせるとどうなるか

小学生のころ、すべての絵の具をたしたらどうなりましたか?

黒っぽーくなったかと思います。

なので、この問いに関しての答えは黒!と言いたいところですが、正解は白(透明)色になります。

小学生のころの絵の具の色がすべての色ではありませんからね。

白って200色あんねんってやつですね(笑)

まとめ

いかがだったでしょうか。

人間も動物で、見える光、可視光線というものは認知できますが、それよりもはずれたところはあることすらわかりません。

ただ、ほかの動物は世の中を白黒に見えているらしいので色彩がわかるというのはありがたくもすばらしいことですよね。

一説には進化の過程で獲得することができた能力なんだとか。

ところで、植物が赤系の色を吸収するのはなぜでしょうか。ぜひ、コメントで考えをお教えください。

語りだしたらきりがない、可視光線はの世界。

とても奥が深く、この世の中の多くの化学反応が可視光線によって引き起こされるといっても過言ではないくらい私たちの生活に深く関係している現象です。