【RESEARCH Conference 2022】miro体験設計の裏側

はじめに

初めまして。RESEARCH Conference 2022でmiro体験設計の統括をしていた熊谷と申します。

この度はRESEARCH Conference 2022にご参加下さり本当にありがとうございました。

参加登録者数は2,500名を超え、当日miroへの参加は最高240名となるなど、本当に沢山の方がご参加下さりました。改めてご参加下さり、誠にありがとうございました。

この記事では当日のmiro設計チームのスタッフが何を考え、どう準備していたのかについて書きたいと考えています。

体験設計チームの人数感や準備期間

体験設計チームのスタッフは協同発起人を除くと5名でした。

またPRチームの方、協同発起人の御三方も随時打ち合わせにご参加下さり打ち合わせは約10名で行っていました。

準備期間について振り返ってみるとキックオフは4/11で5/28がイベント当日のため、約1ヶ月半の準備期間でした。

また、毎週火曜日19:00〜20:00に定例会を作成し内容の議論を行いました。

1.キックオフ(2022/4/11)

体験設計チームとしてのキックオフが4/11にありました。

最初はスタッフの自己紹介があり、次は協同発起人の御三方からカンファレンスの説明、その後体験設計のアイデアをブレストし、最後まとめ役(統括:熊谷)を決めました。

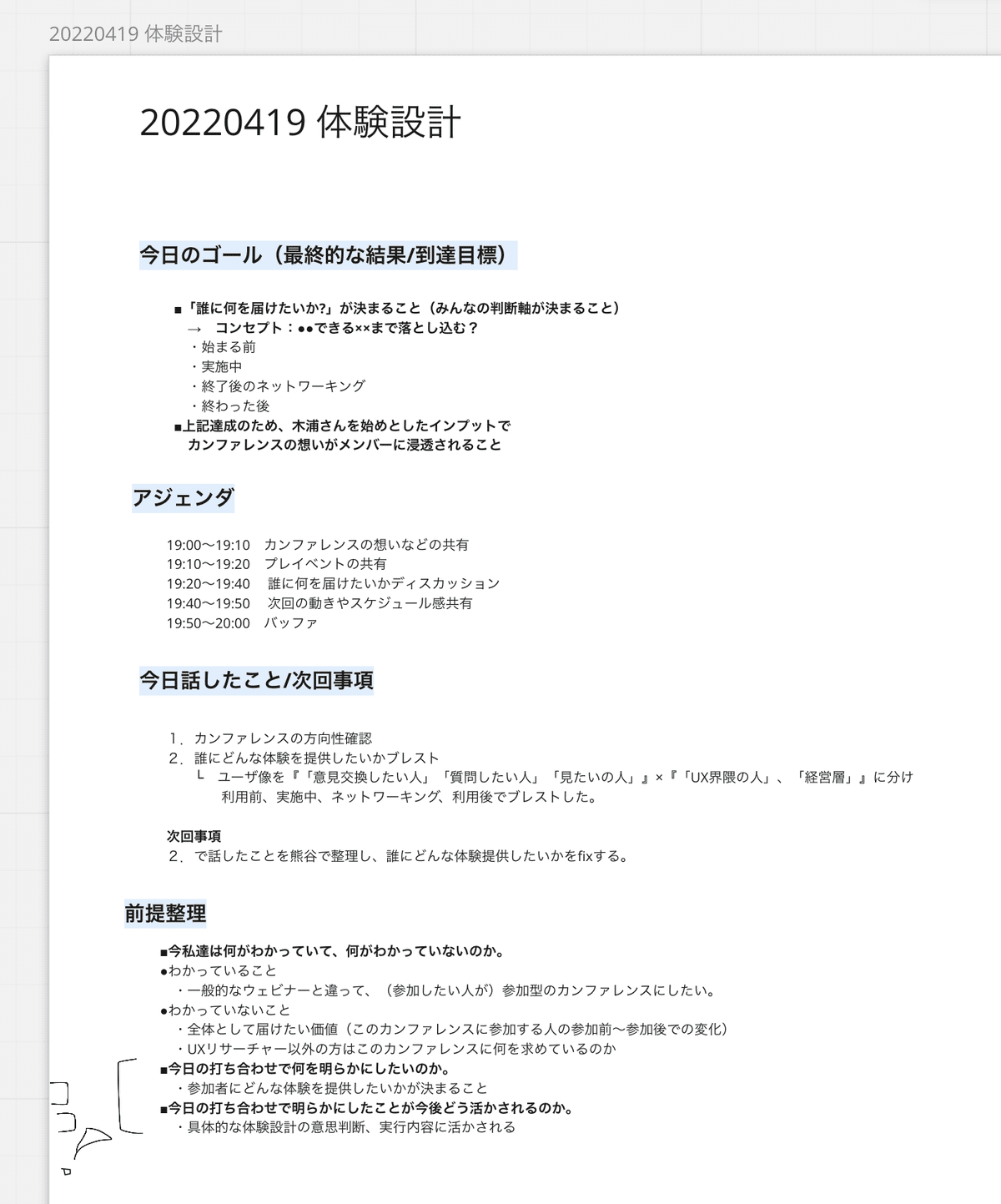

2.コンセプト・方向性定義(4/11〜5/2)

キックオフでまとめ役が決まったため、まとめ役を中心にコンセプト・方向性定義を行いました。

まずは自分達が誰に何を届けたいのかをディスカッションをしました。

今回のテーマはSTARTであることから、このテーマ(How Might We)に沿い、ディスカッションを行いました。

私たちは、どのようにリサーチを活かせるだろうか?今回のテーマは「START」です。多様な登壇者の方々に、それぞれの視点から見たリサーチの価値や、リサーチをどのように始め・活かし続けているのか、「START」した先に広がる景色を共有していただきます。本カンファレンスが参加者の皆様にとって、リサーチを「START」するきっかけとなることを願っています。

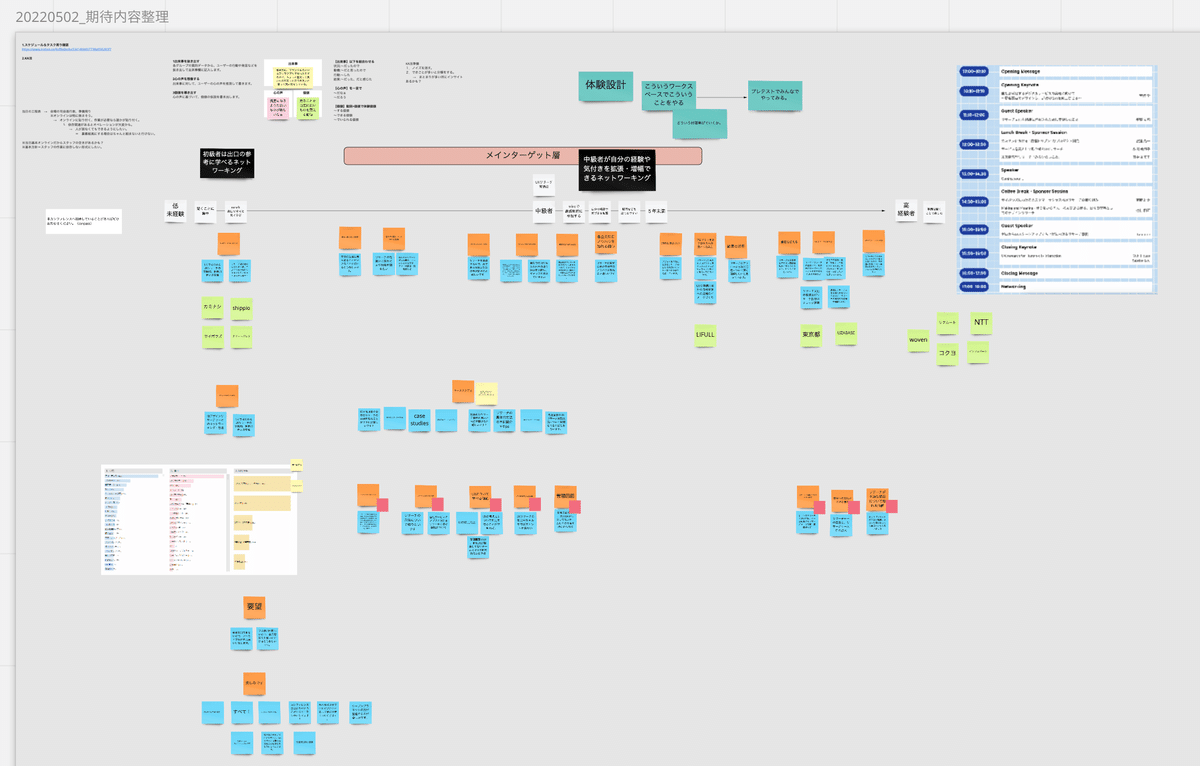

そして、何を届けたいのかはUXタイムスパンで考えました。

ディスカッションの中で「リサーチ業界の資産として残したい」というみほぞのさんの想いもあり「miroで振り返れると、カンファレンス実施中も実施後もSTARTできる」≒「資産になる」という方向性になりました。

また「オンラインだからこそ他のリサーチャと繋がりたい」という考えもあり、上手く「繋がれるきっかけ」を表現できないかという案もここで生まれました。

少しずつ方向性が決まったことで、具体的にどんな体験だと嬉しいのかを考えつつ、何故体験設計を行うのかを定義しました。

また、事前にTwitterで投票も行い、参加者の方がどんな参加スタイルなのかもリサーチしました。

📢RESEARCH Conference参加予定の皆さま

— RESEARCH Conference (@researchconfjp) April 24, 2022

当日の参加スタイルについてリサーチさせてください!🔍

当日、カンファレンスを通じてどのようなことをしたいですか?

(その他の回答はリプライにお願いします😉)#ResearchConf

他方で具体的などんな体験が良いのかはディスカッションをしても中々結論が出ず、苦戦しました。

そのため「ユーザの声をリサーチしよう」となりました。この時点でカンファレンス1ヶ月前で時間も無かったことからconpassのコメントをリサーチし、参加者がどんな体験を求めているのかを定義しました。

3.プロトタイプ作成&内部検証【1回目】(2022/5/6)

コンセプトも決まり、プロトタイプ作成に移った。

プロトタイプは他のカンファレンスなどでmiroやfigjamでの実施事例を参考にしつつ最小限で作成した。

実際に作成したプロトタイプを元にnote様とのプレイベントを元にスタッフメンバーで実施しました。結果、横のプロトタイプだと「講演と平行で見れない」「目線移動が多くて疲れる」などがあり、実践が厳しいと考えました。

4.内部検証【2回目】(2022/5/12)

前回の横にするスタイルから変更し、2つのプロトタイプ案を考え、スタッフでディスカッションを重ねました。

結果、質問ゾーンなどは分けず、色を分けることでスタッフも参加者も同じ場所で記載をしていき、ファシリテーターが黒の付箋などで誘導していく案が生まれました。

また、その形式で再度内部検討したところ「前回よりも良くなった」という声が多く、大方の方向性は決まりました(まさかこの後にもう一波乱あるとは熊谷は考えもしなかった)

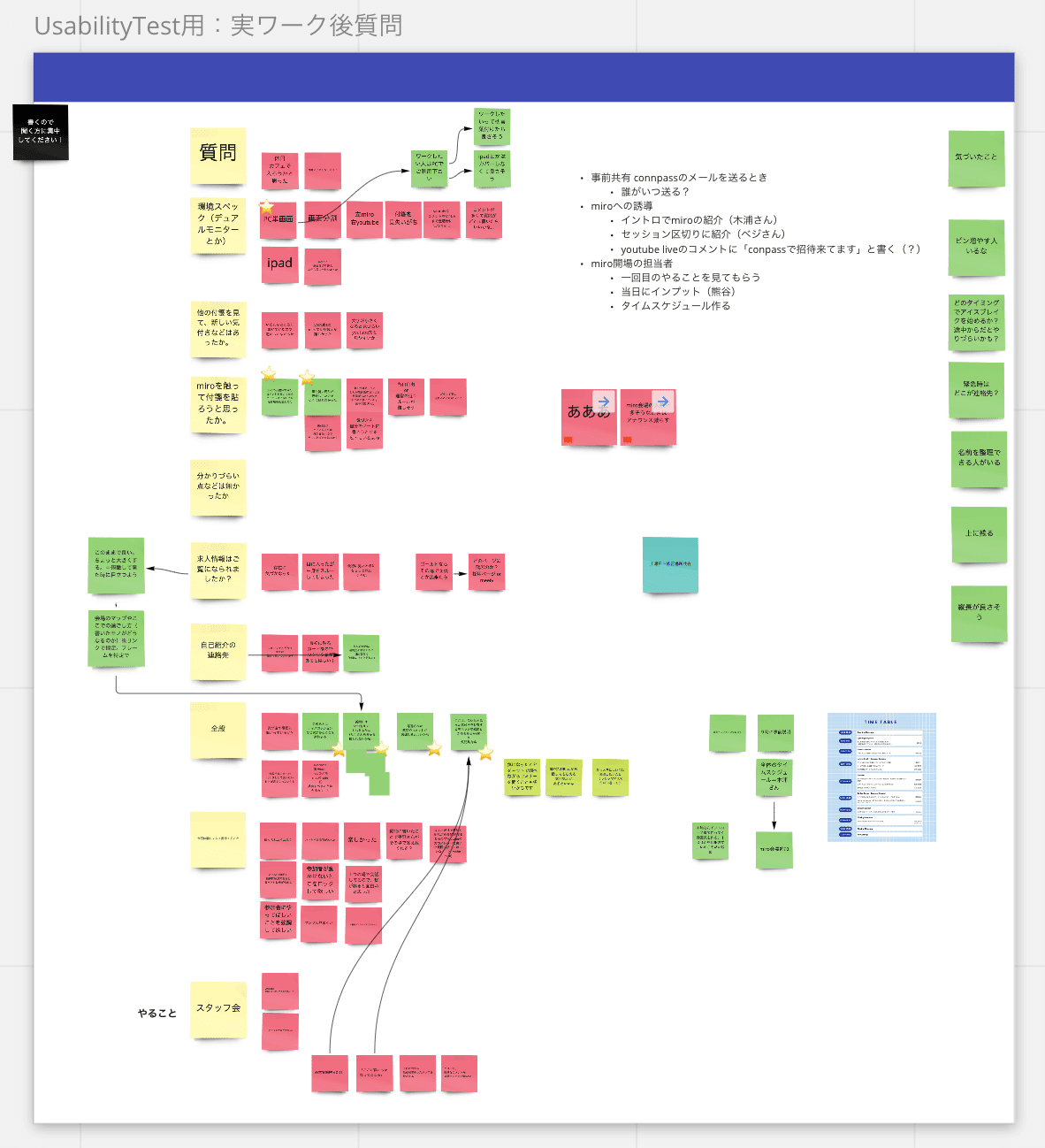

5.ユーザビリティ調査〜リサーチって大事ですね😇〜(2022/5/20※カンファレンス1週間前)

内部での検証が終わり、最終的な確認も込めて実際に参加される方にユーザビリティ調査を行いました。

モニターのリクルーティングはスタッフの知り合いを通して行いました(急なリクルーティングにも関わらずご協力下さり本当にありがとうございました)

また参加人数は5名で、今回は「繋がり」や「気付きの共有」がメインであることからモニター5名全員+スタッフで一緒に行いました。

ユーザビリティ調査を実践した結果、ファシリテータが細かくトピックを書くと下に長くなりすぎてしまうことが発生しました。それと平行し、大きく下記不具合が生まれました。(おそらく満足度などで評価するべきだが、時間が無かったことから解決できる&コアな問題だけに絞った)

気付きを書くことに集中してしまった

最初にどこを見れば良いか分からない

ちょっと目を離したら下まで伸びてて、今どこなのかが分からない

miroとyoutubeどう並行すれば良いかがわからない。

内部である程度検証を重ねており、自信満々だった私は頭を抱えました。まさしく妄想のユーザに囚われていました。そして身に染みて「リサーチをすることは大切である」ことをカンファレンスのスタッフが痛感しました。

出てきた不具合に対してはスタッフで話し合い、下記対応を行うことになりました。※カンファレンスまで1週間前です。

1.気付きを書くことに集中してしまった

・ウェルカムボード&アナウンス対応

・気付きは「リサーチの理解が深まる」という観点でお願いする

2.最初にどこを見れば良いか分からない

・ウェルカムボード対応&リンクをウェルカムボードにする

・また全体マップも作成する

3.ちょっと目を離したら下まで伸びてて、今どこなのかが分からない

・「NOW いまここダッシュボタン」の作成&遷移できるようにあちこちに遷移用ボタン置く

・ファシリテータが記載するのはトピックのみとする。

4.miroとyoutubeどう並行すれば良いかがわからない。

・ウェルカムボード対応=例を作る

上記を対応し、もう1回ユーザビリティ調査をしたかったものの、時間も無かったことから直接本番を迎えました。

6.当日の様子

カンファレンス当日は当日お手伝いのスタッフの方含め9名の方がmiroのスタッフとしてお手伝い頂きました。※オンラインも2名の方がmiroスタッフとしてご参加下さいました。

朝全体の打ち合わせをし、

朝の打ち合わせ風景です #Researchconf pic.twitter.com/UqyuAMSsYA

— 木浦 幹雄/ KIURA Mikio @ANKR DESIGN (@kur) May 28, 2022

個別の作業部屋に入りもくもくと付箋を貼り続けました。

裏側で全員もくもくMiroとTwitterとYouTubeを操作しております#Researchconf #backstage pic.twitter.com/iGbdUhBIe3

— baneta (@bane_ta) May 28, 2022

当日のmiroは最高同時アクセス数が約240名と多くの方にご参加下さりました。本当にありがとうございました。

また、自己紹介ボードも多くの方が記載下さり、ボードを横に伸ばす対応をしました(まさかここまで記載してくださると思っておりませんでした。ありがとうございます。)

当初はkeynoteの宮坂さんを超えたらピークは過ぎると考えておりましたがアクセス数が極端に落ちることが無く、また付箋数の増加や地図でのピンの負荷により、一時miroが落ちてしまいました(miro様高負荷を掛け申し訳ございませんでした。)

高負荷については当初念の為に準備していた(本当に発動するとは思っていなかった)バックアップ会場と第2会場を開放し、付箋をバックアップ会場へ移して行くことで回避していきました。(それでも何度かは落ちてしまいましたが)

午後も何度かアクセスが不安定にはなるもののの、午前中と同様の対応を行っていくことで最後までやり抜くことができました。

7.学びと今後に向けて

今回のmiro体験設計を通じ個人的に下記3つを学びました。

1.ユーザへリサーチすることは本当に大切である。

どれだけ内部でテストを繰り返しても、触るのはユーザであることから実際に触るユーザを調査しなければ自分たちの考えていることがアウトカムに繋がっているかは分からない。とユーザビリティ調査を通じて実感しました。

2.「もしも」は起こる。準備は悲観的に行動は楽観的に。

当初「バックアップ会場」「第2会場」は開かないと思っていましたが、本当に開きました。「もしも」は本当に起こるんだと身に沁みて学んだことで準備を悲観的にやる大切さを学びました。

3.{チームとして}スタッフ1名1名に「スタッフを通じてやりたいこと」や「得意なこと」を聞いた方が良い。

私のマネジメント不足でメンバーへタスクを上手く渡せず特定メンバーへのタスク集中が目立ってしまいました。

この解決のためにはスタッフ1名1名の「得意」や「やりたいこと」をリサーチすることで「あ、このタスクなら〜さんへ頼もう」となると考えています。

今後は上記の学びを元に、今年STARTしたRESEARCH Conferenceが良くなるよう、来年のインプットとしたいと考えております。

最後に

多くのスタッフの皆様のご協力で今回のmiro体験設計を行うことができました。拙いまとめ役でしたが、ご協力下さり本当にありがとうございました。また発起人の御三方には多くのとご心配とご迷惑をお掛け致しましたが最後まで任せて下さり本当にありがとうございました。

また、miro会場へわざわざ足を運んで下さった参加者の皆様、本当にありがとうございました。

最後まで本当にmiroを触って頂けるのか、価値ある体験を設計できているのかが不安でしたが、ここまで多くの方に触って頂き、最後まで参加下さった方がいらっしゃり、とても嬉しかったです。

最後に、RESEARCH Conference 2022に携わった皆様、本当にありがとうございました。皆様のSTARTにほんの少しでも貢献できていましたらとても嬉しいです。

カンファレンスの体験設計をする上で参考にした文献など

体験設計を終えて振り返りの際、チームとしてどうすればよかったのかなどを参考にしました。

ユーザビリティ調査時に企画テンプレートを参考にしました。

会議の進め方を参考にしました。

資料作成に限らず、自分の中の整理をする際に参考にしました。

追伸

スタッフがやることやmiroについてmeetyを立てております。もしご興味のある方は是非お申し込み下さい!