岩手の旅その1盛岡周辺巡りじゃじゃ麺と福田パン

その1盛岡

東京駅出発!

旧5000円札の肖像画が駅前にあったよ。

1862年生まれ、1933年71歳死去。国際的政治家、農学者(日本初の農学博士)、教育者の3つの顔を持つ日本の近代化に大きく貢献。明治、大正、昭和初期の日本を代表する盛岡出身の偉大な教育思想家で、国際連盟事務局次長や太平洋問題調査会の理事長として国際理解と世界平和に活躍した日本最初の国際人。

https://www.rakuten-card.co.jp/minna-money/topic/article_1906_00014/

岩手県のウニ水揚げは日本第2位。天然生ウニは、6月中旬〜8月初旬までが旬でシーズンオフ。 三陸沖で水揚される生ウニのほとんどが「キタムラサキウニ」。 北海道などで水揚される「バフンウニ」と比べ、身が黄色く、大きな身、上品な味わいで濃厚な甘みとコクが特徴。でも回転寿司のは?

盛岡じゃじゃ麺の元祖店は、創業60年を超える老舗「白龍(パイロン)本店」。起源は初代店主の高階貫勝氏が終戦後、盛岡で始めた屋台。高階氏が戦前に住んでいた旧満州の郷土料理「炸醤麺(ジャージャー麺)」。アレンジ+オリジナルメニュー。口コミで人気を呼び、いつしか盛岡市を代表するグルメとなった。元となった炸醤麺は、中国の味噌の豆鼓で、豚のひき肉や細かく切ったタケノコ、シイタケなどと炒めた肉みそを、茹でた麺にのせた麺料理。高階氏はこれを盛岡人の口にあうように、何度も試行錯誤を重ね、たどり着いたのが、日本の味噌をベースに、挽き肉やゴマなど十数種類の材料を炒めて熟成させた肉味噌を、もっちりコシのある平打ち麺にのせた。これがすべての盛岡じゃじゃ麺のベースとなった。

白龍のじゃゃ麺が食べてみたくて長蛇の列に並ぶが、回転が悪く、タクシーの予約時間に間に合いそうもなく、途中で順番待ちを断念。盛岡じゃじゃめん 小吃店へ。(お腹がいっぱいでちーたんたんパス。)

じゃじゃ麺の食べ方

肉味噌、キュウリ、ショウガを満遍なく混ぜ混ぜして、ひとくち食べ、肉味噌を味わい、卓上の調味料を使って自由に味変。 酢、胡椒、ラー油、おろしニンニクまたは、カレー粉を合わせて自分流の味を楽しみ、まま麺を完食。卵をひとつ取ったら皿の中に投入し、残りのタレと一緒に混ぜる。「鶏蛋(チータン)湯(タン)」ください。」と注文。タレと卵を混ぜ、麺の茹で汁を入れた卵スープをいただく。

地元のレディーが「美味しいのに残念」と言うのでネットで注文して食べてみたよ。

明治38年に新婚野津町堀合節子と3週間暮らした家で武家屋敷。随筆「我が四畳半」に描かれている。

地元の親子がおかずパンとおやつパンを注文してたよ。

ふわふわで美味しかった😋

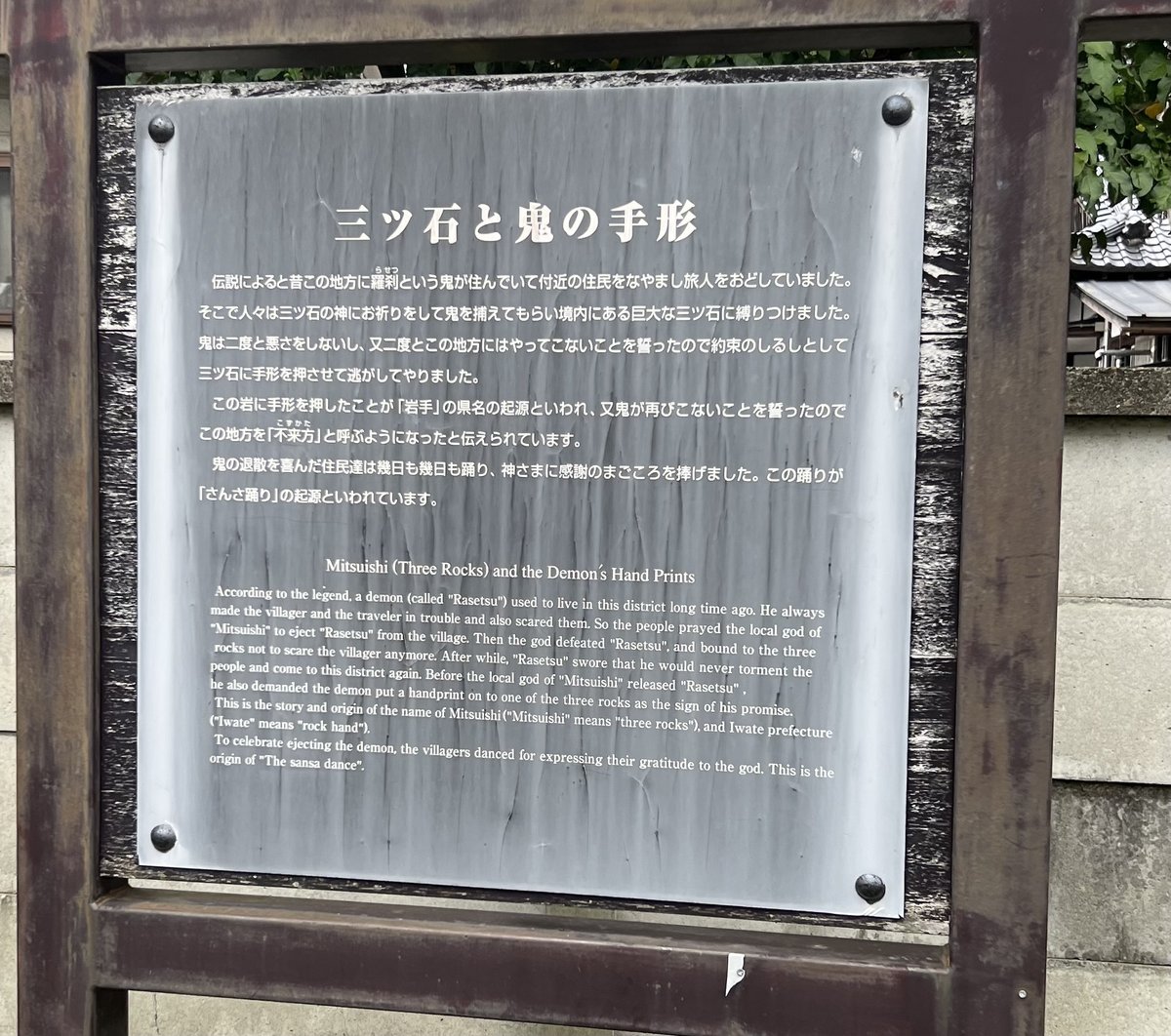

岩手の名称は、県庁のある盛岡市の所属郡名「岩手郡」に由来。 起源は、村人に悪さをして捕まった鬼がもう二度としないと約束して岩に手形を押した。という言い伝えが由来「住民の悪鬼追討の祈りに対し、人々の信仰を集めて『三ツ石さま』と呼ばれていた大岩(三ツ石の神、現=三ツ石神社)。鬼の退散を喜んだ人々は神様に感謝し、お礼に集い、笹で作った笠をかぶり、三ツ石のまわりをさんささんさと踊り回ったとされている。それが「さんさ踊り」の始まりだとか

岩手銀行赤レンガ館は、1911年(明治44年)盛岡銀行の本店行舎として落成。旧本店本館は、1911年(明治44年)に3年の歳月を要し旧盛岡銀行本館行舎として竣工。1984年(昭和59年)の岩手銀行本店新社屋完成に伴い 中ノ橋支店となり、2012年(平成24年)に銀行営業を終了。約3年半に及ぶ保存修理工事を経て、2016年(平成28年)から岩手銀行赤レンガ館として一般公開。 設計は、東京駅設計の辰野金吾と葛西萬司が主宰する辰野・葛西建築事務所によるもの。煉瓦造(れんがづく)り、2階建で、外壁は煉瓦の壁面に花崗岩の帯を回し、1階窓はまぐさ、2階窓にはアーチ、コンソールやアーチなどの要所に白色花崗岩を使っている。屋根は銅板葺でドーム部分のみスレート葺とし、ドーマー窓で飾っている。サンマード型の屋根に、西は寄棟屋根が接続し、南東隅にドームを冠した八角塔と南側に矩形塔を配して出入口としている。また、東面北端に切妻屋根が張り出す凹凸に富んだ外観。内部はロビーと営業室の吹き抜け。2階に回廊。付け柱を用い、天井に石膏モチーフの豪華内装で明治期銀行建築の姿を示している。

さまざまな神が集う岩手一の大社 盛岡八幡宮は延宝8年(1680年)に南部家29代・南部重信により建立岩手県一の大社。品陀和気命を祀り、農業・工業・商業・学問・衣食住など、人間生活の根源の神として地域住民から信仰されてきた。盛岡八幡宮祭りの「山車行事」は宝永6年(1709年)から始まり。

祇陀寺と大慈寺が水源。雛壇形式の箱で造られていて、上から順に飲み水、米研ぎ、洗い水、足洗いと、今でも生活用水として多くの人に利用されているのだそう。