猫、綱を解かれてしまえば

あまり広く知られていないが、大昔からペットとして飼われていた猫は、それがあまりに大事にされていたからだろうか、なんと綱で繋がれたまま人々のそばに置かれたのだった。そして、そのような飼い方をやめさせるには、政府による明確な命令があった。その実例の一つは、すくなくとも慶長七年、西暦で言えば1602年、あの関ヶ原合戦からさほど経っていなかった頃に確認できている。これを最小限の背景知識としてご紹介し、一つ奇妙な猫のお話をお聞かせしよう。

飼われた猫を主人公とする愉快な物語である。その名は、『猫のさうし』。話はこの猫解放の徳令から始まった。

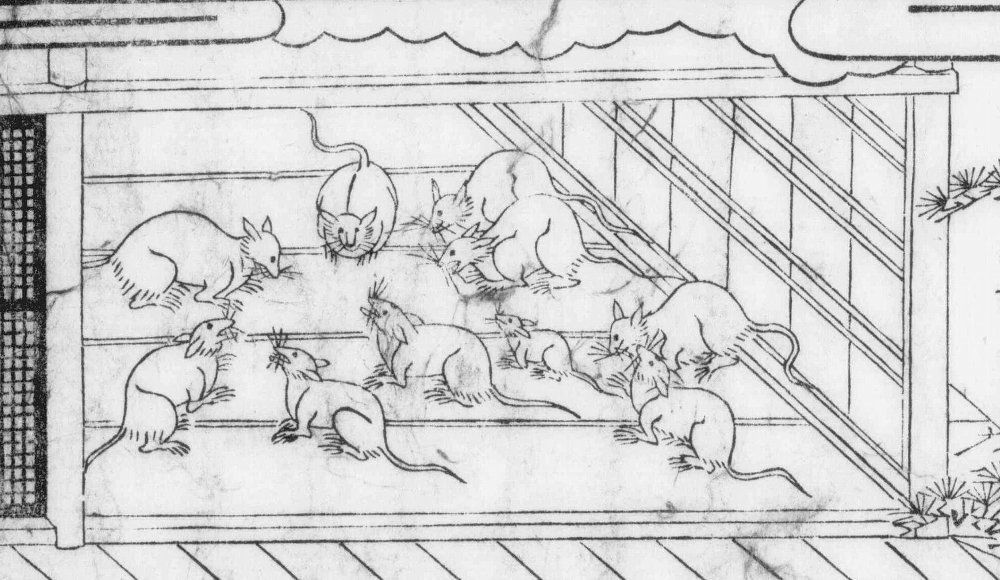

猫が自由になったら、その影響をモロに受けたのは、鼠たちだった。天敵に追い回され、必死の状態になった。一方では、世に認められるりっぱなお坊さんがいた。

そこで、鼠の代表格の一匹が、老僧の前に現われた。もともとすべて老僧の夢の中の話なので、鼠は人間の言葉を使って、しみじみと訴えた。猫に追われた苦しみ、自身の不幸と世の中の理不尽を縷々語り聞かせ、僧から同情を勝ち取って消えた。

すかさずして猫が代わりに登場した。その猫は、傲慢にして人を食う話し方をしていた。老僧を前にして、まずは自己紹介を始めた。そこで持ち出されたのは、猫の系図だった。

「又我らのけいづ(系図)をあら々々かた(語)り申べし。…われは是てんぢく(天竺)たうど(唐土)におそ(恐)れをなすとら(虎)の子孫なり。」(括弧で原文の言葉を漢字に当てた。)

自分の祖先とは、インドや中国で人間を震えさせる虎なのだ。虎の威を借りる猫なら、見え透いたほら話だと笑って聞き流せるが、しかしながら、猫の発したつぎの言葉は、日本への批判という想像もつかない方向へ展開した。

「日本は小国なり。国に相応してこれを渡さるゝ。そのしさい(仔細)によつて日本にとら(虎)これなし。」

日本とは、小さな国なのだ。それだからこそ、体の小さいこの自分がここに渡ってきたのだ。しかもこれにはれっきとした証拠がある。すなわち体の大きい虎はここに来ていないではないか。かなり強引な論法だが、不思議に説得力があって、覇気がみなぎる。ただここでびっくりしたらまだ早い。じつはそのような猫は自分の言葉まで操れるのだ。そうだろうな、猫だって互いに伝えあうこともあるだろうなと高を括ってはいけない。その言葉とは、人間には通じないのはなく、日本人には通じないだけなのだ。

「ことばをつう(通)ずといへども、てんぢく(天竺)のほんご(梵語)なれば、大和人の聞知ことなし。」

なんとあの遠く仏教誕生の地で暮らす人々が話す梵語なのだ。自慢するにもほどがある。

うぬぼれの猫は、このように老僧まで説き伏せた。物語の後半では、鼠たちが長々と対策を練り、それは都の地を東西南北を包括した壮大なものであり、そして鼠たちの視線は、さらに京都を超え、近辺の名山名刹名所に及び、さらに鼠の家族への気配りまで見せつけた。

このような物語には、もちろん楽しい落ちが用意されている。中世のものなら、出家して修行を積み、やがて成仏するということだろうかと推測したら、そんな陳腐なものではなかった。鼠たちの口を借りて、そのような猫だって犬に追われてみじめな結末が待っているのみだと、鼠たちの恨み妬みで物語は終結に向かった。

「さりながら、ねこどの(猫殿)もいぬ(犬)といふこ(恐)はものにあそここゝをを(追)ひまは(廻)され、つぢかはばだ(辻川端)にたふ(倒)れふ(臥)し、あめつち(天地)にしほた(潮垂)れたるをみれば、むく(報)ひは有」

その上、さらに和歌が三首添えられた。その一つは、弱肉強食の輪廻をあざ笑うものだった。

「ねずみ(鼠)と(取)る、ねこ(猫)のうしろに、いぬ(犬)のゐて、ねら(狙)ふものこそ、ねら(狙)はれにけり」

中世の人々の快活な生き方や自由闊達な知能を垣間見せてくれるこの物語は、さまざまな現代の研究書や注釈書などに紹介されている。しかも江戸の人々が読んでいた木版の冊子はいまやデジタル化され、例えば千葉大学付属図書館所蔵の『猫の艸帋』は、このリンクをクリックするだけで簡単にその全文を眺めることができる。上記の原文や絵の引用もすべてこの底本から選んだ。

ちなみに物語のタイトルの「さうし」とは、草子、草紙、艸帋などと漢字を当てる。室町、江戸時代に流行り、王朝的な物語に対して、読者が広がった通俗な読み物である。詳しく説明すれば話が長くなるので、いつか別の機会を譲ることとしよう。