[PSPP]分散分析(ANOVA)③

2要因の分散分析

独立変数が2つの場合に用いるのが2要因の分散分析です。2要因以上の分散分析では、主効果と交互作用の2つについて検討しますが、特に交互作用が重要となります。

主効果とは、個々の独立変数がそれぞれに従属変数に対して与える単純効果です。一方の交互作用とは、独立変数を組み合わせた場合の複合的な効果です。

分析においては、まず交互作用について検証します。

交互作用が認められた場合、一方の要因のある水準で、もう一方の要因が与える主効果について分析を行います。これを単純主効果の検定といいます。単純主効果が有意な場合、多重比較を行います。

交互作用が認められなかった場合は、主効果のみを検定し、有意な場合に多重比較を行います。

2要因の分散分析(2要因ともに被験者間要因)

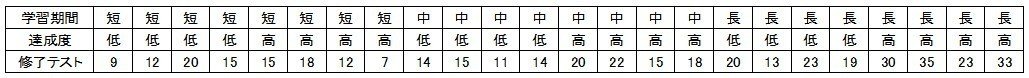

Eラーニングの学習期間と達成度、修了テストの得点について24名の被験者に対して調査を行った結果が以下のように得られました。学習期間は日数によって短・中・長の3群に、達成度は平均値によって低群と高群に分けられています。修了テストは35点満点の得点です。

SPSSでは、多重比較まで行えますが、PSPPでは、被験者間効果の検定だけが可能です。

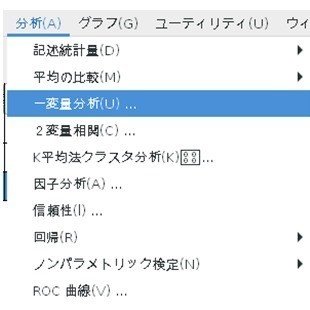

・[分析]メニューから、PSPPは[1変量分析]を選択。

・[従属変数]に「修了テスト」を、[固定因子]に「学習期間」「達成度」を指定する。

・[OK]をクリック。

出力の見方

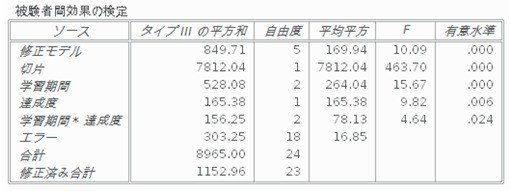

PSPPでは「被験者間効果の検定」が出力されます。

まず交互作用を確認すると、「学習期間*達成度」が、自由度(2,18)、F値4.64、有意水準(有意確率)0.024で、5%水準で有意です。

もし、交互作用が有意でなければ、主効果を確認し、主効果も有意でなければ、群間に有意差は見られなかったことになります。

この場合は、交互作用だけでなく、「学習期間」「達成度」の主効果も各々0.1%水準で有意です。

これだけでは、分析結果としては不十分なので、ANOVA君を用いた方法も紹介しておきます。

ANOVA君での実行

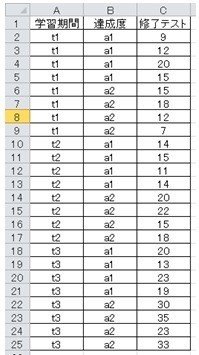

ANOVA君では、行側に、被験者間要因の識別用の文字を割り当てる必要があるので、上のデータを、表計算ソフトなどで、次のようなデータにしておきます。

これを、1要因のときと同じように、ANOVA君の[Input Window]に貼り付けます。

要因の設定に進みます。

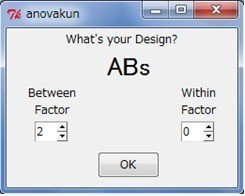

ここでは、被験者間要因が2要因なので、

・[Between Factor]を「2」に設定する。

・[OK]をクリック。

次に、水準の設定に進みます。

「学習期間」3水準、「達成度」2水準ですから、

・[A]を「3」、[B]を「2」に設定する。

・[rename]をクリック。

・要因名、水準名を編集して[OK]をクリック。

・[OK]をクリック。

出力の見方

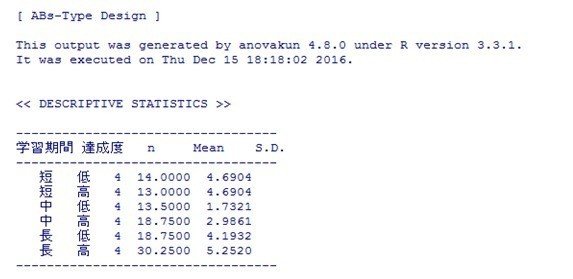

<<DESCRIPTIVE STATISTICS>>には、記述統計量として、被験者数(n)、平均(Mean)、標準偏差(S.D.)が表示されています。

<<ANOVA TABLE>>には分散分析の結果が表示されています。PSPPとほとんど同じ結果になっています。

まず交互作用を確認すると、「学習期間*達成度」が、自由度(2,18)、F値4.6373、有意水準(有意確率)0.0237で、5%水準で有意です。

主効果の多重比較は、要因A:失敗経験だけが表示されている。これは先に説明したとおり、完全主義が2水準であるためです。

今回は交互作用が有意であるので、見る必要は特にないですが、1群(少群)と2群(中群)の間は有意差が認められないことが読み取れます。

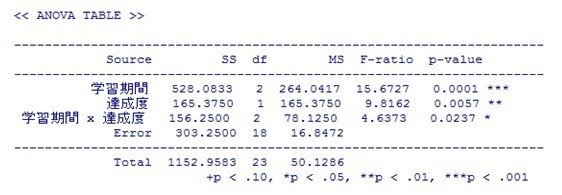

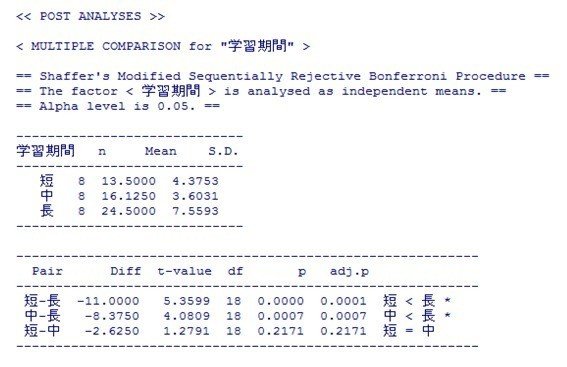

<MULTIPLE COMPARISON >では、学習期間の水準間の多重比較が示されています。

達成度の多重比較がないのは、達成度が2水準だからです。

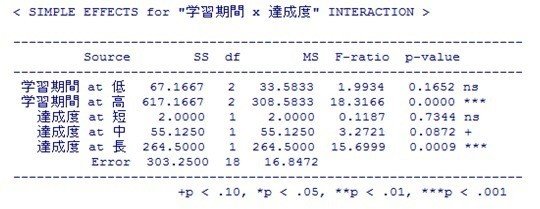

<SIMPLE EFFECT>では、単純主効果が示されています。

上段は達成度の各水準における学習期間の単純主効果です。

達成度の「高」において、学習期間の単純主効果は、自由度(2,18)、F値18.3166、0.1%水準で有意です。

下段は学習期間の各水準における達成度の単純主効果です。

学習期間の「長」において、達成度の単純主効果が、自由度(1,18)、F値15.6999、0.1%水準で有意です。

最後は達成度「高」における学習期間の多重比較です。

「短」と「長」、「中」と「長」の間で、有意になっています。

同様に有意であった学習期間「長」における達成度の多重比較が出力されないのは、達成度が2水準であるためです。