大気の構造

1. 対流圏(Troposphere)

対流圏は地表から約10〜15kmの高さまで広がっており、すべての天気現象(雨、風、雪、嵐など)はこの層で発生する。対流圏の特徴は、標高が上がるほど気温が下がる

対流圏での気温の変化は以下のように表される

𝑇(ℎ)=𝑇0−Γℎ

𝑇(ℎ) は高度 ℎh での気温(K)

𝑇0 は地表の気温(K)

Γ は気温減率(K/km)、対流圏では約6.5 K/km

h は高度(km)

例えば、地表の気温が15℃(288K)であれば、標高10kmでは気温は約-50℃(223K)となる

2. 成層圏(Stratosphere)

対流圏の上に位置するのが成層圏。高度約15kmから50kmまで広がっている。この層の特徴的な部分は、オゾン層が存在。オゾン層は太陽の有害な紫外線を吸収してくれる

成層圏では高度が上がるにつれて気温が上がる

この気温変化は、以下のように表される

𝑇(ℎ)=𝑇15+𝛼(ℎ−15)

𝑇(ℎ)は高度 ℎhでの気温(K)

𝑇15は高度15kmでの気温(K)、約-56.5℃(216.5K)

𝛼 は気温増率(K/km)、成層圏下部では約2 K/km

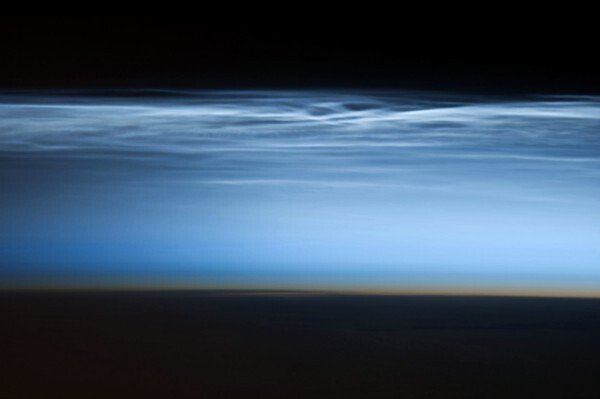

3. 中間圏(Mesosphere)

成層圏の上には中間圏があり、高度約50kmから85kmまで広がっている

ここでは再び高度が上がるにつれて気温が下がる層、中間圏の気温は最低で-90℃に達することもある

この気温変化は、以下のように表される

𝑇(ℎ)=𝑇50−𝛽(ℎ−50)

𝑇(ℎ) は高度 ℎでの気温(K)

𝑇50は高度50kmでの気温(K)、約-2.5℃(270.5K)

𝛽 は気温減率(K/km)、中間圏では約2.5 K/km

4. 熱圏(Thermosphere)

高度約85km以上の範囲で、ここでは高度が上がるにつれて気温が急激に上昇する

熱圏は太陽からのエネルギーを直接吸収するため、非常に高温になる

この気温変化は、以下のように表される

𝑇(ℎ)=𝑇85+𝛾(ℎ−85)

𝑇(ℎ)は高度 ℎでの気温(K)

𝑇85は高度85kmでの気温(K)

𝛾は気温増率(K/km)

ただし、熱圏の気温は高度や太陽活動によって大きく変動するため、定数 𝛾 は一定ではない

気温は1000Kを超えることもある

まとめ

地球の大気は、高度によって非常に多様な性質を持ついくつかの層に分かれています。それぞれの層が独自の気温変化と特徴を持ち、地球環境において重要な役割を果たしている。

対流圏:地表から約10〜15kmまで広がり、すべての天気現象が発生。高度が上がると気温が下がる。

成層圏:高度15kmから50kmまで。オゾン層が存在し、紫外線を吸収。高度が上がると気温が上がる。

中間圏:高度50kmから85kmまで。高度が上がると再び気温が下がり、気温は最低で-90℃に達することも。

熱圏:高度85km以上。太陽のエネルギーを直接吸収し、非常に高温になる。気温は1000Kを超えることも。