人の探究から見晴るかす、私たちの未来。

社会人にデザインの知見を、という想いで講師と学生が共になって日々の学びを深めているXデザイン学校。実際にどんな学びがあるのかという教室の声を届けていく、クラスルームインタビュー。第22回目は草創期から繋がりのある奥泉直子さんです。

奥泉直子さん

小樽商科大学卒。中京大学情報科学研究科認知科学専攻、修士課程通信教育課程修了。業界や国内外を問わず、さまざまな商品やサービスの開発や改善を目指すものづくりのプロジェクトに数多く従事。また、人間の認知特性を踏まえて調査に臨むことの意義とそのためのノウハウを伝える講義やセミナーの講師を務め、後輩の育成と指導にも積極的に関わる。

どんなお仕事をされてきましたか?

学生の頃目指していたのは通訳や翻訳を生業にする人で、大学出たての頃は20代半ばまで英語の勉強をひたすらやってました。でも出身が札幌なんですが、札幌じゃ仕事がないってことで東京に出る決意をして上京し、英語を生かして少しずつ仕事をしてる中で、縁あってユーザビリティをやってるデザインコンサルティング会社に社長秘書として就職したんです。後にHCD-Netを立ち上げることになる鱗原さんのところで、彼の秘書をやりながら英語の文献を日本語にしてスタッフに共有する仕事をしていました。当時ユーザビリティ評価界隈がすごく右肩上がりで非常に人が足りなくて、ある時ユーザビリティテストのモデレーターという役割をやってみない?って誘ってもらったんですね。面白そうだったので英語関係ないけどやってみようと挑戦してみたら、ハマってしまったというか、すごく楽しかったんですよ。

人の話を聞くというか、何て言うんだろう、楽しかった。もっと言うと、楽しかったというよりも“できちゃった”んです。あれ、すごいうまくない、私?って。で、どんどんお仕事させてもらえるようになって。でも、やっぱり周りでやってる先輩たちのアシスタントの域を超えないというか、専門知識が足りないというか、何か軸になるものが必要なんじゃないかと。英語も一つの重要な軸になっていくんですが、その当時は海外からの仕事がそんなにあるわけでもなかったし、国内でユーザビリティ評価の仕事をしていく上で、認知科学の勉強をしようと。テクノロジーの勉強をするよりも、人間のことを勉強する方が興味を持てたし、運良くその時ドン・ノーマンのお弟子さんの三宅なほみ先生が社会人向けの通信制大学院を開校して間もない時で、これなら仕事もしながら通信で勉強してもう一つ軸を作れるんじゃないか?と思って勉強を始めたら、それがまたやっぱり面白くて。あ、これはちゃんと勉強しよう!と思ったのと、仕事との両立が難しかったので、会社辞めて独立しちゃったんです。通信で大学院行ってる2年目に、もう勉強にちゃんと時間を使えるようにしようと覚悟を決めて会社辞めてフリーになって以来、20年以上ずっとフリーです。

ユーザーリサーチとユーザビリティ評価の違いは調査と評価の違いで、調査は作る前にユーザーに接してユーザーの想いや行動だけでなく表に現れてきてない潜在的なところまで含めて調べ倒すことで、評価は作ったものに対してそれがユーザーニーズに見合ったものかユーザーが抱えている課題を解決するものになっているかを確認すること。当初はユーザビリティスペシャリストって肩書きでやってたんですけど、当時はユーザビリティと言ってたものが、少し範囲が広がってHCDという表現が使われるようになって、その後UXって言葉が出てきて、どんどんユーザビリティ評価だけしてるわけにいかなくなっていったんです。で、出来上がったものの評価をしてるよりも、もっと上流で“そもそも私たちって何が欲しいんだっけ?みんな何をしたいんだっけ?”というユーザーリサーチのニーズが急速に高まっていったのもあるし、自分の興味もそちらへ寄っていったのもあって、割合としては最初はユーザビリティ評価が8割方だったのが、今はユーザーリサーチが8割ほどに逆転しています。でも、両方できるのが一つの強みになってますね。

翻訳もリサーチも、人の探究に繋がっている。

翻訳のお仕事はもうされてないんですか?

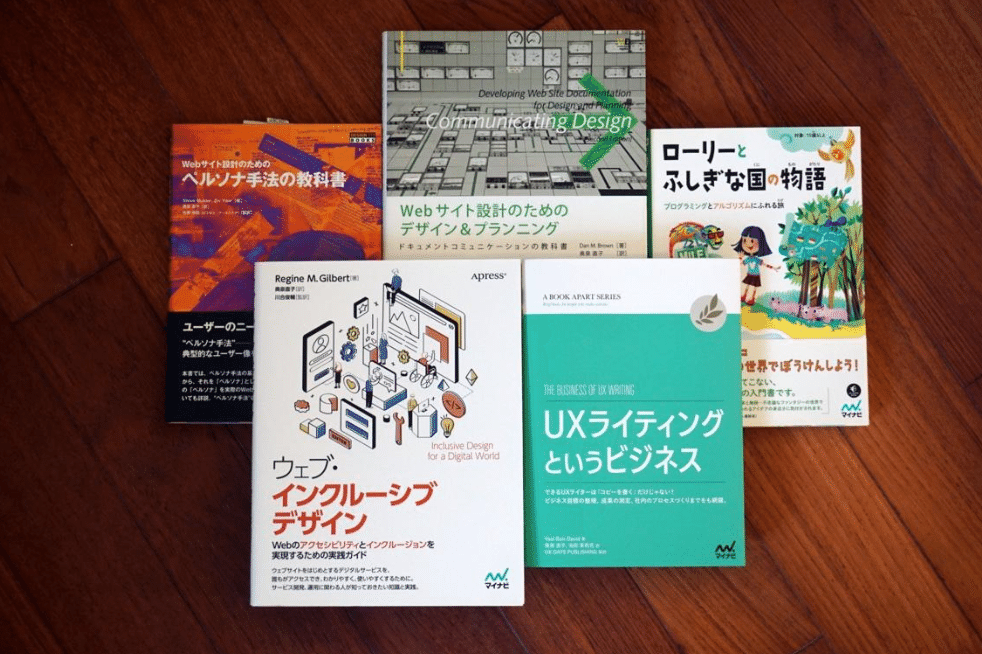

いえ、翻訳もやりたいんです。この業界に入ったおかげで、この業界の本を翻訳するチャンスをいろいろいただけるようになって、ちょうどこの冬には「UXライティングというビジネス」っていう本がA Book Apartシリーズの「最善のリサーチ」に次ぐ2冊目として出版されます。それを含めて翻訳させてもらったのはまだたったの5冊なので、今後も翻訳のチャンスがあれば即答でやります。当初は、海外の研究論文を翻訳して社内で共有という役割だけでしたが、海外のクライアントが日本で調査や評価をしたいという時に一つのコンタクト先として私がいるという立ち位置へと発展してきました。英語をみっちり勉強してきたことが意外なところでも活きて、ニッチな領域を開拓できたように思います。

翻訳って仲介役だと思っていて、著者と読者の間に翻訳者がいて、書かれていることは何を伝えようとしてるのかな、どう伝えてあげたら伝わるのかな、というのをずっと真摯に考えながら翻訳しています。ユーザビリティ評価も、作った人はこういう思いで作ってるけどユーザーには伝わらないよねってところをどううまく変えたら伝わりそうかとか、その辺りを汲み取ってテストの中でユーザーの声を集めて分かりやすい形にして伝える仕事だと思ってるので、仲介役としての仕事としてとても似ている。自分の中では繋がっているんです。

どんな姿勢でリサーチと向き合われていますか?

私たちの生活って、刻々と変わっていますよね。テクノロジー進化のスピードが速いのはもちろん、ネットでグローバルにいろんな情報が入っていろんな影響をいろんな角度から受けて生活を送ってる。そうなると、もう追いついていこうと意識してるわけじゃなくても、無意識に生活の中に取り入れてることがあったり、もちろん意識的に取り入れてることもあってその変化を受け入れたり拒否したりしながら、私もそうですが結構みんな必死で生きてるんじゃないかと思うんです。UXって時間軸を長く捉えて、使う瞬間だけじゃなくその前から始まってその後まで続いていく体験をしっかり見据えてものづくりしましょうねって話なので、その変化を人々が受け入れる/拒否することで生活や考え方や価値観がまた変化していく、その観察と理解を深めて様々なことに活かしていこうと考えると、エスノグラフィーや人類学といった“結局人ってどうなの?”って問いに行き着く。だから私はデザインの探求をしてるつもりは全然なくて、人ってどうなの?という人の探求に注力してきたんですが、Xデザイン学校の先生たちが目指しているのも“考え続けることを上手にさりげなく促し続ける”ことなんじゃないかと。先の話にも通じるけど、日々いろんな情報が溢れて普通に生活するだけでも忙しいから、流されるとしっかり考えることがおろそかになりがちになる。だから日々ちゃんとアンテナを張ってないと気付くべき時に気付けないし、どんなに発想しようとしても発想するためのタネが自分の中にないとありきたりのことしか思いつけない。それに、自分だけじゃなく周囲を深く観察しながら生活することで隠れたニーズや解決しなければならない課題が顕在化してきて、アンテナ張ってたことが、自分で発想しなきゃいけない、デザインしていかなきゃいけない時の大きな武器になると思うんですね。だから、探究って言葉はデザインスクールに行ってるからやるんじゃなくて、普段からずっとやる、習慣というか日々感性を磨いておこう、というのが大切なんだと思います。

誰もが考えて行動する社会へ。

次こっちに行きたいという領域があったりされますか?

私、引退したいと思ってるんですよ。毎回面白い案件に関わらせてもらいながらもやはり日々プロジェクトに追われるし、どこかそれって継ぎはぎで。ただリタイアしたい気持ちはあるんですが、40歳になった時、平均寿命が80代だから“よーし折り返したぞ”って気持ちでいたんですよ。なのにそこから10年頑張って50歳になったら社会では人生100年時代とか言われて、また折り返しじゃん!長っ!と思って。50年も生きて結構頑張ってきたのにまだ折り返しだったんだ、ってことに直面した時に、これ60歳になる時また折り返しになるんじゃないだろうね、あーなんか嫌だなと思ったんですよ。仕事は楽しくやってきたし、学びも多くて学び続けることには何の抵抗もないんですが、やっぱり仕事に追われずもう少しゆっくりしたいという思いがある中で、“でもここから先も長いぞ、そしてまだあまり多くの人間が経験してないぞ”って考えた時に、80歳めちゃくちゃ元気みたいに生活を豊かにするためにはどうしなきゃいけないんだろう?ってことが、自分事として考えられる。リタイアしたいと思いつつもそれが良いことなのか悪いことなのかさえ分からない。でもみんな初めてのことだから、どこかで何かしらの意思決定をしていかなきゃいけなくて、その意思決定をサポートする何かみたいなものが欲しいなと思ったり、あまり心がザワザワせずに自分が思い描いているリタイア後の緩やかな生活みたいな暮らしを送っていけるような社会ってどうやったらできるのかな、ってもう人のためだけでなく自分のために知りたいし、探求したいなという思いがあって。これから高齢者になっていく私たち世代が全員ある程度の年齢でリタイアして悠々自適とまではいかずとも、ちょっとずつ社会のお荷物になっていくのを許容するままだとやっぱり日本社会が破綻するんだろうなと思うので、リタイアしたい気持ちはありつつ荷物にならないようにするにはどうするのかなということは考え続けなきゃいけないなと思ってます。

どんな未来になるといいと思われますか?

SDGsがだいぶ浸透してきていろいろまた変わりつつある気はするんですが、やっぱりちょっと遅かったんだろうな、人間はやってしまったんだろうなと思ってて。でも、だからといって今諦めてしまうと次や次の次の世代がどんな大変な思いをするか考えると申し訳ないなと思うので、何かできることからコツコツとやんなきゃいけなくて。で、そういうところから「誰もが考える、考え続ける社会」に向かっていかないと本当に終わってしまうんだろうと思っています。流行ってるからやるとかでなく、やらなきゃいけないからやるでも社会的にこうだからやるでもなく、何のためにどこを目指して“自分がどこまで何をできるのか”をちゃんと考えないとサステナブルじゃないのでみんなが考える。そうやって社会が“誰もが考えて行動する”という方向に向かってほしいと思っています。

自分の頭の中を俯瞰して捉えることをメタ認知と言いますが、やっぱり自分が今行動を起こさないのは、自分の中でどういう想いがあるからなのか俯瞰して考えながら、ああ、これは言い訳だって気付いたり、周りがどうこうだけでなく、自分はどうなんだろう?と考える習慣もすごく重要になってくるように思います。そういう思考の解像度として、観察した結果も対話の結果もつまるところ全部自分の頭の中で咀嚼して解釈していくわけで、言葉尻を言葉どおりに受け取っていいのかどうか?常にリサーチャーは考えていて、そこはやっぱり研ぎ澄まされていくんじゃないかと思いますね。

私にとって、デザインとは「歪みのないデータを手渡す相手」。

そんな奥泉さんにとってデザインとは何ですか?

リサーチを生業にしてる人たちの多くには、もちろん自分も含めてなんですが、デザイナーに対する憧れというか、何か一線引くものがある気がしていて。リサーチについて教える時、必ずそのリサーチ自体が目的にならないよう気をつけなきゃいけない、調査をして満足ではなくその先に繋がってこその調査なのでちゃんとその先へ渡していかなきゃいけない、と必ず伝えるようにしてるんですが、私はデザインリサーチという言葉が未だにどこか腑に落ちないんです、何だろうデザインリサーチって、と。デザインに繋げていかなきゃいけないという思いは一緒だと思うのですが、誰が言い出したのか知らないのだけど、デザイナーに対する憧れがきっとあるんだろうなと密かに思ってたんです。

そういう意味で、私にとってデザインは、私の仕事ではないと思っています。私はリサーチを私の仕事だと思っていて、その結果をデザインをする人たちに渡すのが仕事なので、デザインは私の仕事ではない。その先はあなたたち考えてねとずっと思っていて。その先もやれればいいとか楽しいって世界があるのかもしれませんが、やっぱり私、デザインの勉強はしてきてないので餅は餅屋で、デザインの勉強をちゃんとしてきた人たちにデータを渡すまでがスペシャリティなんです。ユーザーにインタビューする時とにかく正直な話を聞かせてほしいとお願いしている立場なので、自分がオブラートに包むわけにはいかない。彼らがその先をじっくりしっかり考えられるように、“ユーザーってこうだよ、今の社会ってこうなってるよ”と、その段階で考えられるマックスでありベストであり歪みのないデータを渡すことを目標に私はいつもリサーチをしているので、そこから先はよろしくね、煮るなり焼くなりこのデータを使うといいよって。なるべく私だからここまで来られたっていうデータを渡せるような調査をしたいと思っていつも準備して、調査に向かう前のビジネスインタビューみたいなこともしっかりやって、どういう目的でどういう意思決定をしたいからどういうヒントが欲しいのかしっかり確認してから調査の設計をするようにしていて。と言いつつ、時間に押されてそんなにみっちり分析してる猶予がない、わ、どうしようみたいな感じになることもあるんですけど、やっぱりビジネスなので、限られた時間の中でベストな仕事をするしかなくて、そのためにはリサーチはリサーチャーが、デザインはデザイナーがやる、そして一緒にやるのがベストだとは思っています。その点で私はデザイナーになるつもりもなければ能力もないと思っているので、そこは切り分けたままでいいのかなって。デザイナーの皆さんが、自分でやらずとも“リサーチとはそういうもので、自分たちの土台を支えるすごく大事な最初のデータを持ってきてくれるんだ”って理解がどんどん増えていくといいなと思いますね。

真摯な姿勢でリサーチや評価に携わり続け、デザインとは一線を引かれる奥泉さん。デザインが何かを生み出す前に何が重要で大事なのか、思い知らされます。デザインのおもしろさは、やっぱり広くて深いです。