Tinker史

本稿はサークル「旧世代の灯」の発刊するヴィンテージ同人誌、「WISDOM IN THE DEPTH 3」に寄稿させて頂いたものである。

1.導入

1.1.本稿の趣旨

本稿は、Tinkerの視点から、'08年から'24年現在まで、15年強のヴィンテージを概観する。

ウルザ・ブロックの産んだ超強力カードである修繕/Tinkerは、ヴィンテージの最前線を渡り歩いてきた古豪だ。したがって、その動向をつぶさに見ていけば、射影のように同フォーマット全体の動向を把握することもできると考えたのだ。

'08年を観察の始期としたのは、Time Vaultのエラッタが実施されたことによるものだが、~'16年の期間は、エロま!氏の手になる本誌別記事により極めて精緻な紹介があるので、そちらも併せて参照いただきたい。

一方で、'21年以降はモダンホライゾン2のもたらしたウルザの物語/Urza's Sagaによる影響があまりに多大であること。また、添削杯への寄稿記事で既に取り扱っていることを考慮し、記述を縮小する。

1.2.投入コスト

この15年のダイナミクスを振り返るにあたって、メカニズムの投入コストの観点を意識していきたい。

メタゲーム視点での投入コストとはそのメカニズムをデッキに投入することによる不利(いわゆる裏目)や、デッキ構築に課される負担の程度である。

一例として修繕戦略の投入コストを考えてみよう。第一に、修繕から踏み倒し登場させたい巨大アーティファクトを素引きしてしまう(素引き)事故リスクが挙げられる。

また、修繕の追加コストとして必要になるアーティファクトを十分量投入しておかなければならないデッキ構築の制限も投入コストに数えられる。もっとも、ヴィンテージではSoloMoxenがフル投入できるため、実質あってないようなコストだ。

しかし、アーティファクト対策が流行すれば、折角修繕で出したアーティファクトがあっけなく対処される可能性も考慮しなければならない。このように、投入コストはメタによっても左右される。

プレイヤーたちは、修繕戦略のリターン=成立時の決定力を投入コストに見合うか否かを判断し、デッキ投入の可否を決断することになる。

1.3.サブ戦略

'10年代末ごろから顕著となる評価基準として、各デッキにおけるサブ戦略(サブプラン)つまりメイン戦略以外の勝ち筋がある。

その良し悪しを測る尺度として、本稿では次の3つを定めることとしたい。

スロット圧迫の程度

メイン戦略とパーツを共有していればスロットを節約できる。

また、サブ戦略のパーツがそれ自体多機能であれば、重複する役割の枠に投入することができ、これまたスロット節約に繋がる。メイン戦略への補完性

サブ戦略を実行することによるメイン戦略への寄与。

またはその逆。メイン戦略へ仕掛けられる対策への耐性

1.4.用語

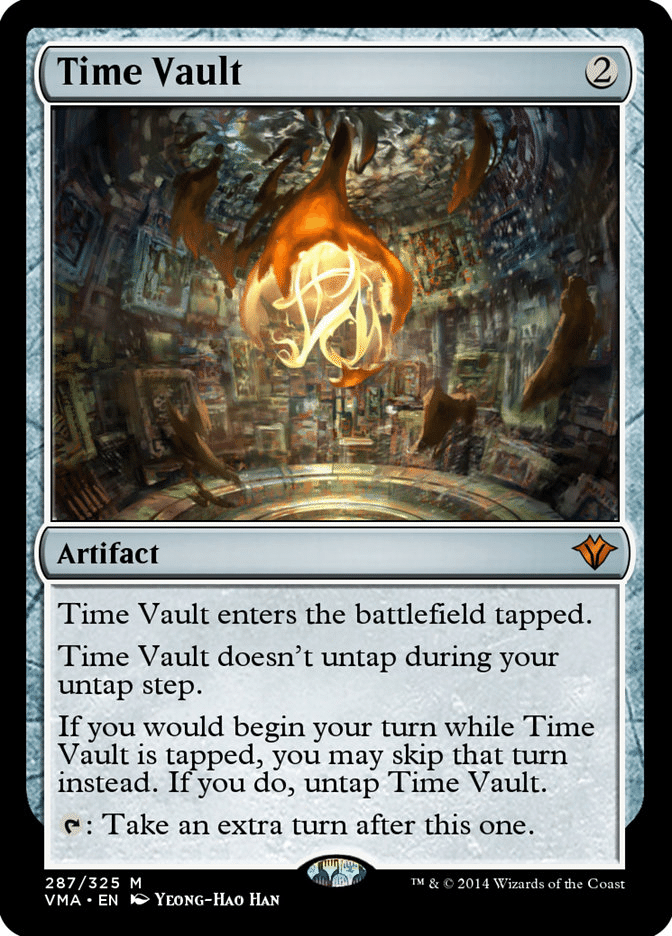

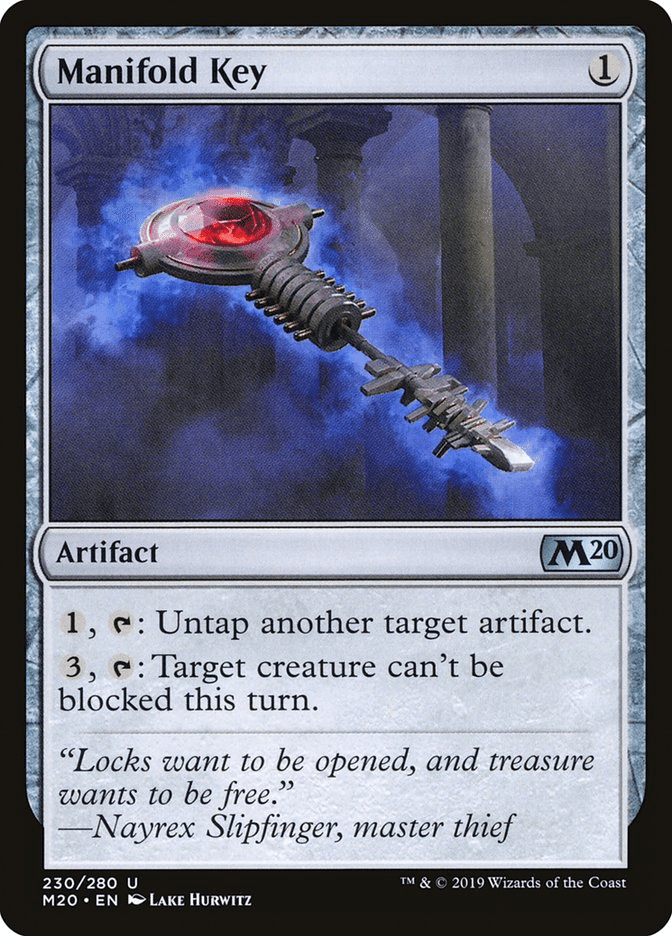

Vault-Key

Time Vault+通電式キー/Voltaic Key、または多用途の鍵/Manifold Keyによる無限ターンコンボ

修繕先

修繕でサーチしてくる前提で投入された、高コストのアーティファクト

Taxing

コスト増加メカニズム

アーキタイプ

採用するコンセプトによるデッキ区分。

コントロール、Workshop、Bazaar等

デッキタイプ

アーキタイプの下位分類として、具体的な戦略によるデッキ区分。

Tinker、Oath、MUD、Hollow Vine 等

バリエーション

デッキタイプの下位分類として、時代別の構成を指すもの。

Vault Control、Trygon Tezz 等

制圧パーマネント

特定の戦略を否定する大きな影響力を備えたパーマネント。

無のロッド/Null Rod、覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veils 等

1.5.Abstract

Tinkerデッキタイプは'08年のVault-Keyコンボ実装により強化され、Vault Controlバリエーションとして'13年頃までトップメタの座にあった。しかし、'10年代中盤に入ると、よりデッキパワーに優れるゼロックス・トークンやMUDに押され衰退。逆説的な結果/Paradoxical Outcomeを核とするPOバリエーションが誕生した'16年が転機となり、'19年のボーラスの城塞/Bolas's Citadel・'21年のウルザの物語/Urza's Sagaを得て一強となる。'22年末に興った白単イニシアチブに一時押されるが、'23年には勢力を回復。24年5月現在の最有力バリエーションは切望の宝石/Coveted Jewelを用いたJewel Shopsとなっている。

2.始期

2.1.Vault Controlの成立

2.1.1.誕生

'08年9月にTime Vaultのパワーレベル・エラッタが解除され、アンタッパーと並べば無限ターンが得られることとなった。最も手頃な相方は通電式キー/Voltaic Keyで、アーティファクト2枚・4マナ(起動コスト含む)で成立する。

これは、同時期の他コンボと比べても明らかに手軽・容易な勝利手段だった。

$$

\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline

パーツ &条件 & 効果 & 特筆事項\\ \hline

絵描きの召使い/\text{Painter's Servant}\\ 丸砥石/\text{Grindstone} & 2枚6マナ & ライブラリアウト\\ \hline

ゴブリンの溶接工/\text{Goblin Welder}\\ 精神隷属器/\text{Mindslaver} &2枚5マナ& 無限ターン操作 &\text{hardcast}なら+6マナ\\ \hline

ゴブリンの放火砲/\text{Goblin Charbelchar} &1枚7マナ &大ダメージ & 構築制限大\\ \hline

\end{array}

$$

このコンボVault-Keyは、以降15年以上にわたり浮沈ありつつヴィンテージのトーナメント・シーンを渡り歩くこととなる。

2.1.2.'10年代初頭の進化

本節では、Tinkerデッキタイプの一時代を占めるバリエーションとして、Vault Control/Tezzeret's Vaultが'08年頃成立し、'10年代初頭に進化するまでを振り返る。

これはまず、マナ吸収/Mana Drainベースの青黒コントロールに、勝利手段としてVault-Keyと修繕パッケージを搭載したデッキとして誕生した。

そして、Time Vaultが修復された直後のアラーラ・ブロックにおいて、新参デッキVault Controlは早速の進化を遂げる。

修繕先の候補である巨大アーティファクト・クリーチャーが2体立て続けに出現した。

墨溜まりのリバイアサン/Inkwell Leviathanは除去耐性に、

鋼の風のスフィンクス/Sphinx of the Steel Windはダメージレース能力に

長けた修繕先であり、ダークスティールの巨像/Darksteel Colossusから大幅なアップデートがなされた。

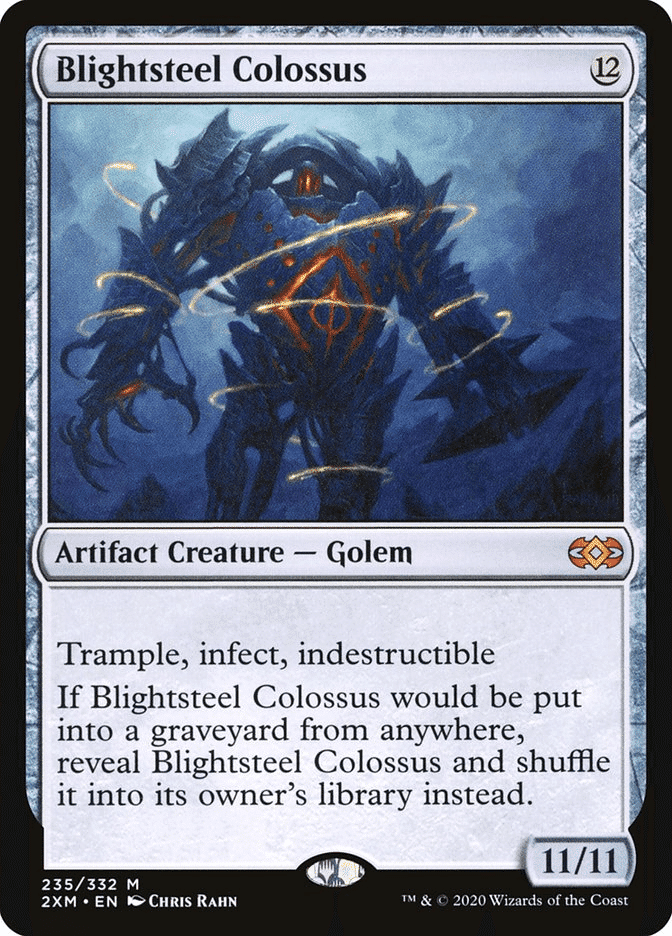

それも束の間、ミラディン包囲戦では修繕先として更なる強者が現れた。荒廃鋼の巨像/Blightsteel Colossus(BSC)だ。

11/11感染、素通りで一撃死のスタッツは圧巻。さらに、Time Walkまで揃えればソーサリー・タイミングの除去を受け付けずゲームを終えるコンボ的奇襲も可能であり、以降巨像が修繕先の標準を担っていくこととなる。

さらに、当時目新しかったプレインズウォーカーの採用にも意欲的だった。

まず採用されたのが、アラーラ出身の求道者テゼレット/Tezzeret the Seekerだ。次のとおり全能力がデッキに噛み合い、安着すれば単独で勝利してしまう反則級のPWであった。

[X=-2]Time Vaultをサーチ

[+1]Time Vaultアンタップ・・・ここまでで無限ターン成立

[-5]でMoxらを5/5にしてフルパンチ勝利

続いて、ワールドウェイクの誇るパワーカード・精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptor。彼は必殺コンボこそ無いものの、手札・盤面の双方で優れた制圧力を持つ。Vault Controlがコントロール色を強めていく流れに沿い、テゼレットと入れ替わる形で投入されるようになった。

2.1.3.Vault Control デッキメカニズム

Vault Controlは多くの戦略を同居させているが、主軸は闇の腹心/Dark Confidant・瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage(イニストラード)の優秀ウィニーであった。

当時はクリーチャー除去が少なく、タフネス1の脆弱性が突かれにくい=投入コストが小さい環境にあった。当時、コンボ系が規制されて遅めの環境だったこともあり、アドバンテージ・エンジンとしての彼らをフル活用することが当時最強の戦略だったのだ。

このような前提のもと、腹心・瞬唱を核として構築されたデッキの中で、最もデッキパワーに優れたのがVault Controlだった。ライバル達を出し抜けた要因としては次2つがある。

◯マナ吸収

万能カウンターとして多くのデッキに採用されていた。環境速度が遅めでUU構えが許容されたこと、またVault Controlにおいては吸収したマナをVault-Key、PW、知識の渇望/Thirst for Knowledge等に活用できたことから、マナ吸収が脚光を浴びた時期であった。

◯修繕パッケージ

カウンターでバックアップしながら修繕を通し、Vault-KeyやBSCを出す戦略が有効であった。また、通した後に各種除去を食らう裏目も低かった。

このように'11年まで強力な新規カードを多数獲得したVault Controlは、'13年頃までトップメタの一角を占めた。

さて、このような構成は、1.3.に定義したサブ戦略を実践したものと解釈できるかもしれない。しかし、Vault-Keyサーチに修繕を使える、程度のパーツ共有しか無かったため、サブ戦略と呼ぶには薄い繋がりであった。

2.1.4.大会実績

特に顕著な実績として、ヴィンテージ選手権09・10・12優勝がある。

'09は本誌にも寄稿されているエロま氏の快挙であり、同型対策としての見えざる者の大魔道師/Magus of the Unseenが、Vault Controlの隆盛を物語る。

'10に至っては、同一リストで優勝・準優勝。次2.2.3.で述べるTrygon TezzがOath・MUDを打ち倒しての見事なメタの勝利といえる。

そしてVault Controlとしては最後の輝きとなったのが'12であり、Grixis型であった。

2.2.Vault Controlのサブバリエーション

Vault Controlは複数の戦略を同居させているため、そのいずれかに傾斜させることで、自然にさらなる細分化(サブバリエーション)が生まれた。

2.2.1.Steel City Vault

Vault-Keyに特化したタイプ。アーティファクト・サーチャーとしてTransmute Artifactを追加するほか、赤を加え、ゴブリンの溶接工/Goblin Welder・Wheel of Fortuneといったコンボ性の高いカードを積極的に起用する。

2.2.2.Turbo Tezz

テゼレットの高速召喚を狙う。魔力の櫃/Mana Vaultに加えて厳かなモノリス/Grim Monolithまでもフル投入して、3UUを確保する。

陰の主役を務めるのが、通電式キー。Vault-Keyコンボは勿論、櫃やモノリスを起こすことで、一層のマナ加速とデメリット回避を兼務する。

ただ当時、大量の無色マナを生産してもその捌け口がテゼレット程度しか無かったことが問題で、メタゲームからは比較的短期間で退場してしまうのだが、コンセプトとしては遥か後のJewel Shopsに通じるものがあり興味深い。

一般にVault Controlは対応力を上げるために青黒+3色目をタッチするところ、逆に青単~青タッチ黒と色を絞ってコンボに徹するアプローチも魅力的であった。

主要な実績としては、'11年5月のBazaar of Moxen 5優勝・準優勝等。

2.2.3.Trygon Jace

'10~11年において特に重要な地位にあるので詳述する。次目の2.3.1.&2.3.2.で述べるが、'10年代の主敵だったMUDとOathをメタる目的で緑をタッチしたのが本バリエーションだ。緑を加える意義は三角エイの捕食者/Trygon Predator、そしてワールドウェイクから得た自然の要求/Nature's Claimであった。

特に三角エイは、パワー2の小粒クリーチャーが多かった当時、3/2/3飛行のサイズが地味に頼もしく、同型やNoble Fish戦においてもブロッカーとして働いてくれた。

このバリエーションがヴィンテージ選手権10を制覇したのは前述の通りだ。

2.3.'10年代初頭のライバル

ここで当時のTier1付近のデッキタイプを紹介すると共に、Tinker(Vault Control)から見た相性を述べよう。

2.3.1.MUD

Mishra's Workshopの生産力をフル活用するために採用カードをアーティファクトのみとし、Taxingを設置した上で殴り切るロックデッキ。

ワールドウェイクから磁石のゴーレム/Lodestone Golemが登場し、デッキパワーが跳ね上がる。

続くミラディンの傷跡ブロックでも、ファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revokerをはじめとする強力なアーティファクトを多数獲得。ファイレクシアの変形者/Phyrexian Metamorphも交えたTaxing連打戦略は、腹心エンジンにも勝る強力さを誇り、Tier1の地位を確かなものとした。また、パーツを取捨選択できるレベルのカードプールを得たことで、デッキのバリエーションも多彩となった。

また、青系全般が税金スロットとして精神的つまづき/Mental Misstepを投入することで、漁夫の利を得ていた。

獲得タイトルとしてBazaar of Moxen 4があるほか、この時期の各種大会でベスト8の占有率は非常に高い。

◯Tinker視点のマッチアップ

Tinkerは、その多角的な戦略ゆえロック耐性は決して低くない。だが、デッキパワーそのものが極めて高い相手であり、マストカウンターの多さからも、最大の脅威であった。

サイド後からはハーキルの召還術/Hurkyl's Recallをはじめとするアーティファクト専門対策カードを投入できることが救い。

2.3.2.Oath

ドルイドの誓い/Oath of Druidsからデッキ内の巨大クリーチャーを踏み倒し召喚するコントロール~コンボデッキ。相手がノンクリーチャーであっても禁忌の果樹園/Forbidden Orchardでトークンを押し付けるコンボにより、誘発条件を満たせる。青を中心に、緑(オース)・黒(サーチ)を加えた3色が当時の基調であった。

'08年に渦まく知識/Brainstormが制限されたことで、大型クリーチャー素引きの事故を処理しづらくなり、投入コストが著しく向上してしまっていた。

アラーラ・ブロック~ゼンディカー・ブロックは強力な大型クリーチャーが多数登場し、オース誘発から実質勝利までのタイムラグが大きく短縮されたことは、それを補って余りある収穫であった。

この流れはアヴァシンの帰還のグリセルブランド/Griselbrandでピークに達するとともに、'10年代のオース・コンボの強さを定義づけた。

◯Tinker視点のマッチアップ

メインカラーUBで触れないドルイドの誓い/Oath of Druidsをどう処理するかに尽きる。当時3色目として抜擢されたのは緑であった。上記MUDとOathをメタるため生まれたのが上述の2.2.3.Trygon Jaceである。

2.3.3.Noble Fish

上記デッキ群がいずれもアーティファクト・エンチャントに主軸を置いている点を突くクロックパーミッション。無のロッド/Null Rodで減速させ、Vault-Keyコンボも封じつつ、アラーラはバント出身のウィニーを展開する。クリーチャーの小粒さは賛美によりカバーする。

闇の隆盛でスレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thrabenが登場すると、彼女と相性の悪い青を切り捨ててGW-Hatebearに移行した。

◯Tinker視点のマッチアップ

メタられる側なので相性は悪い。幸い、賛美を含めてもクロック速度は低いため、修繕からの巨大クリーチャー降臨が間に合うかが焦点となる。サイド候補としては、ほとんどのクリーチャーが2/2以下であることを突いた虐殺/Massacreが挙げられる。

2.3.4.Dredge

Bazaar of Baghdadと発掘で莫大な墓地アドバンテージを得る、ご存知大問題デッキ。'08年頃には既に安定3ターンキルからのメイン勝率9割を実現していたところ、'10年代初頭のトレンドはさらなる高速化にあった。

問題はサイド後であり、相手の墓地対策パーマネントと、Dredgeの除去でレースを行うこととなる。Dredge側はバザー・除去・マナ供給土地の3種を求められ、不利に立たされる。

当時の除去カードプールでは「1マナ・複数タイプ処理」のジレンマがあったところ、ワールドウェイクの自然の要求/Nature's Claimは、1マナでアーティファクト・エンチャント両方を破壊できる、地味に革命的な1枚であった。

ヴィンテージ選手権11において優勝。戦慄の復活/Dread Returnをチェインコンボ的に駆使し、高速化したバリエーションであった。

◯Tinker視点でのマッチアップ

以上のようなDredge側の強化はあるものの、次のような事情から、十分に戦える相手であった。

'10年代初頭は、墓掘りの檻/Grafdigger's Cageをはじめとする墓地対策アーティファクトが多数投入された時期でもあった。

Vault-Keyや修繕の上振れにより、当時カウンターの搭載されていなかったDredgeに対してG1を先取する確率も一定程度見込めた。

3.'10年代中盤へ

Vault-Keyコンボやミラディンの傷跡ブロックによる激動を吸収したヴィンテージだが、時代の進歩と共に次々と新たなデッキタイプが参入する。一方この間、大きなアップデートの得られなかったTinkerは緩やかな後退を余儀なくされる。

3.1.墓荒らしの登場

3.1.1.墓荒らしの概要

TinkerとWorkshopがメタの最先端を競う関係にあった'12年10月、ラヴニカへの回帰が転機を起こす。本エキスパンションにて超強化されたゴルガリ団を多数投入したBUGデッキ、墓荒らしの登場だ。

最強のマナクリーチャー・死儀礼のシャーマン/Deathrite Shamanを起点に、闇の腹心をはじめとする優秀クリーチャーや、これまたラヴニカへの回帰がもたらした強力除去の突然の衰微/Abrupt Decayによって優勢な盤面を築く、アグロ・コントロールである。

登場時の墓荒らしはアーティファクト対策に寄せておりアンチMUDとしての色彩が強かったが、環境の推移に応じてクリーチャー・カウンター枠を柔軟に入れ替え、メタデッキとして常に一定の存在感を見せる。

Bazaar of Moxen 7決勝戦において、対戦相手MUDをサイドボードからの殺し/Snuff Outで打破し、鮮烈なデビューを飾った。

3.1.2.Tinkerから見た墓荒らし

青系の最強戦略であった腹心・瞬唱パッケージを搭載している点で、墓荒らしはVault Controlに類似している。Vault Controlから爆発力はあれど投入コストの高いコンボ枠を切り、確実に仕事をする低コストカードに入れ替えてボードコントロール力を高めたのが墓荒らしと説明できる。しかし、低コストと言っても死儀礼を筆頭にそのカードパワーは非常に高く侮れない。

墓荒らしはさらに、無のロッドによってVault Controlの戦略全般を封じることができる。Vault Control側にも切り札Tinkerがあるが、制限カードである以上、再現性は低い。

以上のことから、相性は不利、デッキパワーも考慮して五分程度のマッチアップであった。

3.2.ゼロックス・トークン戦略

3.2.1.ゼロックス・トークン戦略とは

'10年代中盤に差し掛かると、ヴィンテージに新機軸が生まれた。ゼロックス・トークン戦略だ。

その本質は、呪文詠唱によるトークン・ジェネレーターと、探査ドローを活用して、0~1マナの軽量ドロー呪文に付加価値を与えることにある。高い再現性を持ち、当時ドロー自体を罰するカードが格段に少なかったことから投入コストも小さい。

3.2.2.年表

ゼロックス・トークンで主要な役割を演じたカードの年表は次のとおり。

$$

\begin{array}{|c|l|l|} \hline

2010年7月 &基本セット2011 & 定業/\text{Preordain}\\ \hline

2010年10月 &\text{B/R}改定 & 噴出/\text{Gush} 制限解除\\ \hline

2011年5月 &新たなるファイレクシア&ギタクシア派の調査/\text{Gitaxian Probe}\\

&& 精神的つまづき/\text{Mental Misstep}\\

\hline

2011年9月 &イニストラード &秘密を掘り下げる者/\text{Delver of Secrets}\\ \hline

2013年7月 &基本セット2014 &若き紅蓮術士/\text{Young Pyromancer}\\ \hline

2014年6月 &コンスピラシー&ダク・フェイデン/\text{Dack Fayden}\\ \hline

2014年9月 & タルキール覇王譚 &宝船の巡航/\text{Treasure Cruise}\\

&& 時を超えた探索/\text{Dig through Time}\\ \hline

2015年1月 &運命再編 & 僧院の導師/\text{Monastery Mentor}\\ \hline

\end{array}

$$

ゼロックス・トークン戦略は'13年夏の若き紅蓮術士/Young Pyromancerに端を発する。'14年秋の探査ドロー追加により、クロック・パーミッションUR Delverとして結実、トップメタへ飛躍した。

さらに、'15年には3マナと若干の重さと引き換えに、段違いの爆発力を得た僧院の導師/Monastery Mentorが現れ、彼を軸にコントロール・コンボにも進出した。白により、青赤が苦手とするアンフェア対策全般を厚く取ったMentorは、徐々にUR Delverに取って代わり占有率を高めていく。

なお、上記のうちDelverの栄枯盛衰については、「デルバー史」と題して前回の同人誌Wisdom of the Deepに寄稿しているのでご高覧賜りたい。

3.2.3.Tinkerからみたゼロックス・トークン

デッキ相性はかなりTinker不利に傾いていた。

まずダメージレースにおける圧倒的劣勢である。デルバーの飛行は止まらず、量産される1/1トークンが2/1の腹心・瞬唱を牽制しつつPWを殴りに来た。

また、Delver対策として1点火力が注目されるようになり、その巻き添えを食う点も無視できない。

続いてTinkerの持ち味であるアドバンテージ力だが、他ならぬゼロックス戦略などに肉薄され、競合者を引き離す大きな武器とはならなくなっていた。

以上をまとめれば、Tinkerの中核にあたる腹心・瞬唱エンジンの投入コストが高騰する一方、そのリターンは陳腐化しつつあった。

3.2.4.ダク・フェイデンの登場とGrixis Thief

上年表にあるとおり、ゼロックス・トークンがヴィンテージの主流を占めつつある時期に、特殊セットコンスピラシーからダク・フェイデン/Dack Faydenが現れた。彼は高い汎用性を持ちつつWorkshopに対して特に有効でな2つの能力を持ち、URデッキ全般を大きく引き上げた。とりわけ[+1]は探査ドローを促進し、DelverとMentorがその主な受益者となった。

一方、ダクはTinkerにとっても新たな機運となった。

概念泥棒/Notion Thiefはドラゴンの迷路出身、ゼロックス・トークン時代にやや先駆けて登場したドロー・パニッシャーだ。その能力はハマれば強烈だが受動的であり、MUDのようにドローを行わないデッキに対してバニラに成り下がる点が懸念され、大きな活躍に恵まれずにいた。

しかし、ダクと組んで[+1]能力を相手対象に起動すれば、2枚ドローを自分が盗んで相手は2ディスカードと、強烈な効果を能動的に仕掛けられる。

以上のダク・概念泥棒コンボを搭載した新たなTinkerバリエーション・Grixis Thiefが登場した。これのメタゲーム的立ち位置を再確認すると、

概念泥棒単体でドローを盗める→キャントリップに強い

概念泥棒タフネス1・PWが主軸→トークン圧に弱い

と、ゼロックス・トークン戦略に対しても一長一短あり、大きな潮流を覆すには至らなかったものの、一定の成果を収めた。

3.3.異形の新デッキ、エルドラージ

3.3.1エルドラージ概要

2016年1月・ゲートウォッチの誓いは、小型~中堅サイズのエルドラージを多数収録した。これらとゼンディカー・ブロックの部族土地を併用できるモダン以下では、新たなアーキタイプ・エルドラージが誕生した。

それはエルドラージ軍をエルドラージの寺院/Eldrazi Templeから高速召喚するストンピィであり、アメジストのとげ/Thorn of AmethystによるTaxingを妨害の基軸とする。ヴィンテージでは以下の3路線が研究され、'16年夏までに、白単エルドラージに一本化していった。

◯Jacodrazi

寺院に加え、ウギンの目/Eye of Uginまでも活用する、純正無色エルドラージデッキ。

純正であることによりマナベースの安定性及び展開力の面で非常に優れる。だが、妨害の薄さが弱点で、アメジストのとげの他は難題の予見者/Thought-Knot Seerの手札破壊のみと心許なかった。

◯Workshop Eldrazi

Workshop(MUD)とのハイブリッド。後ほど詳しく触れるが、ゲートウォッチの誓い直後に磁石のゴーレムが制限されており、MUDが模索していた新たな型の候補となったものだ。

抵抗の宝球/Sphere of Resistance等のアーティファクトを多数投入できることから、妨害力は十分。

問題は、安定性だった。Mishra's Workshopはエルドラージに充てられず、寺院はアーティファクトに1マナしか出せず、と無色マナ内の色事故がしばしば起きてしまう。

◯白単エルドラージ

白をタッチする動機は2つ。Taxingを内蔵した先鋒・サリアと、変異エルドラージ/Eldrazi Displacerである。

8枚搭載したTaxingを1ターン目に張り、2ターン目にエルドラージを召喚する動きは再現性が高い。

また変異エルドラージは単独でも戦場を制する力量を持つが、封じ込める僧侶/Contaiment Priestと組むことで、クリーチャーを片端から永久追放できる。

白マナ・無色マナ双方を供給するペインランドをマナベースに加えることで事故率も低く抑えられると、この中では一際完成度が高い。

3.3.2.メタゲーム上の地位

こうして出現した白単エルドラージだが、挙動そのものは突出して強力というわけではなかった。

その強みはサイドボード後にあった。

白単エルドラージは白の持ち味をフル活用し、コンボ・除去・墓地とあらゆる戦略に対応できる。一方、相手側はWorkshopと似た戦略をとりながら、アーティファクト対策(ハーキル等)をほぼ受け付けない白単エルドラージに対し、有力なサイドボードを持たない。

変異エルドラージ・封じ込める僧侶の存在により、修繕・Oath・Dredgeといった特殊召喚戦略に、アグロとしては珍しく耐性を持っていた点も特筆に値する。

Tinkerはまさにエルドラージの強いところがクリーンヒットする相手であった。魂の洞窟/Cavern of Souls経由で現れる屈強なエルドラージを相手に盤面を制するのは困難であり、切り札の修繕も上述のとおり容易く封じられてしまう。殴りきられるまでにVault-Keyを揃えることが勝ち筋であったが、これもTaxingに阻まれ、容易にはいかなかった。

3.4.Tinkerの苦境

本項冒頭に述べたとおり、'10年代中盤におけるTinkerは苦境に置かれてしまう。まず当時のTinkerバリエーションを確認し、苦戦を説明する要因2つを提出する。

3.4.1.Tinkerのバリエーション

この時期の主なバリエーションは次2つであった。

◯UBr腹心・瞬唱

2.2.3.で取り上げたUBgのTrygon Jaceはその後衰退し、UBrカラーが主流となった。その動機は次が挙げられる。

ダク・フェイデン/Dack Fayden

勢威を増すMUDに対し、より専用性の高いサイドボード要員・鋳塊かじり/Ingot Chewerを採用するため(アメジストのとげ/Thorn of Amethystや虚空の杯/Chalice of the Voidといったロックに強い)

オース対策サイドボード要員として墓掘りの檻/Grafdigger's Cageが追加され、エンチャント破壊のために緑をタッチするモチベーションが低下

総じて、Trygon型ではMUD・オースを均等に意識していたところを、MUD対策に傾斜させた動きだ。

◯Grixis Thief 3.2.4.参照。

いずれも、グリクシス色でハンドアドバンテージに重きを置くコントロールであることは共通している。

3.4.2.苦境の原因1~デッキパワーの相対的低下

大きなアップデートに欠け、総合力で他デッキタイプに追いつかれてきたことがまず挙げられる。実際、本項3.1.~3.3.で紹介した3デッキいずれもTinkerと互角~それ以上に戦える実力を持っていた。

以下、これをより精緻に述べる。

◯最強戦略の交代

3.2.3.で述べたように、キャントリップを連打して探査ドローに繋げるゼロックス戦略は非常に強力であった。Tinkerも探査ドローを組み込むが、複数戦略を共存する編成が仇となりドロースペルを多数投入するスロットが無いことで、その効率は不十分だった。

スロット圧迫の主要因はデッキの12枚程度を占めるアーティファクト部分であった。Tinkerは、Vault-Key及び修繕先としての巨大クリーチャーに加え、修繕コストとしてSoloMoxenをフル装備している。環境高速化に伴い、これらを単体で素引きした場合のロス=投入コストが重くのしかかるようになってきたのだった。

最強戦略は既に腹心・瞬唱エンジンからゼロックス戦略へ移っており、それに最適化されたゼロックス・トークンデッキ、具体的にはUR Delver次いでMentorが首位を得たと捉えられる。

◯上位互換の登場

上記のとおりMentorはUR Delverと並んでゼロックス戦略を主軸とするデッキであるが、コントロール基調の構成であり、よりVault Controlに近い。

僧院の導師は、若き紅蓮術士と比べても爆発力は桁違いであり、自由にすれば2ターン後には致死量の打点を叩き出す。この勢いは修繕からの巨大クリーチャーの活躍図と大差ない。

それでいて4枚投入できる3マナクリーチャーであり、事故の恐れがない。これといって天敵もなく、フェアデッキの低い投入コストとコンボ並のリターンを併せ持つ。

以上は、デッキとしてのMentorがTinkerの上位互換となった、もっと言えばTinkerをプレイする理由付けに乏しくなってしまった現象であり、ある意味一番の痛恨事であった。

3.4.3.苦境の原因2~リソース変換

3.1.~3.3.では、共通して「Tinkerにとって相性が悪いマッチアップ」と述べた。この現象は偶然ではなく、Tinkerにとって不利な要因として、ハンドアドバンテージを他のリソースに変換することが困難になってきた大きな潮流が具体化したものではなかったかと考える。

逆の視点からは、Tinkerのハンドアドバンテージを無視できる戦略が強化されてきたとも換言できる。

3.4.1.で述べたとおり、この時期のTinkerはコントロールであり、次のようにハンドアドバンテージを変換して勝利に繋げていた。

クロパプラン

かき集めたカウンターにより、腹心・瞬唱を除去から守り、相手のブロッカーも排除して殴り切る。

=ハンドアドをボードアドに変換するコンボプラン - 修繕やヨーグモスの意思/Yawgmoth's Willを通す、またはVault-Keyを成立させる。

このうちクロパプランは、自分のカウンターと相手の呪文を常に交換できることを前提としており、万能カウンターである意思の力/Force of Willとマナ吸収/Mana Drainがそれを裏打ちしていた。ところが、この前提が次第に崩れてくる。

第一にTinker自身の変化で、Mana Drainを構える重さが嫌厭され、精神的つまづきや狼狽の嵐/Flusterstormといった1マナ条件カウンターへの置換が進んだ。これ自体はテンポ改善のために必要ではあったものの、クリーチャー呪文への受けが狭まったことは確実であった。

第二に、上記デッキ達はいずれも、ハンドアドをボードアドに変換することを妨害する手段を持つ。

墓荒らしの基本除去である突然の衰微や、エルドラージが好む魂の洞窟/Cavern of Soulsがその典型例であり、カウンターそのものを拒む以上、手札に何枚カウンターを構えていようと交換できない。

ゼロックス・トークン戦略にしても、クリーチャーゆえカウンターしづらいトークン・ジェネレーターが一旦着地してしまえば、カウンター合戦を行う都度トークンが増えていくことになる。それらトークンを捌いて2/1~3/1でクロパプランを遂行するのは非現実的であった。

となればコンボプランに切り替え、カウンターはコンボをねじ込むために切っていく案が浮上するが、これも容易ではなかった。青系デッキは狼狽の嵐、MUDやエルドラージはTaxingと、いずれも単純な手札枚数では退け難い形での対策を講じていたためだ。

3.5.既存デッキの角逐

3.5.1.MUD

2.3.1.で見たように、ワールドウェイク~新たなるファイレクシア時点でTier1の地位を揺るぎないものとしていた。

それ以降の主要なアップデートとして、闇の隆盛の墓掘りの檻/Grafdigger's Cageがある。これは軽量アーティファクトとしては初の恒久的墓地対策で、対Oath・Dredgeのサイドボードを大きく改善する1枚となる。

もはやMUDは完成の域に達し、圧倒的なシェアを誇っていたが、'10年代中盤においてバッドニュースが連続してしまう。

'14年6月 ダク・フェイデン登場

'15年9月 虚空の杯/Chalice of the Void制限

'16年4月 磁石のゴーレム/Lodestone Golem制限

しかし、MUDは逆境を乗り越えた。

ここでは、まずダクへの対応について記す。結論から言えば、大艦巨砲路線を捨てたことが奏功した。

それまではミラディンの傷跡ブロック出身の重量級クリーチャーをフィニッシャーに据えるバリエーションが有力だった(カルドーサの鍛冶場主/Kuldotha Forgemaster、ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine等)。しかし、これらは奪われると大惨事であり、ダクの登場で投入コストが著しく上昇してしまった。

そこでMUDは、ダクに耐性を持つバリエーションに切り替えることを選んだ。カード単位で言えばファイレクシアの破棄者/Phyrexian Revokerも有力だが、構築レイヤーで大別すると以下2つであった。

◯Terra Nova

ミシュラの工廠/Mishra's Factoryに加え変わり谷/Mutavaultをも投入し、土地ビートダウンを勝ち筋の1つに置く。土地の姿をとっていれば、ダクを含めソーサリー・タイミングでのアーティファクト対策を受け付けないことは言うまでもない。

他バリエーションと比較して爆発力では劣るものの、無のロッド/Null Rodまで採用していることからロック力が非常に高い。

◯Ravager Shop

旧ミラディン・ブロックの産んだ凶獣・電結の荒廃者/Arcbound Ravagerを主軸に置くバリエーション。

サクリファイス・エスケープはダクに対する最も有力な回答である。2枚の制限とほぼ同時期に、ラベジャーと相性の良い、搭載歩行機械/Hangarback Walkerが登場したことにより、一段と勢力を拡大した。

このようにダク対策は一定の回答を示したものの、杯・ゴーレム制限は並大抵のことではなく、'16年4月以降は、空いた6枚を埋めきれない状況にあった。

しかし次項で語るように、半年の雌伏を経て一層の復活を遂げることになる。

3.5.2.Oath

'10年代中盤は、オースの投入コスト(デッキタイプと不可分であるため、「選択コスト」と言うべきか)が大きく上昇してしまった時期となった。

まず何と言っても墓掘りの檻/Grafdigger's Cageの登場である。

こうしたコンセプト否定系のサイドボードは、標的デッキとのシーソーゲームを成すのが通常だ。しかし、檻はサイドボード要員として余りにも理想的だった。オースに加えてDredge対策としても最高級で、Tinker等にも有効な1マナアーティファクトを誰もが手放さず、オースが減少しても檻が減らない。

次に、禁忌の果樹園/Forbidden Orchardの負担。オースが引けていない局面で果樹園トークンが辛い問題は今に始まったことではないが、PWとはとりわけ相性が悪かった。

ただ、Oathにも朗報が無かったわけではない。クリーチャーデッキの増加、標準カウンターがマナ吸収/Mana Drainから狼狽の嵐/Flusterstormに交代し、エンチャントが通りやすくなったことなどだ。

とりわけUR Delverは色の関係上、檻以外のOath対策を欠いており、食い物とすることができた。その証拠として、UR Delver祭りと化したヴィンテージ選手権14を制したのはOathである。

さらに、ヴィンテージ選手権15でもSalvager Oathが優勝。オーリオックの廃品回収者/Auriok Salvagers+Black Lotusの無限マナコンボを仕込んだバリエーションで、クリーチャーの素出しも十分可能なマナ域に収まっている。オースコンボのみに頼らない構成の萌芽が感じられる。

この時期特有のバリエーションとしては、業火のタイタン/Inferno Titanを用いたインフェルノ・オースが挙げられる。トークン共をまとめて焼き払うことができ、CIPであるため変異エルドラージにも強い。

3.5.3.Dredge

2.3.4.においては高速化を追求していたDredgeだが、ここにきて対応力重視に大きく舵を切った感がある。その動機はやはり、檻対策であった。

これを語るために、Dredgeの基本ムーヴを再確認してみよう。

バザーで発掘持ちを墓地に落とす

通常ドローとバザーで発掘し、大量の墓地アドバンテージを得る

セルフリアニを展開する

バザー起動の1回目にあたる1ターン目の時点では、セルフリアニによって戦場リソースを得ることはできず、高速化には2ターンキルという限界がある、つまり後攻1ターン目の檻が間に合ってしまう。

このような現状を見据えた時、速度重視・墓地対策対策軽視の投入コストは非常に高い。戦慄の復活/Dread Returnを主軸としたコンボ的挙動を縮小あるいは断念してでも各種墓地対策への耐性を上げていこうとする発想は、ごく自然なものであった。

その具体的な方法としては、次があった。

◯鋳塊かじり/Ingot Chewer

時にメインから投入され、檻を割った。

想起クリーチャーであることにより、アメジストのとげ/Thorn of Amethystを貫通可能。また黄泉からの橋/Bridge from Belowに反応し、2/2トークンを残してくれる。

◯グルマグのアンコウ/Gurmag Angler

相手の檻投入を見越したサイド要員で、檻が墓地のカードそのものには触れない点を突き、1マナで召喚する。

◯カウンター

FoW、精神的つまづき/Mental Misstepらを投入したバリエーションが現れるのが丁度この時代である。

◯秘蔵の縫合体/Prized Amalgam

イチョリッド/Ichorid、ナルコメーバ/Narcomoeba等に反応して出てくる3/3だが、クロック性能よりむしろ青スロットとしてFoW等のピッチコストになってくれる点が重要であった。

アンコウなどが特にそうだが、墓地対策対策として除去のみならず、無視するアプローチがこの頃から模索されていることは特筆に値する。

4.'10年代後半の追加と制限

本項は'16~19年初、セット名で言えばカラデシュ~ラヴニカの献身の時期を扱う。

4.1.概観

主要なトピックは次のとおりである。

$$

\begin{array}{|c|c|l|} \hline

時期 &セット & カード\\ \hline

16.9.30 & カラデシュ&逆説的な結果/\text{Paradoxical Outcome}\\

&&鋳造所の検査官/\text{Foundry Inspector}\\ \hline

17.1.20&霊気紛争 &歩行バリスタ/\text{Walking Ballista}\\ \hline

17.4.24 &制限改訂① &噴出/\text{Gush}制限\\

&&ギタクシア派の調査/\text{Gitaxian Probe}制限\\ \hline

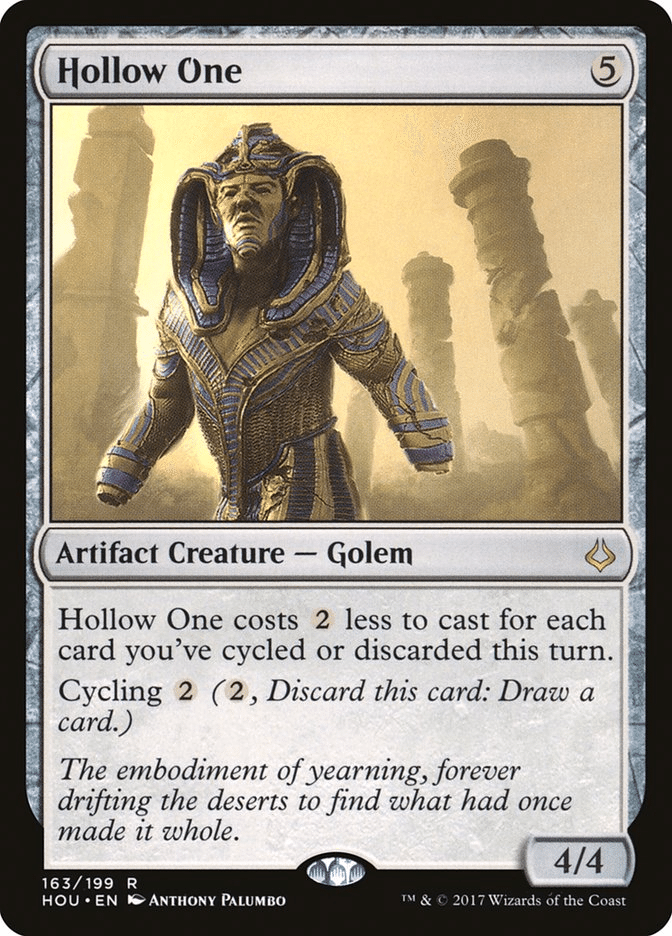

17.7.14 &破滅の刻 &虚ろな者/\text{Hollow One}\\ \hline

17.8.28 &制限改定② &アメジストのとげ/\text{Thorn of Amethyst}制限\\

&&僧院の導師/\text{Monastery Mentor}制限\\ \hline

18.10.5 &ラヴニカのギルド &這い寄る恐怖/\text{Creeping Chill}\\

&&パルン、ニヴ=ミゼット/\text{Niv-Mizzet, Parun} \\\hline

19.1.25 &ラヴニカの献身 &アゾリウスの造反者、ラヴィニア/\text{Lavinia, Azorius Renegade} \\\hline

\end{array}

$$

そして、この辺からMOでヴィンテージがサポートされたことで、集計が(厳密性に難はあるが)可能となる。手始めに、mtgtop8を用いてこの期間のデータを集計してみよう。

$$

\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline

カード &17.1.20 &17.4.24 &17.8.28\\

&-17.4.23&-17.8.27&-18.10.4

\\ \hline

全デッキ & 190 & 363 & 1310\\ \hline

修繕/\text{Tinker} & 17 & 62 & 194\\ \hline

\text{Time Vault} & 5 & 28 & 201\\ \hline

僧院の導師/\text{Monastery Mentor} & 43 & 97 & 278\\ \hline

逆説的な結果/\text{Paradoxical Outcome} & 19 & 53 & 198\\ \hline

ドルイドの誓い/\text{Oath of Druids} & 15 & 19 & 165\\ \hline

死儀礼のシャーマン/\text{Deathrite Shaman} & 7 & 9 & 84\\ \hline

\text{Mishra's Workshop} & 63 & 123 & 287\\ \hline

歩行バリスタ\text{Walking Ballista} & 52 & 105 & 269\\ \hline

エルドラージの寺院/\text{Eldrazi Temple} & 12 & 24 & 36\\ \hline

\text{Bazaar of Baghdad} & 16 & 18 & 165\\ \hline

\end{array}

$$

4.2.Tinkerの新バリエーション、PO

4.2.1.誕生

カラデシュ収録の逆説的な結果/Paradoxical Outcomeで、SoloMoxenを戻すことにより実質0マナ4ドロー以上が得られることは、ヴィンテージにおいてすぐさま知れ渡った。ほどなく誕生した、20枚前後のアーティファクトを搭載して逆説戦略に特化したチェインコンボデッキPOは、ここまでTinkerのバリエーションとして述べてきたVault Controlとは根本的に異なるデッキとなった。

初期POにおける勝利手段は苦悶の触手/Tendrils of Agonyによることが多く、修繕/Tinkerからの巨大クリーチャー召喚はチェインコンボに資さないノイズと考える向きもあって必須ではなかった。修繕が投入される場合も、標準サーチ先は連鎖に役立つ記憶の壺/Memory Jarであった。

さらに一貫性を重視する構築においては、マナを産まない点を慮ってVault-Keyをも不採用とし、厳かなモノリス/Grim Monolith等に入れ替えるケースもあった。

4.2.2.メタゲーム上の立ち位置

この時期のヴィンテージはMUD・Mentorの2トップ体制にあり、そこに参入したPOは3番手の地位を占めることとなった。

3.4.2.で述べたとおり、Vault ControlはMentorとの差別化に苦しんでいたが、この点POは速度を持ち味とすることができた。問題は、ほぼノンクリーチャーのチェインコンボデッキという構成自体の持つ投入コストだった。

この点から、苦手としたのが逆説戦略を否定するTaxingや無のロッド/Null Rodのような妨害パーマネントであった。就中、当時未制限であったアメジストのとげ/Thorn of Amethystは、逆説のクリーチャーレス構成を強く咎める。もちろん逆説もカウンターやバウンスを取るが、それら対抗手段さえも封じられてしまうと厳しかった。

したがって、Taxing10枚(これでも磁石のゴーレム/Lodestone Golem制限で減ってはいる)を繰り出すMUD・白単エルドラージは難敵であった。

パーマネントに比べれば、カウンター合戦で出し抜くことはまだしも御し易かった。狼狽の嵐/Flusterstormや紅蓮破/Pyroblastといった1マナカウンターも脅威だが、プレイングの範疇でかなり克服できる相手でもある。

例えば、物読み/Thoughtcastで小手調べをかけたり、相手のエンドに逆説を仕掛けてカウンターを引きずり出す、といった具合だ。

こうしたことから、カウンターを主要な妨害策とするMentorはMUDほど相性不良ではない。

とはいえ、Mentor自体も非常に強力である上、ロッドと同性能のエンチャント石のような静寂/Stony Silenceを次第に投入するなど、手強い相手であった。

4.2.3.POのサブバリエーション

逆説戦略を採用したデッキとして、次が挙げられる。

◯Paradoxical Mentor

デッキ名どおり、POとMentorのハイブリッド。逆説により多数に上るキャスト回数を、導師を介して高打点に変換する案だ。

もっとも、逆説がストームに代わるフィニッシャーとして導師を採用しただけのケースも多い。というより徐々にそうした構築が一般化してきており、POとParadoxical Mentorの境界は曖昧である。

◯Academy Belchar

土地をトレイリアのアカデミー/Tolarian Academy1枚だけとした上で、大量のマナ・アーティファクトにより稼働させるデッキ。

ある意味、逆説チェインコンボを極限まで突き詰めた姿ともいえるだろう。もちろん、修繕からゴブリンの砲火砲/Goblin Charbelcharをサーチする。

4.2.4.PO以外のバリエーション

Tinkerデッキタイプの下位分類(バリエーション)POについて述べてきた。他のバリエーションとして、修繕・BSCパッケージを搭載したコントロールデッキもまだ多少活動していた。

ただし、後述の理由から闇の腹心/Dark Confidantの姿は既になく、アドバンテージ源としてはPWやヴリンの神童、ジェイス/Jace, Vryn's Prodigyが用いられた。

神童ジェイスもその一員だが、けちな贈り物/Gifts Ungiven等を交えた墓地利用を重視する組み立てが強くなり、Vault-Keyは抜けていっていった。集計表で、8月頃まで修繕とTime Vaultの枚数に差があるのは、こうした動きが原因だ。

このアーキタイプを以後Gifts Controlと呼ぶ。

4.3.MUDの復活

3.5.1.にて、MUDが逆境からの回復途上であることを述べた。それはカラデシュ・ブロックにおいて果たされることとなる。

カラデシュ・ブロックによる変動を先に述べた上で、個々のカードが果たした役割を語る流れとしよう。まず変動について、拙著「オースはなぜ勝てなかったのか」から抜粋。

このアーキタイプは、Mishra’s Workshopによる莫大な生産力を前提に、Sphere(抵抗の宝球、アメジストのとげ、三なる宝球)によるロックと選抜されたアーティファクト・クリーチャーによるアグロの組み合わせである。…

Workshopは、2年間の大きな流れとして「ロックを主として、従たるクリーチャーで勝つ」プリズンデッキから「クリーチャーの展開を主とし、それを妨害から守るために従たるロックを仕掛ける」ストンピィデッキに脱皮したのである。

鋳造所の検査官/Foundry Inspectorこそ、展開力を大きく引き上げた張本人だ。初動4マナで検査官+2マナアーティファクトを繰り出し、2ターン目に残り手札をオールインする動きは強力であり、本人も3/2と中々のスタッツで戦っていける。

歩行バリスタ/Walking Ballistaの登場はさらなる朗報となった。トリスケリオン/Triskelionの軽量版である彼は、電結の荒廃者/Arcbound Ravagerとの凶悪なコンボを持ち、面展開を直接火力に変換する除去兼フィニッシャーとしての役割を担う。BSCはおろかグリセルブランド/Griselbrand等の絆魂持ちでさえも、サクリファイスによりブロックをすり抜けつつ、ライフ10点程度は軽々と削りきってしまうのだから恐ろしいと言う他ない。

バリスタの登場はクリーチャーの取捨選択にも影を落とし、タフネス1をあらかた駆逐してしまった。具体的にはトークン戦略への武器となり、かつての覇者・闇の腹心/Dark Confidantに対する最後の止めともなった。

これら2枚のほか高速警備車/Fleetwheel Cruiser等も加わり、MUDは制限による損失を埋めるに十分な戦力を得た。電結の荒廃者を中心に、+1/+1カウンターを駆使するRavager Shopsとして再編されたのである。メタ占有率の推移を見ても、(集計表外だが)磁石のゴーレム制限直後が15%程度であったところ、霊気紛争後は33%以上にまで上昇を遂げている。

4.4.虚ろな者/Hollow One

カラデシュ・ブロックと打って変わってヴィンテージの影響に乏しいアモンケット・ブロックにあって、虚ろな者/Hollow Oneは出色であった。

虚ろな者はディスカード3回で0マナになる4/4クリーチャーで、その方法は主に次の2つがある。

Bazaar of Baghdadを起動する

適者生存/Survival of the Fittestを複数回起動

4.4.1.Dredgeの受容

第一の用法により、特に工夫せずともDredgeへの投入が可能。登場後しばらくは、3.5.3.で紹介したグルマグのアンコウ/Gurmag Anglerのようなサイドから檻をスルーする抜け道のような使われ方をしていたが、'18年中盤頃から、メインから投入するに相応しい力量であることが分かってきた。

これは'10年代中盤から生じていたクロックパーミッション化の流れに沿い、デッキ変革の流れを決定的なものとした。

詳しく述べよう。3.5.3.で言及したとおり、Dredgeが戦場に残せるクロックは'10年代中盤から質・量とも増してきた経緯があるが、虚ろな者はその中でも最高級の1枚と位置づけられる。これら手軽なクロックをカウンターで墓地対策等から守り、殴り切るプランの優位性が一挙に高まった。

'18年も後半になるとDredgeはカウンター12枚(FoW、Misstep、精神壊しの罠/Mindbreak Trap)・メインの土地はバザーのみとする型が現れる。次に訪れる変革を予期したかのような構成であった。

また、虚ろな者自身は墓地を経由しないことから、墓掘りの檻/Grafdigger's Cageはおろか墓地対策をことごとく素通りできる。対戦相手の視点で言えば、墓地対策をずらりと並べて一安心していたら0マナで出てきた4/4に蹂躙される構図となるわけだ。

さて1.3.で予告したように、'10年代末ごろから、激しさを増すメタゲームの生存競争において、各デッキは主要戦略に加えてサブ戦略を武装する動きが見られるようになる。虚ろな者は、サブ戦略の嚆矢であるとともに右条件を見事に満たす好例だ。上に述べたことを尺度の言葉でまとめ直すと次のようになる。

スロット圧迫

バザーを共有している。上述のとおり虚ろな者召喚のためにはバザーを起動するだけで足り、それ以上の準備等は求められない。補完性

Dredgeの目指すゲームの終わらせ方にどの程度貢献するかによる。

戦慄の復活/Dread Returnを使ったコンボを用いる場合、その打点は20点を優に越えるので、虚ろな者による打撃とは合算されない(虚ろな者がいてもいなくても勝利できる)。一方でクロックパーミッション戦略を取るなら、2ターン目から殴り始められる4/4は実に強力だ。

むしろ、虚ろな者の力量を最大化するためにクロックパーミッション化を進めたと言ってもいいだろう。対策への耐性

墓地対策を一切無視する。

4.4.2.新デッキ、Survival

さてもう一方、適者生存による活用法を主軸としたデッキが、'17-'19年頃に活動したSurvivalだ。その基本的な動きは次のとおりとなる。

復讐蔦/Vengivineを捨てる

日を浴びるルートワラ/Basking Rootwallaを捨て、マッドネス0で召喚

0~1マナになった虚ろな者を通常召喚

2回唱えたので蔦が蘇生

あっという間に4/3速攻+4/4+1/1を展開できる、非常に強力な戦略だ。

手札に役者が揃ってさえいれば上記挙動はバザー1回で事足りてしまうため、Survivalはバザーのみを用いるデッキタイプHollow Vineに移行していったが、虚ろな者の影響を振り返る時、重要な足跡を残してくれたといえる。

4.5.二度の制限

カラデシュ・ブロックとを経て、メタは以下のような形勢となった。

Tier1 - MUD Mentor

Tier1.5 - PO Survival

Tier2 - Oath Eldrazi Delver Dredge

この後、Tier1を占める2大デッキを標的として、短期間に2つの制限改訂が行われることとなる。

4.5.1.制限改訂4/24

ギタクシア派の調査/Gitaxian Probe 制限

噴出/Gush 制限

0マナドロー2種を制限する、Mentorを標的とした改訂だ。

この制限による影響としてまず挙がるのは上振れ・爆発力の減少だが、それだけではない。

導師は3マナとやや重く、召喚後直ちにトークンを生成できるかが重要であった。これが出来なければ、即除去のリスクを負いつつポン置きするか、召喚を1ターン遅らせるかの択となるが、いずれにせよ不利には違いない。この即トークン生成のムーヴは0マナ呪文に頼るところが大きく、制限により導師の投入コストはやや高まった。

だが、Mentorはこの制限で退場することはなく、むしろ意外なほど勢力を保った。

まずギタクシアや噴出は元々4枚フル投入するタイプのカードではなく、実質的に影響されたスロット数は3~4枚前後に留まった。その3~4枚の穴埋めを行った結果、図らずもメタ上の立ち位置を調整する仕上がりとなったことが勢力維持の原因となった。

そもそも制限2種は同型対決において最も強力となる反面、MUDとの相性は悪かった。0マナの特色はTaxingにより相対化されてしまい、ペイライフや土地バウンスはこのマッチアップで痛い。

さて、制限2種の枠を埋めるにあたり、Mentorは次のように二極化した。

基本土地・除去等を投入し、爆発力と引き換えにMUD戦の相性改善

POとのハイブリッドを進め、コンボ性を強調

この結果、ゼロックス・トークンデッキとしてのMentorは減少しながらも、1.タイプで存続したMentorがMUDの独走を許さず、2.タイプも含めた導師の枚数はほぼ維持された、と考えられる。

一連の推移において、4.2.4.で述べた非POのTinker、つまりGifts Controlもジワ伸びしているのも注目に値する。デッキパワーの低下によって3.4.2.に述べたようなMentorの優位性が揺らぎ、中速コントロール~コンボとしてのGifts Controlに一定のメタゲーム需要が生じたことによるものだろう。

改めて告知文を読み直してみれば、MUDvsメンターのマッチアップに関しては制限改訂の狙いが非常に上手く機能したといえる。

うまく行けば《僧院の導師》デッキの「フリー」スペルを取り除くことで《Mishra's Workshop》のさまざまな《抵抗の宝珠》効果の影響が減少し、メタゲームが開けるでしょう。

しかし、ウィザーズにしてみれば上手く行き過ぎて他アーキタイプが思ったほど伸びていないと評価したらしく、僅か4ヶ月後に次の措置を取ることとなる。

4.5.2.制限改定8/28

アメジストのとげ/Thorn of Amethyst 制限

僧院の導師/Monastery Mentor 制限

ヨーグモスの取り引き/Yawgmoth's Bargain 制限解除

8月の改訂は、極めて重大なものだった。

まず、導師を主軸とした再現性あるプレイは成り立たなくなり、4月の規制を乗り越えたかに見えたMentorに決定打が与えられた。厳密に言えば、若き紅蓮術士/Young Pyromancerで妥協してJeskai Mentor改めJeskai Controlを構築し、そのノウハウを保存継承しようとする試みが見られたが、これも'18年末ごろが限界であった。

これ以降、導師の活躍は青デッキ全般における投入コストの低いフィニッシャー、またはJeskai Controlの引いたらラッキー枠として活躍していくこととなる。

アメジストのとげ/Thorn of Amethyst制限は、無論MUDを弱体化させる措置だ。前述のように、MUDの主要バリエーションとなっていたRavager Shopはオールイン的な発想を持ち、相手の抵抗を妨げつつ自軍の展開を邪魔しないアメジストの評価が高まっていたのである。

アメジスト3枚を失ったMUDは、これの代替要員を確保できなかったことから、アグロ力を高める方向に舵を切った。具体的には鋼の監視者/Steel Overseerまでも起用し、+1/+1カウンターをテーマとしたシナジー重視の路線に一層磨きをかけていくことになる。

しかしながら、ヴィンテージ選手権17アメリカではTOP8に優勝含む5名を送り出すなど、依然として環境の主要デッキとして活躍した。

アメジスト制限は個々のデッキ浮沈といった問題にとどまらず、コンボ全般に対する抑止力の大幅減を意味し、ヴィンテージ史上でも一大変革点となった。その影響は、ヴィンテージが激動を迎える'19年以降に顕在化することとなる。

なおヨーグモスの取り引き/Yawgmoth's Bargainの制限解除については、以前から少数見られた闇の誓願/Dark Petition型のストームデッキ(DPS;Dark Petition Storm)に取り入れられる等の動きがあったものの、'18年中には沈静化した。

4.5.3.修繕の回復

一連の制限改訂を受け、一時期大きく落ち込んだ修繕の採用率は回復傾向にあった。その修繕先は'10年代初頭から代わらず、BSCであった。

要因として次が考えられる。

◯導師の後任となるフィニッシャー需要

3.4.2.で述べたように、導師はその決定力、低い事故率から修繕の上位互換と呼べるほどの存在であった。その制限を受け、修繕-BSCに役目が戻ってきたもの。Paradoxical Mentor(4.2.3.)のようなデッキで特に顕著。

◯アメジストのとげ制限による拘束の緩和

上述のとおり、MUDにとってアメジストのとげは替えが効かないパーツであり、制限はそのまま修繕を打てるターンの前倒しに直結する。その結果、除去などリアクティブなカードを投入していた枠に修繕パッケージを投入することが正当化されたと思われる。

4.5.4.各デッキへの影響

以上、Mentor・MUDの2大デッキを標的とした制限改訂について、当該2デッキの蒙った影響を述べた。本目では、それ以外のデッキの趨勢について述べる。

◯PO

天敵であったアメジストが減少し、上位にあったMentor・MUDが打撃を受けると、2回の改訂を経て最も飛躍した。

ラヴニカの献身ではアゾリウスの造反者、ラヴィニア/Lavinia, Azorius Renegadeが登場。相手のビッグアクションやピッチスペルへの強い牽制力を持つとはいえ、チェインコンボには直接貢献しない彼女がメイン採用されたことは、'19年初頭時点で同型対策が重要と目されていたことの現れだろう。

◯Delver/Pyromancer

Mentorの巻き添えで、このデッキにとっても重要な噴出・ギタクシアを取り上げられる憂き目に遭うが、デルバーを捨て紅蓮破/Pyroblastや古えの遺恨/Ancient Grudgeをメイン搭載するなどアンチPO・MUDとしての役割を強めることで生き残りを図る。これをUR Pyromancerと呼ぼう。

この戦略は'18年までは一定の成果を収め、UR Pyromancerも環境3~4番手の地位を得た。しかしながら、環境が激動する'19年からはクロックパーミッション戦略そのものが低評価となっていき、よりコントロール度を高めていくこととなる。

◯Oath

制限改訂前、MUD・メンター二強時代におけるOathの挫折を扱ったのが、上掲の「オースはなぜ勝てなかったのか」だ。同記事では、その最大の理由を、墓掘りの檻の極めて高い採用率に求めた。

そして、制限により2大デッキが失墜し、ほぼノンクリーチャーのコンボデッキであるPOが台頭したことで苦難はますます強まる…と思いきや、意外にも健闘し、集計表のとおりむしろ増加さえした。その事情としては、以下が推測される。

単純に、デッキパワーが低下したMUD・Mentorとのマッチアップが改善した。

Dredgeが檻に対応し始めたことを受けてサイドボードの墓地対策が追放系に回帰し、Oathが巻き添えにされにくくなった。

アメジスト制限により、苦手な白単エルドラージが減少した。

その後、ラヴニカのギルドからパルン、ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, Parunが登場し、戦場・手札いずれにも強い逸材として歓迎された。

◯墓荒らし

'10年代中盤は不遇を託っていた。1:1交換重視のミッドレンジにとって、横に伸びるゼロックス・トークンや変幻自在のRavager Shops(特に、搭載歩行機械/Hangarback Walker型)は御し難い相手だったのだ。

しかし今回の制限改訂で両デッキが減少、パワーカードであるトレストの使者、レオヴォルド/Leovold, Emissary of Trestや暗殺者の戦利品/Assassin's Trophyを獲得、などが奏功し、'18年末には一定の地位を回復した。

さらには紅蓮破/Pyroblastのために赤をタッチするケースも見られ、ドロー抑制の嚆矢であるレオヴォルドも相俟って、青対策の姿勢を強めた時期だった。

◯白単エルドラージ

MUD以上にクリーチャーフルな構成をとっており、アメジスト制限は痛恨の一言。輝きの乗り手/Glowrider等に置き換える試みもあったが、メタの中心からは降りる。

ラヴィニアを使ったタッチ青型も模索されたが、こちらも残念ながら定着しなかったようだ。

5.激動の'19年

以上'19年初頭までを語ったが、この'19年は出るエキスパンションがいちいち強く、ヴィンテージにとって極めて重大な1年となった。時系列にまとめると次のようになる。

$$

\begin{array}{|c|l|l|} \hline

時期 &セット & 話題 \\ \hline

19.5.3 & 灯争大戦 & 1.\\ \hline

19.6.4 & モダンホライゾン & 2.\\ \hline

19.7.12&基本セット2020 & 1.\\ \hline

19.8.30&制限改訂 & 3.\\ \hline

19.10.4&エルドレインの王権 & 4.\\ \hline

\end{array}

$$

5.1.'19年前半の動向

ここでは、特に大きな強化を受けた4デッキを紹介する。

Tinker

Karn Forge

Dredge

墓荒らし

5.1.1.Tinkerのアップデート

真っ先に取り上げたいのは、ボーラスの城塞/Bolas's Citadelが登場し、'10年代初頭BSC以来の修繕先アップデートがなされたことだ。

土地の一部をSoloMoxenに置換しているヴィンテージにおいては、他フォーマットと比べても格段に城塞のトッププレイを連鎖させやすい。特に師範の占い独楽/Sensei's Divining Topがあれば、1ライフ1ドローの効率となる。

このように掘り進め、フィニッシャーがトップに来るか、神秘の教示者/Mystical Tutor・吸血の教示者/Vampiric Tutorらサーチで積み込むかすればゲームセットである。

コストも従来の修繕先と比べれば格段に軽く、Black Lotusでもあれば容易に素出しできてしまう。

いま太字で述べたカードは、Tinkerなら当たり前に投入されているものばかりだ。つまり、城塞を組み込むにあたり特別な措置は要しない。

城塞対策としては、Taxingのほかライブラリーからの詠唱制限つまり墓掘りの檻/Grafdigger's Cageが挙げられる。しかし、4.5.にて述べたように、前者の代表格・アメジストのとげ/Thorn of Amethystは制限され、後者はDredgeの構造的変化を受けて減少していた。

以上まとめると、城塞は登場ターン内に高確率で大アドバンテージあるいは勝利という大きなリターンをもたらし、召喚から攻撃までに1ターンを要したBSCと比較しても非常に高速な修繕先となる。一方で、構築・メタ観点の投入コストは軽い。

Vault-Keyも若干の改善がなされた。通電式キー/Voltaic Keyがアンブロッカブル能力を獲得した上位互換、多用途の鍵/Manifold Keyに差し替わったのだ。

この能力は登場時のメタではさほど重要な能力とは見なされていなかったが、'21年に開花することとなる。→7.1.2.

5.1.2.Workshopの新デッキタイプ、Karn Forgeの登場

大いなる創造者、カーン/Karn, the Great Creatorと神秘の炉/Mystic Forgeは、両者の名を冠した新種のWorkshopデッキKarn Forgeを誕生させた。

カーンは、相手方のみに作用する無のロッド/Null Rodを常在型能力として持つ。これだけでも妨害・減速として十分強力であるところ、[-2]でサイドボードから任意のアーティファクトを取得できる能力まで備わる。さながら往年の求道者テゼレット/Tezzeret the Seeker同様、これが1枚コンボとして機能する。

マイコシンスの格子/Mycosynth Lattice

土地含む全てをアーティファクト化し、カーンがその起動を禁止Vault-Key

[-2]能力2回でご存知無限ターン

土地以外の全てがアーティファクトであるWorkshopにおいて、神秘の炉は未来予知/Future Sightと化す。これにWorkshopのマナ加速も加われば、城塞並のドローエンジンが出来上がる。

例によって独楽とのコンボで大量ドローが可能であり、そこにコスト軽減も加われば横に置けば無限ドローとなった。

こうして誕生したKarn Forgeは、莫大なマナ生産力を拘束ではなくコンボに活用する従来に無いWorkshopデッキタイプだった。磁石のゴーレム/Lodestone Golemさえ不採用とし、コンボを阻むカウンターは防御の光網/Defense Gridで退ける着想であった。

5.1.3.Dredgeの完成

モダンホライゾンでも多くの強力カードが参入したが、その中でも活性の力/Force of Vigor(FoV)は、ヴィンテージ史の転換点となった。最も大きな貢献は、Dredgeを完全にマナレス化したことだ。

「完全に」の部分を補足すると、4.4.1.で見たように、'18年末の時点でDredgeのメインデッキのマナレス化は完了しており、サイドボードに土地+除去を積む構成が出てきていた。そこでFoVが登場し、サイドボードまで含めたマナレス化が達成されたのである。

これは本稿2.3.4.で述べたサイド後の課題を解決した。

Dredge側はバザー・除去・マナ供給土地の3種を求められ、不利に立たされる。

さらに効果面でも、2枚をまとめて割れるのは墓地対策対策として極上であり、相手にしてみれば、初動から墓地対策2枚を設置できた場合でさえあっさり打開されてしまうことになる。かといって墓地対策3枚や、2枚+カウンターはあまりに高いキープ基準である。

結局、常在型置物を展開・死守し続ける墓地対策戦略は非現実的となり、次のような方法に切り替える・散りばめることが求められた。

The Tabernacle at Pendrell Vale

FoV対象外となるクリーチャー

例:イクスリッドの看守/Yixlid Jailer単発の墓地追放

例:トーモッドの墓所/Tormod's Crypt、貪欲な罠/Ravenous Trap

この中で最も重要な対策は、完全マナレスとなった構成そのものを突くTabernacleだろう。事実、これ以降のBazaarアーキタイプとその対策を巡っては、Tabernacleが焦点となっていく。

Dredge側の対抗として最も明快なのはサイドボードの露天鉱床/Strip Mineや不毛の大地/Wastelandだが、戦略レベルの回答もある。イチョリッド/Ichoridを増量したり、這い寄る恐怖/Creeping Chillを投入したりと、Tabernacleの上からでも削りきれる構成を取ることだ。

また、バザーに依存するDredgeにとって、基本セット2020と同時に正式導入されたロンドン・マリガンの恩恵も非常に大きなものがあった。

5.1.4.墓荒らしの収穫

モダンホライゾンの緑にはもう1枚非常に重要なカード、溜め込み屋のアウフ/Collector Oupheがあった。

ヴィンテージのアグロデッキが夢にまで見た、無のロッド/Null Rod内蔵クリーチャーが遂に実現したのである。

5.1.1.~5.1.2.のようなアーティファクト・コンボが増加する環境において、墓荒らしは新規獲得したFoVとアウフを早速重用し、青対策を厚くしていた4.4.4.時点から一転、アーティファクト対策を強調した。

5.1.5.角逐

再確認すると、'19年7月までに強化を受けたデッキタイプは次の4者だ。

Tinker/PO - 城塞、鍵

墓荒らし - FoV、アウフ

Karn Forge - カーン、神秘の炉、鍵

Dredge - FoV

この中で純粋なデッキパワーの最強はKarn Forgeだっただろうが、メタゲーム的に最有利な地位にいるのは墓荒らしだった。

Tinker・Karn Forgeに対してはアウフとFoVの二段構えで、ターンの裏表ともに強く動ける。Dredgeに対しても、非置物型の墓地対策をサイドボードに取りつつ、土地破壊も十分確保されており、複数の攻め筋を持つと、他3者に対する回答を持つためだ。

対照的に、Tinkerは他3デッキが非制限のキーカードやアーティファクト対策で武装しており、立場が悪かった。

5.2.制限改訂8/26

以上のような動向のもと、発表された制限改訂は次のとおりだった。

大いなる創造者、カーン 制限

神秘の炉 制限

精神的つまづき 制限

ゴルガリの墓トロール 制限

Fastbond 制限解除

カーン・炉はKarn Forgeを(そのまんま)、

ゴルガリの墓トロール/Golgari Grave-TrollはDredgeを、

それぞれ直接の標的とする制限である。

精神的つまづき/Misstepについては、やや事情が複雑となる。精神的つまづきをプレイするデッキは青系全般及びDredgeとヴィンテージ・デッキの大部分に及び、使わない少数派がWorkshopだ。

だが、2.3.1.で述べたとおり、他のデッキがつまづきを投入し合う状況で、Workshopアーキタイプが漁夫の利を得る構図があった。精神的つまづき制限は、間接的にWorkshop弱体化を目指すものだ。

《精神的つまづき》が採用される理由の大部分が、相手の《精神的つまづき》を打ち消すためです。これは多くのデッキに「Shops」デッキに対して弱くなるという出費をして、お互いに戦うために納める「税金」スロットという状況を作り出しています。

5.3.制限改訂以降のメタ

5.3.1.代表的デッキ

まず一覧表から始め、特筆すべきアーキタイプについて詳述する。

$$

\begin{array}{|c|l|} \hline

デッキ &状況 \\ \hline

\text{Tinker} & ↑ 制限改訂ノーダメージ。ライバル弱体化で環境トップに\\ \hline

\text{Oath} &↓ デッキパワーでついていけない\\ \hline

\text{墓荒らし} &↓ ノーダメージだが、メタ的優位を失った\\ \hline

\text{Jeskai} &↑ 戦慄衆の秘儀術師/\text{Dreadhorde Arcanist}\\ \hline

\text{Karn Forge} & ↓ 崩壊\\ \hline

\text{MUD} & ↑ \text{Workshop}の標準形は\text{MUD}に回帰\\ \hline

\text{Stax} & → 不屈の巡礼者、ゴロス/\text{Golos, Tireless Pilgrim}\\ \hline

\text{Dredge}&↓ 純弱体化だが致命的ではない\\ \hline

\end{array}

$$

◯Tinker/PO

久々にTinkerがトップの地位を取り戻すが、そのTinkerを含めても、この時期は特定のデッキタイプや戦略が突出することなく、群雄割拠のメタゲームとなった。

主要な大会実績としては、ヴィンテージ選手権19EUにてTOP8中優勝含む6名等がある。

◯Workshop

Karn Forgeをひと夏の夢とし、Taxingを基調としたMUD/Staxに戻る。これ以降も定期的な新パーツの供給を受け、時期による浮沈はあれども常に一定の存在感を示す。だが、FoVによる傷は深く、'10年代中盤のような栄華は取り戻せずにいる。

◯Bazaar

ここまで「Bazaarアーキタイプ」とは「Dredgeデッキタイプ」と同義語であったが、この後次第にDredge・Hollow Vine・Hogaak Vineに分派する。この推移について、後ほど6.3.にて詳述する。

5.3.2.PWたちの仕切るヴィンテージ

制限改訂による大胆なメスが入ってもなお、ヴィンテージは'18年までに戻ることはなく、プレイ風景は様変わりしていた。その主な要因は、灯争大戦に参戦したPWたちだ。

覆いを割く者、ナーセット/Narset, Parter of Veilsと、時を解す者、テフェリー/Teferi, Time Ravelerは共に、特定の戦略を否定する常在型能力を持ち、キャントリップ以上を保証する忠誠度能力により汎用性も高い。

1.4.で定義しておいたように、この種のカードを制圧パーマネントと呼ぶこととしよう。ナーセットら3マナ圏の制圧パーマネントが立て続けに現れたことは、'19~'20年の大きな特色だ。

その影響として、第一にSoloMoxenの復権が挙げられる。

'10年代中盤にメタの中心を担ったゼロックス・トークンは、色の合わないMoxをカットすることが普通だった。だが、制圧パーマネントを先んじて展開することがゲームの焦点になると、SoloMoxenをフル装備するマナベースが有利となる。

この傾向は後ほど6.4.2.にて詳述する。

第二に、広くコスト意識の見直しを迫る契機でもあった。

3マナ圏のカードには相応の決定力が求められ、勝利に直結しないアドバンテージを稼ぐ役割だけでは認められなくなっていく。その殺伐ぶりは、精神を刻む者、ジェイス/Jace, the Mind Sculptorがほとんど顧みられなくなるほどであった。

5.4.オーコ時代

エルドレインの王権の誇る失敗作である。彼こと王冠泥棒、オーコ/Oko, Thief of Crownsはヴィンテージにも進出し、主にフェアデッキ側で大きな戦果を挙げた。

5.4.1.Oath

サブ戦略としてのオーコについて、1.3.の基準から評価してみよう。

スロット圧迫

特にメイン戦略と共有するパーツはないが、オーコは単独で機能する。そして2.で述べるとおり除去をも兼ねるため、圧迫度は低い。補完性

オーコが相手のパーマネントを鹿化させ、オース誘発に繋げる。この時、オース誘発を阻むパーマネント(檻など)を選び無能力化させることも可能であり、オーコ→オースの補完性を示すシナジーと評価できる。

一方、オース→オーコについては

オーコの鹿アグロ戦略とオースは若干ディスシナジーの側面を持つが、プレイングでカバーできる範疇だろう。

PWは一般に禁忌の果樹園/Forbidden Orchardのディスシナジーを持つが、オーコに限っては異常に高い忠誠度から気にならない。対策への耐性

オース対策としては、特殊召喚メタ・エンチャント破壊等があるが、オーコの鹿アグロには刺さらないものであり、対策への耐性は高い。さらに、2.で述べたとおり、前者に対してはオーコを除去として用いることもできる。

以上のような尺度からも、オーコはオースのサブ戦略としても理想的なPWといえる。

なお、以上の説明は最低限のものだ。本件に関する文献としては、オーコ型オースの第一人者である冬宮女史によるNoteに勝るものはないだろう。

5.4.2.墓荒らし

先ほど5.3.1.表にて述べたとおり、制限改訂では特段ダメージを受けていないにも関わらず、やや減少してしまっていた。つまり、改訂前の隆盛はメタゲームの産物によるところが大きく、純粋なデッキパワーによるものではなかった。今回のオーコ投入でデッキパワーが底上げされ、改めてメタゲームの最前線に舞い戻ることとなる。

5.4.3.PO

コンボデッキであるPOでの採用は意外と思われることだろうが、この時期POは2つのサブバリエーションに分派した。'16年のPO発足以来の構成に近く、コンボ重視なEsper POと、オーコを採用するTemur POだ。

Temurはよりリアクティブ的で、オーコ他、除去や紅蓮破/Pyroblastといったカウンターを多めに取る構成であるほか、プレイング的にも、相手のカウンターを引き出す囮として逆説を仕掛けるケースもままある。

結局のところTemur POがオーコに求めるのは、3/3クリーチャーの量産であった。これは'21年により良い方法が得られ、Temur POはその役割を終えることとなる。

5.4.4.対策

5.3.2.で取り上げたナーセットといい、テフェリーといい、そしてこのオーコといい、'19年に現れた3マナPWたちは、ある種の自衛能力を持つ点でも共通している。中でもオーコは、ただでさえ高い忠誠度を鹿で守ることができるため、ダメージで倒すのは不可能に近い。

このようなメタ情勢は、Workshopデッキが減少傾向にあったことも相俟って、紅蓮破/Pyroblastのメイン投入を正当化した。これ以降、主流の戦略(今回なら青)に対するメタとしての赤がクローズアップされてくる。

6.'20年の加速

'20年前半はさらに高速化が進む。

その主犯格は、2つの強力コンボをヴィンテージにもたらしたテーロス還魂記だ。

もう1つ、この時期に本格化した現象としてBazaarアーキタイプ内のデッキタイプ分化を取り上げる。

なお、この時期は相棒ルール改正前の夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Denが大暴れした時代としても記憶されるが、登場から1ヶ月で禁止指定を受けたため、本稿では取り上げない。

'20年後半からは、統率者レジェンズ出身の瞬速クリーチャー2体を紹介する。

6.1.コンボデッキ2種紹介

6.1.1.Doomsday

Doomsdayデッキタイプは相当古くからあったが、長くトップメタとは程遠い状況にあった。その主因はフィニッシャーを務める研究室の偏執狂/Laboratory Maniacの性能の低さにある。最後の審判/Doomsdayを通した後の3マナ・6ドローは、かなりハードルが高い。

ところが、テーロス還魂記にて登場したタッサの神託者/Thassa's Oracleにより、段違いのアップデートがなされた。

タッサがDoomsday後に要求するのは僅か2マナ・3ドローであり、偏執狂とは比べ物にならないほど軽い。しかも暗黒の儀式/Dark Ritual、最後の審判、タッサとコンボパーツがいずれも無制限であり、高い再現性を持つ。

前項5.にて、この時期の特色としてサブ戦略の普及や3マナPWの台頭を語ったが、Doomsdayはそれらに注力するより、キャントリップ・サーチ・カウンターでデッキを満たし、コンボに一点集中した。この結果、Doomsdayはヴィンテージ最速のデッキとなる。

6.1.2.Breach

Breachとは、死の国からの脱出/Underworld BreachでBlack Lotus+思考停止/Brain Freezeをループさせ、最終的に対戦相手に特大ストームの思考停止を打ち込んでライブラリアウトさせるコンボを搭載したデッキの総称だ。

コンボパーツが単体として十分な性能を持つことが強みである。Black Lotusは言うに及ばず、ブリーチも墓地2~3枚を再利用する小型ヨーグモスの意思/Yawgmoth's Willとして使うこともできる。

それもあってか、Doomsdayとは対照的にコンボ特化型ではない。特に初期は、ブリーチコンボ部分はあくまでフィニッシャーとし、コントロールを基調とするJeskaiも多かった。

6.2.Bazaarの分化

4.4.2.及び5.3.1.にて予告した内容である。これらの動きの発端にあるのは、やはり虚ろな者/Hollow OneとFoVだ。

6.2.1.Hollow Vine

◯経緯

Survivalの枢要部、つまり日を浴びるルートワラ/Basking Rootwalla+虚ろな者/Hollow One+復讐蔦/Vengevineの枢要部のみにクロックを絞り、それらをFoVはじめ大量のピッチスペルにより支援するHollow Vineが'19年11月に初登場し、'20年2月頃から本格的にメタに参入した。

当初こそスロットを埋めきれず、メムナイト/Memniteのような妥協パーツもあったが、モダンホライゾン2にて多数のパーツを獲得し、再現性と完成度を大きく高めることとなる。

◯長所

マッドネスのルール上、ルートワラも墓地を経由せず詠唱できるため、追放系墓地対策への耐性はDredgeよりも高い。またカウンターの多さから、コンボにも強い。

◯弱点

クロックを絞っているため、タフネス5以上のブロッカーが出ると攻めの手が止まってしまうことが弱点に数えられる。

6.2.2.Hogaak Vine

◯経緯

これまたモダンホライゾンから登場したクリーチャー、甦る死滅都市、ホガーク/Hogaak, Arisen Necropolisを最大限活用することを主眼として構築された。マナを使うのがDredgeやHollow Vineとの最大の相違点。

基本ムーヴとして以下の2つがある。

バザー→ルートワラ+虚ろな者→蔦

Hollow Vineと共通。墓地肥やし→クリーチャー2体確保→ホガーク

ここで主力となるのは、CIP/ETBで墓地を肥やしつつホガークへの頭金ともなる縫い師への供給者/Stitcher's Supplier。この墓地肥やしにおいて蔦が落ちれば、ホガーク召喚手順の中でトリガーを満たし、戻って来るムーヴもある。

◯長所

墓地対策に非常に強い。まず優先権の関係からホガークを完封できる墓地対策は少なく、仮にそうなっても1~2マナのクリーチャーを通常召喚して戦っていける。

また、マナを使うためTabernacleも耐える。

◯弱点

カウンター類を採用していないためコンボに弱い。

6.2.3.Tinker側の対策

Dredgeに新興デッキを加えた3デッキタイプはいずれもFoVを擁し、高打点によりライフを素早く詰めるので、ライフをリソースとし破壊耐性を持たない城塞に対して強い。

また、長所/弱点の欄にもあるように微妙に急所がズレており、3デッキタイプまとめて有効なサイドボード要員が意外に少ないのも悩みどころである。

だが、Tinkerはほどなく答案を提出した。それは他でもない修繕である。

サイドボードに忍ばせる対Bazaar修繕先として、プロテクション緑でFoVを無視し、パワー6の警戒絆魂を持つ鋼の風のスフィンクス/Sphinx of the Steel Windを再発見したのだ。

スフィンクスはBazaarからは大変辛い相手であり、強いて対策しようとすれば応じ返し/Snapbackのような専用対策を取らざるを得なかった。

6.3.瞬速の制圧パーマネント

統率者レジェンズからは、ドローを盗む船殻破り/Hullbreacher、サーチを盗む敵対工作員/Opposition Agentが現れた。彼らは特定のアクションを封殺する能力を持つことから、5.3.2.で言及した制圧パーマネントに当てはまる。しかも、3マナのコストに加えて瞬速持ちだ。

6.4.抑止力の欠落

5.~6.にて、'19年からの高速化を述べた。本目では、(既に言及してきた事柄の繰り返しではあるが)その原因を詳しく論じてみたい。それはまず、抑止力となるTaxing戦略、具体的なデッキとしてはWorkshop及びヘイトベアの凋落に求められる。

6.4.1.Workshop

'15年 - 虚空の杯/Chalice of the Void 制限

'16年 - 磁石のゴーレム/Lodestone Golem 制限

'17年 - アメジストのとげ/Thorn of Amethyst 制限

'19年 - FoV

立て続けの制限を受けながらも、一度は再起を果たしたまでを4.3.で述べた。しかし'19年のFoVにより、再び逆境を迎えることとなる。

Taxing戦略の代表格であっただけに、その減少はヴィンテージに大きな影響をもたらしたが、コンボの勇躍もその1つとして捉えられる。

6.4.2.フルクリーチャー・ヘイトベア戦略

ノンクリーチャーを罰するメカニズムを主軸におきつつ、自らはフルクリーチャーとすることでペナルティを無視する、いわゆるヘイトベア戦略も、これまたアメジスト制限が響き、衰退に向かっていた。白単エルドラージはその好例だ(4.5.4.)。

しかしアメジストやエルドラージが駄目でも、スレイベンの守護者、サリア/Thalia, Guardian of Thrabenや、丁度この時期登場したエメリアのアルコン/Archon of Emeriaといった強力なヘイトベアは間違いなくいた。では、なぜ挽回しきれなかったのか。

ヘイトベアの抱える遅さが響いたものと考える。ヘイトベアはSoloMoxenの採用を抑えており、サリア(2マナ)ならともかく、3マナのアルコンを1ターン目に召喚できる確率は低い。するとMoxを並べられ、フェッチランドも切られてしまいと、拘束効果は半減してしまう。

対照的な構図にあったのが、この時期多く現れた制圧パーマネントだ。

5.3.2.及び6.3.で紹介したように、この時期の制圧パーマネントは、いずれも片務的であることが大きな特徴である。つまり彼らを採用するにあたって、デッキ構築に対する特段の要請がなく、投入コストが軽い。

これにより、コンボを含む青系全般が制圧パーマネントを標準装備するようになってきた。そして、フル装備したSoloMoxenによるマナ加速を利用して制圧パーマネントを、いち早く仕掛けられる。

言うなれば、制圧パーマネントを搭載したコンボデッキでコンボを制することが得策となるメタゲームが訪れていたのである。

7.ウルザの物語の物語

'21年6月、モダンホライゾン2が訪れ、ウルザの物語/Urza's Sagaがヴィンテージを支配していった。

7.1.強力なサブ戦略

この話題はヴィンテージの地平線にて長々と書いたので、本稿ではTinkerへの影響の面に着目する。

Tinkerのメイン戦略2つ、即ち修繕→城塞、Vault-Keyに対して、サーガがサブ戦略として非常に優れていることを1.3.の評価基準に沿って述べる。

7.1.1.スロット圧迫

サーガは土地であり、Ⅲ章でMoxと引き換えることもできるため、スロット圧迫の問題は少ない。強いて挙げれば無色マナしか出ないことによる色事故のリスクがあるものの、後に解決される(8.2.)。

またパーツ共有の観点からも、アーティファクトを一定数求め、SoloMoxenによりそれを満たしている点で、共通している。

修繕→追加コストに充てるため

サーガ→Ⅲ章のサーチ先とするため。トークンサイズを増強するため

7.1.2.補完性

特に、Vault-Keyとの相性に優れる。

サーガからVault-Keyへの支援は明らかだ。サーガⅢ章でKeyをサーチできること、Vault-Key成立後にサーガからフィニッシャーを呼び出すこと、が該当する。

一方、Keyからサーガへの支援もある。サーガトークンを1マナでアンタップし(警戒)、3マナでブロック不能とする。特に後者は時として勝敗を分かつ一手となることもあり、これこそ5.1.1.で述べた多用途の鍵/Manifold Keyの開花に他ならない。

サーガから城塞への支援としては、トークンをブロッカーに回すことによる

ライフ維持が挙げられる。

7.1.3.対策への耐性

Vault-Key、城塞、サーガトークンと並べてみると、いずれもアーティファクトであるため、アーティファクト除去によりまとめて対策されてしまう。特に、サーガ含めて対象とするFoVは天敵である。このように考えると、対策耐性の採点は低いものとなる。

だが実戦を想定してみると、ヴィンテージ級の置物万能除去は意外に少ない。'24年5月時点でいえば、FoVの他には耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures、ずっと落ちて自然の要求/Nature's Claimが挙がる程度で、いずれも緑が絡む。

大多数のこれらを使わないデッキに対して、サーガにはカウンターが当たらず、Vault-Keyや城塞には不毛やクリーチャー除去が当たらず・・・と、相手を振り回す側に回ることができ、サブ戦略の意義を十分に発揮できる。

7.2.メタゲームへの影響

以上のように、サーガはSoloMoxen・Vault-Keyの投入を促進し、自然にTinkerを強化する。メタゲーム上の推移としては、青デッキをTinkerデッキタイプに引き入れる作用をもたらした。

例えばTinkerの主要バリエーションとして扱ってきたPOだが、4.2.1.で述べたように、必ずしも修繕やVault-Keyを搭載している訳ではなかった。またBreachについても、当初はTinkerよりむしろJeskaiのバリエーションとして組まれるケースが多かったことは、6.1.2.で言及済だ。

だがサーガの登場以後、下表のとおり、これらの修繕採用率は上昇し、Tinkerのバリエーションとしての位置づけが強まった。

$$

\begin{array}{|c|c|c|} \hline

デッキタイプ &サーガ前 & サーガ後\\ \hline

\text{PO} & 479/661≒72%&821/972≒84%\\ \hline

\text{Breach} & 51/197≒26%&228/379≒60%\\ \hline

\end{array}

$$

※mtgtop8調べ ~2024/5/30

7.3.Tinkerによる寡占

7.3.1.メタゲーム全体の中で

6.4.に述べたように、モダンホライゾン2直前には既にコンボの優勢を抑止しにくいメタゲームが築かれつつあったが、サーガの登場によりこの傾向が強まった。それは数字を見ても明らかだ。

$$

\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline

カード &19.6.11 &20.6.11 &21.6.11\\

&-20.6.10&-21.6.10&-22.6.10

\\ \hline

全デッキ & 1101 &1358 & 1420\\ \hline

ウルザの物語/\text{Urza's Saga} & 0 & 0 & 622\\ \hline

修繕/\text{Tinker} & 210 & 244 & 448\\ \hline

\text{Bazaar of Baghdad} & 220 & 216 & 220\\ \hline

\end{array}

$$

この時期、注目すべき他のデッキタイプとしてはモダンホライゾン2にて激強化されたHollow Vine/Hogaak Vineがあるが、6.2.3.で述べたスフィンクス戦略が依然として有効であり、サーガをも得たTinkerが遅れを取る相手ではなかった。

結果、Tinkerは'21年6月から'22年末までの長きにわたって天敵不在の環境を謳歌。メタゲームの主題は、Tinkerバリエーション同士の競争に移った。

デッキリストも自然とミラーマッチ志向に調整されていき、除去を減らして狼狽の嵐/Flusterstorm等のカウンターを優先採用する傾向が見られた。

7.3.2.バリエーション

Tinkerのバリエーションとしては、主に次のようなデッキが挙げられる。

Tinker Ragavan

PO

Breach - ただし、修繕非採用も多い

Jewel Shops - '22年夏頃から本格的に参入

中でも異彩を放つのはJewel Shopsだろう。これは8.4.にて詳しく取り上げる。

7.3.3.大会実績

この時期の主要な成果としては、ヴィンテージ選手権2021が挙げられる。MO上での3回にわたる開催のうち2回をGrixis Tinkerが、1回をBreach(修繕無し)が制した。TOP16×3=48デッキの内訳で言えば、12デッキ(25%)がTinkerデッキタイプに属する。

8.'22年末からの動向

この長い記事もようやく終わろうとしている。最終となる本項は、今日'24年5月までの動向を扱う。具体的なセット名を挙げれば、バルダーズ・ゲートの戦い及び指輪物語が焦点となる。

指輪物語の影響については、次3目に分けて取り上げる。

ロリアンの発見/Lorien Revealedが、Tinker含む青系全般に採用された

ロリアン及びオークの弓使い/Orcish Bowmastersを活用したDimir Lurrus

一つの指輪/The One Ringの受容

8.1.白単イニシアチブ

8.1.1.鮮烈なデビュー

バルダーズ・ゲートの戦いリリースからやや間を置き、'22年11月に白単イニシアチブがヴィンテージに参入した。その高打点もさることながら、フル搭載されたサリア・エメリアのアルコンによる妨害力にも長けるデッキであり、久方ぶりにTinkerを掣肘し得るヘイトベア戦略がメタの中心に現れた。

ミラーマッチに最適化され(7.3.1.)、クリーチャーデッキへの準備不足が目立ったTinkerを、白単イニシアチブは次々と喰いものとし、忽ちのうちにTier1にのし上がった。

8.1.2.白単に対する修繕先

こうしたアグロが環境に増えてくると、修繕先に鋼の風のスフィンクスを追加して返り討ちにするのが、これまでのTinkerの常套手段だった。

だが、白単に対してはこれも分が悪かった。なぜなら、白単であることからプロテクションを気にせず除去が通り、その除去も孤独/Solitude等、クリーチャーのCIPとして行われることからカウンターも難しいためだ。

そこで白単に向けた修繕先として、ファイレクシアへの門/Portal to Phyrexia(奇しくも、白単台頭と同時期に登場)を採用する動きまで現れた。

8.1.3.メタへの影響

白単がTinkerの牙城を崩すと、今まで抑えられていたボードコントロールタイプのデッキが復権し、メタ循環が再始動した。本節では、再注目されたデッキ2種を取り上げる。

◯Jeskai Arcanist

ゼロックス・トークンの延長線上にあるデッキで、戦慄衆の秘儀術師/Dreadhorde Arcanistでキャントリップか除去を再利用することを基本戦略とする。

7.3.のTinker全盛時代は赤のメタ力を駆使して勢力の維持を図ったが、以下の理由から苦戦していた。

打点の低さから長引きやすく、トップデックを許してしまう

ドローに関する制圧パーマネント(特に船殻破り/Hullbreacher=6.3.)の増加により、ゼロックス戦略自体の投入コストが著しく上昇した

しかし、白単に対しては、これら弱点はそれほど顕在化しない反面、秘儀術師による二段構えの除去が非常に頼もしい。

◯Oath

オーコ以来大きなアップデートが無く漸減していたが、純然たるクリーチャーデッキかつエンチャント対策も厚くはない白単へのハンターとして復権。

'23年2月には偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifierが降臨し、トップメタに躍り出る。この他、白単専門のクリーチャーとしてセラの使者/Serra's Emissaryがある。

これらの循環により、登場の勢いが収束したこと。また8.2.以降に示すとおり、指輪物語により青系デッキが地力を増したことなどから、'24年5月現在の支配率は10%弱で落ち着きを見せている。

sapuri氏による下記記事もこの時代を題材としており、非常に参考になる。

8.2.ロリアンの貢献

ここからは、'23年6月のセット指輪物語の話題となる。

Tinker史の視点から、まずロリアンの発見/Lorien Revealedについて語る。

8.2.1.受容

この地味なソーサリーがなぜヴィンテージでここまで広く採用されたのかといえば、島サイクリングを本体とし、実質的なフェッチランドとして運用できるためだ。

かつ、本家フェッチランドにはない利点として、青ゆえにピッチコストを務められ、普通に唱えることでマナフラッド受けも可能。このように、あらゆる事故を防止してくれる存在だ。

本稿の執筆時点で、ロリアンは43%のデッキが3.4枚採用しており、これよりも採用枚数が多いのはFoWと否定の力/Force of Negation、あとは土地3種類のみである(mtggoldfish調べ)。

つまり、スペル部門では3位、土地含めても6位の採用枚数だ。

8.2.2.サーガへの貢献

一見、ロリアンとサーガとのシナジーは特に無さそうだが、実はサーガの投入コストを大きく低減してくれる。

7.1.1.で軽く触れたとおり、サーガの若干の懸念点として色事故の問題があったが、サーガの無色マナをロリアンの島サイクリングに充てることで、無駄なく色事故を防止できるためだ。

これは数字にも現れた。下表からは、ロリアンの登場後サーガを採用するデッキが過半となり、また採用なら4枚が当然となったことが看取される。それは白単の逆境を乗り越えたことの証明でもあった。

$$

\begin{array}{|c|r|r|} \hline

サーガ枚数 &ロリアン前 & ロリアン後\\ \hline

0枚&3111&4357\\ \hline

1枚&32&11\\ \hline

2枚&128&48\\ \hline

3枚&218&116\\ \hline

4枚&1835&4463\\ \hline

全デッキ平均 & 1.55&2.03\\ \hline

サーガ採用デッキ平均 & 3.74&3.94\\ \hline

\end{array}

$$

ロリアンについては、冬宮氏が本誌に詳細な論考を著されているので、是非参照されたい。

8.3.Dimir Lurrus

オークの弓使い/Orcish Bowmastersはそのカードパワーから、全てのエターナル・フォーマットで注目を受けた。制圧パーマネントと捉えるならば、制圧力がやや緩い代わりに2マナ瞬速と軽い点に特色がある。

当初の採用デッキは墓荒らしやTinkerが主であったが、8月頃から、相棒ルールを調整した上で禁止解除されていた夢の巣のルールス/Lurrus of the Dream-Denと組ませたDimir Lurrusが現れ、トップメタを占めた。

ここでDimir Lurrusについて簡単に整理しておこう。

まずメタゲーム視点の目的は、サーガに支配されたメタゲームへの最適化にある。それゆえサーガを4枚、そして相手のサーガを割る露天/不毛は5枚と、サーガを巡る土地をフルに採用する。

無色土地を9枚抱えながらルールス用にBBまで確保するのは、あまりに野心的なマナベースとも思われるが、これを実現してくれるのが他ならぬロリアンである。

その上で、戦略には古典的なコントロールを選ぶ。すなわち、序盤を耐えてマナを伸ばし、ルールスを確保。このあたりを分水嶺として、下表のように各カードのバリューを高めていき、優勢を固めていくようなゲーム展開を理想とする。

$$

\begin{array}{|l|l|l|} \hline

カード &序盤の役割 &後半の役割\\ \hline

ロリアンの発見/\text{Lorien Revealed} &フェッチ&3ドロー\\

&ピッチコスト\\ \hline

ミシュラのガラクタ/\text{Mishra's Bauble} &1ドロー&毎ターン1ドロー\\

&疑似占術\\ \hline

オークの弓使い/\text{Orcish Bowmasters} &1点火力&フィニッシャー\\

&ドロー牽制&\text{Timetwister}コンボ\\ \hline

\end{array}

$$

'24年5月現在の最有力デッキである。環境の中心にあるサーガを焦点としつつも丸いデッキリストに仕上げ、極端に有利/不利なマッチアップを持たないことが奏功した。

本デッキタイプについてはかび氏による網羅的な解説があり、各パーツの採用/非採用理由を通して、ヴィンテージ環境全体の縮図をも浮き彫りとする名著である。

8.4.Jewel Shops

8.4.1.Jewel Shops概要

Jewel Shopsは、ヴィンテージの誘いでも詳しく取り上げた。

右記事と重複してしまう面もあるが、'24年5月現在、最も代表的なTinkerバリエーションでもあることから、詳しく記述したい。

まずMishra's Workshopタッチ青というマナベースが最大の特徴だ。これを土台に切望の宝石/Coveted Jewelを展開→宝石の3マナでファイレクシアの変形者/Phrexian Metamorphでコピーし、ドローを連鎖させる。

このデッキにおける主な修繕先は宝石であり、通常6マナ要するところ3マナで済むショートカットとしての起用となる。

近年現れた重量級アーティファクトを摂取し、さらなる進化を遂げている点も注目に値する。

◯マイトストーンとウィークストーン/The Mightstone and Weakstone

8.1.白単台頭と同時期のセット・兄弟戦争から登場。2ドロー+2マナにより小型の宝石としての運用が保証されている。

差別化点として除去モードがあり、コンボを阻むクリーチャーを退場させることができる。この修整値-5/-5が高く、イニシアチブで+2/+2強化を受けたエメリアのアルコン/Archon of Emeria等も射程圏内。

◯一つの指輪

2ターンで3枚、3ターンで6枚とドロー力には目を見張るものがある。

さらにCIPの万能プロテクションはアグロ系やOathに対して特に強く、これらのデッキに対しては事実上のTime Walkとして振る舞うケースさえある。指輪を張り替え(変形者のコピー含む)、延々とプロテクションを更新する動きも可能。

8.4.2.デッキ相性

◯Dimir Lurrus

最大手とのマッチアップは互角である。互いに相手への強力な武器を擁するためだ。

Jewel→Lurrus:対処の難しい大技を繰り出す。

Lurrus側の1マナカウンターは狼狽の嵐/Flusterstormや(多少マシだが)呪文貫き/Spell Pierceであるところ、Jewelは莫大なマナからアーティファクトを繰り出すため、優勢を確立した後ですらカウンターを合わせきれない場合がある。Lurrus→Jewel:中核的な動きをメタる。

Lurrusは構築趣旨のレベルでサーガを対策しており、また4枚の弓使いによりドロー連鎖も咎める。

◯白単

本マッチアップの有利を裏付ける影の主役は変形者である。

マナの豊富さ、そしてチェインコンボの中枢を占める変形者がスタック上ではクリーチャーであることにより、サリア1枚程度のTaxingでは止まらない。

変形者でイニシアチブ・クリーチャーをコピーし、イニシアチブを得る動きが可能。

◯Bazaar

概して有利。

高速コンボであることからメイン戦にワンチャンがある。

そして4.4.や6.2.で述べたように、クロックパーミッション化したBazaarに対して、サイドボードからのワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engineが激しく強い。

◯Doomsday

このような同等以上に速いコンボに対しては、動きの大振りさやカウンターの少なさが響いて不利となる。

以上のような相性が、白単全盛期に勢力を伸ばし、Dimir Lurrus期にも勢力が衰えずTinker内の最有力バリエーションと強い存在感を得た要因だろう。

大会実績としても、ヴィンテージ選手権2023US優勝をはじめ顕著なものがある。

9.結び

ありがとう:

神様

家族

友達