「駆逐艦蕨」捜索プロジェクト①〜海軍史上空前の大事故「美保関事件」とは?

2020年から2021年に及ぶ数回の調査により、ワールドスキャンプロジェクト(W.S.P)は水中考古学者の山舩晃太郎氏を中心として、九州大学浅海底フロンティア研究センター(菅浩伸教授)などと共同調査を実施し、美保関事件(1927年)で海底に沈没した駆逐艦「蕨」を93年ぶりに発見しました。

元々、島根県松江市の美保関沖は魚礁(岩や人工物など海底に形成された隆起部で魚が集まって漁場を形成している箇所)として有名で、時折漁網が引っかかることからも「軍艦が沈んでいるのではないか」との伝承がある場所がありました。

この付近は、1927年8月24日に夜間演習をしていた日本海軍の軍艦が多重衝突し、4隻の軍艦と119人の人命が失われた大惨事「美保関事件」が起きた場所でしたが、沈没地点についての詳細は分かっておらず、伝承のみが言い伝えられていたのです。

そして2021年、地元の大学生や団体の働きかけなどにより、調査プロジェクトが発足。沈没船を探す調査が始まりました。

駆逐艦蕨沈没の発端となる「美保関事件」

参戦国の経済に深刻な打撃を与えた第一次世界大戦(1914‐1918)。参戦国の復興と経済的安定を求める声が高まっている中で締結されたのが、1922年の「ワシントン海軍軍縮条約」です。締約国は、アメリカ・イギリス・日本・フランス・イタリアの5ヶ国。条約の主要な内容は、戦争の再発防止に向けて主力艦(主に巡洋戦艦と戦艦)の保有量を制限することで、戦艦建造競争を避け戦争の再発防止を図ることでした。

各国の保有艦の総排水量比率は、アメリカとイギリスが各5、日本が3、フランスとイタリアが各1.75と定められました。日本の保有量は31.5万トン。航空母艦も同様に制限されました。アメリカ・イギリス・日本に対しては、要塞及び海軍根拠地に関する防備の現状維持が定められ、日本に対しては太平洋の領有する(将来取得した場合も含む)島しょ地域の要塞化や海軍基地の新設・強化が禁じられました。

Signing of the Washington Naval Treaty via Wikimedia Commons

保有量で劣勢に立たされた日本は、保有数の制限がない巡洋艦や、小型で俊敏な性能を持つ駆逐艦の建造を活発化させました。

「訓練に制限なし」。これは、ワシントン軍縮条約により保有制限が取り決められたとき、日露戦争にてロシア艦隊を破った日本海戦の英雄、東郷平八郎が激怒する将官達を諭した言葉とされ、この方針により旧日本海軍は兵員に猛訓練を課すことになります。

1927年8月24日22時、島根県美保関沖において連合艦隊は軍事演習を開始。部隊は、甲軍(長門と陸奥などをはじめとする戦艦が6艦、龍田、鬼怒など軽巡洋艦が2艦)と乙軍(神通、那珂など巡洋艦、蕨や葦など駆逐艦あわせて25艦)で編成され、美保関湾を通過する甲軍に対して、乙軍が索敵と攻撃を行うというものでした。もともと甲軍に属していた駆逐艦が演習間際になって別の隊に移されることになり、危険だと反対の声も上がっていた中、訓練は決行されました。

海軍史上、最も悲惨な事故に

美保関を出発した1時間後、敵艦隊役に背後から接近を試みていた「神通」は、敵役からの照射砲撃を受け、退避行動をとるため速度を上げながら進路を変更。東方向に向けて進路を変更した頃、進路上を横切る駆逐艦をよけることに成功しましたが安堵も束の間、後続する無灯の「蕨」が目前に現れます。「神通」は「蕨」の右前方から衝突。蕨は爆発し真っ二つに分断されました。記録によると、沈没は突如始まり26秒で終わったといいます。

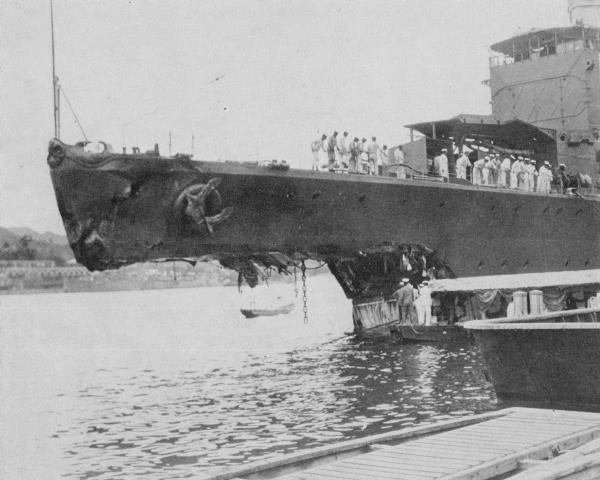

続いて、「神通」の後方に続いていた「那珂」は進路を横切ろうとする駆逐艦「葦」と衝突。両艦は沈没こそ免れたものの、那珂は艦首を、葦は艦体後部を失いました。夜間での無灯火演習などと過酷な訓練を犯したゆえ、葦からは27名、沈没した蕨からは92名、計119名の命が失われるなどの大惨事となったのでした。

IJN cruiser Jintsu damaged in 1927

Photo by 博義王(伏見宮) via Wikimedia Commons

93年の時を経て、最新技術で深海に迫る

長きにわたり、海底に眠る「蕨」に光が当てられたのは、2020年。沈没から93年後のことでした。

2020年5月、美保関灯台(島根県松江市)から北東約33㎞の場所で、マルチビーム(※)を用いた水中撮影が行われました。撮影を実施したのは、地元で活動する「美保関沖事件慰霊の会」。毎年夏に開催する慰霊祭や、イベント開催を通じた情報発信などを通じて、事件の風化を防ぐ活動を続けている団体の方々です。

撮影データを解析した結果、海底に全長約50m、全高5.4m、全幅約8mの巨大な構造物を発見しました。1927年の美保関沖事件で沈没した駆逐艦「蕨」である可能性が高いと予想した「美保関事件慰霊の会」は、地元を拠点とする水中考古学研究者の山舩晃太郎氏に相談。「詳しい調査をしないままにしておくのはもったいない」と、ワールドスキャンプロジェクト(W.S.P)にもお声がけいただき、九州大学浅海底フロンティア研究センターなど各界のエキスパートの方々とともに2020年9月、さらに進んだ調査を実施しました。

※マルチビーム測探機とは、船底に装備した送受波器から海底に向け音波を扇状に発射し、反射した音波を捉えることで海底地形を広範囲に把握できる

マルチビームで映し出された影は、果たして駆逐艦「蕨」なのでしょうか?(「駆逐艦蕨」捜索プロジェクト②へ続く)