#78 小学校受験アンケート'24 結果考察[無料配信]

↑ご来訪ありがとうございます!

まずは「スキ(ハートマーク)」を押していただけると励みになります!

この度はアンケートへのご協力、誠にありがとうございました。投票数はなんと約2,500名。大手教室のアンケートより多いかもしれません…。

アンケートの途中経過や結果をご覧になった方も多いかと思いますが、予想外の結果がちらほらありました。やはり、普段の教室やSNSで見える景色は小学校受験家庭の一部であり、初等教育選びの価値観の広さを再認識しました。本noteでは、その価値観の違いなどもデータを活用しながら紐解いております。

では、それぞれの検証をご覧ください。

◼️アンケート概要

・アンケート概要

調査対象:Xにアカウントを持つ小学校受験の現役・経験家庭

調査内容:受験家庭の属性、取り組みについて、設問数20の単純集計

調査方法:狼侍アカウントにて、Xのアンケート機能を利用

調査期間:2024年9月16日(日)から7日間

回答状況:設問1の回答数2,495名

コメント:多数のご協力があり、小学校受験のSNSアンケートとしては最大規模の回答数が得られました。回答がX閲覧属性であることに留意する必要がありますが十分な母数と考えられます。

・アンケート設問一覧

【属性について】

1. 世帯の勤務状況

2. 回答しているアカウント

3. 父親の年齢は?

4. 父親の職業は?

5. 母親の年齢は?

6. 母親の職業は?

7. 世帯年収(配当所得等の継続収入含む)

【受験について】

8. 受験開始時期

9. 附属幼稚園・小学校受験は何周目ですか?

10. 幼稚園?保育園?

11. 外部支援は活用しましたか?

12. 祖父母の経済的支援はありましたか?

13. 年長時の月額の教室代概算(通常月)

14. 第一志望校のカテゴリー①

15. 第一志望校のカテゴリー②

16. 最初に通った教室

17. 受験関連で通った教室数

18. 願書作成は主にどちらが担当しましたか?

19. 入学後の通学時間(受験家庭は第一志望校)

20. 入学後の起床時間(受験家庭は第一志望校)

・投票数の検証

前半の平均値は約2,500、後半の平均値は約2,100。

設問8以降は、年中以前の家庭には回答が難しいものが多いため、平均値400票の差は、概ね年中以前のアカウント数と読み取れる。

最多回答数は質問7の年収についてだが、突出している様子もないため、冷やかしは少なそう。

★注目の回答

・教室代について(設問13)

アンケート実施中に最も話題となったのが、本設問である「月額の教室代(通常月)」でしょう。「10万円未満が過半数!」「地域差か?」「いたずらか?」と、あちこちで話題となりました。

それらのスレッドも示唆に富んでいますが、次の倍率別定員数グラフを合わせてご覧ください。小学校受験全体の構図がご理解いただけると思います。

小学校受験層は大きく二極化しています。

一つは、グラフ右側の都心の高倍率校を中心とした有名校の志望層。もう一つは、各地域に根ざした地域密着校の志望層です。なお、首都圏以外は概ね左側に収まると思います。

Xで議論の前提になったり、SNSやメディアで騒がれるのは、グラフ右側の有名校が中心です。しかし、実際は学校数も募集人数も、過半数は地域密着校が占めています(定員割れの学校もあるので在校生数ではもう少し低い可能性がありますが)。

今回の回答は、この二極化の様子を明らかにしました。都心部を中心に早慶志望や併願対策で費用が掛かる層がいる一方で、全体の半数近くが志望校や教室を絞って受験に挑んでいるのです。

後者の中にも、有名校志望で費用を絞っている層もいるでしょうが、受験対策を控えている様子からも、地域密着校への意識は強いと思います。

この事実は、SNSやメディアで情報収集する上で、よく理解しておくべきです。特にXでのアカウント同士のやり取りで、受験に対する温度差を感じる場合、そもそも価値観が全く違うということがあるのです。

【ひとこと】

出願倍率3倍未満の学校は、実質倍率では1倍台近くになるのがほとんどです。それらの学校を併願でなく第一志望群とする場合、過度な併願対策も不要ですから、費用は最小限で済みます。

地域密着校の魅力は別の場面でも述べている通りです。決してゆる小受でも、子どもの能力が劣るわけでもありません。ご家庭それぞれの価値観を大切に、初等教育を選ばれているだけだと思います。

★直前期も気合いの入らないお父様へ

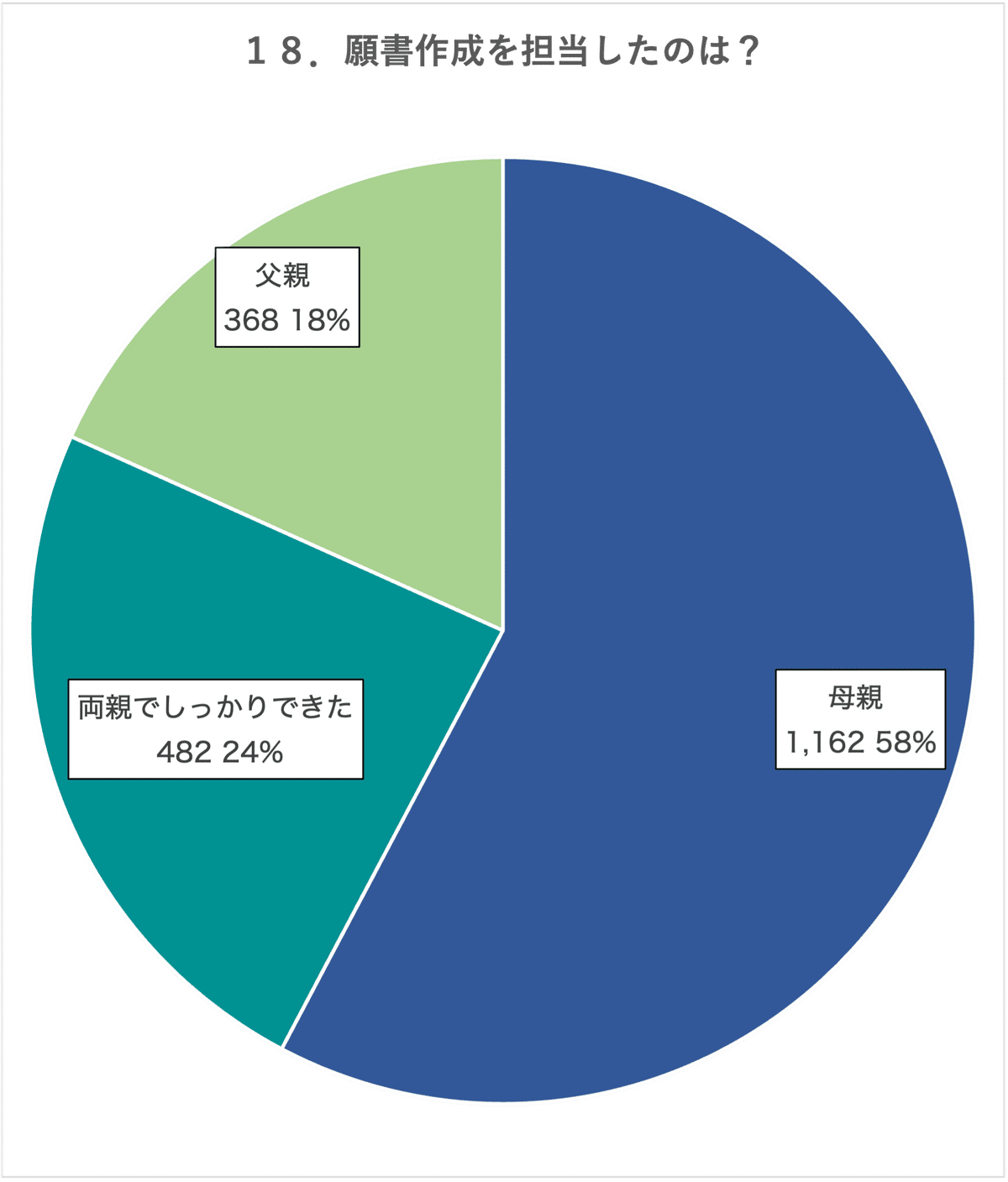

・願書作成の担当者(設問18)

Xの印象そのままに、母親の担当が約6割。一緒に作成も含めて、母親の関わりは8割に及びます。

一方で、父親だけは2割とやはり絶望的な数字ですが、一緒に作成も入れると、父親の関わりは4割まで上がります。X層の父親の願書参加率はもう少しで過半数に届きそうです。

しかし、「願書作成に関わってない父親が6割」は相変らず深刻です。本note執筆中の10月上旬は面接準備の真っ只中。すでに面接への意識の低いお父様への嘆きのポストも散見されます。

父親がやらかしてもご縁はいただけます。しかし、そのような逸話を探して安堵するのは、肺を病んだ患者がタバコを吸って良いという医者に出会うまで医者を探すようなもの。

これだけは躊躇なく宣伝しますが、多くの先輩家庭が「これを読ませたら夫が変わった」とおっしゃってくれる鉄板note「#21 面接を紐解く」を是非お父様にお届けください。残された時間は僅かです。

【ひとこと】

収入もあり、アラフォーを中心とする小学校受験の父親層です。社会的な地位や社内の立場もあり、「仕事を振られる立場」の方は少ないでしょう(医療従事者の方は別かもしれませんが)。

つまり、ご自身である程度はコントロールができるはず。小学校受験という我が子、家族の一大イベントにコミットできないのは、「忙しい」が理由でないことは明らかです(そもそも同じ共働きのお母様がこれだけコミットできている)。

何にプライドを持たれているのか、斜に構えているのか存じませんが、せっかく、分かりやすく家族と一心同体になれる機会です。そろそろ殻を破って、全力を尽くしてみてはいかがでしょうか。

やればできる方ばかりなのですから。

◼️属性について(設問1〜7)

・勤務状況(設問1,4,6)

ご覧の通り、共働き家庭がおよそ7割(67%)を占めました。これは国の調査とほぼ一致しており、X(Twitter)での集計が、決して偏った属性になっていないとも言えます。

設問4と比較すると、父親の会社員の比率が62%ですから、父親が会社員家庭の大多数が共働き家庭であると想定されます。

つまり、「平日の日中の参観型の教室に来られているご家庭の多くは、経営者なり士業(医師含む)家庭」ということになります。小学校受験のリアルの一つでしょう。

共働きの一方の母親の職業は、会社員の比率は48%に過ぎないため、経営者や士業(医師含む)も多くなります。母親の勤務形態(収入)に関わりなく、父親も働いているという構図と思われます。

なお、設問1の「共働きだが二人または一人は時間の融通か利く」層(26%)は、母親の会社員以外(16%)が多くを占めると想定されます。Xでの印象も含めて、時間のやりくりをしているのは母親が中心であることを実感します。

【ひとこと】

実際に私立小学校に通わせている家庭の比率は異なるかもしれませんが、少なくとも小学校受験にチャレンジしている家庭の共働き比率は世間と同等となりました。

この20年での急激な変化ですから、古い運営体質を継続している受験産業は一層の変化が求められると思います。ただ単に複数の講座を取らせようとすること、情報を小出しにすることなどは、共働き時代・SNS時代には相応しくありません。

別のnoteにもありますが、幼稚園受験でも伸芽会が圧倒的な合格実績を出していることは、時代の変化の波が押し寄せている可能性は高いです。

・X(Twitter)のアカウント(設問2)

そのXのアカウント保有者については、印象通りに圧倒的に母親多数となりました。逆に、実は父親アカウントが約300名もの多数いらっしゃることが驚きでもあります。

添付のNTTドコモの資料によると、「Twitterは82.7%が”見るだけ”ユーザー」とあるので、Xのお受験アカウントは一般ユーザーよりも見るだけが多いと思われます。これは、身バレリスク等への意識、「あくまで情報収集」と捉える層が多いと想定されます。

【ひとこと】

今回のアンケートでは、圧倒的なサイレントマジョリティ層も含めて回答をしてくださったことに、改めて感謝申し上げます。

また、お父様に厳しいポストの多い狼侍ですが、お父様方から多数をご協力を賜わり、重ねて御礼申し上げます。Xで情報収集をしようとするお父様は、しっかりと受験と向き合われていることと存じます。その姿勢で、そのまま本番に挑まれてください。ご武運を心よりお祈り申し上げます。

・両親の年齢(設問3.5)

「平均は40代中盤くらいでは?」の印象が強かった私立小学校の両親像でしたが、受験家庭で見ると30代の方が多く、アラフォーあたりが小学校受験家庭の父親の平均年齢でしょうか。

ただし、受験時にアラフォーのお父様も、入学後の運動会で見かける全学年の平均が受験時から3.5年後だとすると、40代前半くらいに移行しています。私立小学校のお父様像はイメージ通りかもしれません。

母親の年齢はさらに下がります。とはいえ、国の統計の平均初産年齢の30.1歳から勘案すると、受験時の5歳から6歳では35歳前後となりますから、平均年齢が40歳未満でも驚くほどではありません。女性の平均初婚年齢が男性より2歳ほど低いので、お母様の平均年齢は37〜38歳ほどでしょうか。

【ひとこと】

40代が最多になると思ってましたが、予想以上に30代が圧倒的でした。異質に感じがちな小学校受験家庭の属性ですが、共働き家庭の比率はほぼ同じですし、平均年齢(出産年齢)も国の出産統計から大きく外れていなさそうです。

・世帯年収(設問7)

大和総研資料によると、東京23区の30代子育て世代の世帯収入は、ほぼ半数(48.6%)が1,000万円を超えているとのこと。それも驚きですが、小学校受験家庭では86%が世帯年収1,000万円を超えます。2,000万円以上では、東京23区では5%強ですが(同資料)、小学校受験家庭では38%にも上ります。

5,000万円以上となると7%。私立小学校のイメージだともっと多そうですが、40人のクラスに2〜3人の割合です(入学家庭ではないですし、その層のSNS生存率が他の年収層と同等かは分かりませんが)。

一方で、「小学校受験をするのはお金持ちばかり」というイメージとは異なる結果とも言えます。仮に、世帯年収1,500万円(750万円ずつ)の場合、手取りは1,100万円ほど。私立小学校の学費を概ね年間100万円とすれば、手取り額のおよそ9%となります。決して楽な金額ではありません。

小学校受験を知らない層からは様々な揶揄が飛びますが、多くのご家庭が節約を重ねて学費を捻出しているのは明らかでしょう。これも一重に我が子の教育環境を求めてのことです。小学校受験、私立小学校へのステレオタイプな誤解はやめてほしいですし、そのような声を気にする必要もないでしょう。

【ひとこと】

「夫婦が30代の若さで世帯年収は1,000万円超えがほとんど。40歳を超えると2,000万円を超えてくる。」昨今の小学校受験層の世帯年収のイメージはそんなところでしょうか。とはいえ、それは7割が共働きにによるもので、従来の「お金持ちばかりの世界」では決してありません。

一方で、世帯年収1,000万円超は世間で見れば限られた層です。高属性の親御さんが多いのだと改めて感じます。

それゆえ、成功体験ベースで、偏差値や大学合格実績といった学力志向になりがちなのも理解できます。しかし、学力志向かつ「中受も回避したい」動機のままだと、私立小学校で学ぶ本質を見失います。偏差値を追い求めるなら中学受験をお勧めしますし、初等教育の学びは教科書だけでないことへの理解が必須でしょう。

◼️受験について(設問8〜20)

・受験開始時期、入会教室(設問8,16)

アンケートの回答を拝見し、新年少と新年中を分けるべきだったかとも思いましたが、いずれも取り組みの早さとしては十分です。その意味で、新年長になるより前に受験活動を開始したご家庭が70%を占めることの方がインパクトが大きいでしょう。小学校受験準備は想像以上に早期化しています。

教室の席取り、学習習慣の定着などの目的で、早期から教室通いをすることは推奨しますが、「子どもの仕上げは早い方がいい」の謳い文句に踊らされて、中学受験のような先取り学習に傾注してしまうことは要注意です。新年中でも3歳〜4歳です。小学校受験の学習は、幼児の「発達」に大きく左右されます。我が子の発達を見極めながら、適切な学習負荷にすることにご留意ください。

また、類似質問で、最初に通った教室を伺いました。合格実績数で3番手のお伸芽会が、最初に選ぶ教室では1番手なのは、「託児」に特化した戦略の賜物でしょう。受験の取っ掛かりとして、まずは参観型でなく託児型で様子を見るイメージです。

大手3教室で48%の結果と、以下の主要8教室のシェア率から試算すると、最初に通う教室は主要8教室で65%ほどと大多数を占めます。残りの35%が、個人の先生であったり小規模教室と推察されます。

【ひとこと】

都内はとりあえずジャック、神奈川は理英会、というのが小学校受験の定番ではありましたが、「とりあえず伸芽会」が大きな比率を占めてました。ジャックも「1dayジャック」という終日預かりのコースを開講しますが、共働き家庭への対応が受験産業の早急な課題であることは間違いないでしょう。

ただ、興味深いのは入り口では伸芽会でも、出口(合格実績数)ではジャックと理英会が圧倒することです。受験が本格化すると大手教室を掛け持ちしたり、参観型に切り替えたりするご家庭の姿が窺えます。伸芽会は伸芽会で、そこへの対応が必要なのかもしれません。

いずれにしても、入会は早めでも構いませんが、その負荷にはくれぐれもお気をつけください。その意味で、最初は焦らない託児型からスタートするのは悪くない選択肢かもしれません。

・受験回数(設問9)

余談ですが、お受験界隈では受験回数を◯周目と表現することが多いです。

さて、こちらのアンケートですが、設問と回答の設定が悪く、小学校受験家庭の子どもの数や受験回数には直結しておりません。お子様の人数を尋ねる設問を用意すべきでした。反省しております。

一方で、共働き比率、世帯年収のデータからも、一人っ子の比率が高いことは想定されます。前述の年収で言えば、世帯年収1,500万円の家庭でも、お子様二人を私立小学校となれば、手取りの18%を学費が占めることになるからです。かなりの負担です。

ご両親の年齢が+6歳となる中学受験の学費の比率はまた変わるのでしょう。上の子は中学受験だけど下は小学校受験。娘は小学校受験で息子は中学受験など、ご家庭により戦略は様々です。

きょうだいの人数はさておき、Xにいらっしゃるご家庭は、受験経験ならびに受験予定は一人が多いことは明らかになりました。

【ひとこと】

逆に言えば、現在Xにて生息するアカウントで二人以上の受験経験者(いわゆるn=2以上)は、19%とかなり少数です。ここに「見るだけ」のデータを加えると、n=2以上で発言をしている方はかなり希少な存在と言えます。

このような方で、有益な発信をしている方を積極的にフォローすることは、Xの有意義な活用法の一つかもしれません。

・幼稚園か保育園か?(設問10)

本アンケートを皆さまが誠実にお答えいただいている証だと思いますが、設問1の専業主婦(主夫)家庭が30%。一方で、アフターなしの幼稚園が27%。ほぼ同じ割合です。実際に相関関係は強いでしょう。

また、アフター(延長保育)ありを含めてとはいえ、幼稚園の比率が52%と半数を超えているのは興味深いところです。言い方を変えれば、「最近の幼稚園は共働き家庭を支えられるだけの延長保育を実施しているところが非常に多い」とも言えます。逆に、保育園も従来の「保育」の枠に留まらず、知育や小学校受験に対応した保育園も多数あります。

つまり、もはや「幼稚園と保育園のどっちが良い?」という議論は不毛なのでしょう。自宅からのアクセスも含めて、保育・教育環境で選ぶ時代ですし、実施そのような声も多数伺います。

【ひとこと】

詳しくは「#21 面接を紐解く」にもありますが、小学校受験においても、学校は「幼稚園か保育園か」そのものは選考の判断としていません。あくまでその家庭環境であり、親御さんの教育方針や入学後の物理的・心理的な寄り添いであり、子どもの考査時の仕上がりです。

いわゆるお受験幼稚園の属性は確かにありますが、それは幼稚園対比でもある意味優位な属性ですから、やはり保育園との比較ではありません。学校よりも親御さんの方が、「共働き」が負い目ではないかと過剰反応しているようにすら思えます。

なお、延長保育があってもそこは幼稚園。それについては、ぽんさんのポストがお詳しいです。

WMが幼稚園を検討する際のチェックポイントを整理

— ぽん (@ponta_wmam) May 23, 2023

①お弁当の有無・回数

②平日の預り日数・最大延長時間

③長期休み預りの有無・日数

(お盆や正月明けは休み等)

④平日の園や預り休みの回数

(行事振替や創立記念日等)

⑤平日日中の親呼び出し回数

(行事や役員関連)

⑥延長保育使う子の割合

・外部支援について(設問11,12)

共働き比率が7割、外部支援の活用世帯が5割ということは、支援活用が全てが共働き家庭だとしても、共働きで一切の支援活用なしの家庭が相当数いることになります。高額となるシッターさんや家庭教師の利用率は15%と、祖父母の支援よりもハードルは高いようです。

いずれにしても、受験家庭の半分が家事育児含めて二馬力のみで乗り切っています。祖父母の支援はもう少しあるかと思いましたが、全体の3割強に留まりました。祖父母の支援を受けられるご家庭はマイノリティです。ご健在の祖父母に感謝しましょう。

その祖父母からの経済的な支援もおよそ3割。「物理的な支援は難しいから、経済的な援助だけでも」という場合もあるでしょうが、概ね祖父母が協力的な場合は、物理面・経済面の両面のサポートが多いように感じます。

一方で、受験家庭の7割は、設問7の世帯収入だけでのやり繰りです。「小学校受験はやっぱり実家の太い家庭には勝てない!」との声も聞こえますが、7割が自分たちだけの力での勝負です。小学校受験全体の倍率は1倍台。多くの有名校でも実質倍率は3倍を切ることが想定されますから、支援なしの土俵でも十分に勝機はあります。

・教室代について②(設問13,14)

冒頭に10万円未満に着目した教室代ですが、アッパー側も見てみましょう。20万円以上の層で14%を占めます。複数の教室や行動観察教室などの単元別教室を掛け持ちする層が中心でしょう。こちらの状況と比較したいのが、設問14になります。

ご覧の通り、月額20万円以上の14%に対して、早慶附属(系属)志望が19%とかなり近い割合となります。ご存知の通り、早慶を第一志望とすると、幼稚舎単願でもない限り、フルカバレッジの対策に加えて併願校対策も必要となります。受講する講座数も多くなりますから、当然費用も掛かるでしょう。早慶を第一志望とする場合には、概ね月額20万円以上は覚悟しておいた方が良さそうです。

【ひとこと】

費用が掛かるということは時間も費やします。親御さんのやり繰りもそうですし、くどいほど言い続けていることですが、何より子どもに掛かる負担は大きいです。早慶いずれの学校も子どもらしさの輝きを失えば本末転倒です。

・第一志望のカテゴリー(設問14)

では、改めて設問14のグラフを確認します。それぞれ興味深いデータです。

まず早慶附属は全体の約20%。思った以上に低かった印象です。というのも、都内通学圏の受験家庭を6,000とすると(#68 note参照)、早慶第一志望は約1,200名と試算できます。昨年の出願数、幼稚舎(1,532名)や慶應横浜初等部(1,429名)は大幅に超過しており、3校の定員数360名を1,200名で争っている構図です。あくまで試算ではありますが、第一志望倍率は3.3倍にすぎないのです。

本アンケートでは、居住エリアも用意すればもっと精度が高い仮説になったことを反省してます。しかし、回答者のうち、首都圏比率が8割としても、早慶第一志望倍率は3.9倍に留まります。

また、国立志望に目を向けてみましょう。ここがX属性の最も大きな特徴かもしれません。国立の第一志望が20%に留まります。国立の出願数、筑波(3,464名)やお茶の水(2,777名)などを考えると、比率はもっと高そうなので、Xや私立メインの狼侍周辺には国立志望の方は少ない可能性もあります。

第一志望が合格するとも限らないのが小学校受験。しかし、それぞれ個性的な考査がある小学校受験ですから、親の受験・子の受験、どちらにおいても第一志望として鍛錬をしてきた家庭に一日の長はあります。

特に有名校ほど、その出願数や倍率にひるまず立ち向かう必要があるでしょう。

・別学志望、共学志望(設問15)

日本全国に男子小学校は3校のみ。都内に2校(暁星小学校、立教小学校)と長崎に1校(精道小学校)です。こちらも都内通学圏の受験家庭6,000のうち約420家庭が第一志望。2校の定員数が200名なので、立教と暁星を合わせた第一志望倍率は約2.1倍と試算できます。

ちなみに、昨年の2校の出願数は946。第一志望家庭は出願数の44%となります。あくまで仮説ですが、出願数と本命家庭の数の差は、このような見方もできるわけです。

女子校も同様に試算してみましょう。今度は首都圏全体で見るため、受験家庭が7,000(#68 note参照)、そのうちの25%、約1,750家庭が女子校第一志望となります。首都圏の女子校13校の定員数は合計で約900。女子校の第一志望倍率は約2倍となります。

昨年の13校の出願数は約4,770。本命家庭の出願割合は37%です。逆に言うと、女子校を受験しているご家庭の6割強が、共学を第一志望としつつ併願で女子校を受けていることになります。

参考までに、共学校は首都圏受験家庭7,000に対して、第一志望68%の4,760家庭。募集定員総数は約5,600。したがって、第一志望倍率は1.17倍。学校の倍率が様々ですので一概に表現はできませんが、小学校受験の本来の景色はこのようなものです。

【ひとこと】

偏差値のない受験、考査日程が読めない受験。「とりあえず出願」の多い小学校受験の特殊性を紐解くと、出願倍率から実質倍率。さらには、出願倍率から第一志望倍率と、出願倍率からは異次元的に倍率が減少するのが小学校受験です。

ちょうど、本note執筆中に農大稲花小学校の24年秋受験の出願数が話題になっていましたが、本命家庭はそれに惑わされることなく、積み上げてきた力を発揮することだけに注力してほしいと思います。

・通った教室数(設問17)

こちらも設問が悪くて、本来の意図は「教室の最大掛け持ち数」でした。受験費用との関連性も見えたところでしたが、本設問だと、教室を変えた場合も含まれるので、少々意図とは外れてしまいました。とはいえ、1か所だけで終わったご家庭は全体の4割強ですから、多くのご家庭が掛け持ちや教室変更をされたということになります。

このデータも、小学校受験の二極化が表れているように思えます。地域密着校志望の層を中心に、教室も1か所で済ませ、結果的に費用も抑えた受験を過ごしている家庭像が浮かび上がります。

意図がずれたとはいえ、4か所以上の教室を回った(掛け持ちした)ご家庭が12%で、月額20万円以上のご家庭が14%ですから、やはり多くの教室を回るご家庭と費用との関連性はありそうす。

・起床、通学時間(設問19,20)

最後に、私立小学校家庭のリアルをお尋ねしました。

受験初期は、各家庭ここには厳しい線引きをします。しかし、受験が進むと、あそこもいいかも、こっちを勧められた。ここなら通えなくもないかな、早慶附属ならいいかなと、あれよあれよと範囲が広がることが多いです。実際、アンケートでも1時間半以上を許容している3%などは、早慶初等部の確率が高いでしょう。

通学時間と言っても、乗り換えの回数、ターミナル駅での乗り換えなどで疲労度や車内での過ごし方は大きく変わります。親御さんが面接や考査で「あそこまで行くのか.…」と感じたとすれば、我が子にはそれを毎日強いることを忘れないでください。

起床時間については、早起きでの勉強などが日課の家庭もいらっしゃいますので、一概に通学時間と連動しているとは言えません。ただ、6割のご家庭が6時半前の起床であることは一つの目安でしょう。

また、受験前の説明会やHP等にある登校時間と、入学後に子どもが望む登校時間は異なります。開門ダッシュは小学生男子永遠の戦いですので、想定より1時間近く早い起床生活となる可能性もあります。

親御さんは子どもより前の起床でしょうし、お弁当の学校ともなればさらに早起きとなります。通学時間と合わせて、生活と健康の基盤となる起床時間(睡眠時間)です。くれぐれもおざなりにしないようにご留意ください。

【ひとこと】

毎日の生活のことです。親御さんはたまにの来校でも、子どもは毎日のことです。しかも決して軽くない荷物を毎日背負います。ご自身の距離感覚でなく、大人の時間感覚でなく、小学生が毎日通う場所であることを忘れないでください。

睡眠も同様です。小学生に睡眠が必要であろうことは間違いないでしょう。一貫校であれば、せっかく中学受験勉強のない生活です。健康に留意できる環境なのですから、親のエゴでそれを潰さないようにお願いします。

■おわりに(受験産業の皆さまへ)

重ねてになりますが、アンケートにご協力くださった、約2,500名のアカウントの皆さま、誠にありがとうございました。おかげさまで本noteは、小学校受験の考察とは思えない、数字(データ)に溢れた記事となりました。

一方で、本文中にもある通り、分かりづらい設問、聞き方の悪い設問も多々あり、せっかくの投票を活かしきれなかった箇所は反省して、今後の糧としたいと思います。

属性面や一部の質問は国勢調査みたいなもので、毎年の検証は必要がなさそうなものもあれば、深堀りしたい質問もあり、また来年に大規模なアンケートをさせていただければと思っております。

それにしても、狼侍がこれだけの回答をいただけるのです。大手教室の普段の聞き取りや、受験後に行われる大手教室の合同アンケートの情報はこの比ではないでしょう。

「これ、いちSNSアカウントが無償でやるもんじゃなくて、本業の受験産業がもっと膨大なデータと共に、検証・公開すべきもんじゃないの!?」

と、貴重なアンケートを拝見しながら、何度も思わずにはいられませんでした。

大手教室合同アンケートの結果も、会員にすら公表されていないようです。自社のマーケティングや集客ばかりでなくて、小学校受験の可視化にもっと注力していただくことを願って止みません。

その結果、狼侍の仮説が違っていたとしても本望です。あらゆる情報商材が駆逐されるくらいの情報公開を、大手教室にはお願いしたいです。

↓「スキ」をいただけると励みになります!

![狼侍[幼稚園受験・小学校受験(小受)]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/66078297/profile_e5f5a577014a4e6aea42ac078434e70c.png?width=60)