Core i5-12600KFのOC備忘録

はじめに

intel CPU の OC(オーバークロック)をすると保証が切れます

CPUの劣化が早まります

最悪、CPUが壊れます

全ては自己責任で行ってください

大雑把な方針

とにかく冷やす

CPUコアの周波数を上げる

CPUコアの電圧を上げる

1. とにかく冷やす

まずはCPUです。

拙者は空冷CPUクーラーを使ってますが、水漏れリスクを承知のうえであれば、大型の簡易水冷CPUクーラーのほうが冷えると思います。

ただ、高回転・大風量・高静圧ファンに変えたツインタワー型空冷CPUクーラーであれば、安い簡易水冷より冷えると思います。

拙者が使ってるのは、↓コレのファンを交換したものです。

意外と忘れがちなのが、ケースです。

YouTubeでは「まな板」と呼ばれるオープンフレームの検証台が使われる事が多いですが、普段使いのPCだとケースに入ってます。

ケースに入れたまま限界までOCすると、熱がこもって10℃くらい高くなってしまいます。

一発の記録だけを追及したい場合、前面・側面ガラスは外しましょう。

あとは、VRM(CPUの周りに付いてる電源関連)です。

これに関しては、ケース側面を外して、サーキュレーター(扇風機でも可)で強引に風を当てるのが一番手っ取り早いです。 これだけでも確実に温度を抑えられます。

そして、最も大事な事…室温です。

室温が30℃オーバーとかだと、明確にOC許容範囲が狭まります。

チャレンジの際にはクーラーで室温をガンガン冷やしましょう。

(できれば20℃以下。風邪を引かないように注意しましょう)

2. CPUコアの周波数を上げる

BIOSもしくは「Intel Extreme Tuning Utility (XTU)」を使い、「倍率(Ratio)」を上げていきます。

数字「1」が「100MHz(=0.1GHz)」なので、例えば12600KFのデフォルト上限値である「4.9GHz」だと「49」という設定になります。

この値を上げる事でCPUの処理速度が上がります。 これがOCの基本です。

なお、intelCPUの場合、スペック以上の周波数を出すには(基本的に)以下の制約があります。

マザーボードが「Z」で始まる型番(チップセットがZ系)

CPU型番末尾に「K」が付いているもの(K, KF, KS)

「X」という型番もあるそうです(最近のには無いのかも)

Core 13,14世代は色々あったので、OCには推奨しません。

(意味わからなければ、「intel raptor lake 問題」でググってください)

拙者が使っている「i5-12600KF」というのは、リーズナブルで扱いやすく、前述の問題も無いと思われるので、OC初心者向き(※拙者含む)ではないかと思います。

購入当時は3万弱でしたが、2024年秋時点で、次世代CPU発売に伴う投げ売りと円高振れで、もう少しお安くなっているようです。 意外と狙い目かと思います。

仮にOCしなくても、普段使いの性能としては十分過ぎるので良いCPUです。(12400あたりでも良い気もしますが…今回はOCの記事なので12600Kで)

3. CPUコアの電圧を上げる

「電圧(Voltage)」を上げます。

電圧を上げることによるメリットとデメリットを(拙者が把握している範囲で)記載します。

メリット

高周波数で動かした際の動作が安定する

デメリット

発熱が増える

発熱が限界を超えると「サーマルスロットリング」が発動する

(安全装置。熱が下がるまで強制的に周波数を下げる)

CPUの劣化が早まる

気になる方は「エレクトロマイグレーション」でググってください

上記のメリット・デメリットを頭に入れつつ、周波数も含めてバランスの良い設定を探していくのがOCの醍醐味だと思います。

BIOS側の設定

※ASRock Z790 PG Lightning/D4 の場合(Advanced Mode)

※他にも変更項目があるかもしれませんが、憶えている箇所のみ列挙

※特記の無い場合、2024/10/14時点の設定です

OCツール

CPU Cooler Type

360mm-420mmラジエーターモデル

実際に使ってる冷却システムに依らず、限界を引き出すために設定

CPU設定

P-Core レシオ

すべてのコア→49

E-Core レシオ

すべてのコア→42

これらは実際のOCには無関係?と思われるが、通常使用時の安定設定

我が家の場合、E-Coreは42が上限(43以上は起動しない)

Boot Performance Mode

Max Non-Turbo Performance

Turbo Performance という項目もあって、そっちのほうが速そうなんですが…Turboにするとサーマルスロットリングが頻発するので、Max Non-Turboのほうが扱いやすいです

Ring Core Ratio Offset

有効

コア毎の周波数を変えられる設定?

FLL Overclocking Mode

有効

ModeSelectに「1」(半角数字を入れる)

Ratio(コア周波数倍率)のみのOCモードにする

Undervolt Protection

無効

電圧に負値を設定できるモードにする

OCの逆で、電圧を下げてワッパを良くしたい場合に使います

あるいは、特定のコアだけ高温回避目的で電圧を下げるとか

Intel Thermal Velocity Boot Ratio Clipping

無効

温度上昇で周波数を下げる機能を無効化?

CPU Tj Max

109

サーマルスロットリングの閾値を変える

ここを上げることで、Cinebench中の周波数低下を抑制

CPUが壊れる可能性があるので、個人的には変えないことを推奨

(デフォルトは100℃)

CPU Power Limit

Lock

ここが恐らくCPU安全装置の最終防衛ライン

Unlockすれば性能上昇が期待できる反面、CPU故障の可能性も高まるので、個人的にはLock推奨

電圧設定

電圧モード

OCモード

CPUロードラインキャリブレーション(LLC)

レベル5→レベル4(2024/10/29更新)説明を読むと、値が小さいほうがOCに適している的な事が書いてありますが、温度上昇等がピーキーになって初心者には扱いづらいので、まずはLv5にして調整したほうがやりやすいと思います

LLCを下げた場合の挙動は以下のとおり(2024/10/29追記)

負荷が高い場合に電圧を盛る

これにより、高負荷時の動作が安定する

温度が上がるため、サーマルスロットリングが起きやすい

LLCをいじった場合、高温のコアは個別に電圧を下げる必要があるかも

高負荷(高クロックマルチコア)の安定動作とサーマルスロットリングのトレードオフで、適切な値を探す

アドバンスド

CPU設定

CPU Cステートサポート

無効

省電力関連の設定らしい

OC時には邪魔になるのでOFFOC以外の通常使用ではむしろON推奨(電力消費を抑えられる)

Intel AVX/AVX2

有効

Intel バーチャライゼーションテクノロジー

無効

有効にすると何等かのリソースを喰う?

VR関連?を使う場合は有効にする必要あり?

Intel XTUの設定

※特記の無い場合、2024/10/14時点の設定です

持っていない場合、ここからダウンロード、インストールしましょう。

スタートメニューの「Intel(R) Extreme Tuning Utility」から起動します。

OC設定をBIOSでいじると、設定失敗時の状況によってはCMOSクリアが必須になりますが、XTUだとPC再起動で設定リセットが掛かるので、よりカジュアルに色々な設定が試せるのが魅力です。

基本的な使い方

Advanced Tuning で詳細パラメータをいじれます

最初にクリックした際、「補償は切れるし、寿命も縮むけどそれでいいのかい?」的なダイアログが出るので、納得したうえで「I agree」を押すと、編集画面が出てきます

パラメータをいじった後、左下の黄ボタン「Apply」で設定反映します

右下「Save」を押下すると、名前を付けてパラメータを保存できます

後述「Profiles」に記録されます

試行中の設定を都度記録しておくことで、OC失敗→再起動時のパラメータ再設定の手間が省けます。 是非使いましょう。

Speed Optimizerで、簡易自動OCができるようです。

性能向上は安全範囲内なのでさほど高くは無い印象

Benchmarking で、簡易ベンチマークが取れます

出る値にブレが大きいので、あまり信用できないかも…

どちらかというと、ベンチ中の周波数・温度変化・サーマルスロットリング有無を見て、パラメータ設定の参考にする用途が多いかも

Profiles

名前を付けて保存したXTUパラメータ一覧が表示されます

上記パラメータを呼び出して再設定(上書き)できます

パラメータ呼び出し方法は以下のとおりです。

1. 呼び出すパラメータ行を選択

2. 左上「Show Values」を押下

これをやらないと、下記「Apply」が押せない

3. 左下黄ボタン「Apply」押下

これで Advanced Tuning に保存した情報が反映される

縦長ディスプレイでウインドウサイズが崩れ、右側項目が隠れた場合

タイトルバー部分をダブルクリック2回でウインドウ最大化に戻ります

明らかにバグなので直して欲しい…

OC設定の主要項目

AVX2 Ratio Offset

最大(拙者の環境だと「31.0x」)に設定

説明には「negative offset」とあるので、値が大きいほど下がります

この値を大きくすることで、CPU発熱を大幅に抑制できます

但し、これだけではCinebenchのスコアが下がります

これを安定化させるために、CPUの電圧を上げます

Core Voltage Offset

0.060V

CPU全体の電圧を底上げします

これが適正値かは不明(もう少し詰める余地がありそう)

低すぎるとCinebenchが完走しません(不安定)

高すぎるとサーマルスロットリングが発動します

Pコア毎に電圧を変えると「Multiple」になります(後述)

Turbo Boost Short Power Max Enable

Disable

常に最大設定で動かすため

Turbo Boost Power Max

270.000W

仮の値。実際はここまで上がる事は無いと思います

恐らく、BIOSの電圧調整に絡む場所な気がするので、低すぎるとリミッタが掛かると思います。(が、大きすぎてもマズい予感…)

Turbo Boost Power Time Window

128.00seconds

最大値

ShortPowerMaxを無効化してるのであまり関係ない気もしますが一応。

Performance Active-Core Tuning

1-2 Cores(2024/10/29更新)

58x

3-4 Cores

55x

5Cores

54x

6Cores

53x

コア同時使用数毎の最大周波数

Cinebench Multi では全コアぶん廻すので、ほぼ53xで動作

コア個別で53x未満が設定されている場合、そのコアは53x未満の設定最大倍率で廻る

サーマルスロットリング発生時は、一時的にこれらの設定値未満の周波数で廻る

Efficient Active-Core Tuning

すべて42x

我が家の石では、これ以上で廻すのは不可能だった

Performance Per-Core Tuning(2024/10/29更新)

※以下はCPUの個体差があります。拙者の石の場合の値です。

P-Core 3,5

52x

Voltage Offset

P3: 0.015V

一番発熱が高いコアなので、電圧を下げる

P5: 0.050V

P3ほど発熱しないものの、発熱高めなので電圧低めに

発熱の高いコアは、発熱を抑えるために周波数を少し下げる

LLCを下げれば、発熱見合いで53xまで上げられる可能性

現時点では、52xが限界…各パラメータを詰める余地は有り

P-Core 0,2

53x

Voltage Offset

P0: 0.065V

P0は電圧を上げないと53xでCinebenchが廻らない

P2: 0.050V

P2は発熱防止の目的で少し下げた

P-Core 1,4

58x

Voltage Offset: 0.065V(電圧高め)

我が家の石の場合、P-Core 1,4 が優秀?で、最大でブン廻しても温度が5-10℃低いので、高めの周波数にしてます。

最大スコア記録時の設定値「53x」にしていますが、Performance Active-Core Tuning の 6Cores 値より大きい値を一部のコアに設定すると、Cinebenchのマルチスコアが微増することがあります。

Cinebenchマルチとはいえ、同時に全コアを動かすわけではなさそうなので、描画開始時に速いコアが一瞬スコアを上げる事がある模様(=恐らく無意味ではない)

但し、他コアとのバランスで、逆にスコアが下がる場合もあるので一長一短…

Efficient Per-Core Tuning

すべて42x

拙者の環境での限界値と思われる

Processor Cache Ratio

49x

50xで少し性能が上がるが不安定、51x以上は途中で落ちる感じ…

ベンチマーク前の準備

常駐ソフトを可能な限り落とす

Cinebench中に常駐ソフトの割り込みが掛かると、スコアが落ちる or 挙動不安定になるため

左下タスクトレイから右クリックして「終了」「Exit」等を選択

バックグラウンドサービスで、止められそうなものは止める

Ctrl+Shift+Esc でタスクマネージャーが起動します

タスクトレイ非表示アプリがあれば、右クリック→終了

「サービス」を選択し、「状態=実行中」で、明らかに不要なものは終了する

Intel XTUを終了させる

XTU右上の「×」だけだと、タスクトレイに残ってます

水色アイコンを右クリック→Exitで完全終了させます

XTU のテレメトリとCinebenchがバッティングして、スコア低下やフリーズの原因となる模様

XTUを終了させても、設定したパラメータは残っています

Windows Update に注意

毎月上旬(10日前後)は、裏でWindows Updateパッチのダウンロードが強制的に走っている場合があります。

この時期にOCする場合、明らかにスコアが低ければ、先にWindowsの「設定」からWindows Updateのチェックを行い、ダウンロード→インストールまで終わらせておきましょう。

USBデバイス・ケーブル等は極力抜く(2024/10/29追加)

余計なデバイスドライバを動かさない

余計な消費電力を極力抑える

Cinebench R23(ベンチマークソフト)

CPU性能指標となる代表的なベンチマークです。

Microsoft Store にて無料で入手できるので、無ければ入れておきましょう。

デフォルトは10分モードです。

(10分過ぎるまでCPU描画ルーチンを廻し続ける)

これ以外に、1周だけ廻すモードもあります。

拙者は基本的に10分モードを使って計測しています。

(1周廻っても、10分廻すと途中でフリーズするとかスコアが落ちるとかあるので)

CPU (Multi Core)、もしくは CPU (Single Core) 横の「Start」押下で計測開始します。 MultiはCPUの全コアに負荷を掛けるモード、Singleは少数のコアにだけ負荷を掛けるモードです。(※Singleといいつつ、中で処理分散されるようで、実際には2-3コアくらい同時に動いてる印象)

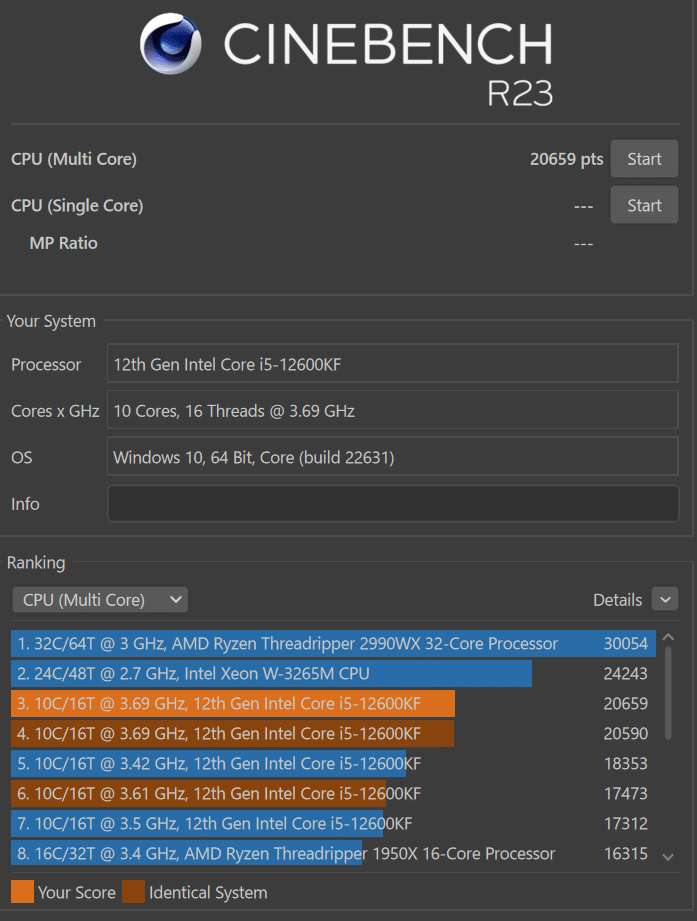

実際に、Multiで出た記録を以下に貼っておきます。

すっぴんだと17312なので、3000以上スコアが上がってますね。(約1.2倍)

OC や ら な い か

というわけで、ハイエンドCPUのOCとか、液体窒素レベルで冷やすOCは情報が出てくるものの、意外とこういうミドルCPUのOC情報って出てこないので、備忘録として纏めてみました。(どちらかというと、自分で見返す用ですが)

最初に書いたとおり、「保証が切れる」「CPUの寿命が縮む(最悪壊れる)」ことから、誰にでも勧められるものではありませんが、折角の高性能CPUを持て余しているのであれば、こういうのに挑戦してみるのも面白いとは思います。

その際の情報の一助となれば幸いです。