多摩川の生き物とヒト その266 水系 博物館めぐり その3 福生で ‘24/11/21

今日は福生市で行われている出張展としての「八高線開業展」と郷土資料室での「青梅線開業展」を見に行く。

まず、福生市役所1階の情報コーナで行われている八高線開業90周年 展を見学。

八高線開業展では最初に開業80周年を記念して蒸気機関車が走った時のパネルがあり、八高線電化前の様子や拝島駅の構内配線の変化などが紹介されていた。

何でもない写真でも長い年月が経つと貴重になってくる。良く、おばさん(多摩川の自然を守る会初代代表)が多摩川のなんでもない写真をよく撮っていた。オギ原が光り輝くなどの芸術的ではなく、ごく普通の写真だった。しかし、河川の変化がよく分かると、これも2代目の代表のOSさんがよく言っていた事である。

次は無人駅となった東福生駅がまだ駅員が居た頃の何気ない写真が展示してあった。まさしく普通の写真だった。駅構内もなぜ端に切り込みがるのか、わかった。構内踏切の跡だった。切符も有人時代のもあった。

興味深い展示を見た後、少し離れている郷土資料室へ。

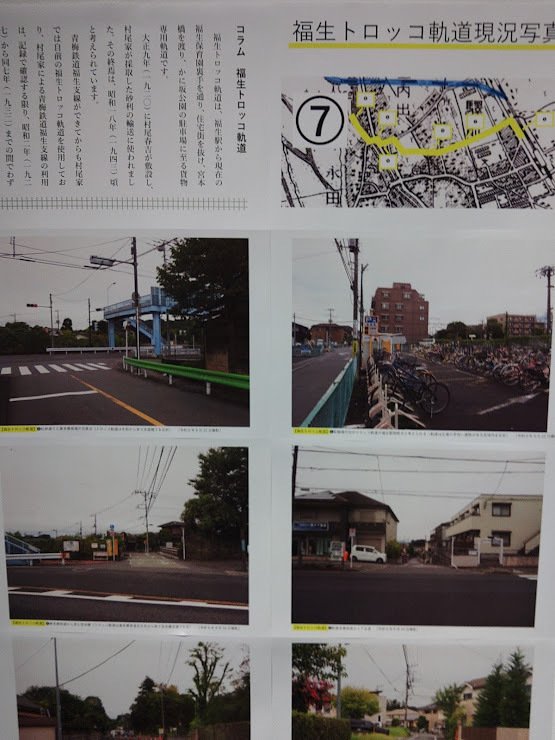

支線のパネルがあり、福生駅や拝島駅から多くの支線が伸びていた様子が分かる。なぜ、多くの支線があったのかは多摩川の砂利を得るためだった。採集した砂利は明治神宮の建造や玉石、さらにコンクリートの構造物として使われていた。この裏付けが明治神宮などの資料などから伺える。

支線の跡を現在の姿と照らし合わせて見せている。すると、何でもない空間やカーブの具合、そして道路幅などから廃線だとわかってくる。

少し、不明なのは福生の砂利採掘主になっていた村尾家はどうなっているのかという事。

観光だけでは無く、青梅鉄道、今日の青梅線は砂利を運ぶ大切な貨物線の一面を持っていた事を知る展示だった。

八高線開業展と青梅線開業展はすでに終了しています。