木育(もくいく) 1

この言葉をご存知でしょうか?

食育という言葉はだいぶあちこちで使われて普及しているようです。木育はどうでしょう?

木は生き物で種から地中の養分を根から吸い上げ、葉によって陽を受け成長していきます。こうした木の成長について理解することもそうですが樹種によって様々な特徴があることやその特徴を活かして人との暮らしに活用する方法などを学ぶことなどを木育と言われています。

古くから木は人との親和性が高く様々な活用がされてきました。なぜ木だったのでしょうか?人が暮らすところには水が必ず必要で川の側、湧き水のあるところに暮らすことが必要でそこには必ずと言っていいほど樹木が生息していたのでしょう。また、成長することでその木の育った環境が更新されること。そして枯枝などは燃料として活用できたことも暮らしに役立つ素材となったのでしょう。

強度があり、軽く加工が容易であったことで雨や風、野生の動物などから身を守るために建築の材料として使われるようになった。さらに素材の柔らかさ、熱を伝えにくい特性から道具として活用されました。使い方によって加工に不向きな樹種もありますが、それぞれ特徴を活かして活用されてきました。

木を活用されたものを探して見ると

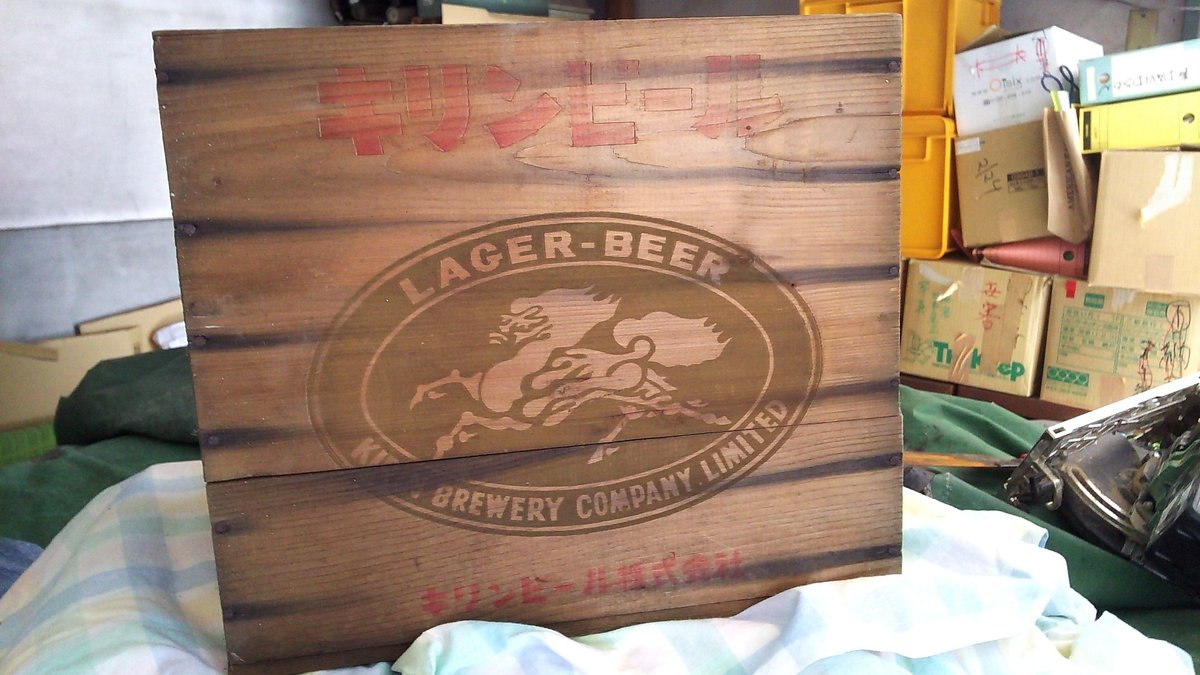

住宅、家具、船、食器、箸、まな板、下駄、楽器、モノサシ、鉛筆、農機具の柄、臼、杵、樽、杖、札、桶、筏、洗濯板、衣紋掛、お櫃、しゃもじ、箱、はしご、脚立、仏像野球のバットなど昔懐かしいものも含めてもたくさんありますね。

先人たちは暮らしの中で樹種を使い分けることをしていました。

建築物には強度があり通直な成長をするけやき、ヒノキや杉を

船材には軽く加工が容易な杉

家具には軽く炭化したときに膨張して中のものを燃焼させないように桐

まな板には水に強い柳やイチョウ

下駄は軽い桐

楽器にはナラ、ブナ

モノサシには通直で狂いの少ない竹

樽、桶には杉

衣紋掛けには防虫効果を持つクスノキ

臼にはしっかりと強度のある打撃に強いけやき

農機具の柄には樫

樽には杉、ナラ

仏像には最初 槙が使われていましたが、ヒノキ

バットにはタモ

それぞれ特徴を活かして活用されていました。

さらに木の根に近い方(元)、高い位置にあった部位(末)によって

製材したときの木目によって板目、柾目によって

板状にしたときに木表、木裏によって

使い方を決めていました。

また丸太の状態から製材して建築材料、家具材料として取った材料の残りの部分を割り箸や製紙材料に、切った時に排出されるオガクズも清掃資材、畑や園芸の土質改良材に使われていました。

余すとこなく使われている伐採後の樹木はやはり人との親和性が高いと言えると思います。

樹種、根を張っていた時の部位によって使い分けをしてきたのはどんな効果があるのかを知ることは木材を有効に活用することに繋がります。

また、そこまで深くなくても、手にとってみること、杢目を鑑賞すること、工作してみることによって木の良さを体験できると思います。

最近ではお家の中に無垢の木が本当に少なくなりました。フローリングでさえも合板フィルム貼りとなり木を見ること、触ることが少なくなった今こそ本物の木の肌触りや杢目にふれあってほしいものです。

木の素性を知り活用していくことは人が暮らすなかで身近で自然環境をクリーンに更新していくはじめの一歩ではないでしょうか?