[03] Roland S-1 ウィンドシンセ日記その3 ・パッチシートと基本音色6種

ウィンドシンセサイザー用の音源として2024年6月25日にRoland S-1を買いました。使っていく過程を日記感覚でメモします。日記なので、しばらくあとに訂正が入ったりするかもしれませんがその場合はすみません。

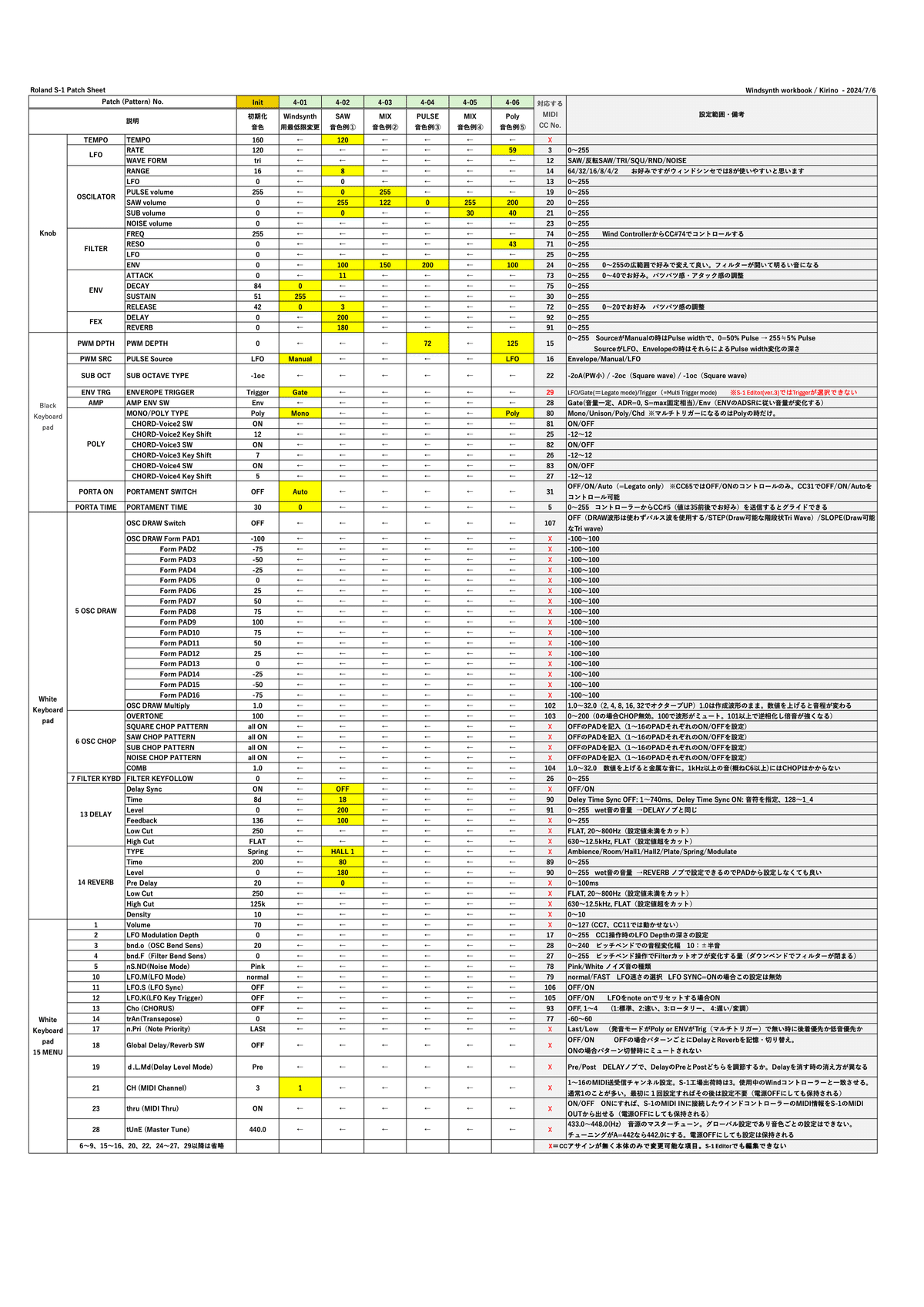

第三回目はウィンドシンセ的な観点で作成したS-1のパッチシートです。S-1の初期化音色からどうやってウィンドシンセ用音色にしていくかと、それを通じてのパラメータのお勉強を長文で書いてみます。結論としてはちょっといじるだけでいろんなウィンドシンセ音色ができますよ、、、ということでございます。

S-1 パッチシート(音色づくり用限定)

パッチの記憶が出来ない時代のシンセサイザーは説明書にパッチシートとかパラメーターシートが付属していて、手書きでパラメーターを記録するようになっていました(S-1の源流のSH-101もそうでしょうか)が、本体メモリできるようになってからはめっきり姿を消しましたね。とはいえそのシンセに対する理解と音作りをしていくにはパッチシートがあると便利なので作ってみました。ただし用途は「ウィンドシンセ用の音色をつくる」ことに限定し、シーケンサー関連やD-MOTION関係のパラメーターは省略しています。

スタート地点として、S-1の音色パッチ(S-1ではパターンと呼ぶ)を初期化したときのパラメータを記録します。

音色の初期化

S-1は次の操作で選択していたパッチが初期化されます(マニュアルP60)。「init」という表示が判読しにくいのですがCOPYの一個右隣です。またこの初期化音色はS-1購入時点でのプリセットパターンバンク2〜4(2-01〜16など)の全てがこの初期化音色になっているようですのでそれを選択するだけでも可です。

例えばバンク4-01の音色を選択して、初期化したら一旦保存します。(Shift+WRITE → Ptn → ENTER)

で、この初期化音色(Init音色)の音色に関するパラメーターをちまちまと記録していきました。前述の通りシーケンサー、ライザー、アルペジエーター、システム関連のパラメーターは省略しています。

この初期化音色はウィンドシンセ用の設定にはなっていないので、これに最低限の手を加えてウィンドシンセ用にするためのパラメーターを次のパッチシートの「4-01」に書いています。

もう少し手を加えて汎用的なノコギリ波(SAW波)のウィンドシンセ音色にしたものが「4-02」、波形を混ぜるバランスを変えたバリエーションが「4-03〜05」、ポリ発音音色にした例が「4-06」です。

S-1 Windsynth Patch Sheet(ver.2024/07/06)

または、PDFでどうぞ(内容は同じです)

表中「←」は「左と同じ数値」という意味で設定値ゼロ、という意味ではありませんのでご注意ください。

KnobというグループのパラメータはS-1のツマミで直接いじれるパラメーターです。あとはShift+黒鍵、Shift+白鍵、Shift+15番の白鍵から、いじっていきます。以下、4-01〜06のそれぞれについて解説していきます。順を追って読んでいくと、ウィンドシンセ音色のつくりかたの基本(どんなハードシンセ・ソフトシンセでも共通)がわかる、かもしれません。

4-01 Windsynth用最低限変更の音色

4-01は初期化音色からウィンドシンセに適する音色にするために最低限変更しないといけない項目だけ変更したものです。変更が必要なのは黄色のセル8個(+ 購入最初のMIDIチャンネル設定)だけです。シーケンサー部分を除いても100種近くあるS-1の音色設定項目のうち8個と思えば案外少ないですね。それでも最初は慣れないと思いますが、マニュアルも参照しながらがんばって設定してくださいませ。やっていくと操作も慣れる、はずです、たぶん、きっと。

1.ENV(エンベローブ)のATTACK、DECAY、SUSTAIN、RELEASE(ADSR)をウィンドシンセ向けに変えます。ここは他のシンセでも共通で、

A,D,S,R = ゼロ,ゼロ,最大, ゼロ(S-1の場合は0, 0, 255, 0)

にします。この設定の仕方は、ウィンドシンセでは最も一般的でスタートはここから始めます。そういうものだと思ってください。

ADSRそれぞれのノブを回せばOKです。4桁の文字表示欄に値が表示されるのでそれを見ながら設定値にあわせてください。

【注釈】

鍵盤型シンセの音作りに慣れている方ほど、この設定値に違和感を感じるかもしれませんが、ウィンドシンセでは「ADSRは息の強さで演奏者がリアルタイムでコントロールする」のがコンセプトなので、基本は「ゼロ,ゼロ,最大,ゼロ」になります。Rが無いシンセの場合は「ゼロ,ゼロ, 最大」です。

これを基本にして、アタック感をより自然にしたり、特別な効果を狙う時にADSRの値を調整していきます。

2.PWM SRCを「LFO」から「Manual」に変更します。正確にはここは変更しなくてもとりあえずは問題ないのですが、後々基本的な音作りをするときのために、この段階で変更しておきます。ここは、Pulse波形の幅(Pulse Width、以下PW)を変えるソースをLFOにするか、マニュアルか、エンベローブ(ENV)にするか、の項目です。Manualにしておくと「PWM DEPTH」の値に従ってPWを変える(音色を変える)ことができます。

3.ENV TRGを「Gate」に変更します。「Gate」はウィンドシンセに息を入れたら(MIDI Note Onが来たら)ENVで設定したADSRを始めるが、レガートで演奏して音を変えたときは始めない、というモードです。初期設定のTriggerは、レガートで音を変えたときにもENVのADSRを始めます。「Gate」のほうがレガートの時に音が滑らかになります。LFOはLFO設定の周期で自動でENVを始めるもので主にシーケンサー用途ですね。

「Trigeer」は他のシンセでは、「Multi」という名前のこともありますし「Gate」は他のシンセでは「Legato」という名前のこともありますが、ウィンドシンセの基本としては通常レガートになる挙動を選ぶ(S-1では「Gate」)のが一般的です。とはいえ、ウィンドシンセ音色で有名ないわゆる「Judd音色」は「Trigger」モードで作る音色なので、Triggerを絶対に使わないというわけではありません。

4.PolyのMONO/POLY TYPEを「Poly」から「Mono」に変更します。Polyのままだとレガートで演奏したときでも、音のつながりに切れ目が入ります。吹奏楽器的にはレガートのほうが自然なので通常ウィンドシンセでは「Mono」を選びます。和音で演奏したい場合は「切れ目」には多少目をつぶって「Poly」を選びますが、ウィンドシンセで和音演奏をすることは少ないのでまずは「Mono」で問題ないです。

5.PORTAMENT SWITCHをOFFからAutoに変更し、PORTAMENT TIMEを0に変更します。 「グライド奏法」に関連するところです。グライドを全く使用しない人はここの2つの設定は変更しなくても問題ないです。

「Auto」はタンギングしたらポルタメントしない、「ON」はタンギングしたときでもポルタメントする、という挙動です。通常ウィンドシンセ奏法は前者なので「Auto」に設定します。PORTAMENT TIMEはMIDIのCC#5にアサインされていますので、ウィンドコントローラーのグライドセンサーからCC#5を出力するようにコントローラーを設定すれば、これでグライドが可能になります。グライドの速さはコントローラー側で送信するCC#5の値を設定します。例えば OFFまたは最小値:0、 ONまたは最大値35、等。

変更点は以上ですが、変更しなかったけれど問題ない、という項目について重要なところだけ解説しますと、

6.初期化音色のOSCILATORは、PULSE波だけが最大値(255)になっています。とりあえずこれはそのままで問題なし。

【補足】

S-1のオシレーターの構成について。急ぐ人は飛ばしても大丈夫です 。

S-1はアナログシンセ的には VCOひとつ→VCFひとつ→VCAひとつ→エフェクトの構成ですが、VCFに出力される最終的な波形は、ノイズを含む4種の波形を音量を変えながら組み合わせてつくります。

① PULSE波 (パルス幅可変、CHOP可能)または三角波(OSC DRAWモードに入るとPULSEのかわりに波形加工可能な三角波になる)

②SAW波 CHOP可能

③SUBオシレーター(①よりオクターブ低いPULSE波を出す)CHOP可能 ④NOISEオシレーター CHOP可能

の4つです。この4つの音量バランスを変えて大元の音色をつくります。 この大元の音色を、VCFで音の明るさ等、VCAで音量を加工し、エフェクターを通して最終的な音色になります。

さらに①〜④はCHOPという、波形の加工が可能で例えば音色に金属的な感じを与えたりもできます。 S-1の構成についてはこちらの2つなどが詳しいです。https://www.shimamura.co.jp/shop/nagoya/article/product/20230511/19994

https://brian-candler.medium.com/roland-s-1-tweak-synthesizer-816e0c2b9660

https://brian-candler.medium.com/roland-s-1-tweak-synthesizer-816e0c2b9660

7.FILTERのFREQは変更の必要なし。設定値としては255にしていますが、このFREQはMIDI CC#74にアサインされているので、ブレスセンサーからCC#74を送信する設定にし、息でFREQをコントロールして演奏します。ですのでここの設定は不必要なのですが、コントローラーを吹いた後は「ブレスがゼロになる=FREQがゼロになる」という状態になっていますのでそのままパッチを保存するとFREQ=0で保存されるため、音色の確認等のためにS-1の鍵盤を弾いても音が出ないということが起こりますので注意してください。

「4-01 Windsynth用最低限変更音色」のカスタマイズ

カスタマイズです。まずREVERBツマミ、DELAYツマミを少し上げてみましょう。普通のSQUARE波(50% PULSE波)のウィンドシンセ音色ができた!と思います。

【好みの吹奏感にあわせる・音色の明るさ】

強く息を入れる人、弱めの人、タンギングが強めの人、弱めの人、演奏者の習熟度や個人差がありますのでそれを自分の好みに調整してください。

・息を入れた時にもう少しフィルターを開いて音を明るくパリッとしたい場合は、FILETR ENV(オレンジ色マークのENVツマミ)を上げてください。好みで0〜最大値(255)のどこでも大丈夫です。ただし255まで上げると息によるフィルター変化(音色の変化)が無くなってしまうのでホドホドに。

しっとりとしたバラードでは0〜100程度、明るい派手な曲では100〜200程度、というのもアリかもしれません。

【好みの吹奏感にあわせる・アタック感/パツパツ除去】

ウィンドコントローラーではタンギングをしていると音の出だし・終わりに「パッツン」という悪く言うとノイズ的な音が入ることがあります。ハードでもソフトでもこれが出やすい音源と出にくい音源があってそもそもはそのシンセの設計思想によるもののようですが、S-1は比較的音の立ち上がりが速い設計のようで、それはとても良い点なのですが、反面パツパツは出やすい音源のように感じまして、多少のパツパツは個性として許容すべき音源かなとは思います。とはいえあまりパツパツが多いと特にバラードの時とかは耳障りになってしまうので、これを減らすためには、S-1に限らずどの音源もですが、まずはPolyモードではなくmonoモード、monoモードの中でもlegatoモードにする(マルチトリガーにしない)という一般的なお約束があります。S-1では前述3.と4.の通り、「mono」発音にして「Gate」にする、という設定です。そのうえで、これもどのシンセでも同じですが、ENVのADSRノブの、AとRを少し上げます。S-1の場合ではAは0〜40程度、Rは0〜20程度の中で、自分の好みのところにあわせる感じかと思います。シンセによってはVCA(音量)のADSRの他に、フィルターにも別途ADSRがかけられるものがあるのでフィルターのADSRも微調整することがあります。S-1では、ADSRは一つしか無いのですが、AMPのENVモードを「Gate」にするとAMP(VCA)のADSRは0,0,最大,0に固定したのと同じ状態になるので、ADSRをフィルターのみに適用させることができるので、FILTERセクションのENVツマミによるADSRの影響度合いの調整とあわせて、吹奏感やアタック感を調節することもできます(まあ、あまりそこまでこだわらなくても大丈夫とは思いますが)。コントローラーの種類やブレス感度等の設定にも大きく影響をうけます。コントローラーのブレス設定を「きつく」すると、パツパツが出にくくなることが多いですが、「軽め」にして、そーっと吹くほうが良い場合もあるなど、個人差が大きいので、コントローラー側の設定も含め、適度なところを見つけてください。

【音色・エフェクターを変える】

ここまで来れば皆さんご自分用の基本音色はほぼ完成といえましょう。一旦音色を保存しましょう。そのあとはPULSEツマミ、SAWツマミ、SUBツマミ、FILTER ENVツマミ、この4つをいろいろ動かして、自分好みのオリジナル音色をつくりましょう♪

エフェクターの設定も重要です。S-1内蔵のエフェクターは、コーラス、ディレイ、リバーブの3種。コーラスは4種類ありますがパラメータがいじれないON/OFFのみなので、かけてみてうまく行けばラッキー的な使いかたになると思います。ディレイとリバーブはいろいろ変えられるので試してみましょう。

音色例5つ(4-02〜06)

4-01をベースにちょっとだけ変更して、なるべく汎用的な音色をつくってみました。実際に吹いてみるとこんな音です↓

それぞれの音色について解説していきます。

4-02 SAW音色例①

4-01をベースに波形をSAWにしてADSRとFILTER ENVを微調整し、ショートディレイとホールリバーブをかけたものです。日本では一番よく聴く類のウィンドシンセ音色とも言えましょう。エフェクトを各自カスタマイズしていただければ、これだけでも充分では?とも思います。

1985年の「THE SQUARE LIVE」のOMENS OF LOVEの音色を意識しています。

この音をそのまんま再現というわけにはもちろんいきませんが、汎用的にいろいろな曲に使える音色ではあるかなと思います。動画では途中「Filter ENV」ツマミを上げたり、下げたりしています。ENVのサスティーンを最大に設定しているので、このツマミを上げると実質的にはフィルターがある程度開いたところから音が出ることになります。つまりフィルターが開いた感じの明るいキラキラした音になります。Filter ENVを最大まで上げてしまうと息でフィルターのコントロールはできず、CC#11を出していればそれで音量のみ変わる、という状態になります。

Filter ENVを下げる(例えば0にする)と、ブレス感度設定にもよりますが、フィルターが開ききっていない、柔らかい音色の部分中心に演奏できます。トム・スコットのリリコンでのバラード演奏みたいなイメージですね。同じSAW音色でも「Filter ENVツマミ」だけでかなり感じを変えられます。

4-03 MIX音色例②

4-02から、50% PULSE波をベースしてSAW波を半分の音量で重ねたものです。同じく「THE SQUARE LIVE」の「JSB」の音色を意識しています。そのまんま再現、というわけにはもちろんいきませんが。

SAW波を混ぜる量で音色の感じは変わるので好みのポイントを見つけてカスタマイズしてください。

4-04 PULSE音色例③

再度PULSE波だけにして、PULSE波のPWを少し変えたものです。FILTER ENVをうまく調整して自分の奏法的に気持ち良いところをみつけてください。同じく「THE SQUARE LIVE」の「君はハリケーン」の音色を意識しています。そのまんま、というわけにはもちろんいきませんが。

S-1のPULSE波ですが、パルス幅を変えられます。好みの幅に固定するにはPWM SRC(PULSE Source)を「Manual」にしたうえで、PWM DPTH(PWM DEPTH)の値を変えます。この値が0のとき、「50% Pulse波」で、値を大きくすると幅が変わります。最大にしても音は鳴るので、推測ですが最大値の255の設定でパルス幅が5%程度かな、と思います(5→50→95%の変化ではなく、50→5%の変化)。自分の好みのパルス幅の設定をいろいろ試してみてください。

なお、PWM DEPTHは、「Shiftキーを押しながらパルス波ツマミを操作」でも変えることができます。

また、ブレスセンサーから複数のMIDI CC信号が出せるコントローラーの場合は、パルス幅をブレスでコントロールしてみるのもおもしろいと思います。PULTH幅(PULSE DEPTH)のCCはCC#15です。その時、最大値と最小値が設定できるコントローラーだと、より細かい設定が出来て良いですね

4-05 MIX音色例④

4-04のPWを変えたPULSE波に、SAWも足して、SUBオシレーターも少し加えたものです。同じく「THE SQUARE LIVE」の「PRIME」の音色を意識しています。そのまんま、というわけにはもちろんいきませんが。

こんな感じで、4-01と4-02〜05の違いは、重ねている波形のバランスと、パルス幅と、FILTER ENVの量と、エフェクターだけなのですが、かなりいろんなバリエーションができるかと思いますので、どんどんツマミをいじってオリジナルの音色をつくってみてください。

4-06 Poly音色例⑤

マイケル・ブレッカーとまではいかないのですがコンテンポラリー・ジャズに合いそうな雰囲気狙いでつくったオリジナル音色です。

SUBオシレーター混じりで厚みを出して、レゾナンスを少しかけてブレスでちょっとだけミョンミョンするようにしています。

PULSE波のPWはここではLFOでかけています。PWM SOURCEを「LFO」にすると、LFOで設定した速さでパルス幅が変わり、うねりや滲み感が出てきます。LFO RATEツマミを動かすとグロウルのようにもなりますので、スイッチ的に任意のCCを送信できるコントローラーであればここぞというときにLFO RATEのCC(CC#3)を送信してみて効果を狙うというのもアリかもしれません。

またこの音色ではPoly発音にしていて、NuRADやMWiCのPoly機能が使えます。Poly発音でも音のつながりがなるべく不自然にならないようにADSRを調節しています。動画の後半でMWiCのDynamic Poly機能(その場で和音をつくりそのインターバル並行移動で演奏できる)を使ってPoly演奏しつつ、グライド(CC#5送信)もしています。S-1のPoly挙動時のグライドのかかり方の特徴なのか、面白い効果が得られてますね。

その他できそうな設定と、できない設定

というわけで、簡単な手法だけでいくつか音を作ってみました。あとS-1が持っている機能でウィンドシンセでよく使う感じの音色で活用していないのはNOISEの活用、OSC CHOPとDRAWの利用、PolyモードのUnisonとChdの活用、くらいかなあ。それらについては後日別途。

他のアナログ系シンセで備えている場合が多い機能でS-1には無い機能としては

・ピッチEG

・デチューン

・ハードシンク、クロスモジュレーション

あたりでしょうか。「1VCO構成」なので仕方ないのですが、どれもウィンドシンセ的にはJudd音色、ブレッカー風音色が欲しい場合は必要なのでそれができないのはちょっと残念ではあります。何か裏技ありませんかね。。。

ハードシンクはCHOPの利用でどこまでそれっぽくなるかまだやれていないのでやってみようと思っています。

あるいはデジタルシンセだからファームウェアのUPとかでなんとかならないかな・・とかも思いつつ。

おわりに

ということで初期化音色をベースに少しいじるとウィンドシンセ音色(4-01)にできて、それをさらに少しいじるだけでいろんな音色ができる(4-02〜06)、そのポイントをパッチシートを使って長文解説した、という記事でした。

なお、このオリジナル音色ですが、PC(WinまたはMac)経由で保存・書き出し・他のS-1へのコピーが出来ます(マニュアルP79、データのバックアップ/リストア)。そのへんの解説はまた別途。