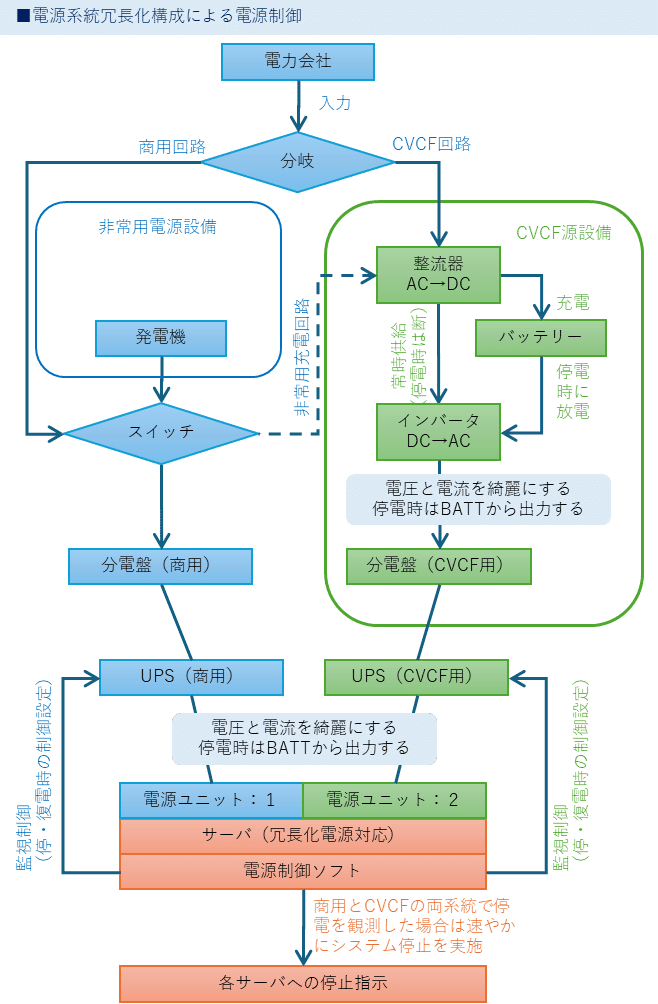

インフラ基盤(電源管理構成図)

インフラの仕事をしているとオンプレ環境では必須ともいえる電源制御システムについて触れておく。

この手のスキルは何度も構築した人間でないと持っていないし、規模として対応できるベンダーで勤務した経験者も少ないだろう。インフラエンジニアとしてもスキル保持者が少ない分野である。

今後、インフラエンジニアが少なくなる中で若手の助けになるのであれば幸いである。

電源系統について考える

電源制御を考えるうえで [電力会社]→[建物]→[電力設備]→[サーバ機器]までの構成がどうなっているか把握しておくことが重要である。電源喪失パターンは多岐にわたり全てを網羅することは難しいが基本となる部分を抑えておけば必要最低限の安全を担保可能。ただし、お客様への説明時に全体を把握したうえで提案するのとモヤっと提案するのでは説得力が違う。

<専門用語>

・UPS:無停電電源装置(Uninterruptible Power System)

・CVCF:定電圧定周波数装置(Constant Voltage Constant Frequency)

・AC:交流(Alternating Current)

・DC:直流(Direct Current)

商業ビル設備による違い

商業ビルにも様々あり、商用と言われる普通の電力契約のみに対応するものとCVCFや非常用発電設備に対応するものがある。CVCFに対応していない場合は、自前で小型のCVCF設備を購入して設置することが多い。その他制限によりCVCFが導入できない場合はUPS機器を導入してデータやサーバを保護する。

システム規模によっては最小構成としての電源制御をおこなうこともある。

■停電時の考え方

瞬停と言われる一時的な停電は時折発生する。そのため、一般的に60秒以内の停電はなかったことにするための仕組みが停電確認時間と呼ばれる判定バッファである。この時間を調整するとバッテリ容量が許せば5分以内の停電作業ではシステムを止めずに作業するなんて事が可能になる。

実際に停電した時の動き通常はクラスタサービスから停止させる。普通はDBサーバがクラスタ化されている。それ以外ではロードバランサーとかアプリケーションタイプのネットワークサービスとかでしょうか。クラスタを停止させないとサーバを単に停止させると片系でサービスが起動されるだけですので、停止を監視しているクラスタを止めます。それからDBを止める、あとはフロント系を止めてからその他サービスを実行しているサーバ群を止めるがDB等に関連しないサーバであれば停止順はある程度自由に決めることができる。仮想基盤系のサーバは基盤停止を実行すると上物の仮想マシンは自動停止されるので停止順を問わない仮想マシンであれば、基盤停止に任せるのも上策である。ストレージを使うDBサーバと仮想基盤を止めれば時間のかかるストレージ停止を開始する。ここまで進めば電源管理を行うサーバを停止させて問題ない。最後にUPSの電源出力停止を実行させる。

■復電時の考え方

復電の注意点としては復電確認時間を必ず設けること。いわゆるチャタリングと呼ばれる現象がある。一瞬だけ電源が繋がるが結局停電状態が継続する。この時に慌てて起動すると、すぐに停電を検知することになるので停止シーケンスに入るが起動直後にすぐに停止させようとすると何かとトラブルになることが多い。そのため、停電確認時間を設けて確実に復電した状態から起動させるようにする。

起動順は停止順を逆からなぞらえる。違うのはストレージについては起動に時間がかかるため初めに起動を開始させる。ストレージをマウントしないサーバであれば平行して起動させて問題ない。DBサーバや仮想基盤サーバ、バックアップサーバなどストレージをマウントしつつOSを起動する必要のある場合はストレージの起動完了を待ってからOS起動を開始する。仮想マシン系は仮想基盤サーバの起動に連動させても良い。注意点としては仮想マシンとしてAPサーバなどDBを利用するフロント系サーバはDBサーバが起動しクラスタサービスが正常に起動したころに仮想マシンが起動するように仮想基盤の開始を調整しておく。どうしても繊細な制御が必要な場合は電源管理側で調整するか電源管理サーバ等からスクリプトを使って個別起動を行うことでも実現可能である。

■最後に

電源制御については使用するUPS(メーカ)によって制御パターンが異なる。UPS自体に細かな制御ソフト(Web)が組み込まれており、クライアントをコントロールするパターン。電源制御サーバを設けて制御パターンをUPSとクライアントに配布してコントロールするパターン。

お客様の既存システム(運用)との相性もあるので好き勝手に何を使うのか選べないこともあります。可能なことと補填しないと実現できないことを整理して上手に電源制御を実現してください。