2018年9月16日。安室奈美恵の引退とあの時代

2018年9月16日──それは日本や東京の“ポップカルチャーという観点”で決して忘れられない日になった。そう、安室奈美恵が引退したのだ。

若くして出産、母親となる一方で、苦難を乗り越えながら果敢にセルフプロデュースしていくその姿は、可愛らしさや美しさに磨きをかけながらも男に媚びず、タフさと優しさを兼ね備えた女として生きて行くんだという、“自立する新しい女性像”のアップデートそのものであり、多くの人々の道標となった。

キャリア初期で“女子高生”や“コギャル”たちのカリスマとなった彼女。そのルックスやファッションは多大な影響力を放ち、“アムラー”なる流行語や社会現象も生まれた。1996年にリリースされた『SWEET 19 BLUES』のラストを飾るタイトル曲が日本中の少女たちの心を打った理由とは?

今回は、年齢を重ねながら常に新しい魅力を創り出し、歌い手としてブレない進化を遂げてきた安室奈美恵というアーティストが、時代と最もシンクロしていた頃についてここに刻んでおきたい。

すべてを変えていった“女子高生”の登場

バブル80’sに青春を過ごした世代がジュリアナ東京で“最後のパーティ”に明け暮れていた頃、若者社会ではひっそりと地殻変動が起こっていた。1992年頃になって頻繁に話題に上ることが多くなった“女子高生”の登場だ。

“高校生の半分”である彼女たちは、女子大生やOLを蹴落として消費や流行の中心に躍り出る。さらに若者社会の主導権という意味でも、それまでの20代の社会人からの低年齢化を促した。

しかも高校生としてではなく、“女子高生”として握ってしまう。ここで重要なのは、本人たちが自分自身を“女子高生”として意識していたということ。放課後の渋谷に集まる高感度な彼女たちは、自分たちに十分な商品価値があることを知っていたのだ。

この“女子高生”は何も突発的に生まれたものではない。その源流は1980年代半ばに見ることができる。その頃、東京の高校生が渋谷の街を舞台に独自の流行や現象を生み出し始めた。先導したのは「受験なし・都心在住・経済的余裕」といった“遊べる環境”にいた男子付属高生たち。団塊世代の親の影響もあってアメリカナイズされた文化に慣れ親しんでいた。

例えば、当時話題になったアメカジや渋カジやキレカジなどの男女共有のカジュアルファッションはすべて彼らのアンテナで広まったもので、決してファッション雑誌やTV番組が発信したものでない。

「流行はメディアではなく自分たちが作る」という点は、まさに街発信カルチャーの原点であり、渋谷発のハイスクール・スピリットの幕開けとも言えた。そして男子校ゆえに異性と出逢う手段としてのディスコパーティがブームになり、学校単位で仲間の証としてのチームが続々と生まれていった。制服のモデルチェンジも盛んに行われて女子校人気が高まったのもこの頃だ。

こうした過程で“女子高生”も形成されていくのだが、彼女たちに芽生えたこととは一体何だったのか? 1980年代後半より都市部の高校生特有のネットワークに着目してティーンマーケティングを手掛ける株式会社SHIP代表・松並卓郎氏は指摘する。

「高校生活3年間は期間限定のプレミアのようなものです。“遊べる環境”になればなるほどその志向が強い。しかも彼女たちにはクチコミという魔法がありました。学校のクラスメイトや先輩後輩、都心や地元の友達といったように1日で接触して会話する人数がとにかく多い。いろんな学校に友達がいるような子の情報は特に影響力を持っていましたね。今のソーシャルメディアのように簡単に情報拡散できないぶん、広まる情報にはリアリティがあり、人づての温かさもありました」

さらに彼女たちにはマイナーなモノやカルチャーをメジャー側に取り込んでいくようなボーダーレス感覚と、既存のものを自分たち好みに変えていくというDJのような優れたリミックス感覚もあった。世の中に知れ渡ることになった都心の“女子高生”は次々と独自の世界観で流行を作っていく。

「パラギャル」と名付けられた女の子だけの最初のファッションを発信したり、足元の基準をルーズソックスに変えたり(これを受けて靴下どめのソックタッチも生産を再開)、放課後の渋谷を歩くために制服の着こなしに勤しむことが当たり前になった。そしてビジネスマン向けツールだったポケベルや名刺、カラオケボックスや使い切りカメラも自分たちのコミュニケーションにした。

TVドラマの『高校教師』が話題になった。ちょっと派手な子や日焼けサロンに行ったりクラブで遊んでるような子たちが「コギャル」と呼ばれ始めた。みんな「超○○」「ウチら」とか、あるいは「なくない?」のような語尾を上げる言葉遣いをしていた(1994年の小沢健二とスチャダラパーの「今夜はブギーバック」やEAST END×YURIの「DA.YO.NE」にも“女子高生”用語が登場)。

“コギャル”たちのカリスマと「SWEET 19 BLUES」

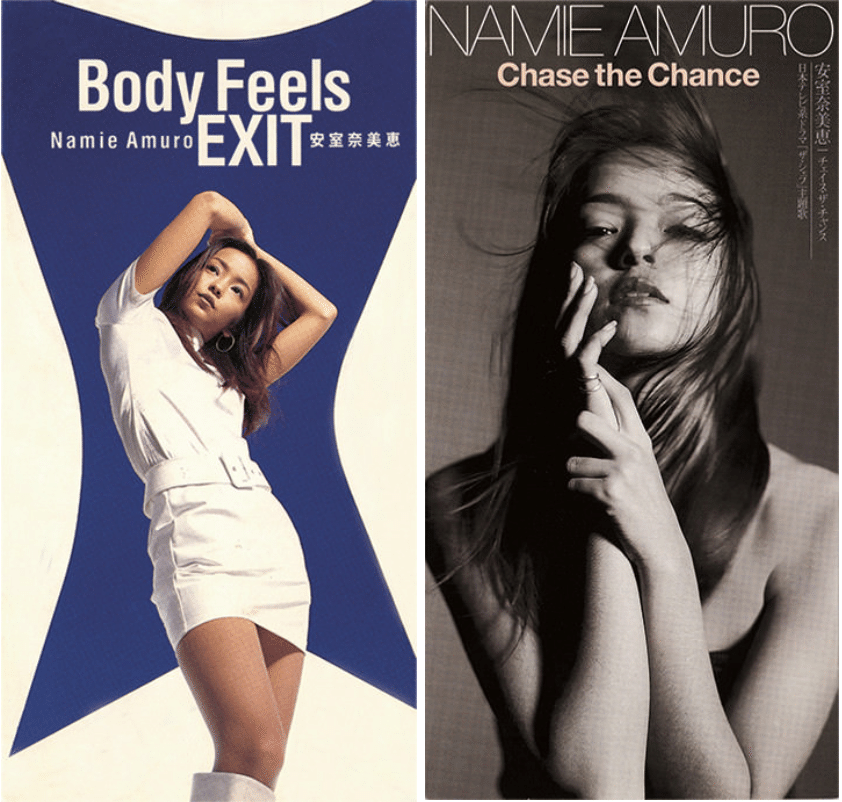

そんな彼女たちのサウンドトラックに「小室サウンド」が歓迎されようとしていた。まずは1994年から翌年に掛けて篠原涼子の「恋しさとせつなさと心強さと」が200万枚超えの大ヒット。そして1995年には「コギャル」世代の安室奈美恵が満を持して小室プロデュース作の「Body Feels EXIT」で登場する。

沖縄アクターズスクール出身の彼女は、SUPER MONKEY’S(後にMAXとなるメンバー含む)の一人として1992年にデビュー。音楽バラエティ番組などで実力を発揮しながら、1995年にエイベックスの松浦勝人氏のプロデュースで「TRY ME〜私を信じて〜」をヒットさせる。

これはハイパーなユーロビートのカバー曲でダンスフロアでも知名度を上げていた。安室奈美恵が「コギャル」のカリスマになるのは必然だった。彼女のルックスやヴィジュアルは、“女子高生”たちの最新のファッションと見事にシンクロしていた。

1990年代半ば、高校生をターゲットにした『東京ストリートニュース!』や『Cawaii!』や『egg』などのスナップ系ファッション雑誌の創刊が相次いだ。雑誌に載ることがステイタスになった頃だ。いわゆる「読者モデル」の一般化で、より身近な有名人としての「スーパー高校生」(卒業生には俳優、ミュージシャン、アナウンサー、タレントなど多数)といった現象も起きた。「アムラー」もこういった誌面を通じてブームや流行語になった。

茶髪で細眉、厚底のロングブーツやパンツスタイルなど、モード系な見た目はその辺にいるOLやマダムと見分けがつかない。プラダやシャネルといった高級ブランドを「何か高校生っぽい」と言ってみたり、海外のスーパーモデルに憧れたりもする。

そのくせバッグの中にはプリクラやたまごっちやコンビニで買ったお菓子が入っているし、ファーストフード店やPHSで友達とおしゃべりしたり、渋谷109で手が届く範囲内のアイテムをチェックしたりもする。キャラクターやマンガも手放せない。地下鉄サリン事件や阪神淡路大震災で安全神話が崩壊した日本の中で、流行都市TOKYOのポップカルチャーだけは極められていった。

でも現実は違ったのだろうか。“女子高生”を掲げると援助交際やブルセラのレッテルを貼られ、大学生になったとしても就職氷河期が待っているだけの近い将来が、“女子高生”であることの特権をより意識させてしまう。

“カッコ良く大人っぽく見られたい”願望は日増しに高まるけど、心の中では“高校生の女の子”であることの現実を消すことはできない。1996年にリリースされたアルバム『SWEET 19 BLUES』の最後を飾るタイトル曲は、そんな彼女たちの心境を描いていた。

もうすぐ大人ぶらずに 子供の武器も使える

いちばん 旬なとき

さみしさは昔よりも 真実味おびてきたね

でも明日は来る

自分だけで精一杯 それでもそれなりに見える

タバコの煙をかきわけ音にうもれて

世の中かっこつけてて それよりかっこよくなきゃいけない

もし飛び出るんだったら...

昨日はあの子が私の 明日は私があの子の

傷をいやして

SWEET,SWEET 19 BLUES

だけど私もほんとはすごくないから

SWEET,SWEET 19 BLUES

誰も見たことのない顔 誰かに見せるかもしれない

この曲は、街の大人たちや学校の教師、企業の商品開発やマスメディアの報道といった毎日あらゆる方向から浴びせられるただならぬ視線の中で、世間が描いた架空の“女子高生”像に行き詰まる16才や、それを演じて歪んだ毎日を余儀なくされる17才の少女たちの心を打った。

プロデューサーは時代がどの世代の手の中にあるのか知っていたに違いない。当時18才という若さでスターの頂点にいた安室奈美恵にとっても、この歌は特別な作品だったことだろう。結果的にこのアルバムは300万枚以上を売った。そして、ティーンエイジ・シンフォニーの金字塔とでも言うべき「CAN YOU CELEBRATE?」が登場するのは、翌年2月のことだ。

──あの頃の“女子高生”たちもすでに母親になったり、40代に突入した。それでも「小室サウンド」は今でも彼女たちの心の中に刻まれていることだろう。なぜなら、これほどまでに世代と音楽が“同じ光景の中”で呼吸していた時代はないのだから。

*このコラムは書籍『うたのチカラ JASRACリアルカウントと日本の音楽の未来』収録の「コギャルの時代に奏でられたティーンエイジ・シンフォニー」(中野充浩著)を再構築し、一部加筆したものです。画像はすべてCDジャケットより。

日本の歌と歴史を時代別/テーマ別に綴った書籍。1982〜2013年の音楽利用ランキングデータは資料性が高い。「流行都市TOKYOに鳴り響いたバブル80'sというパーティ」「コギャルの時代に奏でられたティーンエイジ・シンフォニー」(ともに中野充浩著)などを収録。2014年刊。

この記事を楽しんでいただけましたか?

もしよろしければ、下記よりご支援(投げ銭)お願いします!

あなたのサポートが新しい執筆につながります。

いいなと思ったら応援しよう!