たけのこプロジェクト - ASIBA2期を終えて

建築都市社会実装スタジオ「ASIBA」の第2期インキュベーションプログラムを終えてから2週間が経った。個人としての内省は前のnoteに託したが、自分がたけのこプロジェクト(旧本郷シェアハウスプロジェクト)を通じて実現したいことはちゃんと示せていなかった。ここに記す問いや理想をまっすぐに実現するにはまだ自分の世界観が成熟していないし実行力も足りない。しばらくは修業しながら続けていき、自分の足りないものに向き合いながら、いつか正面から解決策を出したい。

たけのこプロジェクトについて

プロジェクト名の由来

シェアハウスが次々に生まれること、若々しさ、土地(地域)に根差すこと、たけのこの地下茎のような強固なネットワークの中で暮らすこと等をもとに「たけのこ」と命名した。

問題意識

たけのこは、東京が30年後も多くの若者の出会いや挑戦が生まれる街であり続けるために、再開発されていく都心での住みこなし方を考え、実践していくプロジェクトである。具体的には、文京区本郷に空き家を活用したシェアハウスを集積させ、そのネットワークの中で暮らす新しいライフスタイルの実験をしている。

たけのこは、目的なくただその場にいられるようなちょっとした公共空間に価値を見出している。そんな場所で過ごす時間はとても心地よく、またふとした会話から新しいアイデアや挑戦が生まれる。しかし、かつて当たり前にあった公共空間(銭湯、下宿の食堂、馴染みのお店など)は、ここ数十年のマンション開発により次々と姿を消している。特に若者はワンルームというセルに押し込められ、家賃支払いのためのアルバイトに忙殺されたり、孤独を抱えたりしている。

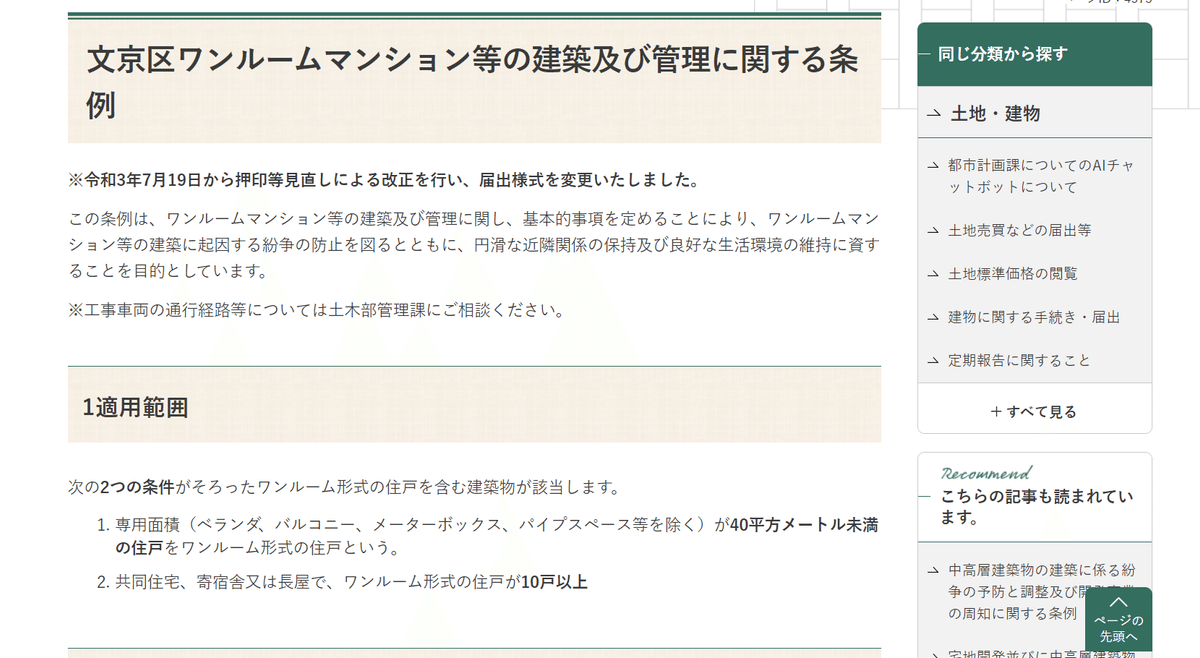

また、文京区をはじめとする東京都心では、グローバルな資本の流入により不動産価格が高騰し、ファミリー層に人気のエリアとして次々と高級マンションが建っている。一方で東京都では各区がワンルームマンション規制をかけており、バブル期に建てられたような1部屋15-20㎡程度の学生アパートは姿を消していくだろう。若者が大学や勤務先から1時間も離れたところで1人暮らしをする未来は、かなり高い確率で訪れる。

本郷では不動産価格が高騰する一方で、複雑化した権利関係や地権者の高齢化に伴い空き家化している物件も多い。たけのこはこの空き家を市場化されていないチャンスとして捉え、地権者との交渉を通じて若者のシェアハウスにすることで、若者が大学や勤務先の近くに安く暮らすことができ、公共空間(学生街のネットワーク的な居場所やシェアハウスのリビング)をベースにした豊かな生活を送ることを目指す。また、街に関わって暮らす若者が増えることで、街にとっても新しいプレイヤーや気運が継続的に生まれる状態を作ることができる。

現在の進捗(概要)

シェアハウス1軒目をトライアルで運用、2軒目を仕込み中

地域の老舗旅館・鳳明館の一時的な下宿としての利用を検討中

街ing本郷による「書生生活」に協力

文京区や東大との連携を模索中

詳細は前述の振り返り記事に譲るが、街に入り込んでプロジェクトに賛同してくれる人をひとりでも増やそうと活動してきた中で、学生に貸してくれるような空き家を見つけるのがいかに難しく、時間がかかることなのかをひしひしと感じている。今後は文京区や大学を巻き込むことで物件取得につなげられないか挑戦していく。

たけのこの背景にあるもの

1. 近代家族規範

上野千鶴子や隈研吾は『家族を容れるハコ家族を超えるハコ』の中で、時代遅れの近代家族規範の崩壊を食い止めてきたのはnLDKに代わるのモデルを示せなかった建築家達であると批判する。

家族になることや子供を持つことは趣味としてはあってはいいが、規範であってはおかしい。それなのに、ライフコースの選択に中立な政策が実現しないのは問題だと思います。 ー上野千鶴子

どんな時代でも、家族は現実を生きるのではなくて規範を生きています。結局のところ、当事者たちが自分たちが生きている現実を否認してまで家族の理念を生きているからなんです。封建社会と違って、誰一人として規範を強制しない、それなのに本人が進んでその規範を生きてしまう、これが近代家族の呪縛の強さでしょう。 ー上野千鶴子

標準を空間化してそれを住宅に投影しようという、住都公団が始まったときからの傲慢なスタンスそのものがナンセンス。1つのトレンドを新しい規範として空間化して、その実は規範でも何でもないエリートの流行を公的な住宅という現実的な縛りがある複雑なものに対して一律に押し付けようとする。建築家が徹底的に世の中から甘やかされてきた証拠だと思う。 ー隈研吾

戦前は出生率が高かったとはいえ結婚しない大人も多かったし、結婚していても子供がいなかったり多産だったりと家族の在り方は多様だった。また農村部では拡大家族や多核家族が当たり前だった。歴史をさかのぼれば、直系家族(親が跡取りの子供夫婦と同居する家族形態)という家族形態さえ、成立したのは江戸初期の農村からだった。しかし戦後、経済成長と第一次人口転換により大半が結婚して2人っ子家族を持つ「皆婚」「標準世帯」の時代が到来した。家族形態の多様性は捨象され、歴史的に多様な家族形態と住まい方が選ばれてきた事実も忘れ去られた。公営住宅での51C型の採用からnLDKシステムが普及していく中で、1970年代には民間の住宅にも浸透していき、それ以外の選択肢は淘汰され尽くした。

夫婦と子供2人の「標準世帯」は高度経済成長期に成立した比較的特殊な類型であり、民間企業による大規模な住宅地開発もごく最近始まったものでしかない。誰も家族で住まなくてはいけないと決めたわけではない。友達と住んでも、赤の他人と住んでも良い。シェアハウスやゲストハウスの中でだって子供は元気に育つ。現代の当り前を相対化する目線と実践が必要だ。

これだけ単身世帯や母子・父子家庭が増加する中で、もはや家族が居住単位である蓋然性もない。家庭はプライベートではなく歴然としたセミパブリックで、家族で住むことも友達同士で住むことも大して変わらない。日本では、隣人が要介護になり困っているなら「助けても良い」と答える人が多いのに、いざ自分が要介護になると「家族以外に迷惑をかけたくない」と答える人がほとんどだという。これからの日本で介護を子供に頼っていたら、生産年齢人口がいなくなってしまう(嘘)。急増する介護需要に対して、地域が一体となり支援体制を構築する仕組みを地域包括ケアシステムと呼ぶ。他人に迷惑をかけられないとか、逆に家族なら遠方からでも呼び寄せてお世話させるとか訳のわからないことをやめて、近くにいる友人や隣人を適度に頼れるようにならなくてはいけない。家族以外にも迷惑をかけたり迷惑をかけられたり、頼ったり頼られたりする経験を若者のうちにしておくことは、そういった観点からも大切ではないだろうか。

2. ワンルームマンションとひとり暮らし

フランス文学者・女性学者の西川裕子は、最初期のワンルームマンションが、nLDKモデルが民間にも浸透し始めた1970年代に登場したことを指摘し、ワンルームを「浮遊する子ども部屋」と表現している。nLDKと共に生まれたプライベート空間という概念を大都市でも実現させたのがワンルームマンションで、それは学生運動の過激化に伴う寮離れとも符合していたし、手軽な資産形成手段としてのワンルームマンション投資が普及するとともに大量の資本も流入してきた。

では、西川の指摘するように、「ワンルームというカタカナ表記」によって下宿の「家族的な雰囲気」が「切断された」とき、それは果たして誰が望んだ変化だったのだろうか。街にとっては、顔の見えない若者が増えたことで「ゴミ捨てなどのルールを守らない」「夜間にうるさい」といった若者へのネガティブなイメージが定着した。また行政にとってみれば若者は住民票を移さないし定住もしてくれない厄介者であるから、行政の思惑と街の人達の不満が結びつき、東京都区部ではワンルームマンション規制がかけられた。これにより安価なワンルームの供給が減少し、今後既存ストックの更新期に入る中で若者の住まいが失われていくであろうというのは前述の通りだ。

また若者にとって、ワンルームの普及はプライベート空間を獲得することであった反面、重い家賃負担と潜在的な孤独を背負うことでもあった。下宿の管理人や同じ下宿人とのつながりは、すべてが閉じて完結するセルに還元された。孤独死は高齢者だけのものではなくなっている。若者であれば1日の大半を大学や職場、アルバイト先等で過ごしており、家は寝に帰るだけという場合も少なくない。それに毎月10万円近く払い、他の生活費を切り詰めることは、果たして適切な状態なのだろうか。

振り返ってみれば、これまでの住宅政策において、単身者の住まいについては重要な課題として取り扱われることが少なかった。その理由としては、寮や下宿、間借りなどが彼らの居住の一時的な受け皿であり、そうした居住状態は将来家族世帯を形成する過渡的な状態である、とみなされてきたことがあげられる。このような認識のためもあって、単独世帯の主な住まいは明確な位置付けが無いまま、ワンルーム形式共同住宅という形で対応されるようになったといえよう。

日本は伝統的に持ち家政策がベースで、家賃補助など若者向けの居住支援はそれぞれの働く民間企業が担ってきたが、非正規雇用が増えたことでその網から抜け落ちる若者も多い。数字に表れにくい貧しさに直面する若者は、結婚して家庭を持ったり、キャリアのためにリスクを取った意思決定をしたりできるのだろうか。未婚率が高まり、高齢の単身者も増加する中で、頼れる他者を持たない単身者を社会としてどう支えていけばよいのか、ワンルームが最適解なのかは、大いに議論の余地があるだろう。

金融が普及させたワンルームというライフスタイルは決して多くの人を幸せにしてきたわけではないし、その存在自体も岐路に立たされている。これからも大学や勤務先の近くに若者が住むのであれば、金銭的にもライフスタイルとしても、シェアハウスというオルタナティブが間違いなく必要になるだろう。ワンルームの中で完全にプライベートに閉じずとも、閉じたいときに閉じ、支え合いたいときに支え合う、グラデーショナルなセミパブリックを実現していくべきではないか。

3. 街と若者の関係性

前述の通り、都心部は若者よりもファミリー層を優遇する政策を取り続けている。一方で町会に顔を出したりお祭りを手伝いにいくと、如何に街の中で若者が求められているかがよくわかる。本郷や根津のように大学がすぐ近くにあってもそれは例外ではない。地元の人達は事あるごとに、「昔はこの辺りにも学生が~」とか、「この子は東大生なのに珍しく本郷に関心を持ってくれて~」なんて言ってくれる。国立大学法人化に伴い学食等が充実し、キャンパス内ですべてが完結するようになったり、単位実質化やインターンの普及で学生のアルバイトが減ったこと、何より下宿の消滅で顔の見える若者が減ったことが、学生街の消滅を促した。

確かにこの地域にはファミリー層が流入しているし地価もどんどん上がっている。しかしそれが地域の持続可能性を意味するわけではない。町会組織に顔を出してイベントや祭りを担っているのはほとんどが昔からの「アン」の住民で、新しく流入している「ガワ」の住民が顔を出すことはほとんどない。ガワの新住民は小中学校の親コミュニティがあるので、古くからのアンの住民とは交わらずともコミュニティを持っている。日本の中でも稀有な人口流入地域であっても、街の中に「若い人たち」が増えているという実感はないのだ。

だからこそ、街の人達はそれなりに暇を持て余していて、友達を連れてきてくれたり、時には地域への思いを持って活動してくれたりするような若者を求めている。地域の持続可能性に大切なのは、ファミリー層が流入することよりも、地域に学生が住み続けて定期的にローテーションしていくことだったりする。たけのこはそんな街と若者とをつなぐ架け橋にもなる。

4. 都市に住むこと

たけのこプロジェクトの根本的な原動力は、都市に住むということの可能性を示したいという思いだと思う。僕自身、東京都心に近い街のマンションで育って、中学からは中高一貫校に通ってきたから、地元という概念がない。これからより多くの子供たちが、僕と同じように、親と学校の友達の中だけで、街に触れないまま育っていく。もはや誰も地縁を信じないのかもしれない。

けれど、選択縁だけで生きていけるようになった世界でも、災害時には近所の人同士で助け合わないといけないし、育児や介護の際には近所の人に頼れればそれ以上のことはない。そして地縁は、ほとんどのつながりを「選び取ってきた」現代人が、(ある程度の同質性がベースにありつつも)異なる価値観の人とフラットに対話しうる最後のつながりでもある。地縁的つながりを支える祭りや町会がなければ、他者への寛容性は著しく低下するだろう。

僕はなぜか地縁から切り離されて育ったのに地縁にあこがれている。本郷を地元にしたいという思いでたけのこを進めている。本郷に顔見知りがたくさんいて、いろいろなお店で値引きしてもらったり、いろいろな家でおしゃべりできたり、人はそんな緩くて自由なつながりやすさを求めて都市で暮らしてきたはずだった。再開発で生まれるのは街に閉じられたハコばかりだから、本当に豊かな都市空間を守り、作っていかないといけない。たけのこは、個別最適的な再開発が進行する中で、都市に住む喜びを維持するためのプロジェクトなのだ。