ソフトシンセキーボーディストの道 vol.2

前回は最低限、必要な機材をご紹介しました。

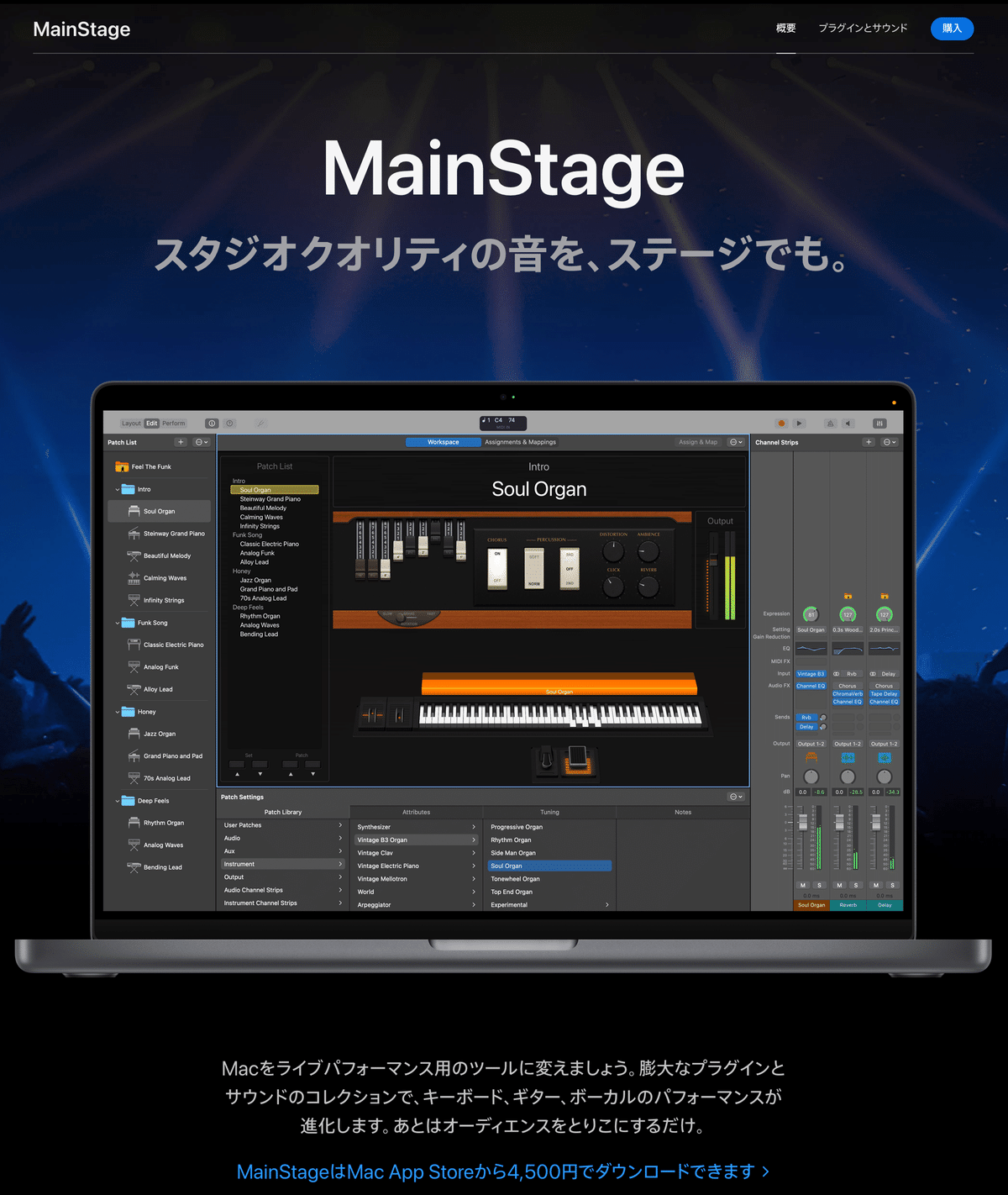

今回は実際に演奏で使うためのアプリケーションであるMainStageの基本編について紹介します。

MainStageとは

MainStageは「ライブパフォーマンス用のツール」といわれていますが、自分の言葉でいうと「たくさんのソフトシンセのプラグインを管理し、自由に配線できるコンソール的なアプリ」と思っています。一般的なワークステーション型のシンセで例えるなら、シンセの筐体にあるボタン・液晶・設定画面のUIの集合体、と言ってもよいかもしれません。

その上でMainStageの役割とは何でしょうか?

レンタルしたキーボードをMacbookとオーディオインターフェイスにつなぐと、"MIDI"という情報でMacbookに演奏情報が流れるのですが、このときの演奏情報は、音の信号そのものではなく、「何を演奏したか」という情報のみ流れます。「ドの鍵盤を強く弾いた」「ソの鍵盤を弱く弾いた」「ファ#の音をスタッカート気味に短く引いた」という具合です。この演奏情報を、その時々に応じて、正しいプラグインに発音する指示を出すのがMainStageの役目です。

MainStageというアプリは4500円(2024年7月時点)という安値で売られているのですが、MainStageの良いところは、実際の音源(ピアノ・オルガン・シンセなど)とエフェクト(EQやリバーブなど)のプラグインがすでに大量に付属されています。

MainStageを買うだけで、まずはソフトシンセの必要なものが揃う一通りパッケージとなっています。

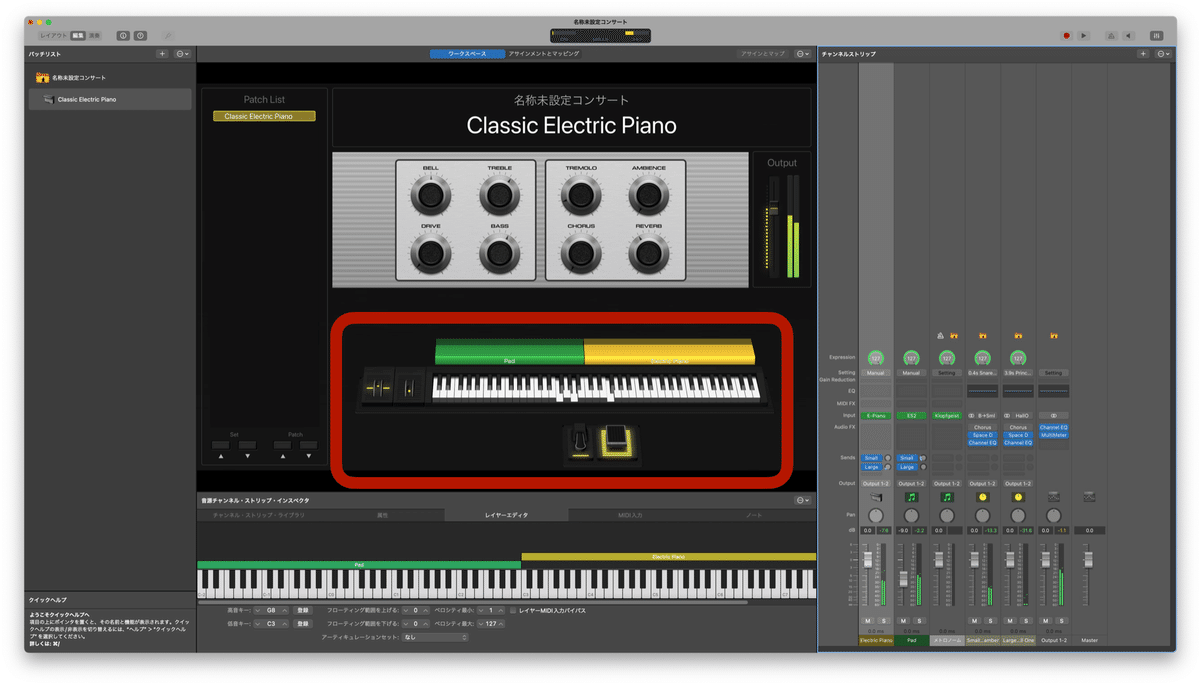

MainStageの音源コントロール

MainStageはコンソール的な役割を果たすので、、複数の音源を使ったときに求められる演奏はだいたいできます。

例えば、鍵盤をスプリットさせて、鍵盤の位置によって鳴る音源を分けたり…

パッチを増やすこともできたり…

基本的なことは当然できます。箇条書きにするとこんなあたりでしょうか。

スプリット(鍵盤単位、ベロシティー単位)

レイヤー

プログラムチェンジによるパッチ変更

ベロシティカーブ

トランスポーズ

応用編として、こんなこともできます。

パッチごとにベロシティカーブを変える

パッチごとにペダルの動作を変える

サステインペダルなのにモジュレーションとして扱う

そもそもペダルを無効にする

特定の鍵盤(例えば一番下のラの音)をパッチ変更ボタンにする

音鳴らしながらパッチチェンジさせて音切れさせない

このあたりは全てを書き連ねると、文字文字しくて読んでてシンドくなりそうですね。。おいおい「こういうシーンでこういう風に設定すると便利だよ」とノウハウベースで1個ずつ紹介できればと思います。このブログが続いたら…。

MainStageに付属している代表的なプラグイン

MainStageは安価にも関わらず、たくさんのプラグインがデフォルトでついています。

あまりにも音源が多すぎるので、すべての紹介が難しいですね。このあたりは買ってさっさと試してもらう。もしくはYouTubeなどで「MainStage ES2」などと音源名で調べると、少しサウンドの一端が見れると思います。

https://www.youtube.com/results?search_query=MainStage+ES2

準備は整った…!

実はこの章を持って、ソフトシンセキーボーディストを始めるための最低限の要素はすべて紹介しました。なので、もう興味があればスタートできる段階にあります!

マニュアル? そんなものは捨てましょう。楽器は触ってからスタートです、説明書はわからないときに開きましょう。ちなみに私は滅多に開きません!

※なお、必要になったらMainStageもメニュー画面の「ヘルプ」→「MainStageヘルプ」からマニュアルが開けます。改めて読むと知ることもある。。。

続く

この章までですと、MainStageであらゆる道具が揃っており、ソフトシンセキーボーディストのスタイルは「今のプレイスタイルのまま、ただ機材が軽くできる手法」と捉えられかねません。

一見、MainStageは万能そうで全て揃ってます。なんなら私もソフトシンセキーボーディストとしてのデビュー戦は、ほぼデフォルト音源で挑んだ気がします。たぶん。

しかし、所詮はデフォルト音源、所詮Appleはコンピューター屋。現代の最新のハードシンセと比較すると、音のクオリティはちょっとイマイチです。音質自体はクリアだが、音源としては「抜けてこない」「個性がない」「リアリティが弱い」など、一歩二歩足りない感は否めません。

現代のハードシンセでは、「耳をつんざくような変調の効いたリード音」「高級感や肉迫したストリングス」「ベロシティにキレイに追従する共鳴の効いたピアノ」がありますが、こういった攻めた音色はありません。

あえてハードシンセと比較すると、私的にはこんなイメージです。

KORG TRITONやRoland JUNO-Dぐらいの15年前ぐらいのシンセに比べたら、十分リアル。

現代のフラグシップハードシンセであるKORG KRONOS/NAUTILUS・YAMAHA MONTAGE・Roland FANTOM-6/7/8といった20~40万円クラスの比べたら太刀打ちできず…

現代の廉価版シンセであるYAMAHA MXやKORG KROSSなどの5万〜10万クラスにもやや及ばず…

では、こういった欠けた部分をどう埋めるのかというと「音源を新しく買います」。既存の音源のパラメータをいくらいじっても無理です。PCM音源では収録された元の波形がリッチでないと役に立たないし、バーチャルアナログ音源でも、変調の仕組みがないと、いじりようがありません。なので金で殴ります。

世の中にはソフトウェアシンセを売っているソフトウェア開発会社が数多くあります。そこで、自分のプレイスタイルに必要なものを購入して個性を形作っていきます。例えるなら、ギタリストがコンパクトエフェクターを買い揃えていく世界線に近いです。

別売りの音源には、ストリングスだけを専門にしたものや、シンセ・エフェクトだけを専門にしたものが多々あり、一般的なハードシンセでは収録しきれない波形や変調方式が様々ふくまれています。そして、これこそが「ソフトシンセのほうが、ハードシンセより音が良い」と呼ばれる理由でもあります。

ということで、次回は音源選び編をやります。たぶん。

また、次章以降でもたぶん触れることとなりますが、ソフトシンセ使いは、これから数多くのプラグイン、プリセットに触れていくこととなります。そして、ハードシンセ以上に「現場で使えないプラグインやプリセット」に遭遇する確率が高くなるのも、このソフトシンセのスタイルの特徴です。そのため、ハードシンセにあるような「デフォルトの数百のプリセット音色をだいたい頭に叩き込んで、呼び起こしながら使いまわしていく」という戦いが通じなくなってくると思います。

そこで、「基本レベルでもよいので、シンセの仕組みを理解して、いじるか作るかできるようにしておく」と「自分の使うべきプラグインと捨てるプラグインを見極める」という理解と割り切りの覚悟をハードシンセ以上に持っておくと、いくらか進めやすいかなと思います。一人のアマチュアプレイヤーの偏った意見ですが、頭の片隅にぜひ置いてみてください。