【誰もが快適にシームレス移動できる社会へ】公共交通機関と連携:横浜市交通局とWHILL勉強会を実施

最近、免許不要で歩行領域を走る近距離モビリティWHILLを街中で見ることが本当に増えました。筆者は都内に住んでいますが、通勤途中の道すがらで遭遇することも多くなりましたし、電車の中でお見かけすることもあります。(嬉しくてつい目で追ってしまうほど。)

WHILL社では、WHILLを含めた近距離モビリティのユーザーや周囲の方がシームレスに移動できる社会を目指し、公共交通機関との連携にも積極的に取り組んでいます。これまでも、タクシー会社やバス事業者と一緒に、WHILLの勉強会を数十回にわたり実施してきました。

今回は2023年10月12日に行われた横浜市交通局でのWHILL勉強会の様子をお届けします。

WHILLは免許不要で「歩行者」扱いの近距離モビリティ

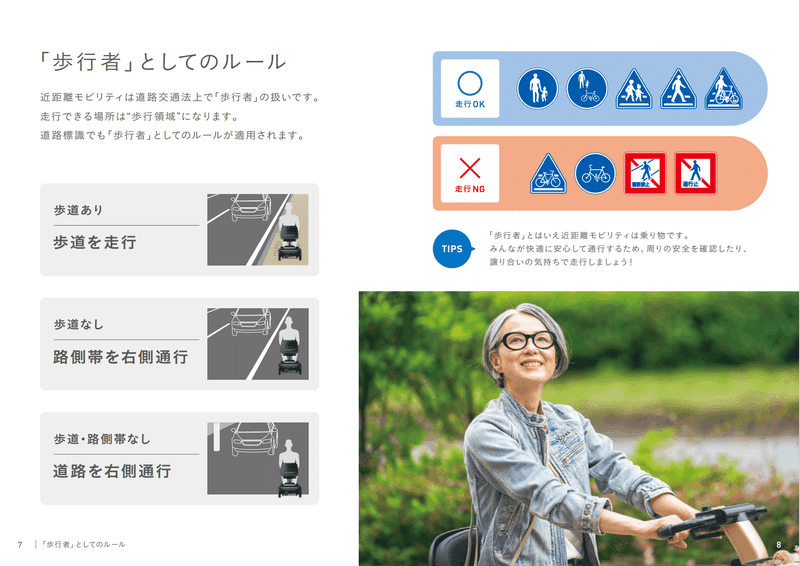

WHILLは免許不要で歩行領域(歩道・屋内外)を走れる近距離モビリティです。電動車椅子規格で開発されており、最高時速は6kmで道路交通法上は「歩行者」の扱いとなります。

3モデルをラインアップとして展開し、お客様の身体状況や移動ニーズ、住環境、ライフスタイルに応じて適したWHILLを選んでいただいています。

特にModel C2、Model Fは小回りがきくため、電車などの公共交通機関に乗ったり、分解・折りたたみで車載や持ち運びをしたりすることで、中長距離も移動しやすくなっています!

※バスや電車などへのご乗車は、Model C2とModel Fのみになっております。

安心快適移動に向けたWHILL社の活動

道路交通法が改正されたこと、それに伴い多くのプレーヤーが参入してきていること、さらにはバリアフリー・インクルーシブな社会づくりが求められていることなどを背景に、ここ1〜2年で「歩行領域」をカバーする近距離モビリティが社会に受容されつつあります。

その一つであるWHILLも全国各地でどんどん普及しています。

一方で、普及に伴い大事だと考えているのは、ユーザーはもちろん同行者、そして周囲の人を含め、すべての人にとり安心快適な移動環境を整えること。そのために多方面にわたり各種活動に取り組んでいます。

例えば、「歩行者」としてのルールを周知するためのWHILLの安心安全な乗り方講習会の全国実施、東京海上日動と共同制作した「安全利用ガイドブック」の配布、ご家族も参加しやすい週末試乗会など。

安全利用ガイドブックには「歩行者」としてのルールがまとめられていたり、乗車前チェックなどが盛り込まれています。

もっと詳しく知りたい方は、以下より各種取り組みの紹介ページに遷移いただけます。

こちらも合わせてご覧ください!

上記の通り、WHILL社はステークホルダーと連携し、さまざまな活動に取り組んでいますが、その一環としてあるのが今回取り上げる公共交通機関との連携です。

公共交通機関との連携強化の背景に、中長距離の移動ニーズの高まり

公共交通機関との連携を一層強化している背景には、WHILLを含む近距離モビリティのユーザーの行動範囲が広がり、「もっといろんなところへ行きたい!」「遠出してみたい!」というニーズが高まっていることがあります。

そしてその気持ちが公共交通機関への問い合わせや、WHILLでバスやタクシーを利用する件数の増化傾向という形で現れてきています。

WHILLのユーザーさんからも「バスや電車は利用できますか?」「タクシーに載りますか?」とのお問い合わせももちろんありますが、実はここ1年半(コロナが落ち着き行動制限が緩和されてきた頃、そしてWHILLがより普及し始めた頃)、交通事業者からWHILL社に対し、「WHILLの取り扱い方法や車椅子ユーザーさんへの対応の仕方について教えてほしい」といった相談が増加傾向にありました。

その伸びは、1.2〜1.5倍ほどに上昇。

しかし、現状では国として共通の規格や制度、ルールとして定められていない部分も実は多く、ユーザーさんはもちろんですが、WHILL社などのメーカー側、公共交通機関側なども「これってどうなるの?」「どこに聞いたらいいの?」と不透明で迷ってしまうケースも存在します。

少しでも、WHILLなどの近距離モビリティ、ベビーカーのユーザーさん、そして交通事業者(ドライバーさん)の双方が、気持ちよく利用・対応できるような環境を整えられないか・・・と、WHILL社は自社のケースにはなりますが、タクシー会社の日本交通をはじめ、全国のバス事業者とともに勉強会を数十、数百回にわたり重ねています。

例えば、WHILL社は2022年2月から日本交通と協業しており、以降、乗務員向けの勉強会を全国の営業所で実施。モビリティサービスの提供を通じて移動の障害を取り除くだけでなく、モビリティ同士が有機的に連携することで、よりバリアフリーかつシームレスに中距離移動も可能な社会の実現を目指しています。

日本交通の乗務員向けWHILL研修にお邪魔させていただいています。扱い方、載せ方だけでなく、ユーザー様視点に立ったお声がけや乗降時の注意点のお伝えもたくさん頂きました。乗務員側、利用者様側双方にとって安心につながる取り組みで、とても勉強になります。 pic.twitter.com/3ntDG6l4u5

— シンメン | WHILL広報 (@whillpr_shimmen) January 24, 2023

横浜市交通局での乗務員向け研修会 概要

今回の勉強会は、横浜市交通局からのお問い合わせがあり、実現に至りました。

「初めてWHILLを見る、急に対応するとなるとどうしたら良いのかわからないドライバーも多い。まずは知ってもらうことで、気持ち的な不安を解消するとともに、課題感を一緒に認識・整理し、今後の対応を考えていきたい」といった思いで、横浜市交通局から近隣のバス会社にお声がけをいただき、機会を設けていただきました。

筆者の個人的な所感も入りますが、まずバス会社・交通事業者と一緒になってみんなで考える機会を設けられたことがとても大事な一歩だと捉えています。こうしたアクションが、最終的にユーザーさんをはじめあらゆる人がシームレスに安心快適な移動ができる社会づくりにつながると考えています。

日時:2023年10月12日(木)

場所:横浜市交通局 浅間町営業所

参加者:近隣のバス会社含め5社、乗務員約20名

内容:乗務員によるWHILL試乗体験、WHILLの固定場所について、WHILLでの乗降とサポート時の留意点、など。

本勉強会の目的は、WHILLの存在を知らない方も多い中でまずは知ってもらい、次どういうことが考えられるかを検討する機会にすること。

外的環境や状況によっても、バス事業者によっても、WHILLを含めた近距離モビリティ(歩行領域を走行する移動手段)への対応方法や方針どはさまざまです。

今回は、対応に関する答えをその場で出すのではなく、メーカー側としてお伝えできること、バス事業者側から抱えている課題感やお悩みなどを同じテーブルに出して理解を深め、より良い移動サービス提供に向けた足掛かりとすることをゴールとしています。

※本記事は、バスに必ず乗れるよ!と伝えるものではなく、あくまで勉強会で学んだことをお伝えするものです。

「WHILLを見たことある」。初めて知る方も

今回参加された方の中には、WHILLを実際にまちなかでご覧になった方、WHILLユーザーさんの対応をされた方もちらほらいらっしゃいました。

一方、今回の勉強会で初めてWHILLという電動車椅子があることを知った方もいらっしゃり、知っていただく良い機会にもなったと感じます。

会議室では、WHILLがどういうモビリティであるかをご説明。

「重さは?走行時速は?耐荷重は?折りたためるの?」

など、基本的な情報のお伝えから、実際の試乗や体感まで行っていただきました。

多くの質問も飛び交い、皆様の熱心さも伝わってくる良い雰囲気で勉強会は始まります。

乗降時は体重移動が大事。速度設定を落とすことも周知。

ある程度説明を終えた後、WHILLに実際に乗りながらバスのスロープでの乗降を試しました。

多くのバス会社さんで勉強会をさせていただく際は、ニーリング(バス車体を下げる機能)を行った上で、スロープを出していただくようお願いをしております。

スロープの傾斜を緩やかにし、より安全に乗降できるようにするためです。

また、乗る際(のぼり)は、できるだけ前傾姿勢で重心を前にすること、降りる際(くだり)は、後傾姿勢で重心を後ろに倒すことを説明しました。

そして速度設定を落としてゆっくり慎重に昇り降りしていただくことも。機体の安定感が増すとともに、心理的にも安心して乗降しやすくなります。

WHILLの固定場所について

続いて、バス車内での固定についても検証。WHILL社から固定可能場所として展開している内容を実践。

お客様により安心して、気持ちよくご乗車いただくにはどうやって固定するのが良いのか、オペレーションの観点からもスムーズに止めやすいのはどこか、などを考えながら試していただきました。

Model C2とModel Fの固定場所については安全利用ガイドブックでも紹介しています。

このガイドブックは、お客様ご購入時の同梱物としてお手元に届くほか、交通事業者向けの勉強会でも配布しています。交通事業者の皆様からもわかりやすいと好評をいただいています。

WHILL HPでも公開しています! https://whill.inc/jp/wp-content/themes/whill-jp/pdf/manual/safety-guide.pdf

各規格やルールを横串につないで足並みを揃えるには、まず現場から声を。

勉強会は3時間弱にわたりましたが、あっという間に時間が経つほど、密度の高い内容となりました。

電動車椅子規格は電動車椅子規格があり、バスの規格はそれぞれにあり、道路インフラは道路インフラで存在します。

ただ、それを横串でつなぎ連携させていくものはないのではないでしょうか。それが制度だったり共通認識だったり、方針やルールだったり・・・。

それぞれをつなぐものが不在なので、私たち(今回の件でいうとWHILL社・バス事業者側)もどうしたら良いのかしら・・・となってしまうのは拭えませんし、お客様も移動に困ってしまいます。

草の根的にではありますが、WHILL社として提供できる情報や事例については、できる限り勉強会や安全利用ガイドブックといった形で交通事業者に共有させていただいているのは、そのためです。お互いに一緒になって考え、課題感を共有し、できうる対応策としてシームレスな移動環境を整えようと動いています。

とはいえ、いち企業や事業者だけではやはり限界があるのも事実。こうした小さな課題提起や取り組みを重ねていき、現場の声として上げ続ければ、多くの方にとっての共通の課題となっていくのではないか、そしてやがては何かしらの横串の通った制度や方針の策定につながるのではないか、と考えています。

あらゆる人が当たり前に、近距離・中長距離問わず快適な移動を享受できる世界を目指してーー。

WHILL社は上記のような一連の安心安全活動(CSR活動)はもちろん、プロダクトとサービスの面からも、より長く安心してWHILLライフを送ってもらえうように力を入れています。

各種内容はnote マガジン「WHILLの安心安全活動」からもご覧いただけます。

WHILL社はこれからも、近距離モビリティの正しい乗り方や歩行者としてのルール、啓発活動を積極展開するとともに、社会に対して紹介・発信していきます。