介護職員が足りない! 今こそ必要な「発想の転換」|【特集】昭和を引きずる社会保障 崩壊防ぐ復活の処方箋[PART-1]

Wedge編集部(濱崎陽平・吉田 哲)

介護業界の担い手不足が加速する。賃金上昇だけが解ではない。

高齢化社会が直面する難題の象徴が、介護だ。だが、業界全体で人手不足の問題を抱え、今はそれに輪をかけて新型コロナウイルス対策にも追われるなど、悲鳴を上げている。最前線の現場を担うキーマンたちの声から、解決の処方箋を探った。

「水際対策に人も時間も割いている。絶対にクラスターは発生させられない」。特別養護老人ホームの中川園(東京都葛飾区)の桜川勝憲施設長が強い口調で言う。同施設では感染予防のため、入居者をまず個室で他の入居者と1週間隔離させ、PCR検査の結果が陰性と判明してから施設内の大部屋に移す。その間ガウン、フェイスシールド、手袋を着用した職員が専属で対応する。2、3日のショートステイ希望者の入所は断っている。「ここまでする必要があるか悩みながらも、感染者が出た際のリスクを考えればやるしかない」と桜川氏は語る。

現場では、新型コロナウイルス感染予防のためフェイスシールドの着用など特別な対応を強いられている(中川園)

夜勤明けにまた高齢者対応

量も質も危険水域

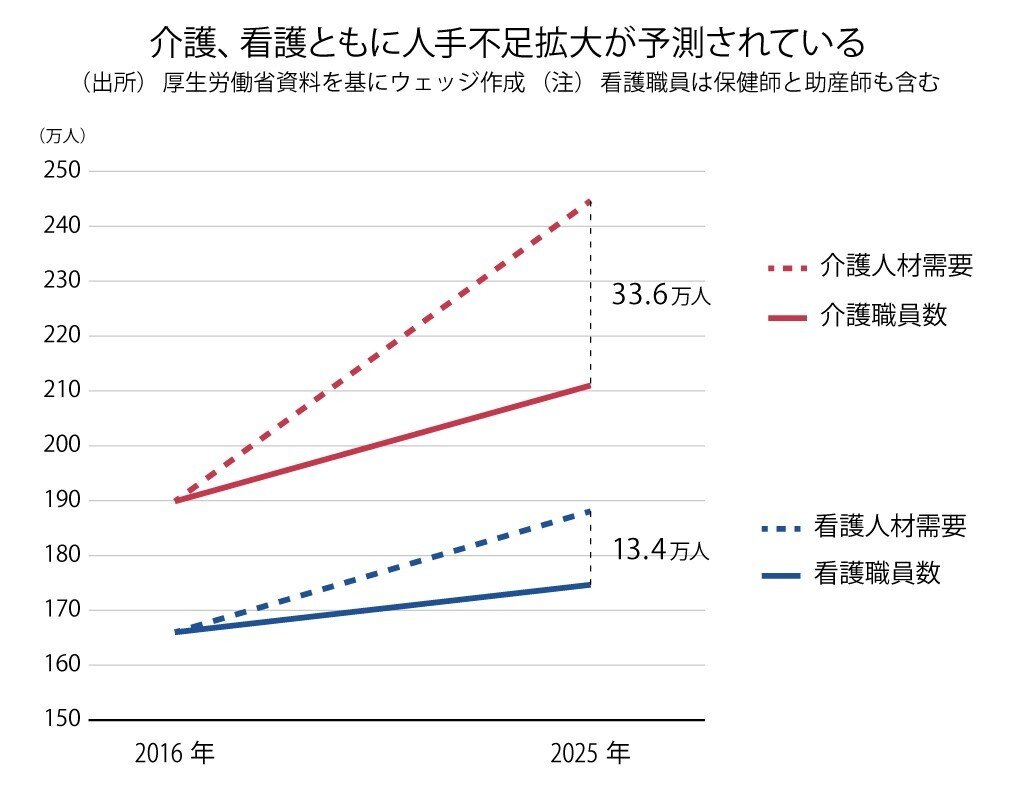

新型コロナ対策に追われる介護業界だが、それ以前から人手不足という難題を抱えている。厚生労働省の試算では、団塊の世代が75歳以上を迎える2025年に、介護人材は約33.6万人不足する。介護事業者を対象とした介護労働安定センターの調査(19年)によると、従業員の不足を感じると答えたのは業界全体で65.3%。足元の求人動向でも、今年2月の有効求人倍率(常用)は全職業で1.04倍のところ、介護サービス従事者は3.7倍にのぼる。新型コロナが収束しても、現場の「緊迫感」が収束する気配はない。

都内の介護施設に勤務するA氏が声を潜める。「人手不足に悩む近隣の事業者が、〝夜勤が回らない〟と嘆いている。夜勤明けの職員をそのまま連続で勤務させるのが常態化している施設もある。現場が疲弊すれば、入居者への影響が計り知れない」。

新型コロナの影響で退職を余儀なくされた他業界の労働者を手当てすればよいではないかとの声もある。だが、淑徳大学総合福祉学部の結城康博教授は「全産業が厳しくなったリーマン・ショック時はその傾向が見られたが、今回は好調な業種もあるので介護以外の求人も多く、優秀な人材や介護に良いイメージを持っていない若者は他に流れてしまう」という。

都内で介護施設の施設長を務めるB氏は「ここ数年、中途採用の応募者数は減ったうえに、質も明らかに低い。以前は資格保有者などの経験者が多かったが、最近は『他の企業でどこにも採用されなかったから、仕方なく……』といった感じ。何人か採用したが、結局数カ月で辞めてしまう。費やした時間が水の泡だ」と、求職者の〝質〟が変わったことを嘆く。

こうした課題の解決策として、「介護職員への給与アップ」を通じて応募者の増加と離職者の食い止めを期待する声も多い。厚労省の賃金実態調査(19年)によると、超過労働分などを含めた給与額は、全産業の33万円に対し、「福祉施設介護員」は24.4万円。この差を埋めるために積極的に国が手当てする仕組みは必要だろう。政府は今年4月から、介護業界へ転職する未経験者に一定条件のもと、20万円を貸し付ける制度を開始した。

給与アップだけが解じゃない

業界に必要な転換

だが、賃金だけで解決される問題なのか。神奈川県で社会福祉法人の理事長を務めるC氏が言う。「施設を立ち上げた十数年前、職員の希望に応じて賃金水準を上げ、住宅手当などの諸手当も充実させた。しかし徐々に仕事に満足せず、より賃金の高い業種へ転職する職員が相次いだ。〝金で来る人は金で去る〟と痛感させられた」。

介護業界の離職者を対象としたアンケート結果(19年)によると、離職理由は「収入」よりも「人間関係」「理念や運営に不満」「将来に見込みが立たない」が上位にある。「特に介護業界は小規模法人が多いゆえ、ワンマン経営だったり、職員が介護スキルは身につけられても、経営のノウハウを積むなどのキャリアアップの仕組みが乏しくなりがち」(介護事業に詳しいキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の松山幸弘氏)。

介護業界特有の体質を改善するには職員へのフォローも一層重要になる。 前出のC氏は「施設の目標や職員個人の今後のビジョンを共有・設定するようになって離職率が下がり始めた」という。冒頭の中川園でも、定期的な面談の機会以外でも、若手職員に対するフォローを手厚くする。「嫌な仕事も必ずある。本人のペースに合わせながら苦労している点を聞き出し、先輩みんなで育てていく体制ができている」(大野紀子介護長)。同施設の離職率は7%(業界平均15%)にとどまる。

自身も週2日介護ヘルパーとしても働くPwCコンサルティング合同会社の安田純子シニアマネージャーは「いまだに介護施設によっては、求人募集で〈介護の仕事です〉〈処遇は当社規程による〉など、求める人材の要件を特定できていないものがある。希望者がどんな情報を求めているのか、自分たちの強みは何かが認識できていない。例えば、研修や交流を兼ねた他施設との職員の交換勤務といった仕掛けを通じて、客観的に自らの施設を見る工夫も必要」と採用要件の「具体化」を提言する。

一橋大学経済学研究科教授の佐藤主光教授は「中小の社会福祉法人の連携、法人の再編や統合、フランチャイズ化などを進めるべきだ。規模が大きくなれば賃金などの社内制度が立てやすくなる。採用を一括で大規模に行う、ICT機器や介護ロボットを割安で購入できるなどの利点も生まれる」と提言する。同時に大規模化へのリスク措置も必要だ。「経営者が人件費を圧縮するなどブラックボックス化させては意味がない。自治体主導のモニタリングも必要」と佐藤氏は指摘する。

このような介護業界の取り組みを支援する仕組みにこそ、国が手厚く支援していくことが必要となる。

病院との関係も変化

求められる〝医療行為〟

高度医療を施す「治す医療」から、生活の質を上げる「支える医療」への対応も欠かせなくなっている。

訪問看護ステーションを全国で展開するソフィアメディ(東京都品川区)の中川征士グループマネジャーは「現場では介護士と看護師の棲み分けが難しくなっておりコミュニケーションをとりながら担当を決め、介護と看護が補完し合っている」と話す。

例えば、入浴介助の多くは介護士が行うが、人工関節をしている場合、転倒リスクが高くなるため看護師が担当する。薬の服用管理は通常なら介護士だが、副作用も考慮した管理が必要な場合、看護師が行うこととなる。

「高齢者の状況に合わせて対応する介護士は柔軟性や適応力が高い。看護師業務の一部も担えるようになれば、病院で研修を受けてきた看護師と比べ、在宅医療で大きな力を発揮できる」と中川氏は期待する。

ただ、現状は医師法や歯科医師法により介護士のできうる医療行為は限られる。体温や血圧の測定、軽微なけがの手当てはできるものの、湿布の貼付や目薬の点眼、座薬の挿入は症状が不安定でない時に限られる上、高齢者本人や家族による依頼が前提である。しかも、薬剤師の服薬指導を受けるなどの制約もある。こうした背景もあり、介護業界の現場からは「我々はあくまでも生活支援が仕事」との声も大きい。

介護士が看護師資格取得へと進む場合にも、特別な支援制度があるわけではない。都内で複数の介護施設を運営する社会福祉法人足立邦栄会(足立区)の新井五輪子理事長は、医療と連携した看取りにも事業を広げようと、看護師資格取得を進めたが、看護学校に3年間通わなければならなかった。施設運営の業務を離れ、土日や夏季・冬季の長期休みに仕事をしながら通った。「学んできたことや経験したことについて改めて受講しなければならないこともあった。統一できるカリキュラムもあると思うこともあった」と振り返る。

介護と看護の一体で

地域包括ケアの中心に

日本のように介護と看護の資格や役割がはっきり分かれている制度は、世界的にも珍しい。社会保険制度改革を積極的に進めるオランダは、介護と看護の資格を5段階に分けて、キャリアアップしていく仕組みとなっている。レベル1は家事援助で、レベル2は身体介護、レベル3は介護計画の策定といったケアワーカー、レベル4は看護師、レベル5はプライマリーケアの助言・指導が行える看護師、といった形で、それぞれに必要な教育期間や学ぶべき項目が設けられている。ドイツも12年に介護士と看護師の資格を統合させている。

厚労省は医療・福祉の複数資格に共通の基礎課程創設を検討している。複数資格取得で多様なキャリアパスを形成できるシステム構築を図るものだ。

介護福祉士らが保育士資格試験を受験する時に一部科目免除などの措置が18年度から取られるようになった。だが、医療関連と福祉関連や准看護師は、教育カリキュラムの仕組みが異なる部分があり、共通化への道は遠くなっている。また、介護行政に詳しい上智大学総合人間科学部の栃本一三郎教授は「多様な資格を取れるというだけでは、これからの高齢社会に必要な人材養成にはならない。高い専門性を備えた資格を設け、そこを目指す人材を増やしていかなければならない」と指摘する。

今後の介護業界で必要な人材の一つとして考えられるのが、地域包括ケアの中心を担う人材だ。千葉県南房総で地域医療を展開する亀田総合病院グループで在宅医療を担う岩間秀幸医師は「医療と介護をつなげる看護師こそ地域包括ケアに欠かせない中心的存在と言える」と強調する。

「患者が『おなか痛い』と言った際に、医師は診断・処方に限られる。それに対して看護師はおなかのマッサージをしたり楽な姿勢にさせたりして苦痛をやわらげることができる。介護士が『苦しそう』と気付いた人に、看護師は呼吸数や酸素飽和度を評価して伝えてくれる。医師の目となり、耳となり、手となることができる」(同)という。

生活に根ざした医療行為でない緩和ケアを増やしていければ、高齢者の医療依存度は下がり、日常生活の支障は軽減される。国としても医療費削減につながる可能性もあろう。こうした「生活に根ざした」高齢者ケアは介護士が最も得意とするところではないか。「介護の経験を基に医学的知識をつけた人材が増えれば、今後の高齢化社会に大きく貢献するものとなる」(足立邦栄会・新井理事長)と現場からの期待も大きい。そうした「専門性」のある人に通常以上の報酬を支払うシステムも必要であろう。そうしたやりがいと待遇が若者らの「なりたい仕事」へとつながるのではないだろうか。

介護職のなり手が少ないなら、1人の介護士が医療分野にも対応し、多くの高齢者を看ていく。世界でも類例がない超高齢社会の日本は、こうした発想の転換が必要である。これは何も介護に限ったことではなく、年金や医療などあらゆることに通ずるものだ。

ここから先は

2008年をピークに、日本の総人口は急降下を始めた。現在約1億2500万人の人口は、2100年には6000万人を下回り、半分以下となる見込…

いただいたサポートは、今後の取材費などに使わせていただきます。