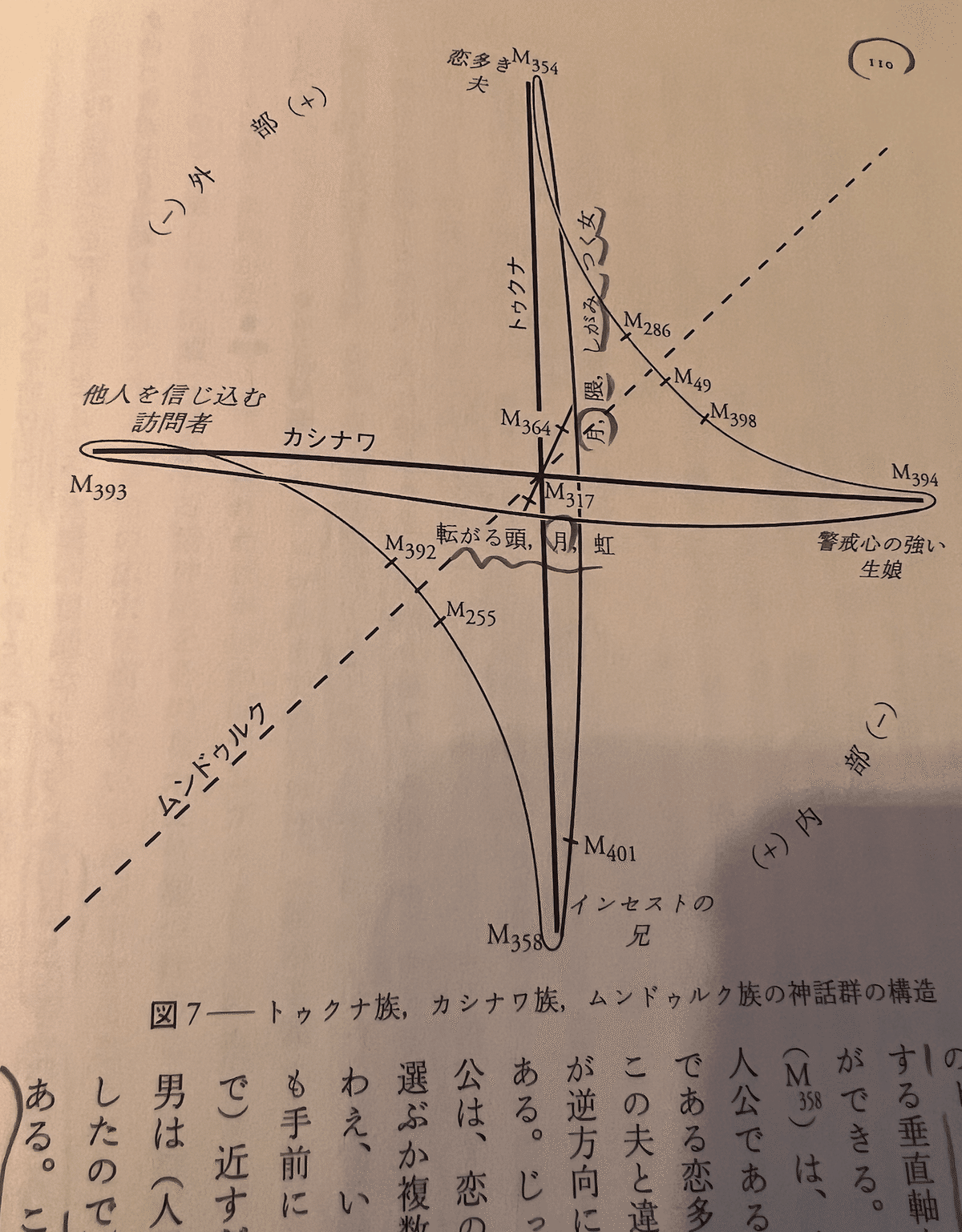

カエルの歌が聞こえてくると -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(56_『神話論理3 食卓作法の起源』-7)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第56回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

もちろん、これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

つなぎ合わされた観念から、

観念をつなぎ合わせる”語り”へ

レヴィ=ストロース氏は『神話論理』の第一冊目『神話論理1 生のものと火を通したもの』の冒頭に次のように書いている。

「生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。これらの区別が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにして行われるかを示すのが本書の目的である。」

この観念をつなぎ合わせた命題というものが、しばしば「理解を曇らせる暗雲を形成する」というグレゴリー・ベイトソンの言葉を前回の記事で紹介した。

私たちはときに、慣れ親しんだ観念の繋ぎ合わせ方の硬く締まった縺れを解き、理解を曇らせる暗雲を霽らさねばならないことがある。

日常性がふと揺らぐ時、あるいは世に閉塞感が満ちる時、あるいは世が繁栄に浮かれているとき。要するに、常にいつでも、私たちは自分たちが経験する現実というものを、ラッピングし=名前をラベリングして分節することで作り出している観念の繋ぎ合わせ方を、1)結晶化した姿と、2)結晶化しつつある姿と、その手間で3)流動したままの姿と、この三つの相で同時に観察する自在な知慧を求めてやまない特殊な生命が、われわれ人類ということなのであろう。

*

そのとき私たちは「XはAである」式の常識的ないわゆる論理的なことを言えることをそのはるか手前で”可能にしている”「観念」たちが抽出されてくるプロセスを観察し、「観念」を抽出しつつある「概念の道具」としての「経験的区別」たちがどのように切り分けられかつ結ばれているのかを観察するのである。

レヴィ=ストロース氏の『神話論理』は、まさにこの観察の営みの実践例といえる。

そしてこの叡智へと意識をアクティベートするための最初のステップが、個々の観念を即自的所与の実体とは看做さない、ということになる。

個々の観念というか、他と区別されるあれこれの”項”は、自性において端的に「ある=存在する」のではなく、ある項を””それではない項”ではない項”として浮かび上がらせる波紋のようなものの効果だ、というとイメージしやすいだろうか。

カエルの歌の本義

『神話論理3 食卓作法の起源』の82ページに掲載された神話M388「カエルの歌」をみてみよう。

昔々あるところに、

雪解けの頃のカエルの鳴き声を聞くのを楽しみにしている男がいた。

冬の間は黙り込んでいたカエルたちが、雪解けの頃に歌い始め春を告げる。

ところが、カエルたちは男に対して憤然としていた。

「あの男は、わたしたちが楽しんで歌っていると思い込んでいるが、それは誤りだ。まったく逆で、わたしたちは、悲しいのだ。冬の間に死んだ者たちのことを嘆いているのだ。」

そしてカエルたちは男に呪いをかける。

「何もわかっていない人間の男よ、覚えておくがいい。

今度泣くのは自分の番だ、と。」

そして次の春、男は家族諸共死を迎えた。

それ以来、人々は、春に歌うカエルたちが歌うとき、

その声を聞こうとしなくなったのである。

この話、少々恐ろしいと感じられる方もいるのではないだろうか。

ここではカエルも、男も、その家族も、生も死も、神話的な”振幅”の”極”であり、経験的に実在すると日常的に感じられるあのカエルや、男性や、その家族ではないので、安心していただければよい。

*

カエルが仲間の死を悲しみ泣いている声を、人間の男が”楽しみに”していた。これではまるで、この男はカエルたちの死を楽しみにしているようではないか。カエルの立場からしてみれば、とんでもないことである。

カエルたちは男を恨み、呪いをかける。

男の立場からすれば「カエルたちの死を楽しみにしているわけではない。仲間を悼む声だとは知らなかったのだ。楽しく歌っていると勘違いしていたのだ。」と弁明したくなるところであろう。

もちろん「知らなかった」「勘違いしていた」が弁明として成り立つかどうかはカエル次第であろうが。

(AI生成)

本義と転義

レヴィ=ストロース氏はこの神話の中心をなす二項対立関係を「本義」と「転義」のペアであると書いている。

「主人公は、カエルの歌声を理解できず、その真意とは異なる意味で解釈をする。つまり、本当は葬送の嘆きなのに楽しい歌だとか、春を告げる歌声だとか、あるいは、恋の誘いだと見做したからである。[…]」

カエルの鳴き声の「本義」は、死んだ仲間を送る葬送の嘆きであり、これは「文化に属する事柄」であるとレヴィ=ストロース氏は論じる。

しかし、人間の男はこのカエルの鳴き声を、文化に属する葬送の嘆きとしてではなく、春の到来という「季節の繰り返し」、即ち自然に属する事柄であると、誤って解釈している。この解釈は本来の意味ではない意味を読み込んでいるわけで「転義」である。

文化に属する事柄 / 自然に属する事柄

本義 / 転義

本義と転義が「混同」されている。ちなみに神話においては「混同」は悪いことではない。むしろこの混同によって、経験的感覚的にははっきりと分離された二極の間で振動する両義的媒介項が生まれることもある。

この混同の結果として、はじめはカエルのものであった春先の死が、人間の男の側に憑ってくる。

春先のカエルの鳴き声において、本義と転義がごちゃ混ぜになることで、”本義=転義”という、経験的にはっきりと分かれているべき二極の間の区別がつかない状態になる。

これは下記図1で言えば、β項がひとつ、析出されたということになる。春先のカエルの鳴き声はβ項である。

Δ1/Δ2の対立と、Δ3/Δ4の対立は、経験的な対立である。

即ち、

本義 / 転義

人間 / カエル

生 / 死

といった対立は、いずれもΔ二項の対立である。

この対立するΔ二項のあいだに、”本義と転義がごっちゃになった”「春先のカエルの声」が

β項として析出される。

このβ項「春先のカエルの声」が、これと対立するもう一方のβ項を析出する。この短い神話の場合、もう一方のβ項とは、呪いである。時間と空間を超えて、経験的にははっきりと分離されている二つの極の間で何らかの作用を引き起こす「呪い」はβ項として実におさまりが良い。

そしてこのβ呪いによって、「春先の死」というカエルと等価であった極が、カエルと対立する人間の側へとうつってくるのである。

これに対して人間は、春先のカエルの声を聞かない、ということによって、本義=転義のどちらか不可得なβ振動状態を取り除き、本義と転義をはっきりと分離し、カエルと人間をはっきりと分離し、そしてカエルと等価である「春先の死」を人間から払い除ける。

* *

なにやら、ゾッとするような、恐ろしい感じを受ける方もいらっしゃるかもしれないが、ここは神話の論理が動いているフィールドである。つまり「カエル」とか「人間」とか「死」なるものが、それ自体としてありありと”存在すべき”時空間ではなく、下記の図のような、振動のパターンのようなものがいくつも示現している場である。ことばの向こうに「カエル」や「死」を具体的固物(実体)として錯視するのではなく、下図のような脈動をイメージしていただければ幸いである。

この図についてのGPT自身(?)の説明は次のとおりである。

「「確率の波」を八つの極が際立つ複合的干渉波のパターンとして表現したイメージです。波動関数 ψ は、量子力学の確率的な性質を示す複雑な干渉パターンとして描かれています。このパターンは、波が互いに作用し干渉する様子を示し、八項関係を象徴する八つの明確な極を強調しています。ハミルトニアン演算子 、プランク定数 ℏ 、虚数単位 i の象徴的な表現が含まれており、色彩やデザイン要素を使用して、確率的な波動関数とその干渉を表現しています。これは量子力学の複雑な相互作用を抽象的かつ概念的な形で示しています。

それらしい波動の絵にHとか、iの文字をシンボライズしたものを適当に配置しているのだろう、などと言ってしまえばそれまでであるが、ここは楽しんで眺めておくことにしよう。

◇

ちなみにごく個人的な話をしておくと、わたしは「楽しんで」という言葉を恐ろしいと思っており、別れ際に人にかける言葉としては使わないようにしている。なぜ恐ろしいかと言えば「楽しんで」には「しんで」という音が含まれているからである。「死んで」と言われているようで、「おやおや」と思う。

もちろんこれは私が勝手にやっている”転義”であって、家族親戚友人知人が私に「楽しんで」という時、まさか本義で「死んで」と呪言をかけている人はいないと断言できる。

いや、もしかするとひとりくらいは居るかもしれないが(笑)、仮にいたとしても、この程度のΔ的意味分節の呪であれば、β二項による分節でもってひっくり返すことなど、カエルの手をひねるよりも容易いことである。もちろん、言霊というのは阿頼耶識の一番底を呪縛し、真妄和合の状態を「妄」の方にひっくりかえそうとするので、丁重に扱いたいところである。

ちなみに、上の説明の最後に「楽しんで眺めておく」と書いているが、これは「眺める」が主語の出現を強要しているので怖いところはない。

字義通りの意味と、象徴的な意味

神話M390も、カエルにまつわる「対立物の混同」が、経験的感覚的に対立するΔ二項に対して、そのどちらでもあってどちらでもないβ項を発生させる話である。

あるとき、二人で家にいた女たちが、外の枯れ木の穴から聞こえてくるカエルの歌をうるさいと罵った。

するとヒキガエルが穴から出てきて、太鼓腹の老いた男に変身し、言った。

「あんたがたは歌を歌いすぎだと責めたが、わたしは泣いていたのだ」

*

二人の女はカエルの怒りを鎮めようと、食べ物を与えた。

カエル男は食器さえも一緒に貪り食って、枯れ木へ帰っていた。

この話を聞いた二人の女の家族の男どもは驚き、火を焚いて、ヒキガエルが住んでいる枯れ木を燃やした。

ヒキガエルは焼け死ぬときに飲み込んだ食器を吐き出した。

食器は地面に落ちて、こなごなに砕けた。

冒頭のところ、上のM388の男がカエルの嘆きの歌を「楽しんで」いたのに対し、こちらM390では二人の女性が、楽しむのではなく、うるさいと罵る。

この二つの神話では、下記の三つの経験的二項対立に関して、登場する項が反対側に逆転している。M388で男だったものがM390では女に。M388で”一”だったものがM390では”多”に。M388で”楽しむ”だったものがM390では”楽しまない”に。

男 → 女

一人 → 二人(一 →多)

楽しむ → 楽しまない

さらに、M388のカエルは、遠隔で、リモートで男を呪いかけたが、M390のカエルはわざわざ人間に変身して女たちの前に現れ、文句をいい、お詫びの品に食事の饗応を受けている。

M388のカエルが人間から過度に分離していたのに対し、M390のカエルは人間に変身して同じ釜の飯を食うほど過度に結合している。

そして神話の語りの終わりも、M388では人間が死んでしまったのであるが、M390ではカエルが死ぬことになる。最終的に死んでしまう側が、人間 → カエル に逆転している。

ここで上に挙げた逆転の系列に、過度な分離から過度な結合への逆転と、人間からカエルへの逆転も、加えることができる。

過度な分離 → 過度な結合

人間 → カエル

この二つの神話は、経験的な二項対立に関しては真逆にひっくりかえっているのであるが、この二つの神話は「構造」に関しては、つまり対立関係を組みつつ分離していく動きの動き方としては、同じである。

(AI生成)

*

ここでカエルが「枯れ木」に住んでいるというところが、「木の洞」「中空の木」という内/外の両極を不可得にした典型的なβ項を思わせる。

この内/外不可得な「中空の木」の中に、人間に変身でき人間の食べ物を食べる、これまた人間/非-人間のどちらか不可得なβ項が入り込んでいる。二つのβ項が結合しているβ振動がここに描かれている。

このβ項もまた「ひとつ」で存在することは決してなく、別のβ項とペアになっている。

しかもβ二項のペアは、過度に結合したり、過度に分離したり、分離と結合の両極、最大の距離と最小の距離の間で激しく振動をする。

人間に返信するカエルと木の洞の結合と分離は、β二項の脈動の典型である。

この木の洞と過度に結合しているカエルを、人間たちが、まるごと焼き払う。何と乱暴な、と思われると思うが、神話なので、上記のような抽象的なイメージで考えてもらいたい。

このカエルの最期が神話の論理を見るうえでとてもよくできている。

カエルは、まず皿を吐き出す。

この皿は、カエルが食べ物と一緒に飲み込んだものである。

皿ごと食べ物を飲み込む、カエル的存在の例

人間に変身したβ振動カエルは「料理」と「食器」を混同している。

『神話論理3 食卓作法の起源』の基準神話では、カエルが、調味料である唐辛子を自分のための食物であると勘違いして食べてしまい”夫ものとから逃げ出す”、というくだりがあるが、あれも同じ「混同」であるとレヴィ=ストロース氏は指摘する。

この混同されていた料理と食器が、火をつけられたところで分離する。

料理と皿が、一緒になってでてくるのではなく、皿だけ出てくる。

経験的に対立しているはずのものの混同状態が解消される、混同されなくなる、ということは、即ちβ脈動が背景に隠れて、経験的世界の表層から見えなくなる、ということである。

🌛 🌞

かわらけ割り

しかも、ご丁寧に、吐き出された皿は粉々に割れる。

某有名漫画の料理評論家なら「戯けが!わしの皿を汚しおって!」などと叫ぶところだろうが、ここはバラバラになってくれないといけない。

β項をバラバラに、複数に、最小で二つに分離することで、β項はΔ二項化し、振動状態が経験的世界から見えなくなる。β脈動を後景に隠して、Δ線形配列で覆うことで、はじめて表層意識の表面が表面になるのである。

*

皿というか、土器のようなものを割ること、割って大きな音を立てることで、人間界を非-人間界から分離する呪術とする神話的な思考もあるが、実は皿というか煮炊きをする土器のようなものもまたβ項なのである。

皿や、煮炊きをする土器のようなものは、野生の肉を文化の料理へと変換する。野生と文化の両極の間を振動するβ項である。

皿もまた、バラバラに割れることで、このβ的媒介作用を引き起こすことができなくなり、β脈動の動きを経験的世界の表層から見えなくさせる。

*

ちなみにβ土器については『神話論理』の続編にあたる『やきもち焼きの土器つくり』でレヴィ=ストロース氏が詳しく論じているので、数年後にじっくり読みたいところである。

そういえば、『神話論理1 生のものと火を通したもの』にもβ土鍋で空中浮遊する神話が登場した。こちらもおもしろいのでお手隙の際にぜ。

文体の軸/語彙の軸

カエルが登場するいくつかの神話を比較した上で、レヴィ=ストロース氏は次のように記している。

「ようするに、内容や地理的起源を異にすると思われたいくつかの神話が、すべて単一のメッセージに還元できることが明らかになった。そしてそのメッセージは、これらの神話のなかでは、いっぽうが文体の軸、そして、他方が語彙の軸という二軸上のみで変形されているにすぎないのだ。本義で表現される神話もあれば、転義で表現される神話もある。」

これらのカエルの神話では、いずれも本義と転義を取り違えること、すなわちひとつのカエルの声という記号に、本義と転義の両方が張り付いてしまうことがきっかけとなって神話の論理が動き出している。

カエルの鳴き声という感覚的に捉えられる「記号」がある。

この記号の意味内容は、この記号を生成しているカエルにとっては”嘆き”である。嘆きこそ、この記号の本義である。

しかし、この記号(鳴き声)を耳で知覚した人間は、その意味内容を”楽しんで歌っている”とか”恋の誘い”とか”春を告げる喜び”などと転じて解釈する。

経験的には、音声のような記号は、ある文脈においては概ね定まった意味内容と安定的に結合されている。とはいえ、この記号と意味内容の結合の「あやうさ」もまた、私たちは経験することができる。

記号 / 意味内容

本義 / 転義

「そういうつもりではない」という、言語において誤解する・誤解される関係こそが、本義と転義、字面通りの意味と比喩的な意味という経験的な二項対立の間に、そのどちらか不可得な両義的媒介的β項の姿に励起された記号を発生させる。

そしてこの「字面通りの意味」に対する「比喩的な意味」にも、いくつかのモードがある。

「そこで使われている語彙は、現実的なもの、象徴的なもの、想像的なものという三つの異なる秩序を指し示す。というのは、まず経験的事実として、しつこくつきまとう女もいれば、女を追いまわす男もいる。他方、「鉤つき総苞」[…]というのはあくまで象徴である。そして、男がカエルやミミズと結婚するというのは、たんに想像上の話だからである。」

ジャック・ラカンを思わせる、現実的なモード、象徴的なモード、想像的なモードの三つをレヴィ=ストロース氏はあげる。

『神話論理3 食卓作法の起源』では基準神話をはじめとして、過度に分離された関係から過度に結合された関係へと一挙に転じるβ項として、”女を追いまわす男”や、”半身だけになっても夫にしがみつく妻”といった極が登場する。そうした人物像は、経験的にもよくある事実である。

そしてその過度に結合しようとする様を、人間の衣服にまとわりつく草の種のようなものに喩えて言語化することが、私たちの文化ではよく行われる。これが象徴とすること、シンボライズである・

そして人間がカエルのような動物たちと結婚するという話は、想像の上で、想像において、物語ることができる結合である。想像は経験的には実際には結婚することが不可能であるような二極の間に「結婚」ということを言うことができる。

対置と組み合わせにダンスをリードさせる

ちょうどジャック・ラカンが、この話に関連することを次のように書いている。

「原始的な科学の根は、陰陽、水火、寒暖といった対置と組み合わせを重視し、これらの組み合わせにダンスをリードさせようとするような思考様式の中にこそあった、ということです。ここでダンスという言葉はたんなる比喩以上の意味を持っています。なぜならこれらの組み合わせのダンスは、ある社会の中の性的分配に本質的に関わるダンスの儀式と密接不可分なものですから。」

陰/陽、火/水、寒/暖。

そして男/女。

このような”経験的で感覚的な区別”の”対置と組み合わせ”に、”ダンスをリードさせようとする思考様式”とある。

ここは実にラカンらしく(?!)、数ある経験的で感覚的な区別の中でも、特に男/女の分離と結合のパターンを「シニフィアン」の体系として区切りだそうとすること(つまり結婚=親族構造の発生)と、人類の”思考”の始まり(言語的思考=二項対立関係の対立関係を組んでいく=二項対立関係たちのダンス。科学的思考もまたそのひとつの変形である)とが、ひとつのことであるというところが、読んでいてとてもおもしろい。

そして上に引用した一節のすぐ後に、ラカンはつぎのように続ける。

「クロード・レヴィ=ストロースが強調していることですが、原始的魔術の中には空想とまやかししかないと考えることはできません。なぜならそこには、経験的検証の巨大な蓄積が貯えられているからです。しかし、たとえそうであっても、これらのメカニズムを動かしている性的な起始点からもやい綱が断ち切られてしまうときがやがて訪れます。[…]例をとってみましょう。デカルトとニュートンの革命を経たのち、まさに実証主義の真っ只中においてもなお、まるで地球を大いなるフェティッシュとして見なしているかのような地球についての宗教的な理論をみることができます。」

実証主義的な自然科学全盛の認識の様式のなかにあって、「地球」が”まるで大いなるフェティッシュ”になっている、というラカンの指摘である。こちらの用語に強いて超訳すれば、”地球”がhyperなΔ項、Δ線形配列の起点のようなものに”設定されてしまっている”という、この、なんというか、壮大な…倒錯?!

あまり重たい言い換えばかり続けていると、Δ項たちが肥大化し、Δ線形配列が城壁のようなものになってしまうので、このくらいでやめておこう。

見据えるべきは、オタマジャクシに足が生えたり、カエルが木や石にピッタリとしがみついていたかと思えば突然ジャンプして池に飛び込んだりする、この脈動の方である。

おわりに

分離と結合

過度に分離した距離を、一挙に結合しようとする

過度に結合した距離を、一挙に分離しようとする。

大きな振幅を描くβ項の動きによって、振幅のプラス方向の最大値とマイナス方向の最大値を定める。

本義と転義をひとつに重ね合わせ圧縮させるような言葉、声、あるいは音は、そのようなβ脈動の典型である。

つづく

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!