意味分節理論とは(4) 中間的第三項を象徴するモノたち -中沢新一著『アースダイバー神社編』を読む

(本記事は有料に設定していますが、全文「立ち読み」できます!)

◇

(前回、前前回の続きですが、今回だけでお楽しみいただけるはずです)

『アースダイバー神社編』には、諏訪大社、大神神社、出雲大社、そして伊勢神宮といった極めて古い歴史を持つ神社が登場する。

中沢氏はこれらの神社に今日にまで伝わる神話や儀礼やシンボル(象徴)たちを媒にして、その信仰の「古層」へと「ダイブ」する。

そうしていにしえの日本列島に暮らした人々が身につけていた”人間と世界との関係の見方”のようなものを掴み取ろうとする。これらの神社の信仰の最古層に隠れている”人間と世界との関係の見方”とは、長く自然の中で狩猟採集生活を送ってきた人々が暮らしていた日本列島に、新たに人工の水田を拓く稲作農耕民が渡ってきた頃に生まれたものである。

中沢氏はこれを「縄文的」な思考と「弥生」的な思考のハイブリッドという切り口で捉えていく。

縄文的?弥生的?

縄文的な思考というのは狩猟採集民の思考である。

「狩猟採集社会では人間は自然に埋め込まれているような存在で、人間の行うことは自然界とひとつながりになっている。」(『アースダイバー神社編』p.20)

人間と自然、つまり人間と動物や植物や山や川や太陽や雨や、さらには死者たちや精霊たちのようなものまでが互いに異なりながらもつながり合っている。このようなことを常に感じながら日々の糧を得つつ生死を繰り返していく。これが狩猟採集民の社会である。

なお、ここでいう「つながり」は、元々孤立して存在する複数のものが、後から非-必然的にくっついたということではない。人間とか、自然とかいう実体が、「それ自体」としてまず転がっており、それらが後から何かの弾みでくっつく、というのではない。

あるのは端的に「つながり」の方であり、このつながりの中のネットワークの結節点のようなものとして、”人間”とか”自然”のあれこれといった「項」や「まとまり」が、後から、観察するまなざしのもとに描き出される。

「あらゆる事物が一つの巨大な循環の中に包摂され、その中で運動している。そこでは内部と外部には本質的な違いがなく、全体と個体も分けて考えることはできない。」(『アースダイバー神社編』p.21)

内部と外部、全体と個体を、分けて考えることはできない、というところが重要になる。

巨大な人工空間に住む現代人である私たちは、内部と外部、全体と個体、などという言葉のペアが出てくると、どうしてもこれを内部は内部であらかじめ外部とは無関係の本質を持ち、外部は外部であらかじめ内部とは無関係の本質を持っているはずだという体で読もうとする。内部と外部ははっきり分けられなければならないし、個体と全体もはっきり異なっていなければならない、そうしないと論理的な言葉でものを考えることができなくなる、と思ってしまう。

ところが、狩猟採集民の思考では、内部と外部のは区別できるけれども区別できない。両者は「二でありながら一」の関係にある。

この区別できるようなできないような、曖昧で中間的な関係に名前をつけて言葉にしようと思うと、「内部でありながら、外部でもある」「内部でもなく、外部でもない」といった二項対立関係の「中間」をどっちつかずでうろうろする言葉遣いに頼らざるを得ない事になる。

AはAだ!BはBだ!といった、あらかじめどこかで”切り分け済み”で”スライス済み”の切り身商品のような言葉と、対する中間的な言葉、すなわち”今まさに切り分けつつあるけれども、まだ皮一枚でつながっているような、付かず離れず”の言葉とでは、同じ”言葉”でも、まったく違った観察記述の可能性、即ち「まなざし」を開く。

(観察・記述することは、意味分節を発生させることである。という話については下記の記事も参考になるかと思います。)

そのような世界では、世界の意味を深く思考する「哲学」的思考は、神話の形態をとることになる。内部と外部がメビウスの帯のようにひとつながりであり、個体が捉えている世界像はそのまま全体世界につながっている、という神話の思考法を用いなければ、狩猟採集世界に生きる人間は、世界の意味を矛盾なく理解することができない。現代人のように、人間という主体を客体である外の世界と分離するやり方では、あらゆり事物がつながりあって運動している循環的宇宙を、矛盾なく思考することは不可能だからである。

内部でありながら、外部でもある。「内部と外部がメビウスの帯のようにひとつながり」である。こうしたことを言語によって、言語的意味分節システムによって「思考」するのが「神話」である。

(神話のこのような中間性、媒介性を徹底的に探求したのが、かのクロード・レヴィ=ストロース氏である)

*

神話というのは、動物と人間、神と人間、地上の人間と天上の星々などなど、何らかの二項対立関係の由来を語る筋になる。

神話は、これらの対立が、まだ分かれていなかった頃の話から始まる。その未分の世界に、ある時、分裂を引き起こす大事件が生じ、世界は「ふたつ」になる。二つに分かれた世界は互いに遠く離れてゆき、両界間の往来も途絶する。そして残された「片割れ」は弱り果てていく。そこに英雄が現れる。英雄は分かれた両界の間を苦労して往復し通路を開く。そうして二つの世界は二つのままであるのだけれども特別な時空においては通路が開き「一つ」になる。神話の語りの中に、二つにして一つ、分かれつつつながる、閉じながら開く、といった中間性が出現する。

こういう筋書きを描く神話は、人間の言語という意味分節システムという、いったん分けた上で改めて自在に繋ぎ合わせることができるというとてつもない仕掛けをフル回転させて、複雑に絡まり合った「一」の世界を、人間の言語的意識にも「分かる」二項の関係に変換翻訳する。

神話の思考法については、下記の記事にも詳しく書いているので参考にどうぞ。

◇ ◇

AでもなくBでもない「中間性」を象徴する象徴物たち

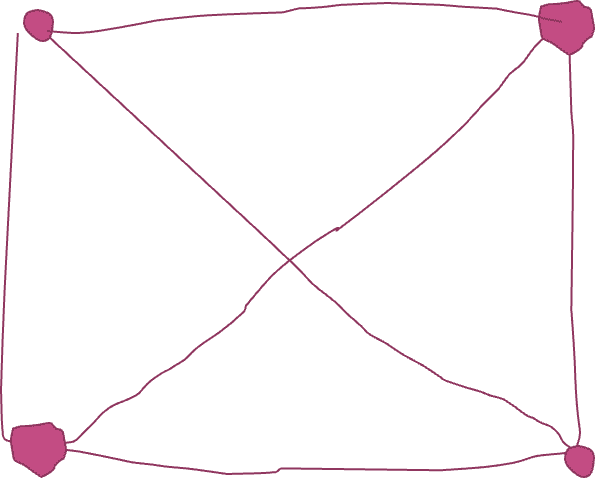

ある象徴とそれとは異なる別の象徴とを繋いだり引き離したりしつつ付かず離れずの関係を保つこと。そこから下記の図のような四項の関係を最小の単位とする意味分節システムが発生する。

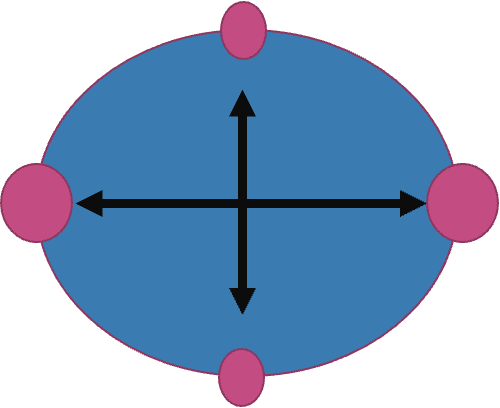

これをもう少しきっちり描くと下記のようになろう。

ここで二項対立関係の対立関係(二項対立関係が二つ対立する四項関係)を、付かず離れずに引き離しつつ結びつけておくのが「第三項」である。

神話に登場する、異界を訪問したり、異形の存在と戦ったり結婚したりする「英雄」は、この第三項である。

第三項は「こちら」側であると同時に「あちら」側でもある中間的な存在だ(上の図でいえば、任意の赤丸二つとそこにつながる線と矢印のセットが中間的な第三項ということになる。中間的な第三項は「項」と言っても○のように綺麗な輪郭線で囲むことができないもので、つながりというか、結びつき、ムスビつけるもの、のことである)

中間的な存在は、互いに区別された二項AとBとが互いに異なりながらもバラバラにならずに結びついている。「結びついている」というと、元々無関係に自立していた二つのものが後からオマケのようにくっついたかのようなニュアンスになってしまうかもしれないが、今ここでいう結びつきは、後からくっついたのではない。それはそもそもAとBが元々一つで別れていないにも関わらず、二つに別れて、しかもそれでいてつながっているかのように観察される、ということである。

Aとも同じでありながらBとも同じであり、同時にAでもなくBでもない、という中間的な第三項は、今は二つに分かれたAとBが一つだった頃の姿を思い出させてくれる。

「「きたない」と「きれい」は表面的には同じではない。しかし、事物の表面に現れてこない第三項を介して、「きれい」と「きたない」の二元論は深層でつながっていると考えるのが、縄文文化に深く浸透している三元論の思考である。」

表面的には、というのは、私たちの日常的な意識というか「心」が素朴にそう感じているように、ということである。しかしその表面に対する”深層”においては、対立関係にある二項は別れておらず、繋がっている。

ここで二項対立関係にある一方の項を他方の項へと変換、転換、変身させる第三項の呪力(別れたものをつける力)が、人間の「心」を、その日常的な固着した表層のレベルから深層のダイナミックなプロセスへと引き戻すのである。

こうした第三項の呪力によって世界の根源にアクセスすることに大きな関心事を寄せていた古代の人々の姿が浮かび上がる。

神話に見られる変換のアルゴリズムを圧倒的な精密さで分析したクロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』について、いくつか記事を書いていますので参考にどうぞ。

蛇、蛙、器、柱

このような極めて高度な論理であるが、神話ではこれが、極めて具体的なシンボル(象徴)を複数くっつけたり引き離したりするお話になる。

◇

中沢氏の『アースダイバー神社編』は、日本の歴史ある神社に伝承される象徴たちに、二項対立関係を分けつつつなぐ二項をくっつけたり引き離したりする動的な関係を読み解いていく。

特に注目されるのがAでもなくBでもない「中間性」を象徴する象徴物である。「Aか、Bか」ではなく、「Aでもなく、Bでもない」事態を象徴するために、昔の日本列島に暮らした人々がどういう象徴物を用いてきたのか。そこには二者択一で多くを切り捨ててきた近代-現代の超級人工空間の記号論理を乗り越える知性のヒントが隠れている。

(いわゆる”SDGs”なども、「中間性」を象徴する象徴物による認識の変容といったところまで発展していくと、のちのち人類史に大きなインパクトを残せることだろう)

『アースダイバー神社編』に登場する中間的な第三項のシンボルたちは、蛇であったり、蛙であったり、卵のような容器であったり、未生の胎児の姿であったり、水平運動と垂直運動に身を委ねる樹木の「柱」であったり、海面や湖面に影を投げかける山であったりする。

「縄文」と「弥生」が二にして一になるところ

本書に登場する神社の最古層は縄文人の思考と、弥生人の思考のハイブリッドからなる神話的思考が隠れている、と中沢氏は分析する。

縄文人と弥生人はどちらも神話的思考で世界の意味を捉えようとした人々ではあるが、両者の間には一点、重大な違いがあるという。それはすなわち”増殖ということを認めるか認めないか”の違いである。

「象徴革命では、現実と象徴のつながりを自由にして、そこに乖離を発生させるのである。象徴は現実をただ映し出すのではなく、現実に「意味」という利子をつけて、象徴に増殖させる。このとき人間は、世界が意味によって豊かに増殖していけることを見出し、そのことを表すかのように、新しい神々の像を作り始めた。」(『アースダイバー神社編』p.22)

象徴革命というのは、人類がイコンやインデックスとしての記号だけでなく、「シンボル」としての記号をも利用できるようになったことである。

例えば、猛獣の「ジャガー」であるとか、猛毒の「マムシ」を、「私たちの部族のご先祖さまである」と言うことを可能にするのが象徴(シンボル)の思考である。

ジャガーとご先祖さまは、感覚印象に与えられる限りでは、互いに全く別々の似ても似つかない事柄である(ご先祖さまは死んでしまっており、直接五感で感覚することはできないので、正確には脳の中のイメージということになる)。そうであるにも関わらず、別々の二つのことを、別々のまま「同じ」であるということにできるのが私たちである。

この異なるものを同じと置くこと、「異にして同」ということを引き起こすのが象徴革命を経た後の人類の脳×言語のハイブリッドシステムである。

◇

ここで何を何と同じと置くかについては、根源的には一切の制約がない。

何を何の象徴として扱っても構わないのである。

象徴においては「現実と象徴(記号)のつながり」は「自由」なのである。

これが、象徴(シンボル)と、象徴ではない記号(インデックスやイコン)との違いである。人間はもちろん「現実をただ映し出す」だけのインデックスやイコンのような記号も扱うことができるが(むしろ日常的にはこちらの記号の方が多いかもしれない)、同時にシンボル(象徴)としての記号をも扱い得る。そして何より「言語」が「意味する」ということは、他でもないこの象徴の力、ある事柄を、それとは全く異なる別の事柄と「異なりながらも同じと置く」処理の上に実現されているのである。

象徴においてある事柄の”意味”は「増殖する」

ライオンは危険な猛獣であると同時に、強さの象徴でもあり、部族のご先祖でもあり、他の何かでもある。目の前に見える現実のライオンに、いくつものシンボルを多重に"憑ける"ことができ、ライオンを”多義化”することができる。ここに至って人類は「世界が意味によって豊かに増殖していけること」を発見し、そして「そのことを表すかのように、新しい神々の像を作り始めた」のである。

神々の像が神々の像であるのは、それが「現実」には存在しない多重化された存在、中間的な存在を、人間の神経系にも分かる形にしているからである。

このくだりを読むと、ドイツの後期旧石器時代の遺跡から発掘された「ライオンマン」や、今のトルコにあるギョベクリ・テペの遺跡に残された、狩猟採集民たちが世代を超えて作り重ねていった巨大な石造神殿のことを連想する。

*

中沢氏は上の引用に続けて、次のように書かれている。

「象徴革命が起こって、この世界は増殖できると人間は考えられるようになった。増殖はまず意味の領域で起こって、[…]「宗教」なるものを作り出し、それに引き続いて生産の領域では農業革命が実現されることになった。」(『アースダイバー神社編』p.22-23)

穀物は種から増殖する種のコピーである。狩猟採集の対象である動物や植物が限りなく増え続けるということはまずないが、大規模な群落を形成する穀物であれば一つのタネが大量に増えるという事態があり得る。

*

一説によれば、狩猟採集民たちは周囲の動植物に関する豊富な知識を持っているのが常であり、農耕などが始まるはるか以前から、すでに”草の種を蒔けば草が生えたくさん実る”ということは知っていたはずであるという。

しかし人類は長らくその知識を、広大な耕地を経営し種を大量に増殖させるという活動には用いなかった。

なぜ、できるのにやらなかったのかといえば、狩猟採集民にとっては「大量に増やす」ということは受け入れ難い恐ろしいことだったためであるという。

動物や植物の世界は、人間がそこから奪い取りすぎると、すぐに弱って消えてしまうものだった。野生を丸刈りにしてしまうと、その野生の自然に包まれて暮らしている狩猟採集民たちも食べるものもなくなってしまう。

狩猟民にとっては、人間と野生との間で適度に奪い合い、返し合う、そのバランスが取れていることこそが安心であり、だからこそ「奪ったらお返しする」のでないと気が済まない、ということであったと推定される。

そういう人たちにとって「大量に増える」は、野生と人間とのバランスを乱す危険な火遊び、タブーに思え他のかもしれない。

* *

中沢氏は「縄文人」についても認知革命を経て意味を増殖させることを知っていた人々であったはずだと書く。そして縄文人は象徴を「肥大化させず、むしろ抽象化」した、とする。縄文土器の抽象的な「うねり」の造形や、山奥にたたずむ「無表情」な「磐座」のような、イメージの増殖を拒否するものによって、「あらわれ」ること、すなわち感覚し経験することが可能な日常の分節された世界が”発生”することそれ自体を象徴しようとした。

磐座は中間的な第三項としての「未生の卵」のようなものであり、土器のうねるような造形もダイナミックにあらわれつつある「ある」と「ない」の中間を象徴しているようにも見える。

◇

この縄文人たちのところに、稲作農耕民である「弥生人」がやってきたわけである。西日本から東へ東へ日本列島各地で縄文人と弥生人は一緒に暮らすようになっていったのであるが、その過程で縄文人の神話と弥生人の神話の折り合いをつけることが必要になったことだろう。

弥生人は、農耕民は象徴も作物も「大量に増える」を許容した人々である。弥生人が重んじる「作物が大量に増える」と、縄文人が重んじる野生の自然との調和を両立させるにはどうしたらよいか?

ここで開発されたのが、作物を大量に増やすパワーを、他でもない野生の自然の王が人間に授けた、とする神話である。野生と人間の二項対立の間で、人間を野生化し、野生を人間化する。その中間性を一身に負ったのが「王」という存在である。

中沢氏は『アースダイバー神社編』の133ページ、「蛇から王へ」という節でこの辺りの経緯を詳しく紐解いていく。

「小麦や米のモノカルチャーが開始されると、しだいに人間の自然からの分離が進行した。人間は田や畑に作り替えられた自然の一部を、コントロールできるようになる[…]。それまで動物や植物の世界の側にあった主権が、人間の社会の内部に持ち込まれる。[…]こうして王という存在が出現する。人間の王は、元々の主権者であった自然界の「王」たちから、主権を譲り受けたのである。そこで原初的な人間の王たちは、自然界の主権者であった熊や蛇から霊力を受けることによって、人間たちに君臨する存在となれる。」『アースダイバー神社編』p.133

穀物を大量に増殖させる力は、あくまでも野生の力の一部である。野生の力の主は「蛇」や「熊」によって象徴されていた。

この力を野生のままにしておいたのでは、奪い取りすぎたら向こうから取り返しにくる、という狩猟民時代以来の恐ろしい関係がそのまま残ってしまう。

そこで、この野生の力を人間の社会の中でコントロールできる形にして取り込んでくることが重要になった。

ここで「王」たちは、人間たちが織りなす人工の耕地と村落からいったん離脱して、野生の自然に直接接触し、そして野生の荒ぶる力を自らに付着させたり飼い慣らした上で、また人界へと持ち帰ってくる役目を担った。

そしてこの人界の王が荒ぶる野生へと入り込み帰ってくるプロセスを成功に導くのが、神話的な媒介者である縄文以来の中間的な第三項たちであった。

*

「勾玉」という未生の胎児の姿でもって中間性そのものを象徴する縄文以来の呪物は、特に強力な媒介であった。

中沢氏は縄文から弥生へと移行する過程で「勾玉」のデザインがリアルな動物の胎児の姿からつるんとした抽象的で生々しくない姿へと変容すること、しかし弥生の農耕社会が大きな危機に陥った時には野生的な胎児の形が復活することを、出雲や三輪で発掘された勾玉の写真を示しながら論じている。

* *

縄文と弥生のハイブリッドである弥生式の勾玉は、”穀物を大量に増殖させる野生の力”を、野生の領域から人間の世界へと引っ張り出してくる人界の王たちにとっては極めて強力な呪物になる。こうした具体的な形で象徴された中間的な第三項たちを、極めて古い歴史をもつ神社の伝承の中に読み解いていくのである。

* * *

ちなみに、佐藤究氏の『テスカトリポカ』に登場する、”煙る鏡”、太陽と重なった月、光る漆黒としての黒曜石の鏡などもまた、こういう未分でありながら分かれるつある中間的媒介者の極めて具体的な姿である、と読むこともできそうである。

ちなみに『テスカトリポカ』は21世紀の今日における”神話的思考”の極限的な可能性を見せてくれるたいへんな本である。諸々、合わせて読んで行きたいところである。

関連note

ここから先は

¥ 330

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。