レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(5) 人類の思考の”底”〜ニ段重ねの四項関係としての「構造」

絶対無分節の自己分節を観察・記述する

記述することで浮かび上がる分かれつつつながる動きの影は、

それ自体が”絶対無分節の自己分節”の影の一つである

”絶対無分節の自己分節”を”絶対無分節の自己分節”の影としての

”言葉”の配列へと置き換える

レヴィ=ストロース氏の『神話論理I 生のものと火を通したもの』を精読する試みの第五回目です。

(前回の記事(第四回)はこちら↓)

前回は『神話論理I 生のものと火を通したもの』の「序曲」「I」を読みながら「神話は果てしなく続く」ということについて論じました。

「神話は果てしなく続く」というのはつまり、神話論理がとらえようとしている「構造」が、「始まり」と「終わり」の二項対立や、他のあれこれの二項対立の”どちらか”に振り分けられて止まってしまうような代物ではない、ということであり、神話論理が扱うのは固まった二項関係ではなく、四項関係の関係、つまり最小構成で八項の関係なのだ、という話です。

*

ところで、二項関係、四項関係、八項関係というのは”私が”そう言う具合に読んでみたらわかりやすかったという話であって、レヴィ=ストロース氏はいきなりそこまで飛んでいってしまうことはない。

『神話論理』は人間のことばひとつひとつを丁寧に磨き上げ、それらをネジや歯車のようなものとして、神話の構造とその動き方の論理という巨大なシンボル・ジェネレーターを組み立てていく。

*

前回の続き、『神話論理I 生のものと火を通したもの』の17ページを紐解いてみよう。

そこには「精神」「自由」「幻想」、そして「気まぐれ、奔放、好き勝手」「法則」といった言葉が続々と出てくる。

「目的地は変わっていない[…]民族誌的経験を出発点にして、精神が活動している領域がどれだけあるのかという棚卸表を作ることであり、[…]自由という幻想に内在する必然が見えてくるレベルに到達することである」

いまここで問われようとしているのは「自由」と「必然」の二項対立である。

ここですかさず「自由とはなにか?」「(自由を拘束する)必然とは何か?」といった二項関係配列式の言い換え的思考を発動したくなるのを抑えて、ただ両者が対立しているということだけを覚えておこう。

この対立は「気まぐれ=奔放=好き勝手」と「法則」あるいは「規制」との対立にも言い換えられる。

「見かけの気まぐれ、奔放といわれている発想、好き勝手と思われている創意の奥底に法則が働いているということが、もし証明できると、そこから導かれる必然的な結論は次の様になるのではないか。つまり、精神自身と対面している精神、さまざまな対象と折り合いをつける義務から解放された精神は、いわば自分自身を対象として自分を真似るほかにない状態にあり、このような精神のおこなう操作の法則は、精神が他の機能で発揮する法則と基本的に同じなのであるから[…]、人類の精神がその神話においても規制されておれば、当然、精神はありとあらゆるところで規制されていることになる。

p.17

人間の「精神」と言えば、自由で、気まぐれで、奔放で、好き勝手な創意が可能であるもの、と、しばしば考えられる。

あるいはそのようであるべきだとも言われることがある。

しかし、その自由である”べき”「精神」が、実は「必然」的な「法則」によって「規制」されているとしたら?

しかもその”必然的な法則による規制”が、シンプルな「支配と抵抗」のような二項対立の片一方の側(つまり”支配”の側)に還元されるようなものではなく、「支配と抵抗」を含むありとあらゆる二項対立の分節を可能にし、人間に意味すると言うことを可能にし、人間の思考、精神の活動を可能にする、”必然的な規制法則”であるとしたら?

・・・

*

ここでレヴィ=ストロース氏は、人間の自由にケチをつけているわけではない。

そういうことではなく、”自由と非自由”というようなことさえも、何を隠そうそのように分節して二項対立関係を分けつつ結びつけているからこそ、言葉で論じたり思考することが可能になっている、という話に持っていきたいのである。

そしてこの分節するということが、いったいどのようなパターンで動いているのか。これがレヴィ=ストロース氏の問いである。

上の引用に「精神自身と対面している精神」と書かれている。

ここに空海の『秘密曼荼羅十住心論』と急接近しそうな気配がある。

つまり精神とは(心とは)、複数であり、また多重である。

上の引用に「対象と折り合いをつける義務」とある。

これは私たちが通常「精神」と呼んでいるもの、あるいは「自由な」精神と呼んでいるものが行っている目覚めた世界の、インデックス的に意味するものと意味されるものとがいつでもどこでも同じ様に固定的に固まっているはずだという要求が通る範囲内で伝達や、説得や、選択を強いる型のコミュニケーションや思考を強いるものである。

そこにはさきほどの自由と非自由とか、支配と抵抗とか、他にもありとあらゆる二項対立的を切り分けつつ物事をその対立する二項のどちらに振り分けるかを試す営みが、人間の精神的活動の基底を為すように動いている。

*

ここで、そもそもそういう”二つに分け”たり”二つに分けられた項を、他の二つに分けられた項のペアのどちらか一方と「同じ」とおく”といったことがいったいどういうロジックで行われているのだろうか、という問いが出てくる。この問いこそがレヴィ=ストロース氏の問いである。

「神話分析の目的は、人間がいかに考えるかをしめすことではない[…]示したいのは、神話が、ひとびとの中で、ひとびとの知らないところで、どのようにみずからを考えているかである。」

p.20

神話を分析することは、「人々がいかに考えるか」、つまり通常の明晰な精神がどのように動いているかという、できあいの二項対立を配列されるやり方のパターンを調べることではない。

レヴィ=ストロース氏による神話の分析は、できあいの二項対立が「できあい」という外観を呈するに至るまでのプロセス、二項対立関係が二項対立関係として分節されるとき、その分節する動きの法則性を記述する可能性を探る営みである。

神話はこの営みには「おあつらえむき」である。なぜなら神話は通常の精神のように、単に二項対立を順番に配列していくのではなく、二項対立関係がつかず離れずに分かれたり繋がったりするその動きを、”両義的で媒介的な中間項”の活動として、インデックスというよりもシンボル的な言葉をもちいて語っていくのである。

神話を分析することで、特に両義的媒介項の分けつつつなぐ動きに注目することで、分析者は二項対立の向こうに第三項を、つまり四項関係を、透視することができるようになる。

神話は「ひとびとが知らないところで」「考える」。

ここでいう「考える」を言い換えるならば、二項関係をいくつも設定しては、そのいずれかを選んだり、ある選ばれた二項関係のうちの片方の項を、別の二項関係の片方の項と”異なるが同じ”ものと置いたりすること、という具合になる。

人々が通常”知っている”のは、切り分け済みの二項対立が出来上がったあとのレベルのことである。しかし神話は通常の精神を支えているこの二項対立を切り分けたり結び合わせたりして発生させる動きと、その動きの法則性に触れている。

「さらに踏み込んで、主体というものを取り除いて、ある意味では神話たちはお互いに考え合っている、と想定すべきであろう。というのは、本書で取り出して示したいのは、(人間の意識の中にではないにしても)神話の中に何があるかであるよりは、互いに最大限に離れた精神や社会や文化から取り出した具体的資料である無意識的につくられたものに共通の意味を与えることができる、最上のコードを決めている公理と公準の体系だからである。」

p.20

神話の意味を無意味から分節するコードを制定している「公理と公準の体系」を示すこと、これこそが『神話論理』の課題であるという。

三重のコード

「神話それ自体を支えているのは二次的コードであるので(一次的コードは言語活動である)、本書が提供したいのは三次的コードの素描であり、素描の目的はいくつかの神話間相互の翻訳の可能性を手にいれることである。」

p.20

全部で1,000ページを軽く超える『神話論理』の「序曲」を、まだたった20ページ紐解いただけであるが、ここに『神話論理』を読み抜くための奥義がしっぽを出している。問題はこの”三重のコード”のモチーフである。

一次的コード:言語のコード=分節システム

二次的コード:神話が語ることのコード=分節システム

三次的コード:神話が語ることのコードを設定しようとする公理公準レベルのコード(神話で語られた分節システムを発生させている分節システム)

第一のコードと第二のコード

第一のコードは言語のコード。

これは少々強引に煮詰めるなら「意味するもの」と「意味されるもの」の二項関係をある類的パターンの範囲内に規制するコードである。

○ =/= ○

そして第二のコード。

これは現に言葉によって語られた神話の、語られた言葉たちの関係を規制するコードであるが、それはある二項関係(なんでもいい。太陽と月でも、人界と異界でも、猿と蟹でも)と、その二項関係を”付かず離れず”の距離に結びつけつつ分離し、分離しつつ結びつける”第三項(両義的媒介項)”からなる。

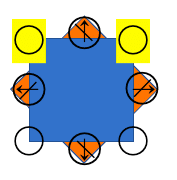

ここで言葉の関係は、二項対立と両義的媒介項の三者からなる三項関係に見えるが、じつは媒介項は一即二・二即一の項である。第二のコードはこの点で、”四であるような四でないような”四項関係である。

○ =/= ○

|| ||

/ /

|| ||

○ =/= ○

第二のコードを操るることで、第一のコード=伝達できる意味のある言語のコードを解除したり設定しなおしたりすることができるようになる。

第一のコードは日常を支える誰にとっても同じ意味の言葉というものを支えているコードなのだけれども、それは永遠に不変の固定されたものではなく、実は変えることができる。

もちろん、みんなでよってたかった気軽に変えてしまっては日常の”あたりまえさ”が崩壊してしまうので、この第一のコードを設定したり解除したり再設定したりする力の秘密は社会の表面には浮かび上がりにくいようになっているのだが、たとえば呪術師とか、共同体の中で神話を語る資格を特別に認められた人などは、インデックス言語に両義的媒介項を挟み、インデックスを巧みに「シンボル」に変換しつつ、第一のコードをインデックス即シンボルの状態に宙吊りにして、そのモードで第一のコードを変容させることがある。

たとえば共同体の社会関係が危機に瀕し、それまでの”あたりまえ”を反復させつづけていた日常の言葉の意味の安定性が(つまり第一のコードが)揺らいでしまった時に、この目覚めた意識が”分かる”ことのできる世界のコードを消滅の危機から救い出し再建するために、表層のインデックス的な意味のコードの二項関係を第三項を介して四項関係へと第二のコードの動く領域へと差し戻し、そこから新た第一のコードのインデックス的二項関係を復活させることが必要になる。これこそが、どうやら古来から人間が”神話”を語らざるを得なかった理由のひとつらしい。

*

第三のコード

この第二のコードの四項関係に対して、第三のコードは”四であるような四でないような”四項関係を発生させる=分節させる動きの動き方のパターンを規制するコードである。

そのコードを言語で記述してしまうのはのはかなり危険なのであるが(つまり第一のコードで”分かれて”しまうとマズイのであるが)、強いて実行するなら最小構成で八項関係として記号化される。

すなわち、第二のコードの四項関係を付かず離れずに分けつつ結びつけるためには、第二のコードの四項にとってみれば中間的媒介項に当たる項が四つ揃った別の四項関係が必要である。神話が語るコードを決めている第三の公理公準レベルのコードは、第二コードレベルの神話の四項関係と、その四項関係を分離しつつ結合する四大-両義的媒介的中間項の関係とを合わせた八項関係で記述される。

https://note.com/way_finding/n/nb31c6e3679ae

第三のコードから第二のコードが発生する具体例については、下記のさるかに合戦の記事に書いているので、ご参考にどうぞ

また、第三のコードの八項関係については下記もご参考にどうぞ

さて、この第三のコードについて記述するための八項を、第二のコードの水準から、第二のコードで実際に名付けられその活躍を語られる英雄たち(両義的媒介者たち)と媒介者たちが分けつつ繋いだものたちの「名」から、借りてくる。

ずれて重なった二つの第二のコードの四項関係の項たちを使って、第三のコードの動きを八項関係が切り分けられ結び合わされる運動として記述する。

「他のさまざまなコードと同じように、このコードは(注:第三のコードは)外部で発明されたり、外部に乞うてでてきたものではない。このコードは(第三のコードは)神話に内在しており、わたしは神話の中にそれを発見するにすぎない。」

p.20

そうしてこの二つの四項関係の関係としての八項関係こそが「構造」ということの最もシンプルな構成見本になる。

「重要なのは、人間の精神はそのときそのときの担い手が誰であろうと、この操作の過程で構造を示すということである。」

p.22

構造は、それ自体としてあらかじめ確固として「ある」ものではなく、二項関係、四項関係、八項関係を切り結びつつ互いに変換していく「操作の過程」の動きを通じて、その動きのパターンの影のようなものとして「示」されることである。

そしておもしろいのは、この構造、八項関係が四項関係を分節し、この四項関係に支えられ、二項対立関係からなる目覚めた意識の明晰な言葉の世界が現れるという一連の工程をレヴィ=ストロース氏が「人間の精神」と言い換えるところである。

*

この場合の「精神」は、理路整然とした目覚めた意識ということにとどまらず(つまり二項関係だけでどうにかなるレベルにはとどまらない)、四項関係、八項関係に深く根を張った”精神”である。それは個々の人間の身体とか、その中の神経系といったモノをはるかに超えて、言語や、音声や、感覚によって違いに気づくことができるありとあらゆる身体内外の”差異”のパターンと不可分一体に繋がった”精神”である。ここで『神話論理』の構造の話とと空海の言語の哲学、特に”心”による分節の理論とが、おどろくほどにぴったり重なるのである。

・・・

さて、ここでようやく『神話論理』の一巻目「生のものと火を通したもの」の「序曲」の「I」までを精読したことになる。

まだ「生のもの」も「火を通したもの」まで辿り着いていないが、この二つが感覚レベルで実在する誰もが経験できる二項対立の好例であることは先にふれておこう。それは感覚によって違いに気づくことができる”差異”であり、この差異を差異として分節することを可能にするのが、ある四項関係であり、さらにはなんらかの八項関係なのである。

ではその八項関係を八項関係として分節しているのは何なのか?と問いたくなるが、八項関係にはその外部はない。そもそも外部とか内部とか、原因とか結果とかを論じることを可能にしているのが八項関係であって…

…という話は長くなるので次回に続きます!

関連記事

ここから先は

¥ 440

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。