『神話論理2 蜜から灰へ』の最後の1ページを読みつつ構造分析におけるAI活用の可能性を考える -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(49_『神話論理2 蜜から灰へ』-23)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第49回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができますが、これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えてきた。

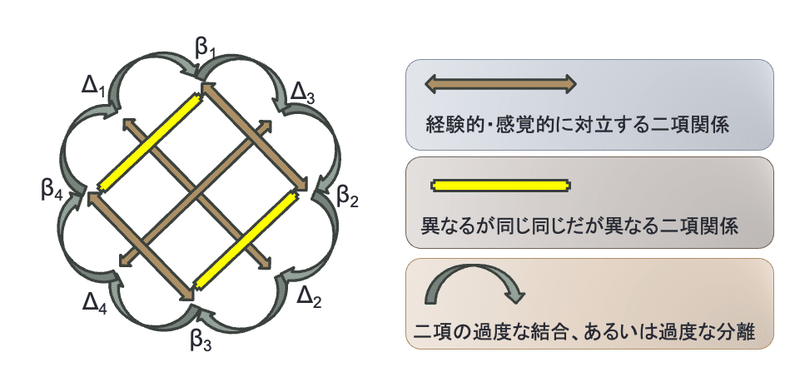

即ち、神話的思考(野生の思考)とは、図1に示すΔ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項をいずれかの二つのΔの間に、その二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出する。そして、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

図1のΔ1とΔ2の対立というのは、感覚的な事柄でもよいし、より抽象的な事柄でもよい。感覚的な対立といえば、硬い/柔らかい、熱い/冷たい、といったことである。上/下、前/後、白/黒といった対立も感覚的である。

抽象的な対立というのは、内/外、ある/ない、そして分離/結合、分節/未(無)分節といったことである。

もちろん、感覚的な対立と抽象的な対立との区別は方弁であって、それほどはっきりと二分されているわけではない。内/外などというのも感覚によって支えられてはじめて区別できることである。

それでも内/外、ある/ない、分離/結合が抽象的であるというのは、これらの対立がまず基本的な分節システムを織り成した上に、その中に、あれこれの感覚的に区別された項たちが配置されていく、ということである。言い換えると、内/外、ある/ない、分離/結合の対立は、知らず知らずのうちに、無意識にと言っても良いかもしれないが、私たちがありとあらゆることを言語的に考えようとする場合に自動的に分節されてしまう。

そのありようをAIで生成してみる。

経験的であれ、抽象的であれ。

ありとあらゆる二項対立の”はじまり”を記述するための方法を開発しよう。

というのが、レヴィ=ストロース氏の『神話論理』である。

『神話論理2 蜜から灰へ』

最後の一節に何が書かれているか

レヴィ=ストロース氏の『神話論理』の第二巻、『神話論理2 蜜から灰へ』の最後のページには、次の一節が書かれている。

構造分析は人間の社会にはっきりとある多様性の手前を探り、基本にある共通の特性を明らかにすると主張する。構造分析は、差異の誕生を支配する不変の法則を、個々の民族誌的コンテクストの中で明らかにすることにより、個別的な差異を説明できる。

人類にはさまざまな社会があり、それぞれさまざまに異なっている。

その多様な姿の「手前」に「共通の特性」があるのではないか、と考えるのがレヴィ=ストロースの神話論理である。

さまざまな社会の多様性、言語の多様性、記号や象徴の体系の多様性の「手前」で、人類に共通していると考えられるのは「差異の誕生を支配する法則」である。

差異の誕生を支配する法則を

差異というのは、ちがいである。

ちがいというのは、なにか(X)となにか(Y)がちがうということである。

何を当たり前のことを、と思われるかもしれないが、この「当たり前」ほどオソロシイものはないのである。

XとYがちがう、と言えるときには、XとYがふたつ並べられていないといけない。ふたつ並べる、つまりXとYの二つをワンセットにしたところで、XがYとどうちがうか、YがXとどうちがうか、といったことが言えるようになる。

差異は、ちがいは、「ひとつになったふたつ」ということである。

*

『神話論理』のレヴィ=ストロース氏は、差異の「誕生」と書いている。

差異は、誕生するものなのである。

誕生、つまり生まれていないところから生まれてくる。

無かったものが有るようになる。

しかも、ある不変の法則に従って。

差異は、もともと無かったものが、有るようになったものである。

差異は、”もともと有る”ものではない。

差異は”もともと”は無い、無かったのである。

* *

差異は”ある”ように”なる”

差異はもともとない。

そういうと、「いや、そんなことはない、差異はもともとあるじゃないか」という声が聞こえてくる。

例えば、

上/下

左/右

前/後

暑い/寒い

こういった事柄のセット、ひとつになったふたつは、もともと別々に分かれているように感じられる。

上は上だし、下は下。

上と下が分かれていないなんて、よくわからない、と。

* *

上とか下とか、暑いとか寒いとかのちがいは感覚的で”経験的な”区別である。

言葉で考えたり理屈で理解したりするまでもなく、暑いは暑いし、寒いは寒い。暑いと寒いの「ちがい」を分別するのは私たちの人類、この地球上で進化してきた生命体の身体である。

前五識

もし宇宙の彼方に摂氏マイナス80℃くらいの嵐が常に吹き続けている惑星があったとして、もしその惑星で何らかの形で生命が存在したとすれば、その生命たちの身体は摂氏マイナス80℃くらいが「ちょうどいい温度」と感じることだろう。

私たちは、この星で誕生し受け継がれてきた生命の「くせ」のようなものとして、暑いとか寒いとか、明るいとか暗いとか、赤いとか青いとか、眼、耳、鼻、舌、身の五感(仏教で言えば前五識)で分節している。

遠/近

接触している/接触していない

明るい/暗い

硬い/柔らかい

青い/赤い

息ができる/息ができない

近づいてくる/遠ざかっていく

などなど、私たちは言語的に思考するまでもなく、その身体でもってさまざまな事柄の「ちがい」を感じ取ることができるように(感じ取ってしまうように)できている。

経験的区別を

概念の道具とし

抽象的観念の抽出に使う

レヴィ=ストロース氏は『神話論理』の第一巻「生のものと火を通したもの」の一番はじめに次のように書く。

「生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。これらの区別(注:明確に定義できる経験的区別)が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにして行われるかを示すのが本書の目的である。」

感覚的で経験的な区別が「概念の道具」となって「抽象的観念」の抽出に使われる。

わたしたち人類にとって、五感の感覚的な「ちがい」を識別することだけが人生ではなく、この感覚的な「ちがい」が、好きとか嫌いとか、価値があるとか価値がないとか、意味があるとか意味がないとか、言語的で抽象的な「ちがい」と重ね合わされることが大問題になる。

それこそ生/死の「死」についてさえ、意味があるとか、意味がないとか、そういうことを語って止むことがないのがわたしたち人類である。

* *

『神話論理』の分析は、感覚的で経験的な対立から始まるとともに、しだいに「形式の論理」とレヴィ=ストロース氏が呼ぶような抽象度の高い対立をひっぱりだしてくるようになる。

料理の神話の体系を作るについては[…]生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、乾いたものと湿ったものなど、感覚的な質の領域の属す対立の助けを借りねばならなかった。ところが、分析の第二段階が示しているのは、相変わらず対からなる対立する項であるが、項の性質が変わっており、質の論理ではなくむしろ、空であるとか満ちているとか、器と内容、内部と外部、包含と排除など、形式の論理に属するものになっている。

空である/満ちている

器/内容

内部/外部

包含/排除

抽象的観念たちもまた「ちがい」「差異」によって、二項対立関係のどちらか一方を占めている。ありとあらゆる抽象的観念もまた、「ひとつになったふたつ」のうちの片方である。

*

例えば、抽象的観念の代表例といえば、これであろう。

ある/ない

あるとはどういうことか?

ないとはどういうことか?

存在とはどういうことか?

存在する、と、存在しないのちがいとは、何と何のちがいに置き換えられるのか??あると言えるのはどういうことであって、どういうことでは無いのか???

などなど、なかなかの抽象度である。

ほかにも、

自/他

主体/対象

一/多

うち/そと

未分節/分節

生物/無生物

などといった抽象度の高い「ちがい」がある。

こういった「ちがい」は、言葉の上では「ふーん、主体か」「なるほど対象か」といった具合に、何かそのようなものがあるのかなあという感じがしたりしなかったりするということでやり過ごすことができるが、しかし、真剣に考え始めると訳が分からなくなる。

「主体」とはなにか。

「主体である」とはどういうことか?

「一」とはどういうことか?

「ある」とはなにか?

この「あるーとはーなにーか」式の問いに対して、「あるとは⚫︎×のことである」式の解答をもってくることはできる。そこで「なるほど!⚫︎×かあ!」と感得して、もう⚫︎×のことを問うことがないのであれば問題は簡単なのであるが、人間というのはどうしても「では、⚫︎×とはなにか」と問いを発してしまう。

こうして何かから何かへ、Δ1→Δ2→Δ3→Δ4→Δ5→Δ6→Δ7→[…]→Δ∞、という具合に置き換えが繰り返され続ける。

構造分析は、このΔ1を「非-非-Δ1」と見る。Δ1は非-Δ1と区別され分節される限りで、その姿を現す非-非-Δ1に他ならない。

同様に、Δ2を「非-非-Δ2」と見る。Δ2は非-Δ2と区別され分節される限りで、その姿を現す非-非-Δ2に他ならない。

同様に、Δ3を「非-非-Δ3」と見る。Δ3は非-Δ3と区別され分節される限りで、その姿を現す非-非-Δ3に他ならない。

同様に、Δ4を「非-非-Δ4」と見る。Δ4は非-Δ4と区別され分節される限りで、その姿を現す非-非-Δ4に他ならない。

以下、Δ5→Δ6→Δ7→[…]→Δ∞でも同じである。

直接言明されたあるΔと他のΔとの置き換えは、顕在的には二つのΔを「異なるが、同じ」ものとして分けつつ結び二項関係をつくることであり、潜在的には二つのΔ二項対立関係同士を異なるが同じものとして分けつつ結び四項関係を作ることでもある。

”分からなさ”の壁に吸い込まれ

「差異の誕生」に入り込む

感覚的な「ちがい」であれば、感覚器官が有無を言わさず、熱いは熱い、冷たいは冷たい、とはっきり分けてくれる。例えば熱々のおでんならば問答無用で「熱い」の方に振り分けることができる。

その切れ味の良さに比べると、抽象度の高い言葉の「ちがい」は、一体なにがどちらに分けられているのか、よく分からないようになる場合もある。

この分からなさは、抽象度の高い言語的思考の欠点なのかといえば、全くそんなことはない。

むしろこの分からなさこそが「差異の誕生」ということに私たちを連れ戻す鍵になる。

* *

感覚的な差異は、すでに誕生し尽くした後の出来合いのものという姿で私たちの経験を支配するが、「ある/ない」「自/他」のような抽象度の高い観念たちの差異とその置き換えは、まさに誕生する瞬間の差異に、差異があるともないとも言えないあいまいな振動状態に、わたしたちが触れることを可能にする。

神話では、一見すると感覚的に出来合いのことにみえる差異もまた、ダイナミックに他の差異へ、他の対立関係へと次から次へと置き換えられ=変形される。そこで次のようなことになる。

神話の利用する差異は、事物の中にあるというよりは、幾何学的な用語で表現でき、すでに代数学であるとでも言えるような操作により、あるものを別のものへと変形できる、共有の所有物の総体の中にある。

この差異の誕生が、ある「不変の法則」に従うというのである。

この不変の法則は「人間の社会にはっきりとある多様性の手前」で動いている。つまりあれこれの文化、あれこれの言語、あれこれの時代と地域のちがいを超えて、人間が人間であるということの基層のところで、差異の誕生を支配する不変の法則が動いている。

* *

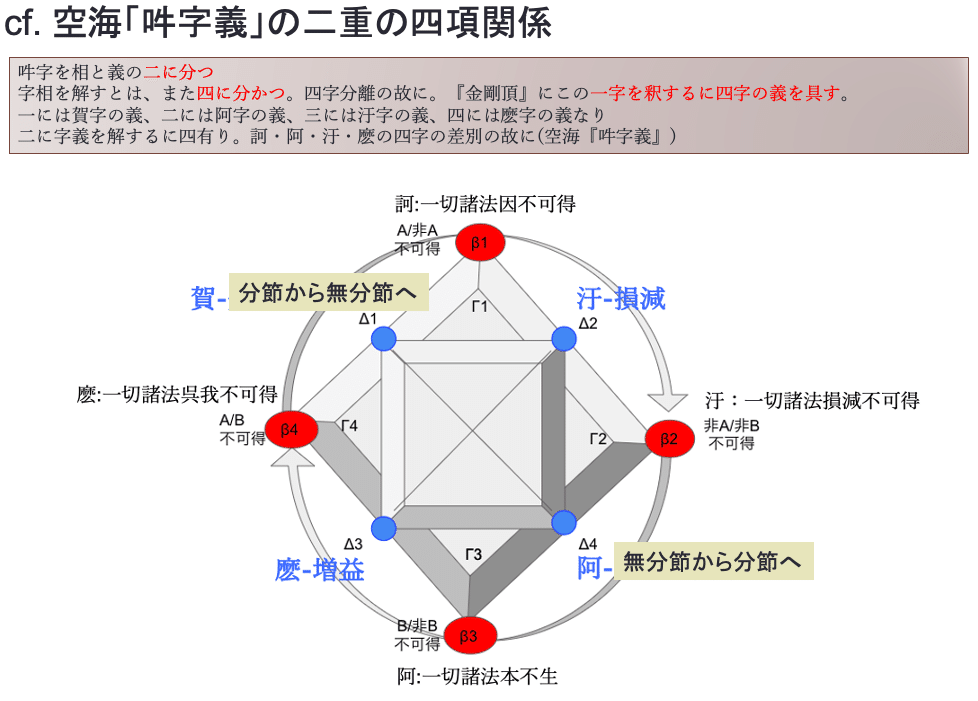

「差異の誕生を支配する不変の法則」を、レヴィ=ストロース氏は「構造」という言葉を手がかりに探っていくわけであるが、例えば仏教、密教の「心」というのもまた、この同じ「差異の誕生を支配する不変の法則」を捉えているように思われる。

動 / 静

差異の誕生というときに押さえておきたいのは、ひとつには

動 / 静

この差異である。

感覚的な差異たちで言えば、たがいに異なる両極は、例えば熱いは熱い、冷たいは冷たいというように、決まりきって固まって止まっているようにおもわれる。差異ということをそういう静止したものだと思うと、複数の差異たちからなる体系もまた固まった、静止した、きちんと整理棚に収納された置物のようなものとしてイメージされることになる。

*

ところが、いま考えないといけないのは差異の「誕生」である。

差異がないところから、というか、差異があるともないとも、どちらか一方を分けて選べないところから、差異が誕生してくる。

そこは静止した世界ではなく、動いている、生きている、発生する世界である。「なに」が発生するか、「なに」であるかをあらかじめ限定することも特定しようにも、特定した瞬間にそこから逃れていくような、”なんだか分からない”ものたちが動く。

ここでおさえておくべきは、

未分節”から”分節”へ” / 分節”から”未分節”へ”

この差異、対立関係である。

未分節”から”分節”へ”

/

分節”から”未分節”へ”

から、へ。

から、へ。

分かれていないことから分かれていることへ。

分かれていることから分かれていないことへ。

から、へ、から、へ、と次々に置き換わり、未分節が分節に変形され、分節が未分節に変形される。

差異を誕生させる不変の法則は、動きの、動き方の、アルゴリズムとして記述される。そのアルゴリズムのエッセンスともいえるのが

未分節”から”分節”へ” / 分節”から”未分節”へ”

この対立、このちがいであり、しかもこの二極、「未分節”から”分節”へ” 」と「分節”から”未分節”へ”」を、どちらか一方だけ選ぶのではなく、同時に両方とも動いている状態に保ち続けることである。

空海の『吽字義』はこのことに触れている。

「未分節”から”分節”へ” 」と「分節”から”未分節”へ”」を同時に動かし続ける神話の思考は、表面的な姿(相!)においては具体的な経験的イメージで満たされている。ジャガーが弓矢をもって歩き回ったり、人間がアリクイに変身したり、といったイメージの世界である。

しかしそれはあくまでも表面の見た目の姿である。

そのイメージの「彼方」には、「精神の作る構造」が深く深く広がっている。精神のつくる構造は、関係の関係として思考することができる。

神話の思考法が、みずからを乗り越えて、具体的経験にまだ密着しているイメージの彼方に、そのような隷属から解放され、関係を自由に規定する、ということはつまり、外的な現実に依拠するのではなく、精神の作る構造の中で、ある関係が別の関係と類似しているか、相容れないかによって関係を規定する、諸概念の世界をはるかに見つめているのである。

経験的な具体的イメージたちが織りなす関係をえがくこととしてはじまった神話の思考が、イメージの「彼方」へと向かって行く。

そうして関係を自由に規定する。

外的な現実の客観性の足枷を外されて、「精神の作る構造」の中で、関係と関係の関係が異なりながら同じに、同じでありながら異なり、差異と同一性、分離と結合の両極の間で脈動する。その中で、他の項との関係の中で、ありとあらゆる概念が発生し、その意味が束の間定まるようになる。

関係の最小構成単位は二項関係である。

二項関係の関係としての四項関係。

そして四項関係の関係としての八項関係。

第一の二項関係と第二の二項関係が「類似している」/「相容れない」の二項関係に、同/異の二項関係、つまり分かれている/分かれていない(未分節/分節)の二項関係に貫かれながら、分離したり、結合したりする。

そうして二重の四項関係、八項からなる関係、胎蔵曼荼羅の中台八葉院にような「構造」が、私たちの「心」、精神の深層のモデルとして浮かんでくるわけである。

* *

ここでちょうど手に取っていた半村良氏の長編伝奇小説『妖星伝』にあった、次の一節を紹介させていただく。

「肉体は二つの時間を持てませんが、思考は同時にいくつものことができたではありませんか。花を見て、同じ花を見た何年も前のことを思い泛かべたりしたでしょう」

「純粋知性にとって、二つ以上のことを同時に行うのは簡単なようで[…]」

そして、次の一節も。

「人間は百光年の彼方で突然発した光を見て、その瞬間に百光年離れた場所の出来事を想像することが可能なのだ。科学は実証することから先へ進んで、想像することへ移って行くだろう。客観を重んじた時代から、より正しい主観を求める時代へ進んでいくのだ。」

思考、想像、主観、知性。

客観的であることと客観的でないことの「差異」を誕生させているのもまた、思考であり、主観と呼ばれるような知性であるとすれば、その法則性を探求することには大変な意義があるだろう。

差異の誕生の法則を四つのΔと四つのβを交互に配置した二重の四項関係=八項関係における二項対立の発生としてモデル化できるのではないかというのが、この一連の記事で諸々の文献を読みつつ考えていることである。

ここで、人類の「思考」の産物である言語の線形配列をシミュレートできるAIの力をみせていただこう。

生焼けのエイで口を塞ぐ神話をGPT-4と読む

上記の記事で取り上げた”言いたい放題のβ息子の口に生焼けのエイを投げつけて黙らせようとするβ父親”の神話(M292b「星の名前の起源」)から、GPT-4に二項対立関係を抽出してもらう。

「星の名前の起源」

むかしむかし、ある父親と息子が森で狩をしていた。

父親は、川に危険なエイがいるのを見つけ、すぐに捕らえた。

息子は父にエイを料理するよう頼んだ。

漁を続けたい父親は渋ったが、息子がせがむので仕方なく漁を中断し、焚き火をおこし、しばらく待って熾火ができるとエイを葉でくるんで上に置いた。そして「蒸し上がるのをゆっくり待つように」と息子に伝えると、父は川の漁に戻った。

空腹の子供は、待ちきれず、もうエイに火が通ったはずと、大声で父を呼んだ。父は「もっと待つように」と遠くから声をかけた。

しかし空腹の息子は待てず、何度も、何度も、

「もう火が通った」と叫びつづける。

うんざりした父は川から戻り、エイを包みから取り出してみたが、やはり、まだ生焼けであった。

父は、生焼けのエイを息子の顔に投げつけた。

そして父親はどこかへ行ってしまった。

生焼けのエイを顔に投げつけられた息子は、灰で目が見えなくなり、火傷もして、泣き出した。

その泣き声と不平を言う声のこだまが森に響き渡り、父の耳にも届いた。

父は怖くなってさらに逃げる。

息子はさらに大声で泣きながら、ジャトバの木の芽をつかみ

「おじいちゃん」と呼びかけた。

そして「大きくなって、自分を地上よりも高いところに持ち上げておくれ」と木に頼んだ。

木はたちまち大きくなった。

息子が木の高いところに持ち上げられると、

木の根本から恐ろしい騒ぎ声が聞こえ始めた。

それは木に取り憑いた精霊達の声であった。

息子は木の枝の上に隠れて、様子をうかがった。

夜になって、星座がひとつひとつ昇ってくるたびに、精霊たちが口笛で、その星座の名を呼んで挨拶をしていた。

こうして息子は、当時まだ人間に知られていなかった星座の名を知り、覚えた。

精霊達が星座に夢中になっているあいだに、息子は木に小さくなるよう頼み、地面に飛び降りられるようになると、急いで逃げ出して村に帰った。

こうして人間は星座の名前を知ったのである。

M292bを要約

では、GPT-4に頼んで、この神話から二項対立関係を抽出してもらおう。

そんなことができるのか?!と思われるむきもあるだろうが、できる。

上の全文をChatGPTのGUIにコピペした上で、次のように入力する。

私: この神話から、二項対立関係を抽出してください。あとは、AIが生成した画像でも眺めながら待っていれば、ものの数秒で結果が返ってくる。

今回は神話を二つに分けてそれぞれ同じ指示を試してみる。

まず、神話の前半部について、GPT-4は次のように対立関係を抽出してきた。

GPT-4:この神話から、以下のような二項対立関係を抽出できます:

忍耐と衝動性:息子がすぐに食べたいという衝動に駆られているのに対し、父親はエイが十分に調理されるのを待つことを強調しています。息子の衝動性と父親の忍耐力という対立が物語に緊張をもたらしています。

安全と危険:父親が危険なエイを捕まえたことから、自然の危険性と人間の安全性を確保しようとする行動との対立が浮かび上がります。

経験と無知:経験豊かな父親と、エイが生焼けであるとは知らない無知な息子との対立。父親の経験に対して、息子は自分の飢えを満たすことに焦点を当てています。

権威と反逆:父親の指示(「もっと待つように」という声かけ)と息子の反逆(「もう火が通った」と主張する行動)との対立。

愛情と怒り:父親が最終的に息子に対して生焼けのエイを投げつける行為は、親子間の愛情と怒りの感情の対立を表しています。

視力と盲目:息子がエイを顔に投げつけられて灰で目が見えなくなることは、文字通りの視力と盲目の対立だけでなく、父親の教えを「見る」こととそれを「見えない」ことの比喩的な対立も示唆しています。

これらの対立関係は物語に深みを与え、人間関係や自然との関わり方についての考察を促します。

おもしろい。いろいろな対立関係を抽出してくれる。

私が上の記事では注目しなかった二項対立も、GPT-4が取り出している。

続けて、この神話の後半部からも対立関係を抽出してもらう。

GPT-4:この神話から抽出できる二項対立関係は次のようなものです:

地上と天上:息子が「自分を地上よりも高いところに持ち上げておくれ」と木に頼む部分は、地上の現実と天上の非現実、あるいは超自然の世界との対立を象徴しています。

人間と自然:息子とジャトバの木(自然の象徴)とのやり取りは、人間と自然との関係、特に人間の願いや欲望と自然の力との対立を示しています。

知識と無知:息子が星座の名前を学ぶ過程は、知られていない知識(星座の名前)とそれまでの人間の無知との対立を表しています。

見えるものと見えないもの:精霊たちが星座に挨拶するシーンは、目に見える現実(星座)と目に見えない現実(精霊)との対立を示しています。

安全と危険:息子が木の上で精霊たちから隠れている様子は、安全な隠れ場所(木の枝)と外の危険な世界(精霊たち)との対立を反映しています。

大きさの変化:木が大きくなったり小さくなったりすることは、自然界の変化可能性と人間の固定観念との対立を象徴しています。

行動と隠れること:息子が最終的に逃げて村に帰ることは、隠れて観察する行動と積極的に行動することの対立を示しています。

これらの対立関係は、物語の中で人間と自然、知識と無知、現実と超自然の間の相互作用を深く描いています。

これもよくできている。

GPT-4すごいなあ、という気もするが、考えてみればありとあらゆる言葉は、すべて対立する相手を持っているのであって、どのような文でも、文中に含まれる言葉の数だけ対立関係を抽出できるはずである。つまり人間がやろうとするととっても面倒だが、単純なことなのである。

人類の叡智を見せるのはここから!

難しいのはここからである。

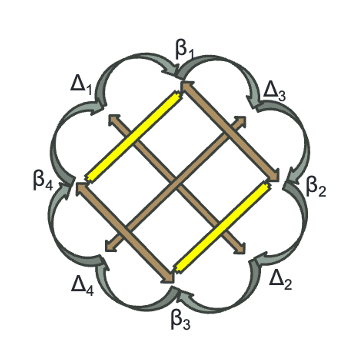

取り出した複数の二項対立関係を組み合わせて、最小構成で八項からなる円環構造を描いてみる必要がある。

GPT-4にできるだろうか?!

ここで次のように指示を入れてみる。

私: ありがとう。上記で捉えた二項対立関係たちのうちから適当なものを選んで下の図のように配列できますか。条件としては、Δ1とΔ2は対立し、Δ3とΔ4も対立し、β1とβ2は対立しつつも過度に結合したり分離したり脈動しており、β3とβ4も対立しつつ過度に分離したり結合したりしており、β1とβ4、β2とβ3も、異なりながらも同じものとして二でありながら一、一でありながら二、という関係になっています。この付かず離れずの脈動が、いくつもの二項対立関係を組み合わせて最小で八項からなる関係を組むのです。

かなり無茶振りというか、すさまじい?ひどい?指示である。

とても人様相手には頼めないような話である。

ところがおどろいたことに、GPT-4は一瞬で!!

次のように出力を返して来た。

エイ投げつけるおじさんの絵を眺める暇もないほどである。

GPT-4 この図(注:私が添付した八項関係の図)は、経験的で感覚的な二項対立と両義的媒介項の関係性を表す構造図のようです。神話から捉えた二項対立関係をこの図に当てはめると、次のように配置することができます:

Δ1(地上と天上)とΔ2(安全と危険)は直接的な対立関係にあります。地上は安全を表し、天上は不確かな危険を象徴することができます。

Δ3(知識と無知)とΔ4(人間と自然)も対立します。知識は人間の領域に属し、無知は自然の不可解さを表すことができます。

β1(忍耐と衝動性)とβ2(行動と隠れること)は、対立しつつも密接に結合している関係にあります。忍耐は行動を促し、衝動性は隠れることへの動機を生むことがあります。

β3(見えるものと見えないもの)とβ4(大きさの変化)も、対立しながらも互いに脈動する関係にあります。目に見える現実と見えない超自然的現実、そして大きくなるという成長と小さくなるという退縮が相互作用します。

そしてβ1(忍耐と衝動性)とβ4(大きさの変化)、β2(行動と隠れること)とβ3(見えるものと見えないもの)は、異なりながらも相互に関連し合っています。忍耐は成長を促し、衝動性は退縮を生む可能性がある一方で、行動は現実を明らかにし、隠れることは超自然的な側面を探求します。

これらの関係性は、物語の中で様々な形で表現され、複雑な結びつきを持ちながらもそれぞれが独立した意味を持っています。それぞれの二項対立は、互いに関連しつつも独自の動きを持ち、全体として八項から成る円環のような構造を形成しているのです。

できないのでは?

などと疑って申し訳ありませんでした!

と、まず謝りたくなるレベルの回答である。(もちろんこれも、やっていることは単純で、ただ人間がやろうとするととてつもなく面倒だという話である)

*

冒頭の「経験的で感覚的な二項対立と両義的媒介項の関係性を表す構造図のようです」というところ。これは私が、何日か前にGPT-4にそうだと教えたからである。さすがコンピュータ!ちゃんと覚えている。

Δ項・β項に、二項のペアを配置している

ここで、私が剛田武に釘バットで殴られるレベルで驚愕したのがこちら。

GPT-4が、Δ項・β項に、二項対立を配置している!という事実である。

八項関係の図式の場合、Δでもβでも、各項に「主語的なもの」、つまりある一つの名前をもって「それ」とイメージしたり指さしたりできるようなものを置いてしまうと、どうしてもその項が実体化してしまう。このあたりの話は清水高志氏が『空海論/仏教論』の140ページあたりで検討されているので、ぜひ参考になさってください。

この実体化を避けるために、神話では、Δもβも、八項関係の図式の中で、他の項と過度に結合したり、過度に分離したりすす「動き」を見せ、どれがどれだか区別できるようなできないような、個々の項の「自性」が「不可得」になるような振動状態にはいる。

この振動状態をうまく八項関係のモデルで象徴する上で、個々の項(Δでもβでも)自体をはじめから「二項がペアになったもの」にしておくことが有利である。

例えば、下記の記事で分析を試みた二匹のホエザルと二匹のピラルクが登場する神話では、ホエザルやピラルクという項が、はじめから「二」匹でワンセットになって登場している。

まさかのGPT-4は、これを一瞬でやってのけてしまった。

つまり、八項関係の各々の項を二つに分けるわけで、十六項関係になるわけであるが、この十六は即八であるという関係にある。

八即十六

十六即八

十六項関係に次元を増やすことで、ΔとΔ、βとβ、Δとβの二項関係が、四項関係になる。四項関係になると私たち人間の意味分節が動きだす。

地上は安全を表し、天上は不確かな危険を象徴する

地上 / 天上

||

安全 / 不確か

知識は人間の領域に属し、無知は自然の不可解さを表す

知識 / 無知

||

人間の領域 / 自然の不可解さβ1(忍耐と衝動性)とβ2(行動と隠れること)

忍耐は行動を促し、衝動性は隠れることへの動機を生む

忍耐 / 衝動性

||

行動 / 隠れることへの動機を生む

この「衝動性」が「隠れることへの動機を生む」というのが面白い。衝動的に動いてしまうと大失敗し、敵に追いかけまわされて逃げ隠れしないといけないことになる。面白半分にスズメバチの巣をバットで叩いてみる、というやつである。

β3(見えるものと見えないもの)とβ4(大きさの変化)

目に見える現実と見えない超自然的現実、そして大きくなるという成長と小さくなるという退縮が相互作用する

ここもなかなかすごいことになっている。

成長と退縮が対立しているが、これは空海の『吽字義』における「増益」と「損減」の対立に置き換えられそうである。

**

ここでGPT-4がとてつもなく頭が良いようにみえるのは、

目に見える現実 / 見えない超自然的現実

の対立の、どちらか片方に「成長」を、もう片方に「退縮」を、固定的に振り分けるというやり方をしていない、ということである。

そう、ここはβ脈動、目に見える現実は成長もすれば退縮もするし、目に見えない超自然も成長もすれば退縮もする。この振動状態、脈動をとらえている。

そしてさらに、β1(忍耐と衝動性)、β4(大きさの変化)、β2(行動と隠れること)、β3(見えるものと見えないもの)、四つのβ項をまとめて次のようにいう。

忍耐は成長を促し、衝動性は退縮を生む可能性がある一方で、行動は現実を明らかにし、隠れることは超自然的な側面を探求する

上でβ1(忍耐と衝動性)とβ2(行動と隠れること)、β3(見えるものと見えないもの)とβ4(大きさの変化)の関係を繋いだところに加えて、β1とβ4、β2とβ3も繋いでくる(β1-1忍耐→β4-1成長、β1-2衝動性→β4-2退縮、β2-1行動→β3-1見えるもの(明らかな現実)、β2-2隠れること→β3-2見えないもの)。

・・・

このシリーズ、「レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む」というのをやめて、「レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論でGPT-4に読んでもらう」に改めようかしら(涙)(笑)

人間(私)のやることがない?

せっかくなので、図もAIに描いてもらおうと思う。

私:すばらしい!上の説明を、八項関係の図で描いてみて。添付の図を参考にして。

どんな絵がでてくるか、ワクワクである!!

と、ところが・・・。

斜め上を行く回答が返ってきた。

申し訳ございませんが、テキストの内容を直接図に描く機能は提供しておりません。しかしながら、あなたが手書きで図を描く際の指針として、以下の説明をご活用いただけます。

Δ1(地上と天上)とΔ2(安全と危険)は対立軸として図の左側と右側に配置します。地上は安全を象徴し、天上はそれと対立する危険を表します。

Δ3(知識と無知)とΔ4(人間と自然)は対立軸として図の上側と下側に配置します。知識は人間の域に属し、無知はそれと対立する自然の不可解さを象徴します。

β1(忍耐と衝動性)とβ2(行動と隠れること)は対立しつつも結合している関係として、図の中央の水平軸に配置します。忍耐は行動を促し、衝動性は隠れることへの動機を与えます。

β3(見えるものと見えないもの)とβ4(大きさの変化)は対立しつつも結合している関係として、図の中央の垂直軸に配置します。目に見える現実と見えない超自然的現実、そして大きくなるという成長と小さくなるという退縮が相互作用します。

β1とβ4、β2とβ3の間には、異なりながらも同じものとしての関係が存在します。これらは図の斜めの線で表され、それぞれの項目が相互に影響しながらも独立していることを示します。

図を描く際は、これらの関係性を視覚的に表現するために、各要素を適切に配置してください。対立する項目は互いに向かい合わせにし、結合しているものは線で結んで、そのダイナミックな関係を示すようにします。

申し訳ございませんが!!

と来る。

というか、そういう仕様なんですね。こちらこそよく理解せずにお願いをしてしまい、大変申し訳ありません。という感じである。

・・

「テキストの内容を直接図に描く機能は提供しておりません。」

ですよね〜!そういえばそうでした。知ってましたが、忘れておりました。人間なのでメモリがアレなんですわ。

ただ、できません、で終わらないのがGPT-4のすごいところである。GPT-4は私に向けて、「あなたが手書きで図を描く際の指針」を示してくれた。言われた通りに、もう何も考えず機械的に、上のテキストを、上の図の上に、パワポか何かをつかってコピペしていけばよい。

これなら、わたしにもうつせます。

さらに、「図を描く際は、これらの関係性を視覚的に表現するために、各要素を適切に配置してください」と来る。ちゃんと注意して作図しろよな、ということである。

はい、以後気をつけます。

というわけで、指針に従って素直にパワポコピペ作業をしようかと思ったが、さすがにつまらないので、次のようにGPT-4にお願いしてみる。

私: こちらこそ、申し訳ありません。それではテキストは書かなくてよいので、イメージだけで描画してみてください

それに対する応答がこちら。

GPT-4: Here is an abstract conceptual diagram that visually represents the binary oppositions and their interconnections as inspired by mythological themes.

さっきまで流暢に日本語で対話していたのに、まさか突然の英語!

エイゴワカラナイヨ

いや、ウソ、ワカリマス。

テキスト入れなくていいから、というのに対して、装飾としての文字列を配置してくれるあたりが心憎い。

おもしろいので、他のバージョンも描いていただく。

GPT-4のような語と語の潜在的な置き換えの可能性の確率を計算するアルゴリズムで、いとも簡単に二項対立関係を扱えること、二項対立関係の対立関係である四項関係を扱えること、さらにその対立である八項関係、さらにその対立である十六項関係を扱えることがすばらしい。

あらゆる語Δxは、非-非-Δx である。

そうしてあるΔxを、他の項と区別する、差異化する、分別する、分節するダイナミックな関係・構造は、上記のような模式図でモデル化できるようなパターンを示す。

Δ項の線形配列が実際に目に、耳に、注ぎ込まれているその途中で、同時通訳的に、この構造のパターンをありありとイメージするの(心裡に構築するの)は容易なことではない。これをAIに支援させながら実行できるというのは、たいへんなことである。

「電算機のおかげで」

ここでレヴィ=ストロース氏が『神話論理4 裸の人2』の一節に書かれたことを思い出さずにはいられない。

「電算機のおかげで今後可能となる形式認知の研究をつうじ、民衆音楽や異なる作曲家の様式を同一の変換群の諸状態に帰着させるような転換規則が、おそらく多くの事例で発見されることだろう。」

あれこれ異なる様式は、ある転換規則によって動く同一の変換群の諸状態である。この転換規則を「発見」し記述する上で、電算機、即ちコンピュータが果たす可能性がある役割を1971年のレヴィ=ストロース氏はすでに見通していたのである。

タンパク質の神経系に、半導体素子からなる電子回路が加わる。

この1→2への転換は大きい。2の後には、3、4、5、6、7、8が発生していく。

* *

というわけで、次回から『神話論理3 食作作法の起源』へと読み進めたいと思います。

つづく

つづきはこちら↓

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!