ウェブ制作会社/社内Backlogルールチラ見せ

こんにちは。待島です。

Backlog Advent Calendar 2019の11日目の記事として書きます。

札幌のウェブディレクションチームGear8で、ディレクターとしてBacklogを使っています。社内でBacklogを使う上でのルールと、便利な使い方をご紹介します。

★ルールその1:社内のあれこれは3つのプロジェクトに集約する

Backlogのいいところは、自社のメンバーもクライアントも一緒に、1つの場所で課題に取り組めることですよね。でも、内容によってはクライアントに出さずに、社内だけで確認したり、完結したいものもあると思います。

そんな時に使うのが、社内用のBacklogプロジェクトです。

Gear8では、社内のメンバーだけが参加するプロジェクトを主に3つ設けています。

1)新規提案案件の状況報告・共有

2)受注した案件の依頼・進行管理

3)よろず質問コーナー

です。

1)新規提案案件の状況報告・共有

このプロジェクトでは受注前のプロジェクトを管理します。

課題の件名は、

XXさん紹介/XX株式会社サイトリニューアル

問合せフォーム/XXサイトのプロポーザル

電話/XXXXXの社内評価ツール

というように、(ファーストコンタクトの種類)と(案件名)をスラッシュで区切って記載します。

問い合わせのきっかけ、ファーストコンタクトの内容、打ち合わせ結果の報告、メールでのやり取りの共有などを残します。

これがあることで、

○ 提案内容や見積もりの社内相談

○ 受注時・失注時の要因の振り返り

○ プロジェクト開始時のメンバーへの共有

○ 問い合わせの初期対応の漏れ防止・スピードアップ

○ 新規案件のたまり場になるので、状況をまとめて確認

をすべてBacklog上で行えるのが良いところです。

問い合わせをチェックして社内に振り分ける担当と、クライアントへ連絡する担当を別々にすることで、「誰も見てない・誰も対応してない」というミスを防いでいます。

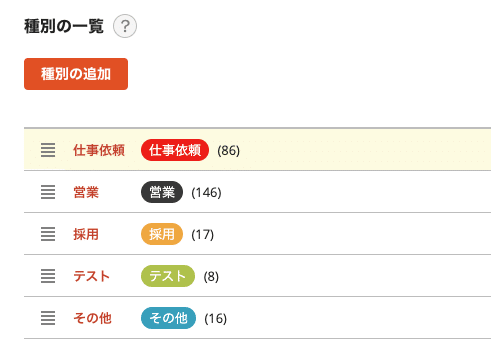

サイトのお問い合わせフォームには、仕事の依頼以外のメールが来ることも多いので、振り分け担当が、課題を種別で「仕事依頼/営業/採用/その他」に分けます。

ちなみに自社サイトのお問い合わせフォームから届くメールは、Backlogの「メールで課題を登録」機能を使って、自動的に問い合わせ本文をプロジェクトに登録するように設定しています。便利…!

詳しく↓

できること→https://backlog.com/ja/support-inquiry-form/

設定方法→https://support-ja.backlog.com/hc/ja/articles/360036147793

2)受注した案件の依頼・進行管理

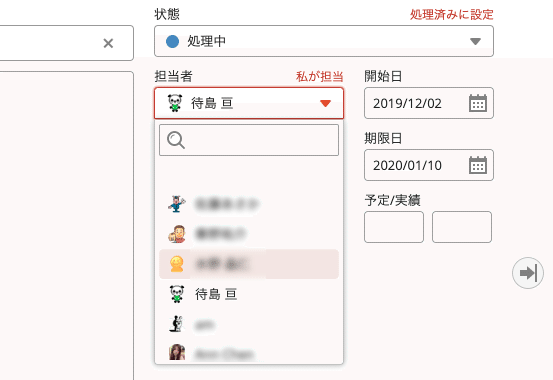

このプロジェクトでは受注後の課題の進行管理を行います。

課題の件名は、

XXX株式会社/お問い合わせフォームの項目追加

のように、

(クライアント名またはサイト名)/(タスクの概要)とします。

新規サイトのページデザインも、1文字直すだけのコーディングも、タスクの量に関わらずこの課題にまとめています。以前は新規と運用とで課題を分けていましたが、課題登録時に迷うので1つにしました。

依頼があって具体的に進める課題ばかりなので、一番活発なプロジェクトになっています。

3)よろず質問・依頼コーナー

このプロジェクトでは主に「このことは誰かが詳しそうだけど、誰かがわからない。サッと聞いて解決したい」、あるいは「フォームの送信テストを複数の環境で実施したい」というように、複数のメンバーに一斉に質問や依頼を投げる時に使います。

Backlogが苦手なこと(というかあえてやらないこと)の1つとして、1つの課題に対して担当者は1人しか設定できない、というのがありますよね。同時に複数の担当者を指定したいけど、できない。

通知(お知らせ)を飛ばすことはできますが、タイミングによってすぐ回答できなくて忘れられる可能性もあります。1人2人が回答してくれれば良い時もありますが、回答の集まりが悪い場合はSlackやLINEなどみんなが見るチャットツールに投げて、何度か依頼することで、回答をもらえるようにフォローしています。

回答されたものはそのままメンバーみんなの知見になるので、完了後は別のストック型の媒体にコピペしたりもしています。

クライアントも参加しているプロジェクトで直接進められる課題であれば、社内プロジェクトには入れずに進めてまったく問題ありません。金額・納期・担当の決定など、社外に出す必要のないものを、これら3つのプロジェクトで管理するのが、今はベターと考えています。

★ルールその2:相手が進めやすいようにタスクの振り方を最適化する

タスクを振るときは、やってほしいことをわかりやすくまとめるよう心掛けています。「上のやり取りを見て作業お願いします」じゃなくて、そこだけ見れば何をすればいいかわかるようにまとめる、ということですね。

○ URL入れる

○ スクショ入れる

○ 文字直しは修正前と修正後がわかるようにする

○ *(アスタリスク)で見出しにメリハリをつける

○ WordやExcelはPDFでも添付してパッと見れるようにする

○ 作業量が多いか少ないか把握できるようにする

○ 期限日は課題をチェックしてほしい日にちにする

○ なぜこの直しをするのかの理由を書く

○ 指示に迷いがある時は、具体的な対応案を書きつつ、より良い方法があればと相談する

○ 相手が質問してきそうなことを想像して、前もって書いておく

以下JBUG札幌#2でお話した時のスライドですが、今見るとちょっとアップデートしてますね。

振られた側が、聞き返さなくてもアクションを起こせるようにすることが前提です。口頭でのフォローも大事ですが、即日作業でなければ、記憶が薄れてしまうこともあるので・・

また、作業が完了したものを、自分がチェックする時にも、チェックリストになるので結果自分のためにもなるという寸法です。おすすめ!

★ルールその3:コミュニケーションを円滑化にするためのこまごま

以下の8個で、時短かつ円滑なコミュニケーションを図っています。

○ 了解しました!は「★」で

○ 嬉しい時は「★★★★★★★★★」と連打

○ 感謝の気持ちは言葉と絵文字で

○ 見たかどうかを確認したい人には「通知(お知らせ)」をする

○ 担当者は必ずボールを持つ人に変える

○ 急ぎのものや見落としがありそうなら相手を他の手段でもフォローする

○ 頼みにくい課題こそ、投げっぱなしではなく伝えるための誠意を見せる

○ 細かいルールからズレても、伝われば良いのでトゲトゲしない

まとめ

ということで、あまり表に出すことのない、社内プロジェクトのルールについてお話しました。

もっとこうすると良いぞ!や、うちだとこうしてます、などなど、良ければTwitterなどで教えてください。参考になったな〜と思ったら、ハートを押してくださると、ムフフと喜びます。

(小ネタ)

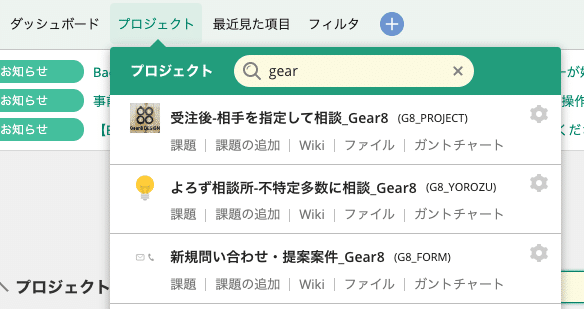

Backlogへの愛の深さ故に、参加しているプロジェクトの数が膨大で、リストから探すのが面倒!という時がありますよね!

そんな時はヘッダにある「プロジェクト」から、「プロジェクトを検索」のフィールドを使うと便利です。さらに、日本語を打つのは面倒なので、よく使うプロジェクトは「プロジェクト名」または「プロジェクトキー(URLになる部分)」に英字のキーワードを入れておくと良いでしょう。

ぼくの場合は社名の「Gear8」を含めています。こうすると、キーボードに置いた左手のみで「gear」まで打つと絞り込まれるので、到達が容易になります。

時短の小ネタでした。

(

(